🌾日本の稲作は縄文時代から行われていた。

紀元前1000年〜紀元300年頃、海の向こうから渡来してきた弥生人達によって新たに弥生式の高度な稲作が伝来し、共に巫女や季節神事などの農耕文化が広く日本に定着した。

稲作と巫女、

この二つを語るには欠かすことの出来ない、日本を代表する謎の存在

『卑弥呼』と、諏訪に新たな稲作を伝えた

『建御名方命』大祝について

古代ミステリーロマン的に綴っています。

長文ですが、興味のある方はご覧下さい。😌🙏

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

稲作を持ち込んだ弥生人の渡来ルートは南北諸説あったが、日本の稲ジャポニカ米はDNA解析で、中国の長江(南方)が起源であることが分かり、また日本人の祖先のDNAも最近の分子人類学では長江側からやってきたと解析されている。

(諸説百派あり「稲」だけで分けると弥生と縄文は判別しがたくなりますが、弥生式の新しい稲作という事で書いてます🤔)

約1000年の間、稲作文化と弥生人の渡来は、朝鮮半島や中国江南から段階的に続いてきて、長江下流の上海から海を越えてやってきた弥生時代の最後の一派が、卑弥呼の一族だと思われる。

そして卑弥呼の一族の渡来よりおそらく200年程前に、建御名方命が諏訪に稲作を持ち込んだ。

(同時代説もありますが😌)

諏訪とは、

『縄文民族、狩猟民族、農耕民族、そして古墳時代〜武士の時代〜現代まで、七千年の歴史がつまっているタイムカプセルの様な不思議な場所』だ。😳

諏訪は全ての時代と接し同化しながらも、何故か力強い独自性を保っている神域で謎が深い。

他国に攫われながらも独自性を保ち決して同化されないユダヤ人の様に、何か強い主体性が諏訪にはあるのかもしれない。🤔

まずは卑弥呼から、、女王、秘儀、鬼道まで、ざざっと全部書いていく。

中国人の当字(卑字)の卑弥呼でなくヒミコ又は、日巫女と表記します

🌾稲作文化とヒミコの謎〜🧿

【人々のために生まれてきた王と、権力のために生まれてきた王】

権力は王の特権で、身分の違う貴さを誇るのが『王』だが、実はこれは比較的新しく生まれてきた王道で、

遥か古代から続いてきた稲作共同体の長い『祭政一致』の時代が終わって、

祭と政が分離していき、軍事や統治が発達してはじめて私達が知る様な専制君主の『王』たる王が誕生した。

では祭政一致の時代の太古の王とは、?

農耕『稲作文化』と共に共存していた。

祭政一致の時代は、

王とは優れた巫術者だった。巫女と同様に天文を読み種まきから収穫までを予想し『暦』をつくり皆、その暦に従って耕作を始める。

暦を制する者が国を制すると言われた時代で、人々は安全な収穫の為に王や巫女(女王)に従っていた。

権力による統治ではなく稲作(農耕)という共同体文化の中で、王や巫女は存在していた為、王も民も共同体のルールに従う。

祭政一致の時代の王や巫女は、雨が降らなければ雨乞いをし、もしも干魃にでもなれば柴を積まれて焼かれていた。

栄耀栄華を楽しむために生まれてきた王ではなく、人々のために生まれてきた王だっだ。

命を捧げるということにおいてはイエス・キリストの如く尊い存在だ。

中国の伝説の始祖『黄帝』も優れた巫術者だった。

三国志の時代の「黄巾族の乱」も、中国江南地方の稲作文化を基底に持つ巫術者の反乱だったので、黄帝にちなんでみな黄色い巾を用いていた。

稲作文化には、武力支配の王ではなく、暦で人々の農作業を司る王や巫女がいなければならなかったのだ。

王というより『大神官』の様な存在であり、農耕民族とって種まきの時期を決める暦は最も重要で、雨期を見誤ればその年の糧を失うこともある。

武力だけで王位についた支配者などは何も分からず、民に飢えをもたらすだけだった。したがって、女王ヒミコとは支配者的な王とは全く異質の存在だった。

王たる者は卜占や天星術・統計学の様になんらかの予測手段が必要だったが、それは

『巫術者が幻術で人々を惑わした』という怪し気なレベルの話しではない。

結果的に収穫予測が叶ったか?収穫出来なかったか?という事実だけが全てであり、マニフェストを実現出来なければ命を失う。

支配社会の王の様に貴いのでなく、

祭政社会の王は民のために尊い。

【日巫女の秘儀】

和国のヒミコの一族も、中国江南の巫術者である許氏の一族の出自と云われ、呉の孫堅に征伐され南西諸島づたいに九州まで逃れてきたという。

優れた巫術者だったヒミコは山々の間から覗く太陽の運行を見渡せる地で、日の暦を読んだ。

季節ごとに朝日がどこから上がるかを見るため、山々の連なりが天然のスケールになっている。

月や星で暦を読む方法もあるが、「暦」という字は木々の間から日を観測しているので、やはり日を読む暦の方が本来的だ。

夏至と冬至、春分秋分はもちろんのこと、優れた巫術者であったヒミコは太陽の黒点活動の様な状態までも予測し、梅雨の強弱などを占っていたと思われる。

(ロケ地糸島)

なので、農耕民族にとっては神の如き存在であり、後から来た渡来人にも関わらず皆、ヒミコの暦に従っていて最終的には諸国連合の女王に擁立された程だった。

寧ろ、古い渡来者達の技術は時代遅れになってしまった為、最新の技術を取り入れるには新しい渡来者に従う必要性があり、特に朝鮮半島から渡来した弥生人らは本場中国式のヒミコの在り様に一目置いていた。

直接太陽をみて観測することは出来ないので、鏡に映した光の状態を観測していた様で、特定の時に特定の向きに特別な鏡を置いて、映される陽の光の仕組みをみて占う。八咫鏡の様な大型の「内向花紋鏡」で意匠や飾りがなく、スケールの様に内側に定間隔で何本も線が引かれている鏡は観測用だった。

空梅雨ならば早蒔きか遅蒔きにすべきかどちらかを占う。一人だけではなくそれぞれの役を担う巫女がいた。そして観測用の鏡は、使用していた巫女や王が亡くなると同時に破壊される。

全ては口伝にし、書伝物伝は防ぐ。

これは、鏡を手に入れた者の乱用を防ぐためであり、しいては権力だけを求める様な「エセ巫術者」の発生を防止していた。所謂、サニワ(神審判)の様な予防対策だ。

(話しは飛ぶが縄文時代の祭具と云われる土偶が壊されて埋められるのも、案外同じ様な理由かもしれない、🤔)

ヒミコの一族はこうした中国千年以上の父祖伝来の統計学的な天文の知恵に加え、死者の弔い方まで知っていた。

【ヒミコの鬼道】

※鬼道=死者の道

古代中国がいう鬼とは日本の鬼とは意味が違う。

鬼とは亡くなった方の魂のことで仏教発生以前にも僧の様に「あの世に往生させる」橋渡しの役割があった。

『云』(クラウドサーバー=天上界)に

『鬼』と書いて魂だが、亡くなった方はきちんと弔われてこそ魂となる。

なので、古代では人を殺すことより、殺したあと弔わないことの方がもっと悪いこととされていた。戦さの後に、敵味方の区別なく死者を弔うのもその為である。

※中国では『魂魄』と言い、魂は上に上がるが『魄』は弔わなければ地に還らず地上を彷徨う鬼となる。

これは日本でいう『霊魂』の様なもので、弔われれば魂は成仏するが、弔わなければ霊は浮遊霊となって地上を彷徨う。

霊と魂、二つの状態がある。御香典袋には弔い後ではないので「御霊前」と書かれているのもその為で、中国の魂魄という考えにも似てると思うが、中国式の鬼論の幽冥道は難しく日本人には難解だった様である。

日本列島にも、稲作文化と共にこうした巫女や巫術が伝わっていた。

稲作は『鳥が稲穂を咥えてやってきた』という伝承が沖縄〜本州まで残るっているが、実際は稲が伝わるだけでは稲作は出来ない。🌾🌾🌾

縄文時代の陸耕稲作や効率の良くない水耕とは違い、父祖伝来の知識と技術、共同体的灌漑工事法、収穫技術・保管技術や農具が無ければ弥生式の水耕は難しく、稲作と共に渡来してきた弥生人達と、その生活様式と技術全てが定着した。

当初は、稲作文化と暦事、弔事、祭事は、一体だったが、やがて弥生時代が終わり、支配社会の発達により中国でも日本でも姿を消していき、暦法も元号も大国の根幹を成す礎となって統一されていった。

弔事も、仏教が担う15世紀頃までは神社の役割だったが、その意味は失われていき現代では、農耕文化の祭事だけが残されていて、今でも神社や天皇家に伝わる神事は全て、秋の収穫に向けて行なわれている。

ヒミコの一族に伝えられてきた中国の稲作文化の秘儀は、日本列島まで逃げてきたが失われてしまった。卑弥呼の最後は、諸説あるが定かではない。

それにしても、干魃になり王や大神官(巫女)を柴を積んで焼くというのは穏やかならざる事だ。

ヒミコの跡の男王は支配者の王だった為、巫術に失敗して殺されたとの説もある。

焼いた煙が上がっていき悲願は天へ届けられるものと信じられていた様で、メソアメリカの一部にもその様に大神官や子供を捧げる習慣はあった。

願い事を燃やして天に上げる。(関帝廟)

王という字は、三本の横棒が天・地・人を表していて、一本の線で繋いでいるのが王だが、「工」は降ろすという意味がある。

(巫女の「巫」も王という字に似てるがやはり天と地を繋ぐ存在か?)

天の恵みが得られ無かった時には命を賭して天に繋がり、それを降ろしにいく。

王は、人々への恵みを一身に背負っていた。

諏訪にも、王を捧げる習慣があった。

諏訪の狩猟民族と農耕民族~🌾

【諏訪の大祝とは】

諏訪では、大王のことを大祝という。

日本神話の『出雲の国譲り』の後、諏訪までやってきた大国主の子・建御名方は、諏訪の先住部族で狩猟民族の洩矢氏と戦いになり、そして一騎討ちで決着をつけ、建御名方命側が勝利して諏訪入りする。

建御名方は諏訪の『大祝』に即位して、洩矢氏は神事を司るの神長となり建御名方の第二子と洩矢氏の姫を婚姻させることで新旧勢力の祭政合併は決着した。

大祝となった建御名方命は妻や王子らと共に、諏訪盆地と佐久盆地に弥生式農業を拓いていき、新たな稲作文化を定着させていった。これに洩矢氏も共に協力し開拓にあたり害をのぞいた。(洩矢神社由緒)

建御名方が天孫族との間に「国境を越えない」=諏訪からは決して出ないという不可侵誓約をして以来、諏訪は半ば独立王国の様に存在し続けていた。日本書記にも「蝦夷は従っても信州は従わない」と苦言が記されていたほどだ。以来、

大祝は代々建御名方の子孫がなり、祭事を司る神長も洩矢氏が世襲した。

おおほふり=大祝は、

ほぐ、ほふり、のろう、と訓読みする。

屠ぐ、葬り・呪うと訓み全くが同じだが、意味合いが真逆だ😳

王屠り!?王葬り?と大祝の発音も同じになるのがこわい、

諏訪では大祝とは=大王と同じ意味合いだが、但し王といってもやはり祭政一致の時代の王の様に、栄耀栄華を極める為の王ではなく、人々のために生まれてきた存在である。

【諏訪大祝の即位式】

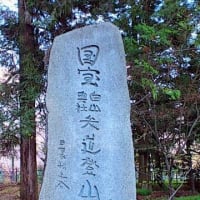

諏訪大社上社・前宮

前宮とは、奥宮・元宮とは違い以前の祭祀場があった場所の事で、かつてここは神原と呼ばれていた。

狩猟民族の洩矢氏の祭祀場で、75頭の鹿の頭が奉納される儀式があった。

大祝の即位式は、

①まず、ひとりの少年を永い潔斎期間をかけて浄化し、スピリットの憑き易い状態にする。

潔斎期間は『精進屋』という牢の様な小屋に入れ水や食料はあまり与えない。

②カエデの木の下の岩座に、この厳しい斎戒の終わった少年に白装束着せて座らせる。

③守矢氏(洩矢氏)の神長が、尖端に鉄鐸を幾つも付けたサナギ(矛鐸)を立てに持ち、上下に上げ降ろしを繰り返して、ミシャグジ降ろしの神事を行う。

サナギ

上げ下げを繰り返していると木にスピリット(ミシャグジと呼ばれてもの)が降りてきて、

スピリットを木の下にある岩に宿して少年に憑ける。

これでミシャグジ降ろしの神事は終わる。

このスピリットは諏訪では「外来魂」といわれ天皇家の祭祀の外来魂と同様に考えられているが、儀式の様式は沖縄の神降り(カンダーリ)とも相通ずるところもあると思うので、また後で天皇家の祭祀と共に詳しく書く。

ミシャグジが憑いた少年は大祝という生き神様(現人神)として即位したことになる。

またの呼び名を『神徒』という。前々回の投稿で上げた湛え神事で各地域を周る『神使』(おこうさま)達とは違い唯一一人だけで、この大祝になる少年は建御名方命の直系の子孫のみがなった。7〜8才になると大祝になる。

そして、この儀式の後はこの世を去るという。

ちなみに

王の長子というのは、西アジアの

モレク信仰と諏訪の

モレヤ氏が司るこの儀式だけだ。

普通は、王の長男はそのまま王の位を継ぎこの世を去るということはない。

ほふりは弥生式の稲作文化では

「穂振り」といい

出雲の国風土記の国引き神話で、国土が狭いため新羅や北陸の国を引き寄せ国土としたエピソードに

「はたすすき穂振り別けて」という吉祥な祝詞として登場する。

しかし、諏訪の大祝は発音は同じ

『ほふり』でも異質なものに感じる。

神徒を座らせるのに、座面に稲穂を敷き上から鹿の皮を被せるらしいが、農耕民族にとって神聖な稲穂は、高々と積み上げて捧げるものであり、上から鹿の皮を被せるとはやはり、農耕民族らしからぬ、狩猟民族の祭祀の様に感じる。

穂高や穂積の語源のとおり高々と積み上げるべき稲穂に鹿の皮を被せる行為はマウンテングそのものではないだろうか。

(ただのクッションじゃないの?🙄)

【平安京より諏訪大祝へ有員が派遣される】

朝廷が諏訪に介入しだしたのは、ヤマト朝廷の時代が終わり都が大和から京都の『平安京』に移され平安時代になった後だ。

諏訪では、今でも外来神、外来種という言葉が根強く残るが、朝廷による仏教政策化の下でも、容易に浸食を受つけない様な諏訪の伝統は続いていて、まつろわせることができなかった。「朝廷は諏訪の神威をおそれた」と記される。

それまでの大和では平城京に根付いてしまった仏教勢力が権力を握っていて、天皇を脅かすほどになっていた。天皇側は執拗な抵抗や妨害を受けながらも長岡京、平安京へと遷都を敢行し、桓武天皇は旧仏教政権から離脱した新政権をついに打ち立てた。

桓武天皇とその跡を継いだ嵯峨天皇は日本の新時代を築いていき、朝廷はようやく諏訪にも桓武天皇の王子の有員を派遣してきて、宗教政策的な人心の取り込みを図った。

『我に別体なし、祝を持って御体とすべし。我を拝みたくば、須らく祝をみるべし』

これは、朝廷から派遣されてきた大祝の有員(ありかず)の詞だ。

朝廷側は諏訪のミシャクジ信仰を理解した上で、依り代となる大祝を派遣してきたと思われ、諏訪の大祝は代々、建御名方直系の子孫・ミワ氏(神氏)に世襲され続けてきたが、これより有員が大祝の祖となった。

大祝の神事により即位した時は、桓武天皇の子孫の有員ではなく肉体を持たない降ろされた存在「ミシャグジ」であり、拝みたければ有員を拝めということである。

天皇家の大嘗祭においても同様に、新天皇の肉体を魂の容れものとして天皇霊を依りつかせ、即位した時(或いは毎年)に体に入れ、人々に高御座から神言(ミコト)を伝えるということと似ている。(折口信夫説)

先程の沖縄の話しだが、沖縄の離島ではちょっと違うが、人が亡くなるとユタ(巫女)を呼び親族から女性を選びだして亡くなった方の魂を依りつかせる。そして、その女性を斎戒させ清めることによって亡くなった方の魂は清められ、私達が知っている仏教でいうところの成仏といった状態になるらしい。古代からの儀礼として共通しているのは、「依り代になり大切な存在を降ろす」ということだ。降ろしたり上げたりする存在が必ずある。

そして、女性が登場する。天皇家の神事にも天皇に奉仕する女性がいた。

しかし、諏訪にだけは何故か女性が一切登場せず、

少年と神官だけで完結している。

(話しはそれるが漫画『進撃の巨人』で、始祖を体の中に取り込み代々継承されてきたという設定もこれらの神事に似ているかもしれない、、🤔皆ユミルの民)

平安期は別として、諏訪の武士達は有員とその子孫というより、諏訪大社に祭られる建御名方命を崇めていた様子がうかがえる。

日本神話では「建御名方命は武甕槌神との戦いに敗れた」とされ殊さら敗者の様に喧伝されているが、その様に喧伝しているのは古事記・日本書紀だけであり、実際は「勝利の武神」 として崇められていて、敗者の神であるはずの建御名方命に戦う男達は必勝祈願をしていた。

古くは初代征夷大将軍・坂上田村麻呂が蝦夷との戦いの戦勝祈願をし、武士の時代を切り開いた坂東武者達も建御名方命を武神・勝利の神として崇拝していた。

そして、武士の世が下ると共に、大祝への虐待の記録が史書に登場する様になる。室町~江戸時代、藤の蔓で縛り云々・・・と続く。

約千年続いてきた大祝の存在は、朝廷側の介入や武家の時代の変化の前に変遷していったのかもしれない。

諏訪の信仰で特に異質に感じるのは、狩猟民族時代からの伝統がやはり残っていて、農耕民族に対して完全な習合はせず独自の文化を根強く残していると思われることだ。

季節神事にしても農耕民族らしく春夏秋冬と謳っているが、諏訪大社上社・前宮の御室での神事は、冬の始まりを秋の終わり、冬の終わりを春の始まりと言い換えているだけで、冬の始まりから終わりにかけて行う狩猟民族的な神事そのもの様だ。

そして「冬は魂を増やし、次の季節には獲物となって戻ってくる。」この狩猟祭祀の獲物を、稲魂と置き換えている様にも感じる。😅

勿論、春秋の皇霊祭など通常神社が行う祭事も行なわれているが、年間75回という神事の多さは、先住の狩猟民族と外来😑の農耕民族どちらの伝統も残していると思わざるを得ない。

しかし一方で、諏訪大社下社は農耕民族の祭祀の様で、

造りや例祭はまた一味違う。

諏訪大社下社・秋宮

普通に神社っぽい、、😌何故かホッとする✨

伊勢神宮の遥拝所もある⛩️😌

古い祭祀が失われることなく、新しい祭祀と融合し諏訪大社上社・下社の四社が同じ一つの諏訪大社として残っているのが凄い。

もうひとつ、驚かされたのが「稲荷神社」があまりにも無いことだ。農耕民族の象徴である「稲」を冠し、秦氏が祭り全国の神社の半数以上を占めている「稲荷神社」が諏訪ではあまり見かけない。

どの郷や里にも、稲作があれば必ず一つはある。代わって目立つのは、小さな祠とミシャグジ降ろしの木と、四本の御柱だ。キツネではなく、千鹿頭神社など鹿に関係する社はあるが、農耕神を祭る神社はさびれている。

何故、これほどまでに狩猟民族の時代からとも思える威容が残っているのか、

謎は深まるばかりだ

長くなりましのでまた次回に

つづく、、、

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇✨✨

もう少しヒミコについて・・・

【中国にとってのヒミコのお話し】

ヒミコは、日本の歴史では謎の女王の如く語られているが、中国側の史書「魏志倭人伝」にはしっかりと記され、当時の三国志時代の中国人にとってはよく知られている人物で重要な存在だった。

二大河川で生まれた古代中国の二つの勢力、北の黄河文明と南の長江文明の戦いは北が南を征してきた。文化も言葉も違う南の稲作文化の民衆は度々、独立戦を挑んだが、ヒミコの一族は、南で最後まで抵抗していた実力者だった為、三国志の時代の魏と呉は戦略上、自軍の勢力に取り入れ様とした。

曹操が黄巾賊の残党を取り入れ勢力を拡大したのと同様に、魏国は信仰勢力の影響力を取り入れ、外縁の友軍勢力として配置し海の向こうの呉に対する布石とした。

かつて越に滅ぼされた呉の王が、日本列島に亡命してきたことがあるが、日本列島側に布石を置くことは呉の退路を断つための戦略的な常套手段だ。

だからこそ、魏は金印や魏軍の軍旗を和国のヒミコに与えたり、対する

呉は一万の兵を海を越え送り出したりした。

呉の一万の兵は辿り着かなかったとされているが、もしかするとヒミコと敵対する狗奴国との戦争とは、魏と呉の代理戦争だった可能性もある。

ヒミコの死後も、中国側には次の男王やその次の女王トヨの記録まで残されているので、日本列島の情勢は中国とは無関係の遠国の出来事ではなかったと思われる。和国は再び乱れ群雄割拠の古墳時代に向かい、魏は蜀と呉を滅ぼし三国志の時代は終わり、日本列島側への布石は捨て石の如く消滅した。

3世紀に建国されヒミコに金印を授けた『魏』も3世紀半ばに滅び、ヒミコもその頃には亡くなっていた。

【ヒミコは天照大神ではない🤔】

ヒミコと天照大神を同一人物とする説があるが、3世紀の人物であるヒミコと、天照大神を重ねてしまうとおかしな事になってしまう😅

天照大神の五代目の子孫が大和王朝を開いた初代・神武天皇であり、一代を25年としても3世紀から125年後に大和王朝が開かれた事になる。

だいたい紀元300〜400年頃、神功皇后が活躍した時代で、日本書紀では初代天皇どころか第15代目の応神天皇が記されている。

(三国志の魏と同時代に天照大神が存在していたとなると皇紀2600年というのも『皇紀1600年』に短縮される😅)

皇統に女王が存在しなかった初期の大和王朝で唯一女王候補として考えられるのは神功皇后くらいかもしれないが、神功皇后の時代にも魏という国は既に無い。

、、やはり

中国の魏志倭人伝は九州の王朝の歴史を記し

日本の古事記・日本書紀は大和の王朝の歴史を記した

ので「卑弥呼は登場しない」と素直に考えた方が自然だろう。

卑弥呼と天照大神を同一人物とする説では、初代神武天皇が大和王朝を開いたのは紀元300年頃としている。

古事記・日本書紀は箔をつける為に、歴史を古くして盛っているので差し引きこのぐらいの時代になるという。

しかし、九州王朝の卑弥呼を大和王朝と結びつけるのも結局は『箔をつける』ハッタリに変わりない。

アジア天下広しとはいえ中国が金印を贈るのは

西アジア、東アジア、北・南でそれぞれ一カ国程度しかないので

箔を付けるに申し分ない。が、もうそろそろ

こうした張ったり盛ったりは時代遅れになりつつある😌🙏

✨✨✨✨✨✨✨✨

諏訪の事を書きつつも、

ヒミコや海神族の渟名川姫ことなども綴り横道にそれてばかりですが、

次回も大幅にそれるかもしれません。

海神族の渟名川姫に入墨はあったか?

など、気になる🤔

縄文人、ユダヤ人、弥生人、海神族から狩猟民族まで、様々な文化の違う人々の歴史を感じる諏訪を綴ってみます。

諏訪大社・上社下社の四社も、本当はそれぞれ違う部族や信仰を祭っていると云われているほど。

諏訪は太古からの歴史が語りかけてくる様な、

不思議なスポットです。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇✨✨

最後まで読んで下さってありがとうございました。

🙏✨✨

ミシャクジ信仰に関して「そうなのか」と

腑に落ちる事、新たな視点となる事など

沢山の学びを頂き、続きが楽しみです。

諏訪の四社巡り、何かに呼ばれるように

二度 参拝させて頂きました。

画像を見て懐かしく思い出しています

コメントありがとうございます✨

そうでしたか。四社巡りを2回⛩️

ご縁があるんですね😌

諏訪に縁のある方に読んで頂けて嬉しいです😆

諏訪は奥が深くて引きこまれます、、

私のブログを読んでくれて

ありがとう🙏