多摩爺の「書棚の肥やし(その1)」

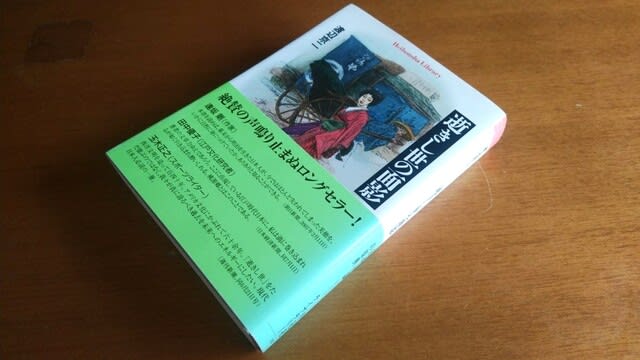

逝きし世の面影 (渡辺京二・平凡社ライブラリー)

女房の体調が良くなってきてから、精神的に余裕ができたのだろうと思うが、

なん年か前に買って、書棚の肥やしになっていた文庫本を・・・ 改めて読み直したので、

思いつくままに感想を記してみた。

あくまでも私見なので、著者が書きたかった本来の主旨とは異なるかもしれないが、

そこんところは、大変申し訳ないが・・・ ご容赦願いたい。

10年ぐらい前に、リタイアして落ち着いたら読もうと思って買っておいた文庫本は、

渡辺京二さんの「逝きし世の面影」という600ページを超える長編で、

購入の切っ掛けになったのは、表題もさることながら・・・ 帯封に記された次の言葉だった。

「 子どもへのこんなやさしさ、両親と老人に対するこのような尊重、

洗練された趣味と習慣のかくのごとき普及、異邦人に対するかくも丁寧な態度、

自分も楽しみ、ひとも楽しませようとする上でのこのような熱心、

この国以外のどこに、このようなものが存在するというのか。 」

本を買ってから分ったことだが、著者の渡辺さんは元共産党員だった歴史家で、

ソビエト連邦の権威主義による支配に抵抗して、民衆が蜂起したハンガリー動乱に学んで、

共産主義思想に愛想を尽かし、同党と決別したというから、

現代の時勢に繋がるものがあり、遠からず本書に惹かれた要因があったのかもしれない。

読み進めていくと、幕末から明治にかけて、この国に滞在した外国人の目に映った、

この国の生活模様や、文化などに関する感想文のようで、

そこに日本人の視点が加えられてないところが・・・ 新鮮で興味深い。

特に「この国には貧乏人はいるが、貧困はなかった。」といった外国人の着眼点は、

あくまでも私見になるが・・・ 当時のこの国は、貧しくはあっても、

規律正しく他人へ配慮した共助や、真面目に生活する自助などの、社会システムが形成されていて、

日本人からすれば、精神的な生活の規範であり、一つの文化だと捉えるが、

西洋からやって来た外国人たちの目には、個人主義の自国とはちょっと違っていて、

帯封に記されたような、この国に生まれて育まれた・・・ 文明に映ったのではなかろうか?

とはいえ、その後の日本は、富国強兵や殖産興業を強力に促進したこともあって、

国民を富裕層と貧困層に区分してしまい、結果として貧困層が作られたことにより、

精神的な文化は継承したが、システム的な文明は衰退してしまったという落としどころに誘引され、

なくしてしまった文明をさして、表題を「逝きし世の面影」としたように思えた。

当時の外圧が、いかほどのものであったのか、いまを生きる我々は知る由もないが、

幕末から明治にかけて、めまぐるしく変化する時勢に、生活にも変化が求められており、

当時の日本人は・・・ 生きるというより、生き抜かねばといった、類いまれな強い意識を持って、

なにを捨て、なにを糧に、なにを変化させ、さらに進化させていったのか、

それは巧みに取捨選択を繰り返しながら、新陳代謝を図ることであって、

いまを生きる我々にも・・・ そういった思考が引き継がれているから興味深い。

本書の時代背景は、幕末から明治にかけてだったが、

昭和という30数年に前あった時代に当てはめて、振り返ってみると分かり易いかもしれない。

令和の世から昭和を見て、いまを生きる者たちは、

はたして・・・ 昭和の生活(逝きし世の面影)を、どう捉えるのだろうか?

昭和とは・・・ インターネットがなく、スマートフォンもなかった時代である。

情報をいち早く手に入れようとすれば、テレビを見続けるか、ラジオを聞き続けるしかなく、

新聞は半日もしくは1日遅れで、週刊誌に至っては約1週間も遅れた古い情報であって、

最新の情報が、片手の上に乗っかってるような時代ではなかった。

社会に目を移せば・・・ コンプライアンスなんていう言葉は、

辞書にはあっても、現実の社会には存在してなかった。

例えは適切でないかもしれないが・・・ セクハラ、パワハラは普通にあって、

会社のデスクや、家庭のテーブルの上には、普通に灰皿が置かれていて、

受動喫煙のような、貰い事故的な不幸と不運は巷に溢れ、

それが日常のことであって、「おかしい。」ことだなんて・・・ 考えたこともなかった。

それが・・・ いま、どうなった。

時間がかかるものは時間をかけて、巧みなコミュニケーションで折り合いをつけ、

使えるものと使えないものは、巧みに取捨選択をしつつ、変化と進化を成し遂げたではないか。

令和の世になって、多様化した生活様式のなかで、多くの変化と進化を遂げてはいるが、

文明という視点で捉えれば、なにを捨て、なにを変化させ、進化させたかであって、

「逝きし世の面影」を辿ることで・・・ 学ぶことができるのみならず、

この先も読めてくるから、歴史に学べということなんだと思う。

それは生活といった場面でも変わることなく、

昨今ではコロナ禍、原油高、物価高によって、生活環境は日に日に厳しくなっているものの、

一方でワンコイン弁当や、100円ショップ、業務用スーパー、ディスカウントショップなど、

生活の知恵や、生き抜く術は・・・ 今も昔も逞しくて頼もしい。

もちろん、総ての人々に当てはまるかといえば・・・ けっして、そうではないものの、

「この国には貧乏人はいるが、貧困はなかった。」という言葉に、

妙な説得力があり、自分を取り巻く生活環境などからも納得してしまうから、

もはや、その言葉に違和感すらなくなっている。

そして、この国は・・・ 精神的な部分が占める、文化の継承は大事にするが、

システム的な部分や、物質的な部分が大半を占める、文明の新陳代謝については、

驚くほどに食いつきが良くて、取捨選択が巧みな国なんだというところに辿りつく。

結局、幕末から明治にかけて、この国にやってきた多くの外国人が見て、自国へ伝えたものは、

この国の風光明媚で美しい絶景や、穏やかな彩りに包まれた、四季の光景などではなく、

健気に働き、生き抜こうとする、庶民の生活に着目した社会システムであり、

そういったこの国の文化を、西洋人は・・・ 文明として捉えていたことになるんじゃなかろうか?

この国では当たり前だった、お互いさまを基調とした共助の文化(社会システム)が、

個人主義で、自助が当然の西洋では珍しいことで・・・ 新たな文明として捉えられたのだと思う。

そのうえで・・・ 取捨選択を繰り返しながら、

新陳代謝していくことを厭わず、順応していく人々が数多くいるんだから、

西洋人からしたら、珍しい文明のなかで生きる、珍しい人々に見えたのかもしれない。

「逝きし世の面影」を読んでの・・・ 私なりの気づきと学びは、

面影を辿り、浸りながら、学ぶことも尊いと思うが、

前を向いて、時代に即応した変化と進化を求めることは、もっと尊いということに落ち着いた。

著者の意図は、もっと違うところにあったのかもしれないが、

この国の文化(社会システム)が、文明だったと捉えられていたことには驚きだが、

それはそれで悪くないし・・・ 嬉しいことだと思う。

なんだか小難しいことを述べてしまって・・・ 恥ずかしいが、

とっても良い本なので、興味のある方はご一読されることをオススメしたい。

追伸

昨日の昼下がり、この本を読んでいたら・・・ 開けっぱなしの私の部屋を覗いてきた女房が、

「あんた、難しい顔して、難しそうな本を読んで・・・ どうしたん?」と言いながら、

ニコッと笑って「難しい顔してると嫌われるよ。」と、強烈なパンチを浴びせてきた。

そういえば・・・ 読書を再開するに当たって、

いきなり600ページは厳しすぎて、少し疲れているようだ。

ドキュメンタリーは史実に基づいているが、小説のようなストーリーの展開と進展が乏しく、

似たような事柄を、視点を変えて深掘りしていることから、

このまま読み続けていくと・・・ 疲れが尋常ではない。

鏡を見たわけじゃないが・・・ 人相が悪くなっているのかもしれない。

よって、まだ100ページぐらい未読だが、嫌われないうちに読了にしようと思う。

(あ゛ぁぁ・・・ ホントに疲れた。) 600ページを超える長編は、税抜きで1,900円だから、

600ページを超える長編は、税抜きで1,900円だから、

当時は消費税が8%だったので、おそらく2,052円で購入したと思うが、

10年も経つと昔過ぎて・・・ すっかり記憶から消えている。(加齢以外のなにものでもない。)