<2008年1月29日に記した以下の記事を復刻します。>

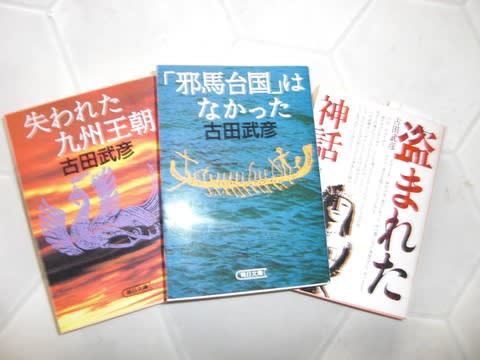

1)「邪馬台国(やまたいこく)」などは存在しなかったということを、私は以前の小論(「日本は『邪馬壹国(やまいちこく)』から始まった」を参照・・・http://blog.goo.ne.jp/yajimatakehiro/e/5ae75694993b9869f4382964cd686597)で述べたが、これは日本古代史の碩学・古田武彦氏の著作から大いなる感銘を受けて記したものである。

そこにも述べたように、中国古代の史書である「三国志・魏志倭人伝」の版本には「邪馬台国」などという言葉は一つもなく、全て「邪馬壹国」となっていることを古田氏は立証されたのだ。 ところが、日本の多くの古代史研究家は邪馬壹を「やまと」と読ませたいために、原文にはない「邪馬臺(台)」にすり替えてきた。

つまり、「邪馬臺(台)国」を大和朝廷の起源にしたいために改ざん(捏造)を繰り返してきたわけだが(邪馬台なら「やまと」と読めるだろうということ)、この問題は良識的な人の間ではすでに“決着”がついているので、もっと分かりやすい改ざん・捏造の実態を明らかにしたい。

最も醜悪な改ざん・捏造は、「魏志倭人伝」に記されている「南」という方位の文字を勝手に「東」に置き換えるというものだ。邪馬壹国を何としても近畿地方の大和周辺に持って来るために、古代中国では「南と東」は合い兼ねるのが“常例”だったという、とんでもない理屈をつけて改ざん・捏造を行なったのである。ところが、そんな“常例”は一つもないのだ!

そんな馬鹿げたことはなかったということは、古田氏の立証で明らかになったが、さらに酷いのは、「陸行一月」という文を「陸行一日」にねじ曲げたことである。「一月」と「一日」では大違いであるが、邪馬壹国の所在地を自分の都合の良い所に持って来るために、そうした歪曲が平然と行われたのである。

こうなると、学問と言うよりも“犯罪行為”である。良識のある方には信じられないだろうが、日本の古代史研究では、こうしたことが日常茶飯事のように行われているのだ。 その根拠は何か。「三国志」を書いた陳寿(ちんじゅ)という歴史家は誇張が多いとか、粗雑であるといった理由である。

ところが、陳寿は誇張が多く粗雑であるという立証は、何もされていないのである。要は、自分に都合の悪い文章や字句が出てくると、それを勝手にねじ曲げて解釈しているのだ。 これが実証的、科学的、客観的な態度と言えるだろうか。とんでもない話しだ!

2) 一つ実例を挙げてみよう。中公文庫に「日本の古代1 倭人の登場」(中央公論社・森浩一編)という本がる。 その中に(126ページ)、魏志倭人伝に出てくる狗邪韓国までの距離について「帯方郡からここまでが七千余里と記されている。魏の一里は約434メートルであるから、七千余里というのは大いに誇張された距離であり、実際にはせいぜい二千里までである」という文がある。

つまり、陳寿が記した「七千余里」は大いに“誇張”された距離だと言うのだ。その理由として、魏の一里は約434メートルだから、実際にはせいぜい二千里までだと言っている。 しかし、私が古田武彦氏らの著作を読んだ限りでは、魏の一里は約77メートルであるから何らおかしくはない。誇張でも何でもない。

そもそも、魏の一里の単位を434メートルという“長里”にしているのが間違っているのではないか。私が知る限り、魏や西晋の時代は一里の単位は77メートル程度の“短里”となっているのだ。その短里から測定すると、魏志倭人伝に出てくる距離は全て実測値に近い合理的なものでなる。

このように、方位(東西南北)も日程も距離も、著者の陳寿が間違っているとか誇張しているとか粗雑だとか、恣意的に勝手な解釈を並べているのが、日本の古代史研究の現状である。そんなに陳寿の記述が信用できないのであれば、いっそのこと魏志倭人伝の研究を止めればいいではないか!

私は古田武彦氏の著作などを読んでいると、目から鱗(うろこ)が落ちるような思いをした。あくまでも原文に忠実で、物事を客観的に実証的に究明していく姿勢が際立っているからである。 先入観や思い込みをいっさい持たず、真実を追究していく真摯な態度が胸を打ったからである。

古田氏が30年以上も前に「『邪馬台国』はなかった」という著作を出した時点で、勝負はついていたように思う。つまり、古田氏の学説があまりに実証的で説得力があったため(彼は「三国志」全体の中から、項目ごとに逐一数値を割り出している)、他の古代史学者は“ぐうの音(ね)”も出なかったのだろう。

他の人達はそこまでやっただろうか。例えば、先に記した「南」と「東」の問題でも、三国志では「東」が859個、「南」が576個で「東」の方が圧倒的に多い。 これによって、陳寿には“東のことを南と書く癖がある”といったこれまでの“難癖”は、ものの見事に打破されたのである。(朝日文庫「『邪馬台国』はなかった」の157ページより)

いろいろな例を挙げるスペースはないが、このように学者(?)と言われる連中が先入観や思い込みから、いかに多くの曲解、こじつけ、邪推を繰り広げてきたことか! そうした迷論を読んでいると、この連中は“推理作家”にも到底及ばないのだと思わざるを得ない。

古代史の研究は物証が少ない。したがって、どうしても推論や仮説が多くなるが、それだからこそ、より実証的、科学的、客観的な追究が求められる。邪馬壹国がどこにあったかは不明だが(古田氏の学説では、今の福岡市ないしはその周辺)、あらゆる先入観や思い込み、独断を排除して古代の真実を究明していくべきである。(2008年1月29日)