南の島々には毒蛇のハブがいることは知られていますが、奄美群島の場合は全ての島々に生息しているわけではありません。ハブのいない島があるのです。

奄美大島・加計呂麻島・請島・与路島・徳之島にハブはいますが、喜界島・沖永良部島・与論島にはいないのです。

奄美大島・加計呂麻島・請島・与路島・徳之島にハブはいますが、喜界島・沖永良部島・与論島にはいないのです。

喜界島・沖永良部島・与論島のハブのいない島は標高が低い珊瑚隆起の島です。これに対してハブが生息している他の島は、標高の高い火山島です。

ハブの生息に関しては理由が諸説あるようですが、よく言われている理由を2つあげてみます。

これらの島々がむかしむかしに陸続きだった時代に、ハブはその陸地の至る所に生息していたが、海面上昇によって珊瑚隆起の場所だったところ(現在のハブのいない島)が完全に沈んでしまい、そこに住むハブは滅んでしまったと言われています。 火山島は完全に沈んだわけではないので、ここのハブだけが生き残り、その後再び海面が下がって今のような地形になり、海面より上にあった火山島の島だけにハブが生息しているということです。

もうひとつの説によると、珊瑚隆起の島であった沖永良部島等は珊瑚礁の化石でできている島なので、土壌がアルカリ性であり、そのためハブが死んでしまうと言われています。

しかし実際には沖縄の方の離島には、竹富島のように隆起珊瑚礁の島で標高が低くてもハブが生息している島もあり、いる・いないの根拠は未だ謎につつまれているそうです。

ハブの生息に関してはこのような感じなのですが、このハブがいない喜界島・沖永良部島・与論島は、珊瑚隆起の島という以外に何か共通の香りがします。

喜界島についてはこれまでこちらのブログに書いたことは無かったのですが、琉球時代、もしくはそれ以前から交易で栄えた島であったようです。

実際に島の中心に近い場所にある高台に城久遺跡群という史跡がいくつかあり、近年の調査で様々な歴史的な遺物や遺跡などが発見されており、交易の歴史が見えるようです。九州の大宰府との繋がりもあったようです。

この場所、島の中心の高台ということで、何だか立地的に沖永良部島の世之主の城があった場所のようなところなんですよね。

島の形も似てますし、その昔の時代の中心地のあった場所も同じようなところですね。詳細な地形は違いますが、島の中での位置や高台にあるという点は共通しています。

交易の拠点となれば、当時の運搬などの利便性を考えれば海辺にあっても良さそうですが、わざわざ湾の入り江から3キロほども離れた高台にあったとは、敵からの襲撃に備えてあえて見晴らしの良い高台の場所に拠点があったのかもしれません。

沖永良部島に関しては、世之主が交易をしていたという詳細な発見はいまのところありませんが、おもろそうしに謡われている歌の内容を見ると、交易の匂いがプンプンします。世之主に仕えていたという後蘭孫八は交易をおこなっていた倭寇であったという話もありますので、世之主の時代に交易をしていた可能性はあると思います。

世之主城址の今後の発掘調査で交易の歴史が見えてこないものか期待したいです。

もう1つハブのいない与論島。

近年では与論城の発掘調査が進み、これまで未完成だと言われていた城が、実は完成して使われていたのではないかという発表がありました。

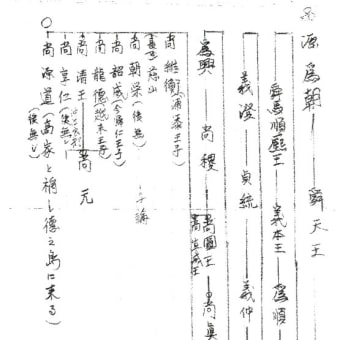

与論島には沖永良部の世之主(北山王の二男)の弟(北山王の三男)になる王舅(オーシャン)がその時代に島を統治していたという伝承があります。

この王舅(オーシャン)と呼ばれた人物の名前、以前からもの凄く気になっていました。これは人名ではなくて役職名だと思います。

琉球国時代には琉球は中国との交易をしていましたが、王の代わりに派遣される王の代理人が王舅という役職でした。なので、与論島を納めていた人物は交易をしていた人物であったのだと思うのです。ちなみに沖永良部の世之主も人名ではなく島の統治者という意味の役職名です。

そして与論城はやはり高台にあります。

島の形も場所も違いますが、高台で見晴らしの良い場所です。

石垣に囲まれた城の範囲が約3万平方メートルと、世界文化遺産となった沖縄本島の城に匹敵する規模であることなどが判明しています。陶磁器や明銭などの出土物や建物跡の分析から、14世紀後半から15世紀中頃にかけて城が利用されたことがわかってきたのだそうです。ちょうど伝承の王舅の時代ですね。

少し前に、与論島の歴史に詳しい島在住の方とお話をしたことがありました。

その談話の中で、与論は昔は水に乏しく、農作物もあまり育つような土地ではないこの島に、なぜこのような大きな城があったのか?という話になりました。

私は個人的な意見としては、やはり交易が関係していたのではないかとお伝えしました。だって島主が王舅と呼ばれていたわけですからね。あくまで個人的な見解ですが。

ハブが生息しない奄美の喜界島・沖永良部島・与論島。

偶然にも交易と関係が深そうな島々です。ハブがいないので、山の中でも木々や藪に隠して交易品が保管しやすかったのか?

今後の発掘調査で交易についても何か発見がないか期待したいところです。

おまけですが、沖永良部島の言葉と喜界島の言葉ってけっこう似てるそうなんです。そんな話を知人から聞きました。その真相のほどは?

もしご存じの方がいらしたら、情報提供いただけると嬉しいです。