沖永良部島の畦布の湾門(ワンジョ)と呼ばれる浜の東側に、運濱(ウパマ)と呼ばれる小さな浜があります。そこの崖に4基の洞籠墓(トゥール墓)があります。

この場所は以前は崖下の海岸まで降りてから、墓の場所まで登っていったようですが、現在はワンジョの海水浴場から道路が作られ、道路沿いから墓に行き着けます。

お墓は木々に覆われていて、海岸の方からは全く確認できないようです。

海の方から見た場所は、ピンクのラインの辺りです。運濱のビーチに沿って道路が走っていますが、道路の奥の崖に洞籠墓があります。

この4基のトゥール墓は、島の昔の琉球スタイルであった風葬墓として使われていたものです。昭和初期の調査記録によれば、近年までは使われていたということですので、100年ほど前までは使われていた墓になります。

上の写真の左側が東、右が西になるのですが、東側から1号墓、2号墓、3号墓と並んでおり(各墓の間隔は空いてます)、4号墓は2号墓の4メートルほど上にあります。

『畦布誌 ふるさとあぜふ』によると、1号墓は余多墓、2号墓はトヌチ墓、3号墓は瀬利覚墓と呼ばれていたと書かれています。

1号の余多墓と3号の瀬利覚墓は、それぞれの集落の墓だったのだと思われます。以前の記事で書きましたが、昔は住んでいる集落から離れた場所に墓を設け、葬儀の時に墓までの道のりを大勢で練り歩くことでその家や人物の偉大さや権力などを表したといいますから、1号と3号の墓はそれなりの方のお墓だったのかもしれません。

4号墓については、ノロ墓とも呼ばれていたようですが詳しいことは分かりません。

2号墓は前面の両サイドに石が少し積んであり、墓庭のような感じで整備されたお墓になっています。

このお墓の入り口の左側に(赤い〇のあたり)石碑があり、そこに碑文が書かれていたようです。

その石碑はこちらです。

もう今となっては風化摩滅して読めるような状態ではありませんが、昭和11(1936)年に、この畦布地区の出身で当時鹿児島の高校の教師をされていた宮田吉憲先生がこの石碑を発見して知られるようになったのだそうです。

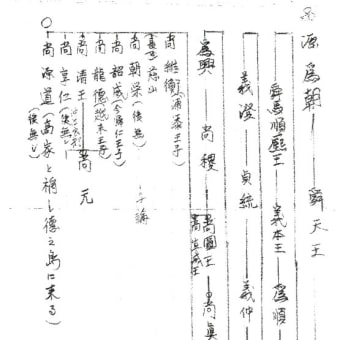

当時の解読がありました。

貞享三年

奉 加脩補忌屋代々為祖先成孝孫敬白

和之掟

子八月九日

大工 □□□ □□□

貞享三年は1686年です。和という地区の掟が、先祖のためにお墓を補修したようです。

大工の後にある6文字は判読不明だったようですが、大工2名の名前があったのではないかということです。

掟とは琉球時代の役人の役職のことです。1686年は薩摩の支配下ですが、沖永良部島の場合は島に代官所ができたのが1690年ですので(徳之島の代官所が兼任)、島役人はまだ琉球式と薩摩式が混合であったのかもしれませんね。

そして孝孫とありますから、このお墓は和の掟という方の祖父母の墓であったということです。トヌチ墓と呼ばれているトヌチは殿内という意味です。

殿内というのは、やはり役人の家を指す言葉のようですね。

我が宗家の屋敷は、宗の4間殿内と呼ばれていたそうですので、屋敷の長さがが4間四方(1間は1.82m)ある役人の家という意味だったのでしょう。

思わぬところで殿内の意味が明確になりました。