という決めゼリフを駆使する特番形式のオカルト番組が

時折、テレビ放送されますが、玉石混淆ならまだしも、

おそらくは限りなく100%に近い確率でガセネタである疑い

を持ちながらも、興味本位で面白半分にみている人の数

は存外に多い気がします。

もっとも、「信じるも信じないもアナタの勝手です」と言って

いるわけですから、そこに裏付ける証拠や何かを保証する

ものがあるわけではありません

そもそもが、そうした実証性の乏しい超自然的で神秘的な

現象や不可思議で時に非倫理的な背徳性を帯びた内容の

疑似的な似非科学が持ち味のオカルティズムですから …

「科学的でないもの」は、すべからくオカルト

というカテゴリーに詰め込まれることになります。

言うなれば、この記事は完全なるオカルトです

そして、

いわゆる正統派のキリスト教会の信仰体系から逸脱した

異端宗教や異教もオカルトと呼ばれていたわけで、

その趣旨からはダ・ヴィンチは正真正銘の生粋の

オカルティストだとも言えるでしょう

科学も含めた「万能の天才」と称される彼にしても

オカルティストの汚名

と言っても、

ダ・ヴィンチが活躍していた時代にそう呼ばれていたわけ

ではなく、現代的な視点から彼の作品群(素描や手稿類)を

見る限りでは、オカルティックな一面とサイエンティフィックで

ユニークな素顔が想像されるという意味です。

言わば、マイノリティー ≒ オカルティスト

という偏見と差別が世の中の底辺に流れる思想背景

としてあるわけですが …

少なくとも、

ダ・ヴィンチが教会や修道会とは一線を画く態度に終始し

対立姿勢を崩さなかったのは、彼が「無神論者」だったから

ではなく、まったく別の観点から「神」を崇めていたものと

思われます。

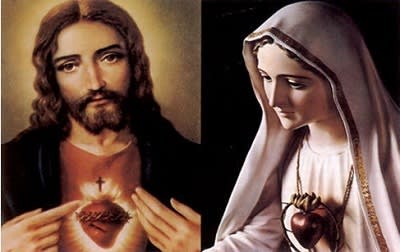

『謎の肢』の稿でも触れたように、聖母マリアに神性

を賦与し、マリア崇拝に変貌した「マリア教」たる

ローマ・カトリックの真の姿に絶望と嫌悪を抱いていた

ことは疑いようもなく、ひいては「神」の存在はともかく

イエスの存在そのものに対しても少なからざる疑問を

感じていたのではないかと思われるのです。

さて、

『ダヴィンチの罠』と冠して、予告版も含めると

前回までに10の副題を配して解説をしてまいりましたが …

時事を絡めながらの説明に焦点がややボケてしまった

感が否めないので復習も兼ねて大まかな部分だけサラッと

おさらいをしてみたいと思います。

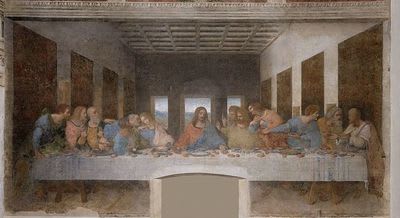

まず、核となる壁画『最後の晩餐』においては …

NHK復元CG版

『ダ・ヴィンチ・トラップ(ダ・ヴィンチの罠)』を

暴(あば)く手始めとして、下記の3つのミステリー が

封印を解く鍵になると申し上げました。

そのなかの

①ペテロの手か、②ユダなのか、③ヨハネの異常

に長い腕なのか、それとも④「神」or「悪魔」の象徴か

以上の4つの可能性を示しました。

「裏切り者は1人ですか

傷あとに指を入れようとするポーズなのか

プラトニズム(二つがひとつ)の暗喩なのか

侮辱・侮蔑を意味するサイン(F〇ck you)か

以上、4つの意味合いが想定できるとしたわけですが、

、これから解説する予定ですが、こちらにもさまざまな人物

の名前が登場しますが、これだと特定したり限定したりする

ことはできません。

ズルイと言われようが卑怯だと罵られようが、明確な解答

を示すことはできないのです

何となれば、想定されるものすべてが答えであり、真実で

あって、ダ・ヴィンチの目的を意図するものだからです。

「すべては、すべてから来る。すべては、すべてから

創られて、すべては、すべてに戻っていく。すべては、

すべてに包み込まれる」

また、

「私の芸術を真に理解できるのは数学者だけである」

とも、

「同じ眼でながめた対象が、あるとき

は大きく、あるときは小さく見える」

つまり、そのときの状況や気分次第で、見え方や感じ方

が違ってくると言っています。

従って、

真偽を見極め、嘘とまことを知るために重要なのは、

「最後の最後」にあるとして …

「十分に終わりのことを考えよ。

まず最初に終わりを考慮せよ」

という言葉を残しているわけで、一連の罠の封印を解く

鍵のありかは終わりにあることを示唆しています。

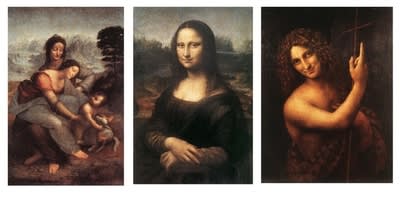

最後の作品とされる『洗礼者聖ヨハネ』

さらに、

「猫はどんなに小さくても

最高傑作である」

と教会に対し、犬の如く忠実で従順に生きる方法を選択

せずに自由奔放な猫の生き方に共感を寄せるとともに、

「希望が死ぬと願掛けが始まる」

とばかりに「神」にすがる絶望を拒否しています。

そして、

何よりも「神」にすがる愚かしさを雄弁に語るのが、

「解剖してわかったことだが、

人間は死ぬようにできている」

というダ・ヴィンチの言葉です。

ところで、肝心の

彼(ヨハネ)なのか、彼女(マグダラのマリア)なのか

と、喧騒も甚だしい人物の正体とは …

『ダ・ヴィンチ・コード』 以来、喧(かまびす)しく

語られるマグダラのマリア説の根拠とされるM字構図

イエス、ヨハネ、ペテロ、そしてユダへと連なる人物の輪郭

がマリアとミステリーを意味するMのかたちを構成している

というのですが、真偽のほどは不明です。

サブタイトルを『謎の人』とした今回の主たるテーマは

、使徒ヨハネとされる人物の正体を探ることが目的ですが、

その前に『最後の晩餐』と名づけられた壁画が

『ダヴィンチの罠』を構成する中核であることを、

まずは理解してください。

そして、「そんな小さな空間に全宇宙の姿を

抱えることができるなど誰が信じるだろう」

というダ・ヴィンチの言葉が、この実験的な壁画のなかに

詰め込まれていることを想像してみてください。

『最後の晩餐(謎の迷宮)』に記したように、

この壁画は最後の晩餐の場面構成を装いながら、

この小さな空間に天地創造から未来までの地球(全宇宙)

の姿を捉えようとした意欲的な実験作だったのです。

ですから、

問題の謎の人物は最後の晩餐のシーンでは、

本命が使徒ヨハネであり、対抗馬がマグダラのマリアで、

穴馬が夜の魔女リリスであるとか …

イエスが復活したあとの顕現の朝餉(あさげ)の

シーンでは、使徒ヨハネでもあり、マグダラのマリアでも、

聖母マリアでもリリスでも、鑑賞者の想像が及ぶものなら

誰でも構わないわけです。

前述のように、天地の創造から未来までをひとつの空間

に表現するとなれば、登場人物はそれぞれに一人何役と

いう複数の人物を演じなくてはなりません。

前記の2つの場面以外の各時代のシーンでは、アダムや

エヴァ、さらには、モーゼやイエスやサタン(ルシファー)で

あったり、その時代、時代を代表する男女の人物だったり

と、男も女も兼ねる役割として使徒ヨハネやフィリポなどが

配置されているわけで …

「想像は感覚に作用する。だから思考と想像力

は感覚によって舵と手綱の働きをする」

とは、そのことを指して言っているのです。

そして、

「どんな部分も、全体に組み込まれる

ようにできている。だからそれ自体は

未完成から逃れられる」

とは、素描も含めたすべての作品がそれぞれに関連して

ひとつの大きな作品としての『ダ・ヴィンチの罠』を

構成する一部分であることを示しているわけで、

換言すれば、

“未完の集大成”が『ダヴィンチの罠』で

あるということになります。

「あらゆるものは他のあらゆるものと

関連する」 かたちで逐一、還元されて …

「すべては、すべてから来る。

すべては、すべてから創られ、

すべては、すべてに戻っていく。

すべては、すべてに包み込まれる」

ようにして昇華していくというわけです。

思考や想像力が思い描く人物です。

アナタが想像する人物が、すべからく使徒ヨハネに

相当する対象者であり該当者になり得るのです。

同様に、

で、「未完の大作」がそれぞれに独自の意思を持つ

かたちで完成されていくというプロセスが、精緻に計算つく

されたダ・ヴィンチの意図するプロットだったのです。

それをして、初めて、

「自分の芸術を真に理解できる

のは数学者だけである」

と言わしめたわけで、それは、一点透視法や空気遠近法

とか、黄金の三角構図や3対1または6対1(3:3:1:3:3)など

の構図の数学的配分を指して言ったものではなく、

「芸術の科学と科学の芸術

を研究せよ」

さすれば、『ダ・ヴィンチの罠』の真意が解ける

であろうと豪語するかのようなダ・ヴィンチの心の叫び声

でもあったのです

さてさて、

この科学者にしてオカルティストたるダ・ヴィンチの間口の

広さが、「万能の天才」たらしめているわけですが、

その分だけ浅い探究にならざるを得ないのは必定です。

しかしながら、浅いとは言っても奥行きは広く深いわけで、

同じルネサンス期のノストラダムスの予言(四行詩)

の持つ(どうにも都合よく解釈できる)曖昧さとは、ひと味も

ふた味も違うものです。

ダ・ヴィンチ(1452-1519)の方が半世紀ほど早く生まれ

ていますが、ほぼ同時代の2人を比べるとノストラダムス

(1503-1566)は誰でも水浴びが可能な遠浅の海水浴場

で、ダ・ヴィンチは遊泳禁止のエリアがある遠浅のビーチ

で、あまり深入りすると危険なうえに随所に離岸流という

「罠」が待ち受けているような浜辺です

面白いことに、ノストラダムス(ミシェル・ド・ノートルダム)

の生まれた1503年に『モナ・リザ』が描かれている

わけですが、彼の本名、ミシェルは大天使ミカエルに由来

し、ノートルダムはフランス語で「我らの貴婦人」と

いう意味で聖母マリアを指しています。

何かそこに因縁めいたものを感じずにはいられないのは

ダ・ヴィンチが生涯にわたり手放さなかった3枚の絵画との

関連性です。

『聖アンナと聖母子』 『モナ・リザ』 『洗礼者聖ヨハネ』

次回は、その辺りに迫ってみたいと考えていますが …

イエスとユダとの関係にしょうかとも思い迷っています。

ムチャクチャな見解のうえに、牽強して付会をする解釈で

煙に巻くような内容には、オカルト以前に、およそ信じるに

足らない疑心を抱かせるものとは思いますが …

(えいしょえんせつ)が生まれないとは限りません

「マズイことになるかと心配したが、ノストラダムス

とやらの予言に大衆が嵌っているうちは安泰だな」

「だが、これ以上、この件には

深入りして欲しくないものだ」

… to be continue !!

単に、オカルトだとして切り捨ててしまうと玉石同砕

(ぎょくせきどうさい)の恐れが大ですよ

こうしてペテロの油断を誘っておいて、実は …

なんていう思わぬ展開が待っているのかも、

『罠』 とは、よくよくそうしたものですので …

まあ、信じるも、信じないも、

アナタ次第ですが ・・・