使っていました。

東に向かって移動してきた人々はやがて谷あいに平原を

見つけて、そこに住み着くようになります。

人々は互いに 「レンガを作ろう。火で焼いて固めよう」と

言い合うと、彼らは石の代わりにレンガを、漆喰やモルタル

の代わりに瀝青(アスファルト)を使うようになったのです。

そして、

「さあ、我々の街を造り、塔を建て、その頂(いただき)

を天に届かせよう。あらゆる地に散って消え去ることの

ないように、我々のために名をあげよう」

神は、人の子らが作ろうとしていた街と塔を見ようと思い

下って来られた。 そして仰せられた「見よ、彼らはひとつの

民で、同じ言葉を話している。 これは彼らの行為の始まり

で、今や彼らが行なおうとすることで成し得ないものはない

だろう。 ならば、我々は下っていって、彼らの言葉を乱し、

言語を混乱させて、彼らが互いの言語を聴き分けられない

ようにしょう」

このため、人類は混乱し、塔の建設は中断され、人々は

世界各地へ散らばっていったのです。

それ故に、この地はバベルと名付けられました。

(創世記11章1-9)

こうして「神」は、見事に人類を地の全面に散らすこと

に成功したというわけです。

この「バベルの塔」の物語は、ノアの大洪水の話

のあとから、アブラハムの登場までの間に語られますが、

最初にこの話を聞いた時には、なるほど世界にいろいろな

言語が存在するのはこういうことか、と納得したものです。

しかし、すぐに、何故、塔を建ててはいけないのか

という疑問が生まれました。

人類が塔を建設して「神」に挑戦しようとしたので、

「神」は言葉を乱し、コミュニケーションを阻害して、互い

に意思の疎通ができないようにします。

でも、本当に「神」に挑もうとしたのでしょうか

ヨセフスによる『ユダヤ古代史』では、

ノアの子孫であるニムロデは、もし「神」が再び

地を浸水させることを望むなら、「神」に復讐してやる

と威嚇したとあります。

水が届かないような高く強固な塔を建てて、父祖たちが

滅ぼされたことへの復讐を果たすというのです。

人々は「神」に服するのは奴隷となるに等しいことと

ニムロデに随(したが)い塔の建設に着手します。

そして、塔は予想よりもはるかに早く建ったとあります。

しかし、これは「復讐」というよりは、「防災」であり、

減災や免災対策です。

減災の基本は自助・共助で地域の危険を知って、

リスクを減らすことだし、免災は被害を最小限度

に抑えることです。

少なくとも、ニムロデの行為は「神」への挑戦と

いうよりも防災的な側面を有する「自衛権」の行使

と自主独立の宣言に他なりません。

ところが、

「神」はこれを、反逆として受け取った、構図こそ違え、

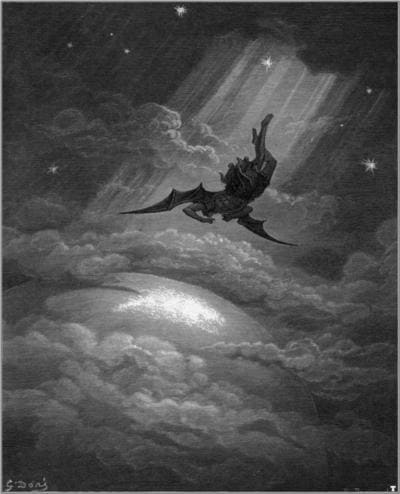

プロメテウスの火や堕天するルシファーの

一件と通底するものがあります。

人類に火を与えるプロメテウス

ところで、

塔は「神」によって破壊されたと一般的には思われて

いますが、『創世記』には建設を断念した人々が世界

の各地へ散らばったとする記述があるだけで、それから後

に塔がどうなったのかはわかりません。

それにしても、なんてセコくてみみっちいだけの「神」

なんだろうと思わずにはいられません

『バベルの塔』の物語が世界にさまざまな言語が

あることを説明するための方便や不遜な人類への「神」

からの戒めであるとしても …

石の代わりにレンガを焼いて、漆喰やモルタルに代えて

瀝青(アスファルト)を使用するといった具合により耐久性

を高めて、住環境を快適にする古代の技術革新や

科学技術の発展にケチをつけるような内容で、

これでは

『ダ・ヴィンチの罠 堕天使』にあるように、

ここでもまた、どこか胡散臭い「神」の狭量という

ものが見えてしまうわけです。

『ダ・ヴィンチの罠 リリス』では、天使たちに

仕掛けられた「神の罠」に敢然と立ち向かい天から

追放される光の天使に対する「神」の度量のなさに

納得のいかないダ・ヴィンチの嘆きが聞かれ …

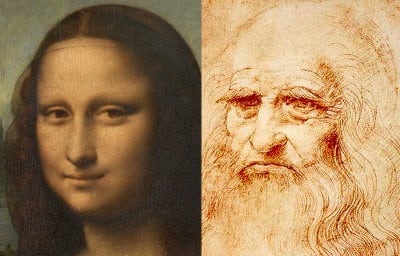

『ダヴィンチの罠 現代考』では、500年も前

から「神」の狭量と対峙していたのが、ダ・ヴィンチ

であって、彼は自らの作品を武器(罠)に現在もなお、

戦い続けているというわけです。

その罠(武器)のひとつが『モナ・リザ』の微笑み

で、このように謎めいてみえる表情は「フマガッリ」

(すべてを知る者の笑い)と呼ばれるものです。

この微笑には、83%の幸せと9%のうんざりした気分

(嫌悪感)と6%の恐れ(恐怖感)に2%の怒りがあるそう

で、いったい何処の誰がそんな分析をしたのかと思ったら、

オランダのアムステルダム大学が開発した人間の表情を

分析する「感情認識ソフト」を使って、コンピュータ解析した

結果なのだそうですが …

こうして現在でも、なお、『ダ・ヴィンチの罠』に

まんまと嵌ってしまっているというのが現実なのです

また、

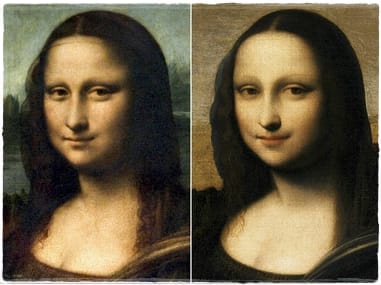

近年、新たにおこなわれた赤外線(レーザースキャナー)

を駆使した3D(三次元映像)技術による調査で、これまで

分析が困難だった絵の具の層が解析されて、モナ・リザが

纏(まと)っているドレスが薄い透明のガーゼ布に覆われて

いるということが判明したのです。

当時(16世紀前半)のイタリアでは妊婦や出産したばかり

の女性がガーゼのドレスを着ていたことから、モナ・リザの

モデルがジョコンド夫人(リザ・デル・ジョコンド)であるという

説を強烈にバックアップすることになりそうですが …

それというのも、

制作開始年数とされる1503年当時、彼女は24歳で次男を

出産した直後であったとか、

あるいは、また、

前回にもご登場いただいた美術史家でイタリア文化遺産

協会会長のシルバーノ・ヴィンチェッティ氏によると、

『モナ・リザ』の絵の裏面には「149」という数字が

書かれていて、4つ目の数字が消えているのだそうですが、

このことは1490年代のどこかでダ・ヴィンチがこの絵の制作

に着手したことを示すもので、最後の数字が消されていると

いうことは、この絵画の制作開始年を曖昧(ミステリアス)に

したかったという意識がはたらいていたからです。

なぜならば、モナ・リザのモデルが着ているのは喪服で

あり、ジョコンド夫人が1499年に子どもを亡くして喪に服して

いたことを考えると、この絵が描かれ始めたのは1499年で、

モデルが彼女であるということが公になるからです。

事実、ダ・ヴィンチの知人でフィレンツエの役人をしていた

アゴスティノ・ベスプッチによる「ジョコンドの妻の肖像画など

3つの絵画をダ・ヴィンチが制作中」 であるとの書き込みが

、1503年10月当時の書籍の余白部分から見つかり、これに

よりモデルの謎は、ほぼ彼女であるとの結論に達し、解決

を見たものと思われますが

実は、彼女は「リザ・デル・ジョコンド」ではありません。

制作開始時には19歳で、1503年には24歳だった女性の

顔ですよ、どう考えてもお馴染みの『モナ・リザ』は

中年のおばちゃんです

1504年-1505年頃に、ラファエロがダヴィンチの工房で

制作中の『モナ・リザ』を模写(スケッチ)しています。

ラファエロ 『モナ・リザ』のラフ・スケッチ

このスケッチが後に『一角獣を抱く貴婦人』と

して完成するわけです。

『一角獣を抱く貴婦人』 1505-1506年

そして ・・・

ジャジャ、ジャ~ン !!

「わたしがリザ・デル・ジョコンドです」

というわけなのですが ・・・

それでは一体、この人は誰なのか

・・・ ということになってきます

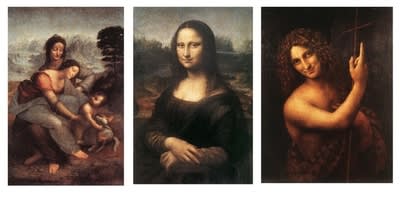

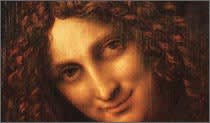

ダ・ヴィンチが生涯手もとに置いていた3枚の絵画のうち

のひとつが『モナ・リザ』ですが、3枚に共通するもの

としては、「フマガッリ」(すべてを知る者の笑い)が

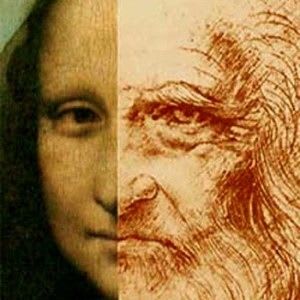

見られます。 『モナ・リザ』が魅せている顔の表情の

右半分は聖アンナの慈愛に満ちた

母性的な

左半分は

含みのある意味深な笑いです。

それが『モナ・リザ』の顔の右半分と左半分の表情

の違いですが、その絶妙にしてアンバランスな調和を

をみせる裏には謎と秘密の罠が隠されているのです。

言わば、「神」にとっての『バベルの塔』の如き、

不都合極まりない知られてはならない秘密です。

それは、バベル(ごちゃ混ぜで

名づけるのにピッタリの秘密ですが、その謎解きには

もう少しだけ時間をください

なにせ、分かりやすく解説するための画像の作成に

手間取っているのです

2号にはイメージはあっても、画像の作成は3号に

依頼しているので …

さてと、そんなわけで、次回では、

さらなる『モナ・リザ』の謎に迫る予定でいますが、

その一部を画像のみの予告編としてCM します

「トータルリコールやターミネーター

みたいなことになってきたぞぃ」

「大丈夫かのぉ」

… to be continue !!

「ふふふ、どうかしらねぇ…」