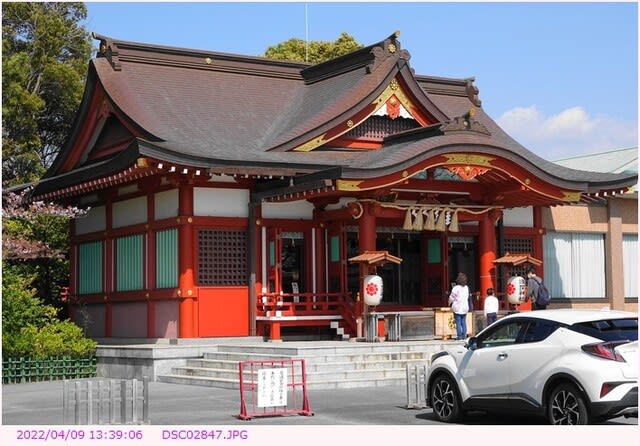

不知八幡森と不知森神社 千葉県市川市散歩

不知八幡森は、広さ約300坪、北側は千葉街道、東・南・西は人家と境にしていますが、近世以前はもっと広かったと伝えられています。

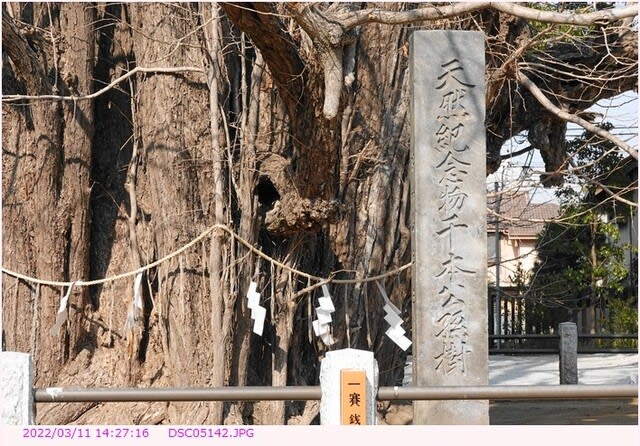

柵内左にある大きな石碑には「不知八幡森(しらずやわたのもり)」と記されており、一度入ったら二度と出られないと語り継がれてきました。

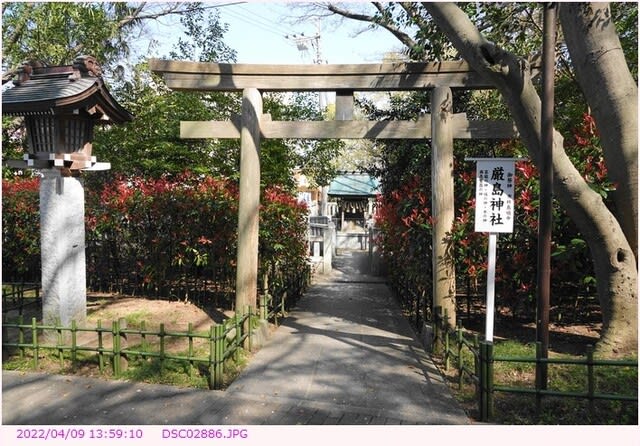

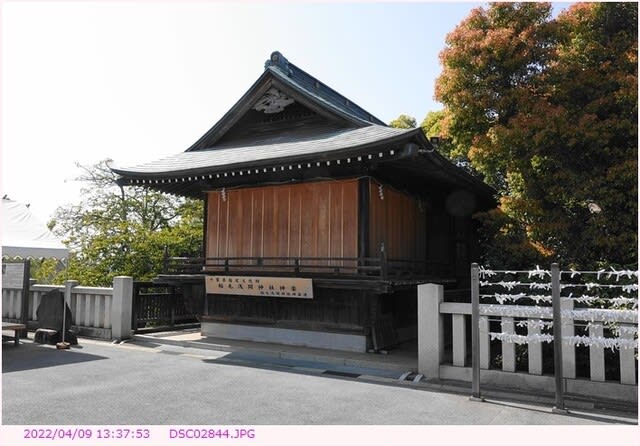

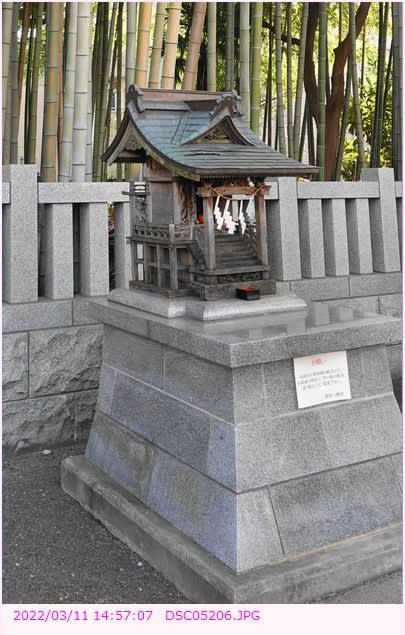

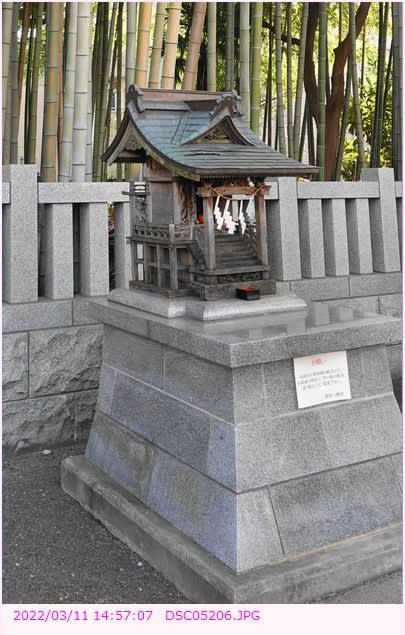

不知森神社は、葛飾八幡宮の境外社

葛飾八幡宮☞☞⇒[Click here !↗]

【住 所】 不知八幡森と不知森神社:千葉県市川市八幡2-8 地図⇒Mapion

不知八幡森

(掲示文章は末尾に記載)

千葉県デジタルアーカイブ 錦絵(不知藪八幡之実怪 しらず の やぶ やわた の じっかい)

絵の右側の人物は「水戸黄門光國卿」と書かれている。作者は月岡芳年(1839-92)

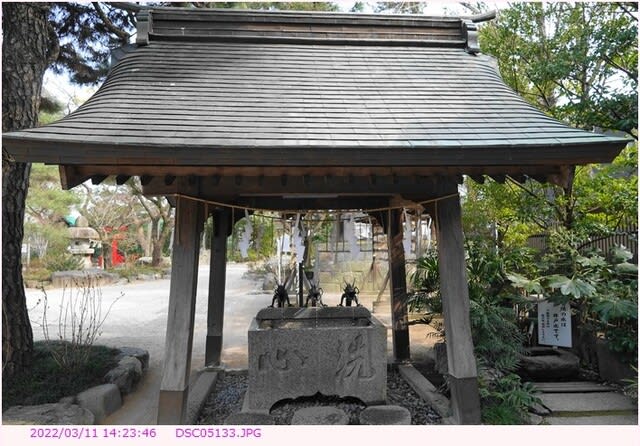

不知森神社(葛飾八幡宮の境外社)

不知八幡森(しらずやわたのもり)通称:八幡の藪知らず

国指定保安林

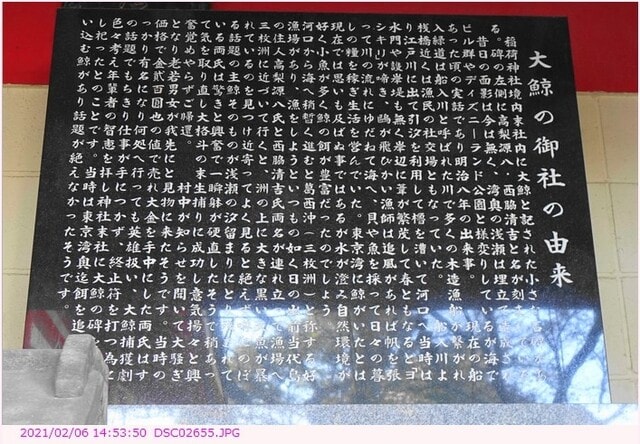

江戸時代に書かれた地誌や紀行文の多くが、八幡では「藪知らず」のことを載せています。そして「この藪余り大きからず。高からず。然れども鬱蒼としてその中見え透かず。」とか、「藪の間口漸く十間(約一八メートル)ばかり、奥行きも十間に過ぎまじ、中凹みの竹藪にして、細竹・漆の樹・松・杉・柏・栗の樹などさまざまの雑樹生じ・・・」などと書かれたりしていますが、一様にこの藪知らずは入ってはならない所、一度入ったら出てこられない所、入れば必ず祟りがあると恐れられた所として記載され、「諸国に聞こえて名高き所なり」と言われて全国的に知られていました。

入ってはいけない理由については、・最初に八幡宮を勧請した旧地である。・日本武尊が陣所とされた跡えある。・貴人の古墳の跡である。・平将門平定のおり、平貞盛が八門遁甲の陣を敷き、死門の一角を残したので、この地に入ると必ず祟りがある。・平将門の家臣六人が、この地で泥人形になった・・・。

と、いろいろ言われてきました。中でも万治年間(一六五八~六一)、水戸黄門(徳川光圀)が藪に入り神の怒りに触れたという話が、後には錦絵となって広まりました。

「藪知らず」に立ち入ってはならないという本当の理由が忘れ去られたため、いろいろと取り沙汰されてきたものではないでしょうか。

またその理由のひとつとして、「藪知らず」が、「放生池」の跡地であったからではないかとも考えられます。

古代から八幡宮の行事に「放生会」があり、放生会には生きた魚を放すため、池や森が必要で、その場所を放生池と呼びました。藪知らずの中央が凹んでいることからすると、これは放生池の跡であるという可能性が十分に考えられます。

市川市周辺地域は中世には千葉氏の支配下にありましたが、千葉氏の内紛で荒廃し、八幡宮の放生会の行事が途絶えてしまい、放生池には「入ってはならぬ」ということのみが伝えられてきたことから、以上のような話が作られていったものと思われます。「不知八幡森」の碑は安政四年(一八五七)春、江戸の伊勢屋宇兵衛が建てたものです。

平成十六年三月 市川市教育委員会掲示

不知八幡森は、広さ約300坪、北側は千葉街道、東・南・西は人家と境にしていますが、近世以前はもっと広かったと伝えられています。

柵内左にある大きな石碑には「不知八幡森(しらずやわたのもり)」と記されており、一度入ったら二度と出られないと語り継がれてきました。

不知森神社は、葛飾八幡宮の境外社

葛飾八幡宮☞☞⇒[Click here !↗]

【住 所】 不知八幡森と不知森神社:千葉県市川市八幡2-8 地図⇒Mapion

不知八幡森

(掲示文章は末尾に記載)

千葉県デジタルアーカイブ 錦絵(不知藪八幡之実怪 しらず の やぶ やわた の じっかい)

絵の右側の人物は「水戸黄門光國卿」と書かれている。作者は月岡芳年(1839-92)

不知森神社(葛飾八幡宮の境外社)

不知八幡森(しらずやわたのもり)通称:八幡の藪知らず

国指定保安林

江戸時代に書かれた地誌や紀行文の多くが、八幡では「藪知らず」のことを載せています。そして「この藪余り大きからず。高からず。然れども鬱蒼としてその中見え透かず。」とか、「藪の間口漸く十間(約一八メートル)ばかり、奥行きも十間に過ぎまじ、中凹みの竹藪にして、細竹・漆の樹・松・杉・柏・栗の樹などさまざまの雑樹生じ・・・」などと書かれたりしていますが、一様にこの藪知らずは入ってはならない所、一度入ったら出てこられない所、入れば必ず祟りがあると恐れられた所として記載され、「諸国に聞こえて名高き所なり」と言われて全国的に知られていました。

入ってはいけない理由については、・最初に八幡宮を勧請した旧地である。・日本武尊が陣所とされた跡えある。・貴人の古墳の跡である。・平将門平定のおり、平貞盛が八門遁甲の陣を敷き、死門の一角を残したので、この地に入ると必ず祟りがある。・平将門の家臣六人が、この地で泥人形になった・・・。

と、いろいろ言われてきました。中でも万治年間(一六五八~六一)、水戸黄門(徳川光圀)が藪に入り神の怒りに触れたという話が、後には錦絵となって広まりました。

「藪知らず」に立ち入ってはならないという本当の理由が忘れ去られたため、いろいろと取り沙汰されてきたものではないでしょうか。

またその理由のひとつとして、「藪知らず」が、「放生池」の跡地であったからではないかとも考えられます。

古代から八幡宮の行事に「放生会」があり、放生会には生きた魚を放すため、池や森が必要で、その場所を放生池と呼びました。藪知らずの中央が凹んでいることからすると、これは放生池の跡であるという可能性が十分に考えられます。

市川市周辺地域は中世には千葉氏の支配下にありましたが、千葉氏の内紛で荒廃し、八幡宮の放生会の行事が途絶えてしまい、放生池には「入ってはならぬ」ということのみが伝えられてきたことから、以上のような話が作られていったものと思われます。「不知八幡森」の碑は安政四年(一八五七)春、江戸の伊勢屋宇兵衛が建てたものです。

平成十六年三月 市川市教育委員会掲示