クマの冬眠は、彼らの生態において非常に重要な役割を果たしています。冬眠は、食物が不足する厳しい冬の間にエネルギーを節約するための生理的な適応です。今回は、クマの冬眠のメカニズムやその特徴、そして温暖化が与える影響について詳しく見ていきましょう。 冬眠とは? 冬眠とは、動物が寒い季節に入ると、代謝を大幅に低下させ、活動を休止する生理的な状態を指します。クマはこの冬眠を通じて、体温を下げ、心拍数を減少させることでエネルギーを節約します。特に、クマは体温を約30°Cまで下げることができるため、厳しい環境でも生き延びることが可能です。 クマの冬眠の特徴 クマの冬眠中、彼らの体は驚くべき変化を遂げます。心拍数は通常の数分の一にまで減少し、代謝率も大幅に低下します。この状態では、排便や排尿もほとんど行われません。冬眠中のクマは、体内の脂肪をエネルギー源として利用し、数ヶ月間の長い冬を乗り越えます。 温暖化がクマの冬眠に与える影響 近年、地球温暖化が進行する中で、クマの冬眠に対する影響が懸念されています。温暖化により、冬の気温が上昇し、クマが冬眠に入る時期が遅れたり、冬眠から早く目覚めたりすることが報告されています。これにより、クマの食物供給が不安定になり、栄養不足や健康問題を引き起こす可能性があります。 人間との関係 クマの冬眠は、私たち人間の生活とも密接に関連しています。温暖化によるクマの行動変化は、クマと人間の接触を増加させる要因となります。特に、冬眠から早く目覚めたクマが人間の生活圏に現れることが増えており、これが人間とクマの衝突を引き起こすことがあります。 クマの冬眠に関する研究 最近の研究では、クマの冬眠に関する新たな知見が得られています。例えば、冬眠中のクマから得られたデータは、血栓予防に関する新しい治療法の開発に役立つ可能性があります。これらの研究は、クマの生態を理解するだけでなく、人間の医療にも貢献することが期待されています。 私たちがクマの冬眠を守るためには、環境保護や温暖化対策が不可欠です。クマの生態を理解し、彼らの生息地を守ることが、私たちの未来にもつながるのです。

ウミガメはどのように成長しているのでしょうか?

その成長の過程と環境について考察します。

ウミガメは生まれたときはとても小さく、急速に成長することが知られています。

その成長の速度や質は、様々な環境要因によって大きく影響を受けます。

では、ウミガメの成長段階を見ていきましょう。

ウミガメの生態と成長段階 ウミガメにはいくつかの成長段階があります。

まずは卵から孵化し、幼体として海に出ていきます。

この幼体は非常に小さく、周囲の環境に適応しなければなりません。

ウミガメの成長は、一般的に水温が高いほど早く、逆に低いと成長は遅くなります。

海に出たばかりのウミガメは、主にプランクトンや小さな海洋生物を食べて育ちます。

成長するにつれて、食べるものの種類も変わっていき、例えば成年期に入ると海草などの植物を主に食べるようになります。

この食生活の変化も、成長に大きな影響を与えるのです。

成長に影響を与える環境要因 ウミガメの成長には、水温、餌の供給、捕食者の存在など、さまざまな環境要因が関与しています。

例えば、水温が高いとウミガメは活発になり、より多くの餌を摂取します。

この餌をたくさん食べることができる環境が整っていることが、成長を促進するの

です。

さらに、ウミガメは外敵から身を守る必要があります。

特に幼体は捕食者に狙われやすいです。

海洋には、ウミガメを捕食する生物が多いため、隠れ場所や安全な環境が必要です。

成長する過程で、そうした危険を乗り越えることが求められます。

ウミガメが直面する挑戦 ウミガメが成長する過程には、多くの挑戦があります。

そのひとつは環境の変化です。

海洋汚染や気候変動など、さまざまな要因がウミガメの生息環境を脅かしています。

これにより、餌が少なくなったり、産卵場所が減少したりすることが懸念されています。

また、成長する過程で遭遇する自然災害や人間の活動も大きな影響を及ぼします。

これらの挑戦を乗り越え、成長を遂げるウミガメたちは本当にたくましい存在です。

ウミガメの保護活動と成長支援 ウミガメを守るための取り組みが全国各地で進められています。

例えば、ウミガメの巣を保護する活動や、海洋環境を守るための法律が多く施行されています。

このような保護活動によって、ウミガメが健やかに成長できる環境を提供することができます。

私たちの行動がウミガメの未来に直接影響を与えることを理解し、積極的に保護活動に参加することが大切です。

ウミガメの成長を支えるためには、私たちができる小さな行動から始めることが重要です。

まとめ ウミガメの成長には多くの要因が影響し、私たちの保護活動がその成長を支える重要な要素です。

ウミガメたちが健康に育ち、次世代へとつながるために、私たち一人ひとりができることを考えていきましょう。

未来の海を守るために、ウミガメのために行動することが必要です。

ウミガメの成長の過程を見守り、支え合っていくことが私たちの役割です。

タグ: ウミガメ, 成長, 環境, 保護活動, 生態 これらの情報を参考にしました。

[1] 日本ウミガメ協議会 - 成長

(https://www.umigame.org/umigamenitsuite/cn11/kyoukasho_seichou.html)

[2] oceana.ne.jp - ウミガメについて徹底解説! 種類、生態、繁殖、保護活動まで (https://oceana.ne.jp/marine-life/142213)

[3] オーシャンステージ - ウミガメの生態とその一生を学ぼう。 ダイビングだとどこで ... (https://ocean-stage.jp/column/seaturtle-ecology/)

[4] academist (アカデミスト) - ウミガメって、どんな一生を送っているの? – 東京大学大学院 ... (https://academist-cf.com/journal/?p=3399)

こんにちは!今日は「検索上位のブログ記事」についてお話ししたいと思います。

ブログを運営している方や、これから始めようとしている方にとって、検索エンジンで上位に表示されることは非常に重要です。

なぜなら、上位に表示されることで、より多くの人に記事を読んでもらえるからです。

では、具体的にどのようにして検索上位を目指すことができるのか、一緒に見ていきましょう。

検索上位の重要性 まず、検索上位に表示されることの重要性について考えてみましょう。

Googleなどの検索エンジンでは、ユーザーが検索したキーワードに関連する情報を提供するために、様々なアルゴリズムを使っています。

上位に表示されることで、アクセス数が増え、結果的に収益にもつながる可能性があります。

特に、ビジネスを行っている方にとっては、集客の観点からも非常に大切な要素です。

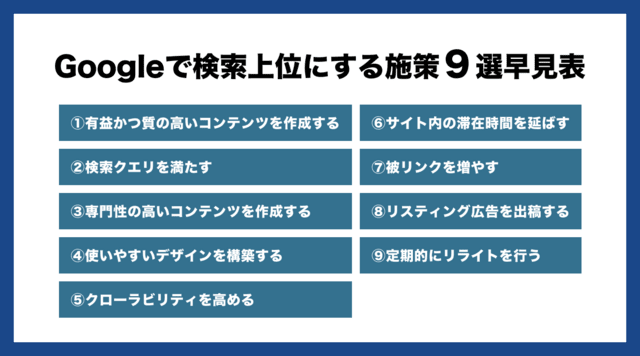

検索上位にするための基本的な施策 検索上位を目指すためには、いくつかの基本的な施策があります。

まずは、質の高いコンテンツを作成することが大切です。

ユーザーが求めている情報を提供し、満足してもらえるような内容を心がけましょう。

また、キーワードの選定も重要です。

ターゲットとするキーワードをしっかりとリサーチし、それに基づいたコンテンツを作成することが求められます。

具体的な施策の紹介 ここでは、具体的な施策をいくつか紹介します。

高品質なコンテンツの作成 : ユーザーにとって有益な情報を提供することが最も重要です。

質の高いコンテンツは、自然とシェアされやすくなります。

キーワードの最適化 : 記事内に関連するキーワードを適切に配置することで、検索エンジンに評価されやすくなります。

内部リンクの活用 : 自サイト内の他の記事へのリンクを設置することで、ユーザーの滞在時間を延ばし、SEO効果を高めることができます。

外部リンクの獲得 : 他のサイトからのリンクを得ることで、信頼性が向上し、検索順位が上がる可能性があります。

モバイルフレンドリーなデザイン : スマートフォンでの閲覧が増えているため、モバイル対応は必須です。

これらの施策を実践することで、検索上位を目指すことができます。

検索順位を上げるためのツール 検索順位を上げるためには、様々なツールを活用することも効果的です。

例えば、キーワードリサーチツールやSEO分析ツールを使うことで、自サイトの改善点を見つけることができます

。特に、Googleの「Keywordmap」などは、ユーザーのニーズを把握するのに役立ちます。

参照先https://keywordmap.jp/academy/how-to-rank-higher-google/ また、SEOチェックリストを活用することで、必要な施策を漏れなく実施することができます。

参照先https://keywordmap.jp/academy/how-to-rank-higher-google/ また、SEOチェックリストを活用することで、必要な施策を漏れなく実施することができます。

参照先https://keywordmap.jp/academy/how-to-rank-higher-google/ 成功事例の紹介 実際に検索上位を達成したブログの成功事例をいくつか紹介します。

参照先https://keywordmap.jp/academy/how-to-rank-higher-google/ 成功事例の紹介 実際に検索上位を達成したブログの成功事例をいくつか紹介します。

例えば、ある旅行ブログでは、特定の地域に特化した情報を提供することで、検索順位を大幅に上げることに成功しました。

質の高いコンテンツと、ユーザーのニーズに応える情報を提供することで、アクセス数が増加し、収益も向上したそうです。

まとめ

検索上位を目指すためには、質の高いコンテンツ作成やキーワードの最適化、内部リンクや外部リンクの活用が重要です。

また、ツールを活用することで、より効果的に施策を実施することができます。これからブログを運営する方は、ぜひこれらのポイントを参考にして、検索上位を目指してみてください。 最後に、検索上位にするための施策をまとめた画像を紹介します。 参照先https://stock-sun.com/column/search-top/ そして、検索順位を上げる手法をまとめたインフォグラフィックもご覧ください。

参照先https://stock-sun.com/column/search-top/ そして、検索順位を上げる手法をまとめたインフォグラフィックもご覧ください。  参照先https://digimake.co.jp/media/seo/google-seo-ranking/ これらを参考にして、ぜひ実践してみてくださいね!

参照先https://digimake.co.jp/media/seo/google-seo-ranking/ これらを参考にして、ぜひ実践してみてくださいね! 参照先https://digimake.co.jp/media/seo/top-search/ タグ: #検索上位 #SEO #ブログ運営 #コンテンツマーケティング #キーワード戦略 #アクセス数増加 #成功事例 #ツール活用 これらの情報を参考にしました。

参照先https://digimake.co.jp/media/seo/top-search/ タグ: #検索上位 #SEO #ブログ運営 #コンテンツマーケティング #キーワード戦略 #アクセス数増加 #成功事例 #ツール活用 これらの情報を参考にしました。

[1] sunloft.co.jp - Googleで検索上位になる方法とは?担当者が知る ... - サンロフト (https://www.sunloft.co.jp/dx/blog/google-search/)

[2] StockSun株式会社 - Googleで検索上位にする方法を15個紹介!表示順位が決まる ... (https://stock-sun.com/column/search-top/)

[3] seolaboratory.jp - Googleの検索順位を上げるには?上位表示の仕組みやSEO ... (https://seolaboratory.jp/31194/)

[4] Jimdo - ホームページ検索で上位表示する方法 4選!引っかからない ... (https://www.jimdo.com/jp/blog-hp-search-top/)

福島原発の処理水放出で騒がれています。

海洋放出しても大丈夫ということですが、これからは肉食よりも魚食。という好みが多くなった中でなんとも皮肉な出来事です。

なぜか私のまわりでは、お魚のお刺身ブームで子どもたちでもお刺身を好む傾向が出てきています。

周りを海に囲まれた島国ではお魚を食べるのが健康的といわれるようになってきたためでしょうか?

調べてみると、トリチウムとは自然界にも存在するもので、三重水素と呼ばれています。放射能を帯びた水素で酸素と結合してトリチウム水になり、普通の水と分離するのは技術的に難しいというものでした。

ベータ線とも呼ばれる放射能は比較的弱いもので、人体に入っても大部分は排出されて影響は少ないとされています。

トリチウムの多くはほかの水素と同様に酸素と結びつくことで「水」のかたちで存在しています。

トリチウムに関する情報はなにか構造が難しいなど、自分たちには理解ができないレベルでした。

放出しても急にどうこう、という目に見えるものは少ないかもしれないですが、聞きなれない放射性元素と聞くと海の食べ物は大丈夫かな?と身構えてしまいますね。

トリチウム、もしかしたらクチバシのある「鳥人間」がたくさん生まれてくるのかも????

魚の味が落ちてしまって、人間の歯茎を傷め多くの人間が歯茎もなく総入れ歯になってしまうのも不思議ではないですね。

コロニー保存を

この夏、とくに日中の暑さが増しているような気がしています。昼間が暑いと夜になってもその暑さが堆積しているようで。

溶けている、解けている、南極の氷はそんなスピードで溶けているのでしょうか?

今年は皇帝ペンギンの繁殖に大打撃の年だったようです。

南極ではコロニーと呼ばれるペンギンの巣が海氷で崩壊したといわれています。

コロニーは4つほどあって雛が十分に成長するにはとても大事な場所だそう。

コロニーは定着氷の上にありそこで産卵、子育てをします。

温暖化のために、コロニーの8割以上が2100年までに消滅するという恐れがあるそうです。

ペンギンが温暖化を乗り切れるにはおおよそ人種を超えた、人間の努力と決断が必要になってきそうですね。

ひとり、ひとりの小さな努力が実を「結ぶ」にはどうしたらよいのでしょうか?

親子ペンギン

つたない私のブログに訪問してくださった方にはありがとうございます!

つれずれに心に描いた風景や心象を日記にまとめてみたいと思います。

これから それまで そして

気になるのはやっぱり自分の年齢や出来事。生活。世界。

生活の次に心に思い浮かぶことがなぜ世界なのでしょう。

日々、何が重要なのかを考えてみたいと思います。