[科学太郎]です。

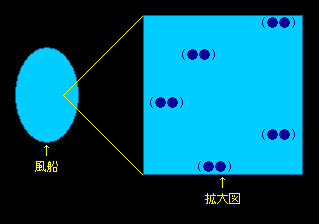

今回は化学入門です。基礎知識として中学生(高校生)ぐらいで固体、液体、気体という[物質の三態]を学んだと思います。これは物質を構成する原子・分子の振動数の違いによって大まかに3タイプに分かれる事を意味します。なお、振動数とは原子・分子がぶるぶると震える運動であり、この振動数が上がれば上がるほど温度も高くなります。だから一般的には振動数のことを熱運動と呼びます。しかし、物理現象をより詳しく考えてもらいたいから今回は振動数という言葉を使います。それではミクロ単位で原子・分子の固体、液体、気体の状態はどのような感じか図解しながら説明します。

固体

- 固体は原子・分子が空間に密集している。

- 振動数は低く、あまり振るえない。

- 振るえないから振動エネルギーも少ない。

- だから熱運動も低いので温度も低い状態となる。

液体

- 液体は原子・分子が隙間を空けて動き回る。

- 振動数は少し高く、少し多めに振るえる。

- 少し多めに振るえるから振動エネルギーも少し多くなる。

- だから熱運動も少し高いので温度も上がる。

気体

- 気体は原子・分子が離れて空間を飛び回る。

- 振動数は高く、空間を自由に飛び回れる。

- 自由に飛び回るので振動エネルギーも大きい。

- だから熱運動も高いので温度も高い状態となる。

このように振動数が上がると温度も上がります。そして、振動数が高ければ、高い分だけ原子・分子が動き回ることにも繋がります。つまり、温度が高ければ、それだけ振動数も高くなり、空間を自由に動き回ったり、飛び回ったりします。このように固体、液体、気体という状態をミクロ単位で考えると振動数の違いとなります。分かりますか。それではプラズマ状態という第四の状態を紹介しましょう。このプラズマ状態とは、気体がさらに温度を上げると、つまり振動数がさらに高まると分子は原子と原子に分かれ、原子は原子核と電子に分離して空中を自由に飛び回ります。気体との違いは、気体が分子単位で飛び回るのに対して、プラズマ状態は分子は原子に分解され、さらに原子は原子核と電子にまで分解された形で飛び回ります。よって、原子から電子が離れた状態ですから[電離状態]=[イオン化]した状態とも呼びます。ミクロ単位で考えると振動数がとても高く原子核と電子が別々に熱運動を行うのです。

プラズマ状態

- プラズマ状態は原子核と電子が分離した状態で飛び回る。

- 振動数はとても高く、空間を電離した状態で自由に飛び回る。

- 電離して自由に飛び回るので振動エネルギーがとても大きい。

- だから熱運動はとても高いので温度も高温状態となる。

このように振動数が上がれば上がるほど物質が分解されて飛び回ります。それではプラズマ状態よりも振動数が高まったらどうなるのでしょうか。ここから先が5次元世界の正体に繋がります。簡単に説明するとプラズマ状態が原子核と電子にまで分解されて飛び回りましたが、さらに分解されて原子核は陽子と中性子、その陽子も中性子も3つのクォークという小さい粒子に分解されます。この小さい粒子のことを一般に素粒子と呼びます。この素粒子レベルで動き回ると振動数が非常に高いために宇宙空間から観測できなくなり、5次元世界の性質に変化します。この性質変化のことを私[科学太郎]は[次元転換]と独自に呼んでいます。この事については[物質とエネルギー]、[物質と非物質]、[物質と反物質]、[宇宙空間と異次元世界]を順番に読むことで徐々に分かるでしょう。ここでは固体、液体、気体、プラズマ状態は振動数が異なることで大きく4タイプの状態に分かれる事を知って欲しいと思います。つまり、この記事の目的は[物質の状態]と[物質の振動数]の関係を説明したのです。この基礎的な考えが5次元世界の正体を理解する上で非常に重要になってきます。次回は[物質とエネルギー]の考え方や捉え方について説明します。

まとめ

- 固体とは、原子・分子のままの状態で振動数が低く空間に固まる。

- 液体とは、原子・分子のままの状態で振動数が高く空間を動き回る。

- 気体とは、原子・分子のままの状態で振動数が高く空間を飛び回る。

- プラズマとは、原子核と電子の状態で振動数が高く空間を飛び回る。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます