あれってそれって何処が由来だったっけ ~ 苗字と地域性など 苗字あれこれ

ー ※日本の文化内容含み

ー ※日本の文化内容含み

この板も以前のリライト版です。。(MGMブログ消失の為)

近所に詳しいお爺さんが居たのよく教えて頂いた記憶も、、昔の話ですが

-- 苗字・名字 <ナーム・サクン> ※既出作

ーーーーーーーーーー M:【名字とは一体何? 】

名字の歴史について触れるまえに、「名字」とは一体何なのか?という点をハッキリさせておく必要があります。

現代では「氏」も「姓」も「名字」と名前という意味で用いられていますが、古代(平安時代以前)では氏姓制度がしかれ、「氏(うじ)」と「姓(かばね)」は区別されていました。

古代の「氏姓」と「名字」は別のもの

1 古代

氏(うじ)とは

「氏(うじ)」とは「氏族」と呼ばれる血縁集団を表し、各氏族には王権の中で担当する職務が定められていました。

1 古代

氏(うじ)とは

「氏(うじ)」とは「氏族」と呼ばれる血縁集団を表し、各氏族には王権の中で担当する職務が定められていました。

古代の★家(天皇家の前身)を中心としたヤマト王権では、その氏族を「氏」と呼んで管理し、氏族もその氏を名乗っていました。

★神事・祭祀を担当した➊中臣氏(なかとみうじ)、★軍事や刑罰を担当した➋物部氏(もののべうじ)等が有名です。

「氏」は天皇から与えることもありました。

姓(かばね)とは

「姓(かばね)」は、元々は★古代の大王家が氏族に与えた「称号」のことをいい、➊臣(おみ)、➋連(むらじ)、➌伴造(とものみやつこ)、➍国造(くにのみやつこ)等があります。

「姓(かばね)」は、元々は★古代の大王家が氏族に与えた「称号」のことをいい、➊臣(おみ)、➋連(むらじ)、➌伴造(とものみやつこ)、➍国造(くにのみやつこ)等があります。

飛鳥時代になると、天皇を中心とする中央集権制度への改革を目指す大化の改新(646年)の中で、身分制度の整理を目的として天皇家から★八色の姓(やくさのかばね)が与えられました。

八色の姓は、➊真人(まひと)、➋朝臣(あそん)、➌宿禰(すくね)、➍忌寸(いみき)、➎道師(みちのし)、➏臣(おみ)、➐連(むらじ)、➑稲置(いなぎ)と、文字通り8種類ありました。

八色の姓は、➊真人(まひと)、➋朝臣(あそん)、➌宿禰(すくね)、➍忌寸(いみき)、➎道師(みちのし)、➏臣(おみ)、➐連(むらじ)、➑稲置(いなぎ)と、文字通り8種類ありました。

さらに、★戸籍制度が始まったのもその頃で、管理上の必要から庶民にも庶民用の氏姓が与えられました。つまり★姓(かばね)は“天皇から授かる”呼び名、称号のことだったのです。

「戸籍の歴史」の解説記事戸籍制度の歴史とは?いつから始まったものなのか。

このように、古代の日本では★「氏(うじ)」は血縁集団の呼び名のこと、「姓(かばね)」は天皇が与えた称号のことだったので、「名字」とは異なるものでした。

「戸籍の歴史」の解説記事戸籍制度の歴史とは?いつから始まったものなのか。

このように、古代の日本では★「氏(うじ)」は血縁集団の呼び名のこと、「姓(かばね)」は天皇が与えた称号のことだったので、「名字」とは異なるものでした。

その後、「氏と姓」は時代が進むにつれ、本来の機能を失っていきます。

増えすぎた朝臣(あそん)の姓

★奈良時代後半になると、八色の姓によって整理された姓(かばね)が★形骸化してきてしまいました。

★奈良時代後半になると、八色の姓によって整理された姓(かばね)が★形骸化してきてしまいました。

有力な氏族のほとんどの姓が朝臣(あそん)になってしまったのです。

朝廷に功績のある氏族に対して、★として天皇が朝臣の姓を多く与えたことが原因でした。

朝臣(あそん)は皇族以外の★臣下の中で事実上一番上の地位の姓だったため、氏族たちは当然、下位の宿禰(すくね)より上位の朝臣(あそん)の姓を名乗るようになっていきました。

朝臣(あそん)は皇族以外の★臣下の中で事実上一番上の地位の姓だったため、氏族たちは当然、下位の宿禰(すくね)より上位の朝臣(あそん)の姓を名乗るようになっていきました。

2 源平藤橘(げんぺいとうきつ)の時代

平安時代になると、朝廷の重要な役職に就く氏族は「源平藤橘」と呼ばれる★4つの氏族によって占められることになります。

平安時代になると、朝廷の重要な役職に就く氏族は「源平藤橘」と呼ばれる★4つの氏族によって占められることになります。

この源氏、平氏、藤原氏、橘氏の全てが朝臣の姓だったため、もはや姓は身分を整理する機能を失っていました。

さらに源平藤橘の中で、★藤原氏は朝廷の中で圧倒的な力を持つことになり、「藤原氏」が多くなってきたことで、★藤原どうし、お互いの区別がつきづらくなっていました。

さらに源平藤橘の中で、★藤原氏は朝廷の中で圧倒的な力を持つことになり、「藤原氏」が多くなってきたことで、★藤原どうし、お互いの区別がつきづらくなっていました。

名字のはじまりは平安時代後期

3 平安時代

では「名字」に通じるものはいつから出てきたのかというと、★平安時代の終盤に名字が生まれることになります。

3 平安時代

では「名字」に通じるものはいつから出てきたのかというと、★平安時代の終盤に名字が生まれることになります。

公家(くげ)と呼ばれる貴族の名字と、武士の名字とでルーツが異なりますが、どちらも当時の時代の必要性から自然発生的に生まれることになります。

公家(貴族)の名字のはじまり

増えすぎた藤原の氏族は、自分たちの屋敷のある★京都の地名等から家名(➊九条・➋近衛・➌鷹司・➍二条・➎一条等)で区別されるようになり、いつからか自らもその呼び名を名乗るようになりました。

増えすぎた藤原の氏族は、自分たちの屋敷のある★京都の地名等から家名(➊九条・➋近衛・➌鷹司・➍二条・➎一条等)で区別されるようになり、いつからか自らもその呼び名を名乗るようになりました。

その後他の公家(貴族)である源氏、平氏、橘氏にも同様に広がっていき、平安時代の終わりになると、その★通称としての「家名」が呼び方として定着しました。

>>公家(貴族)の名字は「家名・居住地」がはじまり

「貴族の名字」の解説記事;自分の名字を調べると昔の身分がわかる!?名家や貴族の名字とは。

>>公家(貴族)の名字は「家名・居住地」がはじまり

「貴族の名字」の解説記事;自分の名字を調べると昔の身分がわかる!?名家や貴族の名字とは。

4 武士の名字のはじまり

平安時代の終わりになると、荘園といわれる貴族所有の農地を警護するための武士、地方を開拓するために展開した藤原氏、源氏、平氏等に出自をもつ武士が誕生していました。

平安時代の終わりになると、荘園といわれる貴族所有の農地を警護するための武士、地方を開拓するために展開した藤原氏、源氏、平氏等に出自をもつ武士が誕生していました。

この頃の武士では★武蔵七党が有名です。その武士たちも公家と同じく姓を同じくするものが多かったため、区別がつきづらくなっていました。

そこで、武士たちは自分たちの★領地・名田(みょうでん)を守り、かつ明確にするため、自分の支配する土地の地名を名字として名乗ったのです。

>>武士の名字は「領地の名前」がはじまり

>>武士の名字は「領地の名前」がはじまり

5 鎌倉・室町時代の苗字

鎌倉時代になると、名字は公家や武家などの特権だと意識され始め、幕府も★農民の名字を禁止する政策をとります。

鎌倉時代になると、名字は公家や武家などの特権だと意識され始め、幕府も★農民の名字を禁止する政策をとります。

しかし、室町時代になると、農民の一揆をはじめとする下剋上(げこくじょう)が相次ぐようになり、幕府の力が弱体化し、★農民も武士に対して影響力を持つようになってきていました。

そんな時代の中で、武士も農民との関係を模索し、中には★農民に対して自分の名字を与える武士も出てくることになりました。

そんな時代の中で、武士も農民との関係を模索し、中には★農民に対して自分の名字を与える武士も出てくることになりました。

このようにして、幕府が農民の名字を禁止する政策は失敗に終わることになったのです。

<ポイント>最初は自由に誰でも名字を名乗れた

上のように姓を同じくする公家や武士から名字は始まりました。

<ポイント>最初は自由に誰でも名字を名乗れた

上のように姓を同じくする公家や武士から名字は始まりました。

その後、①貴族の「家名」と②武士の「名字」は、「名字」として統合され、★室町時代になると農民階層にまで広がっていきました。

このように歴史の視点でみると、大きな「氏」の集団から「姓」で区別していたものの区別がつかなくなり、出自を同じくする人達の間で「家」を区別する名称として「名字」が定着したということになります。

このように歴史の視点でみると、大きな「氏」の集団から「姓」で区別していたものの区別がつかなくなり、出自を同じくする人達の間で「家」を区別する名称として「名字」が定着したということになります。

姓(かばね)は天皇から授かるもので勝手に変えることは許されなかった一方、自分で自由に決められる「名字」は使いやすく、広がっていきやすかったのです。

現代でも「横浜の伯母さん」「金沢のおじいちゃん」等と呼んで親戚を区別することも多いと思います。

現代でも「横浜の伯母さん」「金沢のおじいちゃん」等と呼んで親戚を区別することも多いと思います。

今も昔も、土地や場所が要素になっている点については同じだったということになります。

6 安土桃山時代の苗字

戦国・安土桃山時代

戦国時代から安土桃山時代になると、天下を統一した豊臣秀吉が「刀狩り」や「太閤検地」に代表される武士と農民の身分の分離政策(兵農分離)を進めます。

戦国・安土桃山時代

戦国時代から安土桃山時代になると、天下を統一した豊臣秀吉が「刀狩り」や「太閤検地」に代表される武士と農民の身分の分離政策(兵農分離)を進めます。

この頃になると幕府の影響力が強まり、「苗字を名乗ること」についても★支配階級の特権と意識されるようになり、庶民は次第に苗字を★公称することを自粛するようになってきます。

7 江戸時代の苗字

徳川幕府の江戸時代になると、苗字が身分証明にさらに利用されることになり、★1801年(享和元年)の苗字帯刀の禁令が出されます。

徳川幕府の江戸時代になると、苗字が身分証明にさらに利用されることになり、★1801年(享和元年)の苗字帯刀の禁令が出されます。

これがいわゆる「苗字帯刀(みょうじたいとう)」であり、苗字が身分の象徴になったため、➊武士等の特権階級や一部の 庶民(➋庄屋・➌名主)を除いて苗字を公の場で名乗ることができなくなってしまいました。

当時の★➊江戸時代の特権階級の名字は1万種程度だったといわれています。

商人や農民の中でも、★元々武士の家が帰農した場合には苗字があり、上層の農民も苗字を持ち、商人も名字に「屋」をつけて屋号にしたりしていました。あくまで★苗字を公に名乗ることが許されなかったのであり、苗字を持つことが許されなかったわけではありません。

そのため、公的な帳面である★宗門人別改帳には庶民の苗字は書かれなかったものの、私的なものである★寺の過去帳や墓碑には庶民の苗字が記載されることもあったといいます。

商人や農民の中でも、★元々武士の家が帰農した場合には苗字があり、上層の農民も苗字を持ち、商人も名字に「屋」をつけて屋号にしたりしていました。あくまで★苗字を公に名乗ることが許されなかったのであり、苗字を持つことが許されなかったわけではありません。

そのため、公的な帳面である★宗門人別改帳には庶民の苗字は書かれなかったものの、私的なものである★寺の過去帳や墓碑には庶民の苗字が記載されることもあったといいます。

つまり江戸時代でも庶民でも非公式に苗字を持ち、私的に名乗っていたということなのです。

織田信長の氏姓の解説

あの織田信長の場合、「平朝臣織田三郎信長(たいらのあそんおださぶろうのぶなが)」という正式な名前を持っていました。

織田信長の氏姓の解説

あの織田信長の場合、「平朝臣織田三郎信長(たいらのあそんおださぶろうのぶなが)」という正式な名前を持っていました。

この時代の公家や武士は★出世するほど名前が長くなっていったのです。

これに官名である「上総介(かずさのすけ)」を入れて、呼称するときもあります。

<名前の成り立ち>

一族を表す 「氏(うじ)」

身分や地位を表す「姓(かばね)」

自分の家(直系血族の集団)を表す「名字(みょうじ)」

個人の通称名を表す「字(あざな)」

個人の本名を表す 「諱(いみな)」

この組み合わせでお互いを識別していました。

一族を表す 「氏(うじ)」

身分や地位を表す「姓(かばね)」

自分の家(直系血族の集団)を表す「名字(みょうじ)」

個人の通称名を表す「字(あざな)」

個人の本名を表す 「諱(いみな)」

この組み合わせでお互いを識別していました。

こう並べてみると、最初から本名(諱)で呼びあえばいいのでは?と思うかもしれませんが、★当時の諱(いみな)は、生前に呼ぶことは親などの親しい人を除いて非常に失礼なこととされていました。

そのため、「★信長様」等と呼ぶことは実際にはあってはならず、個人で区別のつけやすい通称名である「字(あざな)」も持っていたというわけです。

昔だけではなく今でも、初対面の人や目上の人を名前で呼ぶと、馴れ馴れしい・無礼と思われるに違いありません。

昔だけではなく今でも、初対面の人や目上の人を名前で呼ぶと、馴れ馴れしい・無礼と思われるに違いありません。

形を変えながら、日本人のマナーは今でも引き継がれているということなのでしょう。

8 明治維新によって名字が庶民のものに

※喜ぶ男性 ※※画像はHPからご参照ください。以下同じ。

幕末に明治維新がおこり、明治の新政府が進める近代化政策の中で、これまでは“特権”だった名字をどのように位置づけるか議論が起こりました。

※喜ぶ男性 ※※画像はHPからご参照ください。以下同じ。

幕末に明治維新がおこり、明治の新政府が進める近代化政策の中で、これまでは“特権”だった名字をどのように位置づけるか議論が起こりました。

最終的には全国民の把握、戸籍編成の必要姓もあって、★庶民を含む全ての国民が公的に名字を持つことになり、名字について多くの太政官布告(法令)が出されることになります。代表的なものを整理しておきます。

【明治3年】1870年9月19日「平民苗字許可令」

明治新政府は、「★平民苗字許可令」を出します。

明治新政府は、「★平民苗字許可令」を出します。

これはつまり、

「これからは庶民でも苗字を使うことを“許可”します」というものです。

「これからは庶民でも苗字を使うことを“許可”します」というものです。

これにより、★公家出身の「華族」や、武士出身の「士族」ではない平民でも苗字を名乗ってもよいことになりました。

しかし庶民にとっては苗字を名乗るようになると、★新たに課税がされるのではないかと警戒して、名字の届け出を行う庶民は少なく普及しませんでした。いきなり苗字を名乗ってよいといわれて戸惑り、何かウラがあると思われていたのでしょう。現代でいうところのマイナンバー制度の導入経緯に似た部分があるといえます。

【明治4年】1871年「戸籍法」制定

通称「壬申戸籍(明治5年戸籍)」編成のために戸籍法が制定され、苗字の登録が推進されました。

通称「壬申戸籍(明治5年戸籍)」編成のために戸籍法が制定され、苗字の登録が推進されました。

この壬申戸籍は★「家」を単位として国民を把握するもので、現在のように「夫婦・親子関係」を単位とするものではありません。

【明治4年】1871年「姓尸不称令(せいしふしょうれい)」

この太政官布告によって、今後の公文書に「姓尸(せいし)」=先に紹介した「氏(うじ)と姓(かばね)」を表記せず、「苗字」と「実名(本名)」の2つの要素で表記すると定めました。

この太政官布告によって、今後の公文書に「姓尸(せいし)」=先に紹介した「氏(うじ)と姓(かばね)」を表記せず、「苗字」と「実名(本名)」の2つの要素で表記すると定めました。

これにより、★古代から続いてきた氏(うじ)と姓(かばね)は廃止され「苗字」に集約されることになり、現代と同じ「苗字」と「名前」の時代が到来したことになります。

【明治5年】1872年「複名禁止令」

通称と実名、どちらか一方を名とすべきと布告が出されました。

通称と実名、どちらか一方を名とすべきと布告が出されました。

【明治5年】1872年「改名禁止令」

すでに登録済みの苗字の変更を禁止しました。

すでに登録済みの苗字の変更を禁止しました。

個人の識別のための苗字だったことから、安易な変更を禁じたのです。

【明治8年】1875年2月13日「苗字必称義務令」

苗字の★登録が普及しないため、1875年に新政府は改めて名字の使用を“★義務づける”太政官布告を出します。これにより、

「これからは庶民も必ず苗字を使いなさい」

「苗字がわからない人は新しくつけて、その苗字を使いなさい」

という命令が出たことになります。

苗字の★登録が普及しないため、1875年に新政府は改めて名字の使用を“★義務づける”太政官布告を出します。これにより、

「これからは庶民も必ず苗字を使いなさい」

「苗字がわからない人は新しくつけて、その苗字を使いなさい」

という命令が出たことになります。

上の戸籍法と合わせて苗字の登録が促され、自分の苗字がない(わからない)人は新しく苗字をつけなくてはならなくなったのです。

名字をつける方法とは

名前を書く

明治維新によって、これまで名字を使ってこなかった庶民が名字を使うようになり、新しく名字を決めて登録することになります。

名前を書く

明治維新によって、これまで名字を使ってこなかった庶民が名字を使うようになり、新しく名字を決めて登録することになります。

この時に、日本の名字の数が★爆発的に増えることになりました。

江戸時代に把握されていた名字が★1万種類程度だったのが、今では★10万種類以上になっているといわれています。

江戸時代に★公家だった人は、「家」を表す名字(九条・近衛・鷹司等)を、武士だった人は領地(名田)の名前(地名)を名字として使うようになります。

江戸時代に★公家だった人は、「家」を表す名字(九条・近衛・鷹司等)を、武士だった人は領地(名田)の名前(地名)を名字として使うようになります。

公家や武士以外の庶民は以下のような方法で名字をつけたといわれています。

<庶民が名字をつける方法>

1 江戸時代から苗字を許されていたのでその名字を使った

2 江戸時代以前から持っていた(けど名乗れなかった)名字を使った

3 地元の★庄屋、名主、寺の住職等に名字をつけてもらった

4 自分で新しく名字を考えて届出た

名字のパターン(代表的なもの)

名字の付け方は自由でしたが、必ず何かの縁がある名字をつける場合がほとんどだったといわれています。

1 江戸時代から苗字を許されていたのでその名字を使った

2 江戸時代以前から持っていた(けど名乗れなかった)名字を使った

3 地元の★庄屋、名主、寺の住職等に名字をつけてもらった

4 自分で新しく名字を考えて届出た

名字のパターン(代表的なもの)

名字の付け方は自由でしたが、必ず何かの縁がある名字をつける場合がほとんどだったといわれています。

★地名を由来とするものが最も多く、全体の★8割程度を占めるそうです。

地名を由来とする名字が多い理由は、上で解説した「名字のはじまり」を思い出していただければ納得できると思います。ここでは、代表的な5つのパターンを紹介します。

名字の由来 名字の例

1.地名が由来のもの ⇒渡辺、横山、佐々木、長谷川等

2.地形・風景が由来のもの ⇒山口、小谷、中島、田代等

3.方位・位置関係が由来のもの ⇒北、東、上村、西村等

4.職業が由来のもの ⇒服部、加賀谷、犬養、鍛冶等

5.藤原家が由来のもの ⇒佐藤、伊藤、遠藤、安藤等

1.地名が由来のもの ⇒渡辺、横山、佐々木、長谷川等

2.地形・風景が由来のもの ⇒山口、小谷、中島、田代等

3.方位・位置関係が由来のもの ⇒北、東、上村、西村等

4.職業が由来のもの ⇒服部、加賀谷、犬養、鍛冶等

5.藤原家が由来のもの ⇒佐藤、伊藤、遠藤、安藤等

名字の種類が増えた理由

名字のパターンは上のようなものですが、他に独特の付け方をした名字も存在します。

名字のパターンは上のようなものですが、他に独特の付け方をした名字も存在します。

日本は名字の種類が多い国として有名ですが、日本の名字は元々「家」を表すものだったため、分家だった場合は本家の名字から漢字を変えたり、読み方を変えたりと★「家」ごとに個性を持たせる傾向があった結果、名字の種類が増えたといわれているのです。

このように、日本の名字の付け方はとても奥深く、まだ由来が解明されていない名字も多くあると言われていて、学術的な研究対象にもなっています。

このように、日本の名字の付け方はとても奥深く、まだ由来が解明されていない名字も多くあると言われていて、学術的な研究対象にもなっています。

研究者から多くの書籍・辞典が出版されていますので、興味がある方は書籍も読んで勉強してみても面白いと思います。

婚姻による名字の変更(夫婦同氏の原則)

全ての国民が名字を使うことを★義務付けられた当時は、夫婦別姓でした。

全ての国民が名字を使うことを★義務付けられた当時は、夫婦別姓でした。

その後、政府によって様々な検討がなされ、★1898年の明治民法によって夫婦同氏の原則が定められ、夫婦は必ず同じ名字を名乗ることとされました。

現在では、この夫婦同氏の原則が時代の変化に合わなくなってきていると議論されています。

現在では、この夫婦同氏の原則が時代の変化に合わなくなってきていると議論されています。

★➊同じ名字でないと同じ戸籍に入れない同氏同戸籍の原則があり、さらに➋名字が簡単に変更できない決まりになっているのが問題だといわれているのです。

☞「名字を変える方法」の解説記事自分の名字を変える方法。手続に必要な要件を詳細解説!

☞「名字を変える方法」の解説記事自分の名字を変える方法。手続に必要な要件を詳細解説!

9 戦後から現在の名字へ

※行き交う人々

第二次世界大戦が終わり、日本は敗戦しました。

※行き交う人々

第二次世界大戦が終わり、日本は敗戦しました。

その後の★GHQの占領政策の中で、元々武士の家父長制が元になっていた「家」を単位とする戸籍制度が見直され、「夫婦・親子」の★家族単位で戸籍が編成されるようになりました。

現在でも★同氏同戸籍の原則は維持されているため、家族は同じ名字を名乗っています。

選択的夫婦別姓制度も議論されているため、そのうち夫婦でも違う名字を名乗る日がいつか来るかもしれません。

さらに近年では、外国籍を持った方が日本に帰化して、外国由来のユニークな名字をつけたり、カタカナの名字をつける例も出てきています。

さらに近年では、外国籍を持った方が日本に帰化して、外国由来のユニークな名字をつけたり、カタカナの名字をつける例も出てきています。

時代に合わせて名字もグローバル化が始まっているといえます。

名字の記念日

「平民苗字許可令」、「苗字必称義務令」と、名字に関する布告が2回出されたため、名字に関する★記念日も2つ存在しています。

「平民苗字許可令」、「苗字必称義務令」と、名字に関する布告が2回出されたため、名字に関する★記念日も2つ存在しています。

9月19日は苗字の日、2月13日が苗字制定記念日です。

今では名字は当たり前のものになっているため、名字が名乗れない状況は想像しづらいものになっていますが、日本人として歴史自体は知っておきたいものですね。

まとめ

いかがだったでしょうか。

いかがだったでしょうか。

古代の「氏(うじ)」「姓(かばね)」から現代に通じる「名字(みょうじ)」まで、名字の由来を振り返ってみました。

氏と姓から数えると、相当な由来や歴史があったことがご理解いただけたと思います。これを機に、家系図作りを通して自分の名字の成り立ちや、ルーツも調べてみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

青柳(あおやぎ)家樹株式会社 先祖調査部

小さい頃から歴史好きで、大学でも日本史を専攻。

青柳(あおやぎ)家樹株式会社 先祖調査部

小さい頃から歴史好きで、大学でも日本史を専攻。

学芸員資格も取得。学生時代に自家の墓石に刻まれている文字(戒名)に興味を持ち、先祖調査を始めた。

戸籍の取得から菩提寺・神社・郷土誌など、20年間かけ独学で研究を続け、ついに鎌倉時代の名字の始祖まで辿り着いた。

その豊富な知識・経験を買われ家樹株式会社に参画した後は、★先祖調査のエキスパートとして活躍。

過去帳(戒名)・戸籍(俗名)・系譜のそれぞれの人物情報を照合して系図を組み上げる技術は社内でもトップクラス。

(出展; 物凄く分かりやすい! これなら子供でも理解出来そうです。ありがとうございました<()> /名字の歴史と由来。自分の名字はいつから始まったのか?家樹⇒https://ka-ju.co.jp › column › myoji)

(出展; 物凄く分かりやすい! これなら子供でも理解出来そうです。ありがとうございました<()> /名字の歴史と由来。自分の名字はいつから始まったのか?家樹⇒https://ka-ju.co.jp › column › myoji)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー M2:【日本人の苗字 多い順 少ない順 】

【】全国名字ランキング(1位〜400位)【】 ※概ね5万人以上

順位 名字 人数

1位 佐藤 およそ1,813,000人

2位 鈴木 およそ1,757,000人

3位 高橋 およそ1,372,000人

4位 田中 およそ1,302,000人

5位 伊藤 およそ1,045,000人

6位 渡辺 およそ1,035,000人

7位 山本 およそ1,021,000人

8位 中村 およそ1,018,000人

9位 小林 およそ1,003,000人

順位 名字 人数

1位 佐藤 およそ1,813,000人

2位 鈴木 およそ1,757,000人

3位 高橋 およそ1,372,000人

4位 田中 およそ1,302,000人

5位 伊藤 およそ1,045,000人

6位 渡辺 およそ1,035,000人

7位 山本 およそ1,021,000人

8位 中村 およそ1,018,000人

9位 小林 およそ1,003,000人

10位 加藤 およそ867,000人

11位 吉田 およそ807,000人

12位 山田 およそ793,000人

13位 佐々木 およそ650,000人

14位 山口 およそ627,000人

15位 松本 およそ611,000人

16位 井上 およそ599,000人

17位 木村 およそ560,000人

18位 林 およそ532,000人

19位 斎藤 およそ528,000人

20位 清水 およそ520,000人

11位 吉田 およそ807,000人

12位 山田 およそ793,000人

13位 佐々木 およそ650,000人

14位 山口 およそ627,000人

15位 松本 およそ611,000人

16位 井上 およそ599,000人

17位 木村 およそ560,000人

18位 林 およそ532,000人

19位 斎藤 およそ528,000人

20位 清水 およそ520,000人

21位 山崎 およそ470,000人

22位 森 およそ453,000人

23位 池田 およそ438,000人

24位 橋本 およそ436,000人

25位 阿部 およそ428,000人

26位 石川 およそ417,000人

27位 山下 およそ407,000人

28位 中島 およそ391,000人

29位 石井 およそ390,000人

30位 小川 およそ387,000人

31位 前田 およそ370,000人

32位 岡田 およそ369,000人

33位 長谷川 およそ368,000人

34位 藤田 およそ363,000人

35位 後藤 およそ361,000人

36位 近藤 およそ360,000人

37位 村上 およそ344,000人

38位 遠藤 およそ324,000人

39位 青木 およそ321,000人

40位 坂本 およそ316,000人

41位 斉藤 およそ314,000人

42位 福田 およそ304,000人

43位 太田 およそ301,000人

44位 西村 およそ299,000人

45位 藤井 およそ299,000人

46位 金子 およそ290,000人

47位 岡本 およそ288,000人

48位 藤原 およそ286,000人

49位 中野 およそ286,000人

50位 三浦 およそ285,000人

51位 原田 およそ283,000人

52位 中川 およそ282,000人

53位 松田 およそ280,000人

54位 竹内 およそ279,000人

55位 小野 およそ271,000人

56位 田村 およそ271,000人

57位 中山 およそ262,000人

58位 和田 およそ259,000人

59位 石田 およそ258,000人

60位 森田 およそ254,000人

61位 上田 およそ240,000人

62位 原 およそ239,000人

63位 内田 およそ239,000人

64位 柴田 およそ236,000人

65位 酒井 およそ233,000人

66位 宮崎 およそ231,000人

67位 横山 およそ230,000人

68位 高木 およそ227,000人

69位 安藤 およそ225,000人

70位 宮本 およそ222,000人

71位 大野 およそ216,000人

72位 小島 およそ212,000人

73位 谷口 およそ208,000人

74位 今井 およそ207,000人

75位 工藤 およそ205,000人

76位 高田 およそ204,000人

77位 増田 およそ204,000人

78位 丸山 およそ203,000人

79位 杉山 およそ201,000人

80位 村田 およそ200,000人

81位 新井 およそ200,000人

82位 大塚 およそ200,000人

83位 小山 およそ199,000人

84位 平野 およそ198,000人

85位 藤本 およそ196,000人

86位 野口 およそ194,000人

87位 河野 およそ194,000人

88位 上野 およそ194,000人

89位 武田 およそ193,000人

90位 松井 およそ189,000人

91位 岩崎 およそ186,000人

92位 千葉 およそ186,000人

93位 菅原 およそ185,000人

94位 木下 およそ182,000人

95位 久保 およそ182,000人

96位 佐野 およそ180,000人

97位 野村 およそ180,000人

98位 松尾 およそ178,000人

99位 市川 およそ177,000人

100位 菊地 およそ176,000人

101位 杉本 およそ176,000人

102位 島田 およそ171,000人

103位 古川 およそ171,000人

104位 大西 およそ170,000人

105位 水野 およそ170,000人

106位 桜井 およそ169,000人

107位 高野 およそ167,000人

108位 吉川 およそ166,000人

109位 渡部 およそ165,000人

110位 山内 およそ159,000人

111位 飯田 およそ158,000人

112位 西田 およそ158,000人

113位 西川 およそ156,000人

114位 菊池 およそ156,000人

115位 小松 およそ154,000人

116位 北村 およそ154,000人

117位 安田 およそ153,000人

118位 五十嵐 およそ151,000人

119位 川口 およそ151,000人

120位 関 およそ150,000人

121位 平田 およそ150,000人

122位 中田 およそ148,000人

123位 久保田 およそ148,000人

124位 服部 およそ147,000人

125位 岩田 およそ146,000人

126位 東 およそ146,000人

127位 土屋 およそ146,000人

128位 福島 およそ145,000人

129位 川崎 およそ145,000人

130位 本田 およそ144,000人

131位 辻 およそ144,000人

132位 樋口 およそ143,000人

133位 秋山 およそ143,000人

134位 永井 およそ142,000人

135位 田口 およそ142,000人

136位 山中 およそ142,000人

137位 中西 およそ140,000人

138位 吉村 およそ140,000人

139位 川上 およそ140,000人

140位 石原 およそ138,000人

141位 大橋 およそ138,000人

142位 松岡 およそ137,000人

143位 馬場 およそ137,000人

144位 浜田 およそ136,000人

145位 森本 およそ134,000人

146位 星野 およそ134,000人

147位 浅野 およそ134,000人

148位 矢野 およそ134,000人

149位 大久保 およそ133,000人

150位 松下 およそ133,000人

151位 小池 およそ133,000人

152位 吉岡 およそ132,000人

153位 野田 およそ131,000人

154位 荒木 およそ128,000人

155位 内藤 およそ128,000人

156位 大谷 およそ128,000人

157位 松浦 およそ127,000人

158位 熊谷 およそ127,000人

159位 黒田 およそ124,000人

160位 尾崎 およそ123,000人

161位 永田 およそ122,000人

162位 望月 およそ122,000人

163位 荒井 およそ121,000人

164位 田辺 およそ121,000人

165位 川村 およそ121,000人

166位 松村 およそ121,000人

167位 堀 およそ121,000人

168位 早川 およそ121,000人

169位 栗原 およそ120,000人

170位 大島 およそ120,000人

171位 平井 およそ120,000人

172位 西山 およそ119,000人

173位 菅野 およそ119,000人

174位 広瀬 およそ119,000人

175位 石橋 およそ115,000人

176位 横田 およそ115,000人

177位 萩原 およそ114,000人

178位 岩本 およそ114,000人

179位 関口 およそ113,000人

180位 片山 およそ113,000人

181位 宮田 およそ112,000人

182位 大石 およそ110,000人

183位 吉野 およそ109,000人

184位 高山 およそ109,000人

185位 須藤 およそ109,000人

186位 本間 およそ109,000人

187位 岡崎 およそ108,000人

188位 小田 およそ107,000人

189位 伊東 およそ107,000人

190位 上原 およそ107,000人

191位 鎌田 およそ106,000人

192位 篠原 およそ106,000人

193位 小西 およそ105,000人

194位 古賀 およそ104,000人

195位 松原 およそ104,000人

196位 福井 およそ104,000人

197位 小泉 およそ104,000人

198位 大森 およそ103,000人

199位 奥村 およそ103,000人

200位 南 およそ102,000人

201位 成田 およそ102,000人

202位 内山 およそ102,000人

203位 川島 およそ102,000人

204位 沢田 およそ101,000人

205位 桑原 およそ101,000人

206位 杉浦 およそ101,000人

207位 三宅 およそ101,000人

208位 片岡 およそ101,000人

209位 富田 およそ101,000人

210位 岡 およそ99,900人

211位 八木 およそ99,700人

212位 小沢 およそ99,700人

213位 奥田 およそ99,600人

214位 関根 およそ98,900人

215位 松永 およそ98,700人

216位 北川 およそ98,700人

217位 河合 およそ98,200人

218位 平山 およそ98,100人

219位 牧野 およそ97,700人

220位 白石 およそ96,900人

221位 今村 およそ95,500人

222位 寺田 およそ95,400人

223位 青山 およそ95,000人

224位 小倉 およそ93,800人

225位 中尾 およそ93,700人

226位 渋谷 およそ93,300人

227位 上村 およそ92,600人

228位 大山 およそ92,300人

229位 小野寺 およそ92,200人

230位 足立 およそ91,900人

231位 岡村 およそ91,700人

232位 天野 およそ91,600人

233位 坂口 およそ91,600人

234位 多田 およそ90,800人

235位 佐久間 およそ90,500人

236位 根本 およそ90,300人

237位 豊田 およそ89,500人

238位 田島 およそ89,500人

239位 飯塚 およそ89,300人

240位 角田 およそ89,000人

241位 村山 およそ88,800人

242位 武藤 およそ88,300人

243位 白井 およそ88,200人

244位 西 およそ87,800人

245位 榎本 およそ87,700人

246位 宮下 およそ87,400人

247位 塚本 およそ87,400人

248位 竹田 およそ87,400人

249位 神谷 およそ87,100人

250位 坂田 およそ86,800人

251位 水谷 およそ86,400人

252位 児玉 およそ86,200人

253位 坂井 およそ86,000人

254位 齋藤 およそ85,300人

255位 浅井 およそ84,200人

256位 岡部 およそ83,900人

257位 小原 およそ83,800人

258位 神田 およそ83,300人

259位 森下 およそ83,300人

260位 中井 およそ83,100人

261位 植田 およそ83,100人

262位 小笠原 およそ83,000人

263位 河村 およそ82,100人

264位 稲垣 およそ82,100人

265位 宮川 およそ82,100人

266位 前川 およそ81,500人

267位 大川 およそ81,200人

268位 飯島 およそ80,000人

269位 松崎 およそ80,000人

270位 長田 およそ79,900人

271位 若林 およそ79,800人

272位 谷 およそ78,500人

273位 大沢 およそ78,400人

274位 石塚 およそ78,300人

275位 安部 およそ77,500人

276位 堀内 およそ77,100人

277位 田代 およそ76,600人

278位 及川 およそ76,500人

279位 中嶋 およそ76,200人

280位 江口 およそ76,100人

281位 中谷 およそ75,400人

282位 山根 およそ75,300人

283位 岸本 およそ75,000人

284位 荒川 およそ74,900人

285位 本多 およそ74,900人

286位 西尾 およそ74,500人

287位 森山 およそ74,100人

288位 岡野 およそ74,000人

289位 金井 およそ73,900人

290位 細川 およそ73,400人

291位 今野 およそ73,200人

292位 稲葉 およそ73,000人

293位 戸田 およそ73,000人

294位 津田 およそ72,800人

295位 安達 およそ72,700人

296位 落合 およそ72,600人

297位 森川 およそ72,500人

298位 土井 およそ72,200人

299位 村松 およそ72,200人

300位 町田 およそ71,900人

301位 星 およそ71,800人

302位 三上 およそ70,800人

303位 畠山 およそ70,600人

304位 岩井 およそ70,500人

305位 堤 およそ69,900人

306位 長尾 およそ69,800人

307位 中原 およそ69,700人

308位 野崎 およそ68,600人

309位 中沢 およそ67,900人

310位 金田 およそ67,800人

311位 米田 およそ67,400人

312位 杉田 およそ67,300人

313位 松山 およそ67,200人

314位 堀田 およそ67,100人

315位 西野 およそ66,700人

316位 三好 およそ66,400人

317位 山岸 およそ66,400人

318位 佐伯 およそ66,100人

319位 黒川 およそ65,200人

320位 西岡 およそ64,800人

321位 大竹 およそ64,300人

322位 泉 およそ64,200人

323位 甲斐 およそ63,800人

324位 大木 およそ63,800人

325位 笠原 およそ63,600人

326位 堀江 およそ63,300人

327位 岸 およそ63,300人

328位 川田 およそ63,000人

329位 徳永 およそ63,000人

330位 須田 およそ62,900人

331位 山川 およそ62,700人

332位 黒木 およそ62,600人

333位 榊原 およそ62,300人

334位 古田 およそ62,200人

335位 梅田 およそ62,100人

336位 三木 およそ61,800人

337位 野中 およそ61,800人

338位 新田 およそ61,800人

339位 大城 およそ61,600人

340位 金城 およそ61,300人

341位 村井 およそ60,800人

342位 奥山 およそ60,300人

343位 土田 およそ60,000人

344位 滝沢 およそ59,800人

345位 大村 およそ59,700人

346位 川端 およそ59,000人

347位 井口 およそ58,700人

348位 梶原 およそ58,200人

349位 宮城 およそ57,900人

350位 大場 およそ57,900人

351位 比嘉 およそ57,300人

352位 長島 およそ56,900人

353位 吉原 およそ56,600人

354位 宮内 およそ56,400人

355位 金沢 およそ56,000人

356位 安井 およそ56,000人

357位 庄司 およそ55,400人

358位 大内 およそ55,300人

359位 茂木 およそ55,200人

360位 荻野 およそ55,000人

361位 松島 およそ54,600人

362位 日高 およそ54,600人

363位 下田 およそ54,600人

364位 向井 およそ54,500人

365位 塚田 およそ54,500人

366位 石黒 およそ54,400人

367位 奥野 およそ54,200人

368位 西本 およそ54,100人

369位 広田 およそ54,000人

370位 竹中 およそ54,000人

371位 嶋田 およそ54,000人

372位 栗田 およそ53,700人

373位 福本 およそ53,600人

374位 藤川 およそ53,600人

375位 北野 およそ53,400人

376位 藤野 およそ53,300人

377位 宇野 およそ53,200人

378位 川原 およそ53,000人

379位 丹羽 およそ53,000人

380位 谷川 およそ52,900人

381位 小谷 およそ52,800人

382位 青柳 およそ52,600人

383位 吉本 およそ52,400人

384位 竹下 およそ52,300人

385位 竹本 およそ52,300人

386位 藤岡 およそ52,300人

387位 古谷 およそ52,300人

388位 緒方 およそ52,200人

389位 平川 およそ51,800人

390位 亀井 およそ51,700人

391位 藤村 およそ51,700人

392位 高島 およそ51,600人

393位 三輪 およそ51,600人

394位 篠崎 およそ51,200人

395位 藤沢 およそ50,900人

396位 窪田 およそ50,700人

397位 宮原 およそ50,600人

398位 根岸 およそ50,400人

399位 高井 およそ50,100人

400位 下村 およそ49,800人

401位 高瀬 およそ49,800人

ー

【】少人数の名字 【】 ※ごく一部です

名字 全国順位 全国人数 読み、多い都道府県など

名字 全国順位 全国人数 読み、多い都道府県など

---------------------------------------------------------------------

錦織 1,574位 約10,000人 ニシコオリ等多数 滋賀由来 島根・千葉・東京

伊集院 4,142位 約2800人 鹿児島日置発祥 ※イスノキ由来(樹木)

金田一 6,699位 約1300人 岩手二戸発祥 南部藩 北海道・青森・秋田

大豆生田 7,943位 約1000人 オオマメウダ等多数 栃木下野発祥

太 12,445位 約500人 フトリ/タイ/フト 鹿児島徳之島 ※太安麻呂

一 14,906位 約370人 ニノマエ等多数 熊本・福岡・新潟

七五三掛 16,052位 約330人 シメカケ/-ガケ/シメイ 山形 ※立入禁止地語源

石破 16,272位 約320人 鳥取八頭発祥(中臣鎌足

今朝丸 22,930位 約170人 福岡・大分北部発祥 広島

武士垣外 47,312位 約40人 ブジガイト 三重伊勢発祥 中部

内浪 70,799位 約10人

香畑 71,213位 約10人

滝阪 71,843位 約10人

滝阪 71,843位 約10人

元浄 72,021位 約10人

梵 73,165位 約10人 広島西部安芸仏教寺院発祥

本片山 73,284位 約10人 モトカタヤマ/ホンー 広島

焼中 73,290位 約10人 ヤキナカ/ヤケー 広島

甲越 73,362位 約10人

伊興木 73,742位 約10人

菊渕 73,769位 約10人

伴辺 74,565位 約10人

塩杉 75,071位 約10名 熊本 塩氏、諏訪神道。潮流激しい海浜由来

己谷 76、823位 約10人 ミタニ/ミヤ 埼玉・広島

寺広 78,298位 約10人

森多 80,206位 約10人 広島

小右衛門 80625位 約10人 コウエモン/コエモン 東京

護國 84,797位 約10人

平頼 84,850位 約10人

有浜 85,639位 約10人

有浜 85,639位 約10人

丘澤 85,803位 約10人 オカザワ 河内・大阪 諏訪神道由来

菊薗 85,954位 約10人

壷野 86,469位 約10人

愛植 87,055位 約10人 アイウエ 沖縄

幸畠 87,882位 約10人

九綱 88,419位 約10人 クツナ/-ヅ‐ 愛知

佐當 89,104位 約10人

千言 89,849位 約10人 センゴン 滋賀

千言 89,849位 約10人 センゴン 滋賀

濱副 90,263位 約10人

二丁田 91,419位 約10人 ニチョウダ 広島

奉新 91,539位 約10人

印旛 92,186位 約10人 静岡

陸原 92,985位 約10人 クガハラ/リクー 石川(加賀藩)・北海道

前月 93,240位 約10人 北海道

已上 93,249位 約10人 ミカミ/ミガミ 北海道

已上 93,249位 約10人 ミカミ/ミガミ 北海道

門埼 93,268位 約10人

音峯 93,345位 約10人 石川

貸毛 93,363位 約10人

遠衛 93,559位 約10人 トノエ 石川

比古咲 93,608位 約10人

樂満 93,694位 約10人 ラクマン/-ミツ 石川

惠内 93,960位 約10人

惠内 93,960位 約10人

早灘 94,045位 約10人 香川

福由 94,057位 約10人

寶珍 95,084位 約10人 ホウチン 福井

高朝 95,270位 約10人 新潟

合角地 96,105位 約10人 アイカクチ 岩手

案地 96,235位 約10人 和歌山

絵矢 96,255位 約10人 エヤ 和歌山県

鯉戸 96,309位 約10人

草露 96,565位 約10人

石抜 96,640位 約10人

草露 96,565位 約10人

石抜 96,640位 約10人

さこ田 96,913位 約10人 -ダ 鳥取

洞嶺 96,951位 約10人 トウレイ 鳥取

眞住 96,991位 約10人 マスミ/マズミ 鳥取

日津 97,074位 約10人 ヒツ/ニッツ 青森

秋角 97,095位 約10人 アキズミ/-スミ 山口・広島西部安芸・福岡北部由来

神多羅木 97,167位 約10人 カタラギ/カミタラキ 山口

島市 97,253位 約10人 山口

孚育 97,286位 約10人 ソダテ 山口 ※孚む(ハグクーむ)

能庄 97,361位 約10人

辨納 97,526位 約10人 ベンノウ 山形

片廻 97,658位 約10人

⻆倉 調査中 約10人

(出展; /同下)

片廻 97,658位 約10人

⻆倉 調査中 約10人

(出展; /同下)

ーーーーーーーーーー M3:【】🔴消失、、泣

(出展; 右は名前を入れるとその苗字の数、由来などデータを見ることができます。 上記M2から上位🔴を調べてみました /名字検索No.1/名字由来net|日本人の苗字・姓氏99%を掲載!! 名字由来net ⇒https://myoji-yurai.net)

ーーーーーーーーーー M4:【】(出展; /)

《参考動画のURL;/ Youtube👉》《参考動画のURL;/ Youtube👉》

ーー

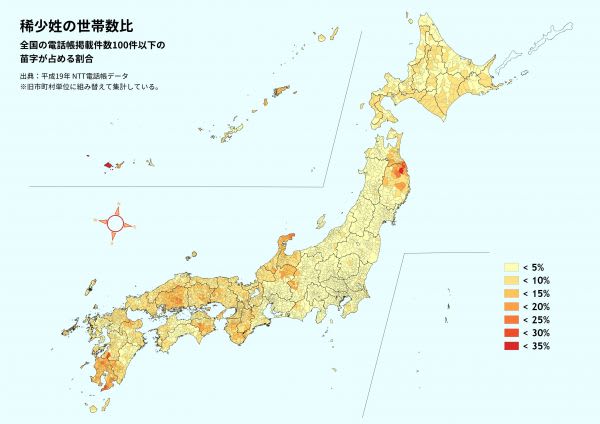

《参考URL;/ 「佐藤」は東北、「鈴木」は静岡・愛知… 名字の〝偏り〟をマップ化👉 https://withnews.jp/article/f0240704001qq000000000000000W00j10701qq000027051A》

ーーー 初版2025023/ 昨日の東京都心大手町最低気温4.1最高気温13.4℃ 全国夏日0地点

全国冬日468真冬日76地点(21火;冬日前日比+51真冬日+76)

1h 日最大降水量㎜ 1北海道渡島知内10.5 ほか

24h 日最大降水量㎜ 1北海道渡島函館川汲41.5 2東京小笠原父島38.5 3北海道渡島知内34.5 4北海道渡島松前千軒27.5 5東京小笠原母島20.0

全国積雪ランキング㎝ 1青森酸ヶ湯367 2山形肘折196 3新潟津南169 4新潟守門168 5山形大井沢166 6青森大谷149 7道北朱鞠内146 8道央倶知安128 9福島桧枝岐127 10道北音威子府126

その他本州以南積雪20傑 13群馬藤原・岐阜白川121 15福島只見116 16新潟湯沢115 18新潟関山110 19新潟十日町109 20鳥取大山・山形小国107

東京は今日も暖かめの一日、、

ー時節項追記前日深夜未明迄 ※22水の内容が中心 原稿消失、、 時節項追記同日朝、 ① ▷寒暖差注意 3月並気温 24金迄 【①天災・大雪関連】▷ ➊ ▶ロス火事 2週間 いまだ鎮火せず 19:50 ② ▷知事 パワハラ巡る報道 百条委否定 23:01 ▷自衛隊 処分発表時に性的指向 配慮 19:26 ▷参院選 維新が野党予備選案 発表 18:09 ▷石破首相 予算案修正可能性 否定せず 8:13木 ➋ ▶マスク氏の省 政府機関に 狙いは 14:46 ▶米がWHO脱退 意向 世界への影響15:49 > 中国資本下になるとお得意の情報操作が懸念かと ▶就任2日目 ト氏流「取引」 次々 17:36 ▶ト氏 露に高関税や制裁 警告 6:43木 ③ ▷◮春節で都内の宿泊費 高騰 受験生負担 15:16 > こういうのこそ法整備で救ってあげねば ▷若手賃上げ 氷河期世代 不遇 7:21木 ▷アルファードなど 43万台 リコール 16:59 ➌ ▶ミームコイン 盛り上がり 続くか 19:15 ◭▶Netflix有料会員数 初 3億人超 7:15 > 高いから登録していませんが、、(そう毎日視れる訳でも無いし、、) ▶◭SBGなど AI事業に78超円 投資 8:28 ▶AI機能搭載 サムスン 新型スマホ 10:14 > 今時スマホの新発ニュースって?(どんなのだ? ▶米 対中追加関税 日本企業に打撃 20:47 ◭▶フーシ派 日本郵船運航の乗員 解放 8:31木 ◭▶中国検査で処理水 異常なし 中国紙 10:02木 ④ ▷最速は糞シーズン ピーク いつ? 14:16 ▷マイナ 薬剤情報巡り アプリでミス 21:30 > 脆弱な、、呆 ➍▶ ⑤ ▷極めて珍しい 73㎏以下力士 誕生へ 22:01 ▷東京マラソン 来年は3300円 値上げ 22:24 > 何でも値上げ…(笑) ➎ ▶◭欧州シニアツアー 横田真一 出場権獲得試合で優勝 火 ⑥ ▷ネット違法動画に大手 84社 広告 19:57 ▷運転士の過酷勤務 熊本電鉄 実情 17:22 ▷教員との関係に悩み高2自殺 SOS学校側 対応せず ~千葉教育委18:19 ➏ ▶移民ら 仏劇場占拠 公演できず 16:32 【➏航空機墜落関連】▶⑦▷➐▶ ⑧ ▷テキスト通話 Z世代 広がる 10:25 ▷西山三冠敗れる 女性初棋士 ならず 18:22 ➑ ◭▶ウミガメ 体内に1m超プラごみ 警鐘 7:54 ⑨ ▷De・東克樹 不倫の事実認め 謝罪 17:29 ▷清宮幸太郎 左手指負傷か 検査へ 19:10 【⑨契約更改】▷ ➒ ▶◭イチロー氏 米国MLB殿堂入り 意義 16:25 【➒FA/P関連】 ▶◭朗希 MLBでの2年間の経験 価値 9:26木 ⑩ ▷絵本作家、いわむらかずおさん 死去 19:54 ➓▶⑪▷ 【⑪旧J等性被害・/芸能関連N全般】 ▷⇘中居正広 レギュラー6品 すべて消滅 14:52 ▷関テレ社長 中居正広とフジに 怒り 20:03 ▷フジCM 一部企業が偏印交渉 検討 22:00 ▷中居巡る フジの対応 背景と現状 9:26 ▷⇘塩野義 フジ番組内の社名削除 要請 14:35 ▷⇘フジ 系列局にも CM差し止め 波及 7:31木 ▷⇘サントリーHD フジ会見 批判 9:34木

ー

ー (画像・ 1) /佐藤、鈴木…名字の地域別の「偏り」、○○町、○○丁目単位で地図に - withnews(ウィズニュース)

(画像・ 2) /

(画像・ 3) / (画像・ )/ (画像・)/ (画像・)/

ー ※以下は時節項画像👇

👉(画像・ ) /

ー