今週、お盆のお墓まいりがあります。

お寺さんからキリコやお花の準備は昨年と同じで

良いか電話があったのは半月ほど前。

今年も早、お盆だ。

今年はキリコにロウソクをたてようか。

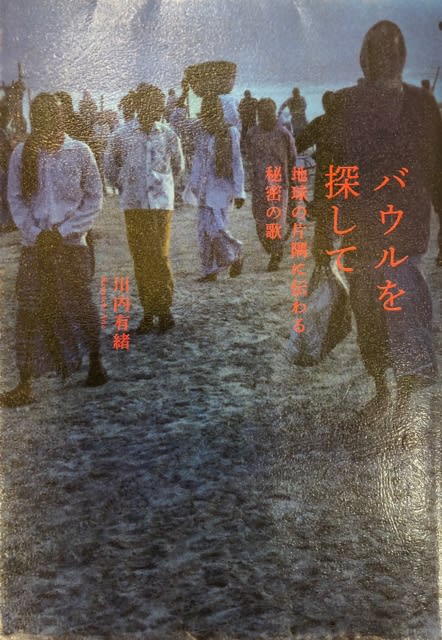

著者は"バウル"を聴きに行こうと思い立ち直ぐに行動に移します。

まず一緒行ってくれるカメラマンと現地通訳を探す。

6次の隔たり説(シックス・ディグリー)というのがあって、この説によると人は6人を介すと世界中の誰とでも間接的に繋がっているらしい。

と、言うことは自分の知人の知人の知人のそのまた知人あたりにダライ・ラマがいたりして、、、

なのでカメラマン、通訳を探すのも今時の方法では無く、友人知人を当たるというアナログ的手法だ^ ^

"バウル"ってなんだ?ということなんですが

バングラデシュにいる放浪の吟遊詩人。

胡弓の様な一絃琴エクタラで演奏しながら歌う。

(エクタラは弦を指で弾いて音を出す)

伝説の男ラロン・フォキル。彼が作った千以上の"バウルの歌"は譜面に残されることなく、脈々と口頭伝承され、今もベンガル地方のどこかで誰かが口ずさむという。

アジア人初のノーベル賞受賞者あのタゴールはラロン・フォキルに会っていて、その詩で曲を作ってるらしい。

そのタゴールはビートルズに影響を与えたのは

ファンならみんな知ってる。

『我が黄金のベンガルよ』バングラデシュ国歌は

バウルの歌の旋律にタゴールの詞を乗せた形になっている。

インド国歌の歌詞もタゴールの作詞。

ユネスコはバウルを「保護すべき貴重な文化」

役人にとっては「アンタャブルな人々」

「たいしたものじゃない」「大感激」「人生変わった」「興味はある」「嫌い」「大好き」と人によりマチマチらしい。

そしてバウルはどこにいるのかわからない。

著者にとってバウルを探す旅は運命的なものだったようです。

宗主国イギリスからの独立の経緯、困ってる人を見過ごせない国民性、男の会話は哲学ばかりだから経済的になかなか豊かにならないとか

バングラ(ベンガル人の)デシュ(国)の入門書として最適でした。