ジョージ・ハリスン『GEORGE HARRISON(邦題:慈愛の輝き)』

『Thirty Three & 1/3』のリリースから2年半後、

『Thirty Three & 1/3』のリリースから2年半後、

ジョージにとって8作目のスタジオ・アルバムとなる、

喜びに満ちた、そして時にひどく見過ごされがちなアルバム『George Harrison』が発表された。

ダーク・ホース移籍後2枚目となる本作は、ジョージがオリヴィア夫人と結婚した後に制作。

二人の愛の純粋な反映となっている。

1978年3月から11月にかけてレコーディングが行われた本作は、1979年2月にリリース。

当時、ジョージにインタビューしたライターのミック・ブラウンが、本作について「並外れて良い」

「『All Things Must Pass』以来の傑作」と評した際、ジョージはこう答えていた

「そうだね、『All Things Must Pass』と同じくらい売れたら嬉しいよ。

このアルバムはかなり好感を持ってもらえるんじゃないかな」。控えめな物言いの達人である……。.

米ビルボード誌は、アルバム『George Harrison』をスポットライト(注目)作品として取り上げ、

「Love Comes To Everyone(邦題:愛はすべての人に)」「Here Comes the Moon」

「Not Guilty」をベスト・ソングだと強調していた。

アルバムのオープニングを飾るのは、真情溢れる「Love Comes To Everyone」で、

この曲のイントロでギターを弾いているのはエリック・クラプトンだ。

スティーヴ・ウィンウッドもモーグ・シンセサイザーで参加。

この曲は主にハワイで書かれ、アルバムの残りの曲と同様に、ジョージがラス・タイトルマンと

共同プロデュースを行っている。

「Not Guilty」は、ビートルズがマハリシ・マヘシュ・ヨーギと共に過ごすためにインドを訪問した後、

1968年に書かれたものだ。 歌詞ではインド滞在後の、ジョンおよびポールとジョージの

関係について触れている。

ビートルズは1968年『White Album』用に「Not Guilty」をレコーディングしたのだが、

数日間取り組んだ後、そのトラックはボツになった。

そのビートルズ・ヴァージョンは『The Beatles Anthology 3』に「Take 102」として収録されている。

「Here Comes The Moon」は、ジョージが書いたビートルズのあの名曲に着想を得たものであるのは

明らかで、同時代の批評家達にも本作のハイライトに挙げられていた。

本アルバムの再発盤には、ジョージの自宅で録音された同曲のアコースティック・デモが収録されており、

楽しげなメロディがさらに強調されている。

「Soft-Hearted Hana」は、ハワイのマウイ島に滞在中、ジョージがマジック・マッシュルームで

サイケデリックな体験をしたことを元に書かれたものだ。

「Blow Away」は本作からのシングルで、メロディー的にはシンプルだが、特にこの上なく

叙情的なジョージのギター・プレイが含まれていることから、時代を経るにつれ人気を高めてきた曲の

一つとなっている。

同シングルは全米チャート16位、全英チャート51位。カナダでは最高位7位を記録した。

アルバムの後半(LPのB面)はフライアー・パークの自宅スタジオで主にレコーディングが行われ、

そのオープニングを飾る「Faster」はジョージのF1レース愛が元になっている。

ジョージはこの曲名を、レーシング・ドライバーのジャッキー・スチュワートの自伝のタイトルから引用。

曲冒頭の効果音は、1978年のイギリス・グランプリで録音されたものだ。

慈善家のジョージは、1978年、スウェーデン人ドライバーのグンナー・ニルソンの死去後、

〈グンナー・ニルソンがん基金〉を支援するため、この曲をシングルとしてリリースした。

穏やかで繊細な「Dark Sweet Lady」もまた、家庭生活がもたらした至福感にインスピレーションを

得た曲で、エミール・リチャーズのマリンバを加えることにより、ハワイアン音楽への敬意を滲ませている。

ラス・タイトルマンによれば、「このアルバムのレコーディングを行ったのは、フライアー・パーク。

ロサンゼルスのグレンデールにあるアミーゴ・スタジオで録音した「Dark Sweet Lady」を除いてね。

この曲は、僕がイギリスに行く前、一番最初にやった曲なんだ。

ジョージは、オリヴィアとハワイで過ごしている間に書いたこの曲を携えて、ロサンゼルスに降り立ったんだよ」

「Your Love Is Forever(邦題:永遠の愛)」と「Soft Touch」は、このアルバムに満足感をもたらす

大きな役割を果たしており、本作が“晩成型”になる後押しをした。

タイトルマンによると、「LAで初めて会った時、ジョージは殆どの曲をカセット・テープに入れて持っていて、

その多くがハワイで書かれたものだった。

そこにはギター・パートのみの「Your Love Is Forever」も入っていたんだよ。

それはジョージがこれまでに書いた曲の中でも、最高に美しい曲の一つだと思う。

それで彼に「これに歌詞を付けてもらわないと」って言ったんだ。そして彼はその通りにしたんだよ」

本作では、1曲の例外を除き、ジョージが全て一人で作詞作曲を手掛けている。

アルバムを締めくくる「If You Believe」がその例外で、これはジョージが旧友のキーボード奏者ゲイリー・ライトと

共作したものだ。タイトルマン曰く「ゲイリーはこの1曲に取り組むためだけにやって来たんだ。

そしてそれが素晴らしい結果を生んだんだよ」

これまでに言及しているミュージシャンの他、このアルバムには、ドラマーのアンディ・ニューマーク、

ベースにウィリー・ウィークス、パーカッショニストのレイ・クーパー、ハープ奏者のゲイル・ルヴァントが参加。

ラスがまとめ上げたバンドには、キーボード奏者ニール・ラーセンも含まれており、本作に素晴らしい

音の層をもたらしている。

実のところ、パンクの隆盛から80年代に向けての過渡期にあった、この困難な時代に生み出された数多くの作品と

比べても、本作は遥かに優れたものに聴こえる。その理由は非常にシンプルだ。良い曲を素晴らしい曲にするのに

必要な生まれつきの感覚をジョージが持っており、それが本作をこれほど美しいアルバムにしているからである。

- Richard Havers

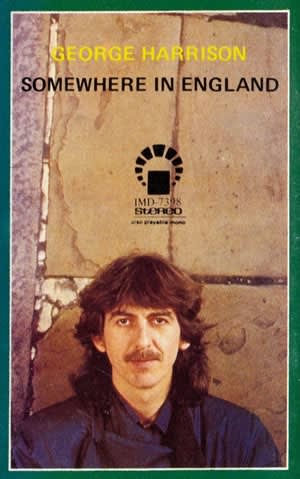

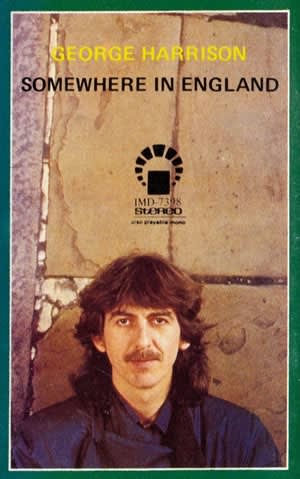

ジョージ・ハリスン『SOMEWHERE IN ENGLAND(邦題:想い果てしなく~母なるイングランド)』

1930年代は“低調なごまかしの10年間”と呼ばれていたが、音楽的な面で言えば、ほぼ間違いなく同じことが、

1980年代に世に出てきた多くの音楽にも当てはまるだろう。

至る所で耳にするシンセサイザーの大挙到来、デジタルの登場と本格的普及、そしてMTV現象全体のおかげで、

道を誤ったミュージシャンは若手からベテランまで少なからずいた。

しかしこの新たな10年間の始まりを迎えた時、ジョージの道を誤らせるものは何一つなかった……

彼は発表間近の新作を既に完成させていたのである。

後に『Somewhere In England』となるアルバムのレコーディングが開始されたのは、1980年3月のこと。

作業はそれから7ヶ月間、のんびりしたペースで、フライアー・パークにある自宅スタジオで続けられた。

ジョージの息子ダーニによると、父ジョージは当時、何かに少し取り憑かれたようになっていたという。

「彼は夜になると庭に出て、深夜までそこにいることがあったんだ」

夫人のオリヴィア・ハリスンは、著書『Living In The Material World』でこう語っている。

「彼はよく外に出て目を細めていました。真夜中には月光と影が見えたからです。

彼にとってはそれが、日中自分を悩ませていた不快なことや不完全なものを目にしないで済む方法であり、

それによって事が終わった後どうなるかを想像することができたのです。

庭にいたため、彼はほぼ毎晩夕食を忘れかけていたものでした。

朝一番から夜の最後まで、そこで過ごすこともありました」

1980年9月、ジョージが新作をワーナーに最初に聴かせた時、あまりにレイドバックしすぎていると彼らは考えた。

新年代を支配していた風潮、つまりポスト・パンク熱に、彼らが捕らわれているのは明らかだった。

持ち込んだアルバムから4曲を外し、幾つかの新しい曲に取り組むことにジョージは同意。

これらが完成したのは1981年2月のことだった。元ビートルズのメンバー達の世界で当時起きていたことを思えば、

これがそもそも完成したこと自体、ある意味驚くべきことである。

ジョン・レノンが殺害されたのは1980年12月のこと。

この恐ろしく辛い事件に促され、ジョージは自身の曲「All That Years Ago」に再び取り掛かった。

彼とリンゴ・スターはこの曲を11月にレコーディングしており、1981年リリース予定のリンゴの

アルバム『Stop And Smell The Roses(邦題:バラの香りを)』に収録することを視野に入れていた。

だがジョージは矢も楯もたまらず、ジョンに捧げる曲として、過去を懐かしむ新たな歌詞を書かねばならない

気持ちに駆られた。

同曲は、ジョージのリード・ヴォーカル、リンゴのドラムス、ポール&リンダ・マッカートニーの

バッキング・ボーカル、そしてレイ・クーパーや、デニー・レイン、アル・クーパー、そして

ハービー・フラワーズといった友人達の参加を仰いで再レコーディング。

1981年6月発売の『Somewhere In England』に先駆け、5月にリリースされた「All Those Years Ago」は

全米チャートで3週間2位の座を維持した。

後にジョージは、レコード会社の要請で、アルバムのオリジナル・ジャケットの変更を余儀なくされた。

元のジャケでは、英国の国土を写した航空写真の上にジョージの顔が重ねられていたが、変更後は、

彼が‘ホランド・パーク・アヴェニュー・スタディ’の前に立っている写真に。

オリジナルのジャケットは、ボックス・セット『Dark Horse Years』に含まれていた2004年の再発盤で

復活している。

本作でジョージが特に気に入っている曲の1つが、皮肉たっぷりのオープニング曲「Blood From A Clone」だ。

トレードマークの暗いユーモアを交え、自身の音楽には明らかに時代にそぐわないものがあるという事実を彼は認めている。

「彼らが言うには/気に入ってはいるが/今の市場では/売れないかもしれないんだとさ」と彼は歌っていた。

「ウンパッパってのを入れないと/フランクザッパみたいなのはお呼びじゃない/それにニュー・ウェイヴはダメだ/

あんなくだらないものはプレイしない/レンガの壁に頭を打ちつけてみなよ/石のように堅い壁に……

音楽に割いてる時間なんてないんだ/彼らが求めてるのはクローンの血」

彼は後にクリーム誌にこう説明している。

「そういうことを彼らに言われていたんだよ、まあ、我々はそれを気に入ってはいるが、あまりシングル向けの曲が

ないなってね。また他の人達には「ちょっと聞いてくれよ、ヒット・シングルの構成要素を解明しようと、

ラジオ局が街で世論調査をしているんだけど、それによるとヒット・シングルというのは、14〜20歳向けの

ラヴ・ソングもしくは失恋ソングなんだそうだ」とも言われた。

それで僕は言ったんだ『ちくしょう、それじゃ僕にどんな勝算があるっていうんだ?』ってね。

それで……僕はちょっとしたフラストレーションの解消に、この曲を書いたんだよ。

『そこに意味など全くない/純粋にカネのことだけさ/あまりにガツガツしていて/驚かされる」

本作の中でも特に傑出している曲に、叙情的で哲学的な、想像力を刺激する

「Writing’s On The Wall(邦題:神のらくがき)」がある。

これはシングル「All Those Years Ago」のB面であった。

またジョージは、ホーギー・カーマイケルが書いた2曲「Baltimore Oriole」と「Hong Kong Blues」をカヴァー。

後者は1960年代にスパンキー&アワー・ギャングもカバーしていた。

両曲共、1940年代に書かれているにも拘らず、まるでハリスンのオリジナル曲のように聴こえる。

「Life Itself」こそ本作のベスト・トラックだと言う人も数多いが、その理由は分かりやすい。

スピリチュアルであると同時に想像力を掻き立てるこの曲には、正に典型的なジョージらしさが溢れているからだ。

『Somewhere In England』は、1981年6月13日付の全英チャートで初登場12位を記録。

翌週もトップ20圏内を維持した。

全米では13週連続チャートインを果たし、最高位11位まで上り詰めている。

1年半後、ジョージは『Gone Troppo』を引っ提げて還ってきた。

その後、彼が自身の名の下に制作するアルバムは、大成功を収めた1987年の『Cloud NIne』まで待つことになる。

- Richard Havers

ジョージ・ハリスン『GONE TROPPO』

ジョージにとって10作目となるスタジオ・アルバムは、1982年5月上旬から8月末にかけてその大部分がレコーディングされた。

それは『Somewhere In England』がリリースされてから1年余りが経った時のことだった。

本作はワーナー・ブラザーズとの契約下で制作された最後のアルバムであり、そのことを念頭に置いて作られた感もあるが、

多くの驚きに満ちた本作の概説としては、それはあまりに単純化が過ぎるというものだ。

『Gone Troppo』は1982年11月にダーク・ホースからリリースされたが、ジョージは本作のプロモーション活動を

全く行わず、彼の心は他のプロジェクトに奪われていた。

この時期、ジョージの音楽業界に対する見解は、恐らく本作のアルバム・タイトルに最も巧く要約されているだろう。

これはオーストラリアの俗語表現で「頭がおかしくなる」という意味であり、元ボンゾ・ドッグ・バンドの

レッグスことラリー・スミスが手掛けた素晴らしいアルバム・ジャケットのアートワークに、その感覚が反映されている。

このアルバムには、ジョージの音楽仲間が多数参加。

英国の頼れるパーカッショニスト、レイ・クーパーは、マリンバやグロッケンシュピール、エレクトリック・ピアノも担当、

ドラムスはヘンリー・スピネッティ、ベースにはハービー・フラワーズ、ビリー・プレストンはオルガン、ピアノ、

キーボード、シンセサイザーおよびバッキング・ヴォーカルを担当、ジム・ケルトナーはドラムスとパーカッション、

マイク・モランはキーボード、ジョー・ブラウンはマンドリンとバッキング・ボーカル、そしてジョーの妻ヴィッキーも

バッキング・ボーカルを担当している。

こういった才能の結集がアルバムに多大な貢献を果たし、フライアー・パークのスタジオで録音された本作は、

珠玉の楽曲を含む精巧な作品に仕上がった。

そういった曲の一つが、アルバムを締めくくる「Circles」だ。

これが書かれたのは1968年、ビートルズがマハリシ・マヘシュ・ヨーギのもとで超越瞑想を学んでいた時のこと。

輪廻転生がテーマとなっており、曲名は人間の存在の周期性を指している。

ジョージは1968年5月に、自宅で「Circles」のデモを録音。

1979年発表の『Gone Troppo』に収録するため最終的にレコーディングする以前にも、

1979年のアルバム『George Harrison』のセッション中に再検討したことがあった。

アメリカでは1983年2月、本アルバムからの第2弾シングル「I Really Love You」のB面として選ばれている。

「Dream Away」もまた、本作の収録曲中、ファンと評論家の両方から特に人気が高い曲で、

ジョージが設立した映画製作会社ハンドメイド・フィルムスが手掛けた1981年公開の

映画『バンデットQ』(原題:Time Bandits)のエンドクレジットで流れていた。

これはテリー・ギリアムがソロとなって成功を収めた初めての映画だった。

この映画で使用された歌はこれのみで、オーケストラによるサウンドトラックが、映画用に書き下ろされている。

ギリアムによれば、この曲の歌詞は、映画製作中のギリアムの行動と、彼が頑としてジョージの曲を

サウンドトラックに使用しなかった時に生じた緊張感について、ジョージが綴ったメモが元になっているとのことだ。

「Wake Up My Love(邦題:愛に気づいて)」は、本アルバムからの第1弾シングルのA面で、

全米シングル・チャート最高位53位「That’s The Way It Goes」はハワイとオーストラリアで書かれたもので、

世の中がカネと地位にばかり夢中になっていることに対するジョージの見解が表されており、

それが不可逆的であることを彼は受け入れるようになっていた。

この曲は、本作の中でも特にジョージが気に入っているものの1つで、評論家の間でも人気が高く、

コンピレーション・アルバム『Best of Dark Horse 1976-1989』にも収録。

2002年11月、ジョージが亡くなってから1年後、ロンドンで開催された『コンサート・フォー・ジョージ』では、

ジョー・ブラウンがこの曲を披露している。本作に収録されているカヴァー曲は1曲。

リロイ・スウェアリンジェンが書き、ヴォーカル・グループのザ・ステレオズが1961年にレコーディングして

全米29位となった「I Really Love You」がそれだ。

発表当時は珍しく成功に至らず、全米アルバム・チャートで108位に終わったものの、本作は年月が経つにつれ、

より正当な評価を受けるようになったアルバムだ。

2004年、 ローリング・ストーン誌はレビューで次のように述べている。

「『Gone Troppo』は、ハリスンの作品中、最も過小評価されたアルバムかもしれない……。

ここでは最も肩の力が抜けた、遊び心たっぷりのハリスンの姿が捉えられている。」

ジョージのアルバムの何作かに言えることだが『Gone Troppor』もまた、年を経るにつれ味わいの深まった作品の一つだ。

これを掘り起こしてかけながら、世界が今とは大変異なる場所だった、30年以上前の時代に思いを馳せようではないか。

ジョージ・ハリスン『CLOUD NINE』

ジョージ・ハリスンが1982年に発表した『Gone Troppo』と、1987年11月の第1週にリリースされた

『Cloud Nine』の間には、5年の間隔が空いていた。

ELOのジェフ・リンが共同プロデュース(彼は収録曲のうち3曲を共作)を行った『Cloud NIne』で、本格的に調子を

取り戻したジョージ。

本作収録の「Got My Mind Set On You」は、全米チャートで1位を獲得(シングルとしては3枚目)、全英でも

最高位2位を記録した。

「Got My Mind Set On You(邦題:セット・オン・ユー)」のことを、ジョージが書いた曲だと思っている人は

多いのではないだろうか。

ジョージはこれを完全に我が物としているが、実際には元々ジェームズ・レイがリリースしていた曲だ。

ルディ・クラークが作詞作曲を手掛けたそのオリジナル・ヴァージョンは、1962年にダイナミック・サウンド・レーベルから

発売された。このシングルはジョージにとって15年ぶりの全米No.1となったが、全英チャートでは惜しくも

トゥ・パウの「China In Your Hand」に阻まれ、2位の座に4週間留まり続けることとなった。

ジョージ版「Got My Mind Set On You」は、彼のソロ11作目『Cloud Nine』の結びの曲で、 アルバム発売の1週間前に

シングルとしてリリースされた。ジョージがアルバムのレコーディングを開始したのは、1987年1月。

ジェフ・リンを始め、ジョージの友人の多くが本作に参加しており、その殆どが、これまでにも彼の作品の何れかに手を貸していた。

エリック・クラプトンは表題曲の他「That’s What It Takes」「Devil’s Radio」

「Wreck Of The Hesperus(邦題:金星の崩壊)」に参加。

エルトン・ジョンは後者2曲と「Cloud Nine」でピアノを演奏している。

元スプーキー・トゥースのメンバーで、ソロ転向後に米国で大きな成功を収めていたゲイリー・ライトは

「Just For Today」と「When We Was Fab」でピアノを担当している他

「That’s What It Takes」をジョージおよびジェフ・リンと共作もしている。

ドラマーでは、リンゴ・スターと、ジョージのもう一人の長年の友人ジム・ケルトナーが参加。

またレイ・クーパーがパーカッションを手伝っている。

本作からシングル・カットされたもう一つの大ヒット曲に「When We Was Fab(邦題:FAB)」があった。

この曲のタイトルをリバプール訛りで口にした場合、その意味するところはたった一つのはず。

さらに言うなら、どんな訛りで口にしようとも、その意味するところはやはりたった一つ、つまりビートルズのことである。

あのマッシュルーム・カットの愛すべき4人組、愛称“ザ・ファブ・フォー”が世界を支配し、彼らは永遠に続くと

誰もが思っていた時代。そんなビートルマニア全盛期が、この曲を聴くと完璧に呼び起こされる。

ジョージはこの曲をジェフ・リンと共作。

2人が、トム・ペティ、ボブ・ディラン、ロイ・オービソンと共にトラヴェリング・ウィルベリーズを結成したのは、

それから間もなくのことだ。

ジョージによれば「…僕が歌詞を完成させるまで、この曲はずっと「Aussie Fab」と呼ばれていた。そういう仮題が

付いていたんだ。この曲で何を言おうとしているのか、歌詞のテーマをどんなものにしようか、自分でも考えついて

いなかったんだよ。だけど間違いなく“ファブ”の歌であることは分かっていた。

これはファブを基にした曲で、同時にオーストラリアのクイーンズランドでやっていた曲だから、そんな名前で呼んでいたんだ。

歌詞を書き進めていくうちに「When We Was Fab」という題になったんだよ。これはライヴでやるのが難しい曲なんだ。

少しずつオーバーダブが行われていたり、チェロやら変わったノイズやらバッキング・ヴォイスやらが色々と入っているからね」

誰であれ『Cloud Ning』がヒット2曲のみとその他の穴埋め曲から成るアルバムだなどとは、一瞬たりとも考えるべきではない。

アルバム全体を通し、曲の質が素晴らしく高いからだ。

特に傑出しているのが、まず『All Things Must Pass』に入っていてもおかしくない「Something Else」

恐らくそれと同じことが言えるのが、美しい「Just For Today」で、ジョージのトレード・マークともなっている

絶妙なスライド・ギター・ソロによって、よりそう実感させられるはずである。

賞賛すべきは、ジェフ・リンのプロダクション・スキルだ。

エレクトリック・ライト・オーケストラ時代、リンがビートルズに触発されていたことは——ちょうどテイク・ザットが

“復活”アルバム『Beautiful World』でELOに触発されていたのと同様に——明らかであった。

それこそ、音楽をこれほどまでに影響力の高いものにしている要因の一つである。

つまり、何世代にも渡るミュージシャン達が、私達の生きるこの世界をより良い場所に感じさせ続けてくれるであろうものを、

いかにして次世代に引き継いでいくかということだ。

『Cloud Nine』は、米国、英国、オーストラリア、カナダ、ノルウェー、スウェーデンでトップ10入りを果たした。

アルバムのジャケットには、ジョージが初めて所有した米国製ギターがあしらわれている。

この1957年製グレッチ6128デュオ・ジェットは、ジョージが1961年にリヴァプールで購入しもので、

彼はそれを“昔なじみの黒グレッチ”と呼んでいた。

そのギターは、ジョージから長年の友人クラウス・フォアマンの手に渡っており、彼はそれを20年間保管、

ロサンゼルスに置かれ、そこで改造されていた。ジョージはそれを返してもらい、元通りに復元。

アルバムとシングルのジャケット写真(ゲレッド・マンコヴィッツ撮影)で使用している。

アルバム再発盤にはボーナス・トラックを追加。

シングル「When We Was Fab」のB面で、ジョージとジェフ・リンが映画『Shanhai Surprise』のために書いた

「Zing Zag」が含まれている。 また、同映画の表題曲「Shanghai Surprise」も収録。

そこにはジョージと共に、ヴィッキー・ブラウンもヴォーカルで参加している。

ヴィッキー・ブラウン(旧姓ヘイズマン)は元々、リヴァプールのグループ、ヴァーノンズ・ガールズのメンバーで、

ビートルズの友人であった。彼女は後に、英国のシンガー兼ギタリスト、ジョー・ブラウンと結婚。

彼もまた、ジョージの親しい(地元の)友達だ。 痛ましいことに、ヴィッキーは1990年、乳がんでこの世を去った。

あなたがしばらく『Cloud Nine』を聴き直していないなら、次に聴いた時はきっと、古い友人と旧交を温めているように

感じられることだろう。

そしてまだ一度もちゃんと聴いたことがなかったとしても、きっと同じように感じられるに違いない。

これはジョージ以外、誰にも作れなかったであろうアルバムだ。

思慮に富んでおり、音楽的に豊かで、ユーモアに溢れ、そしてファブ(素晴らしい)アルバムなのである。

- Richard Havers

ジョージ・ハリスン『Live In Japan』

ジョージ・ハリスンは、ザ・ビートルズ時代、クラブから、村の公民館ホール、ダンスホール、映画館、

そして後にはスタジアムまで、様々な会場で数え切れないほどのライヴを行っていた。

ザ・ビートルズとして最後にステージに立ったのは、1966年8月、サンフランシスコのキャンドルスティック・パークだ。

ご承知のように、1969年1月には、アップル・ビルの屋上でかの有名なルーフトップ・コンサートを敢行。

そしてその年の終わりに、デラニー&ボニー&フレンズのメンバーとして、ジョージ・ハリスンは短期ツアーに乗り出した。

デラニー&ボニー・ツアーは大所帯で行われ、ジョージ・ハリスンは友人のエリック・クラプトンとデイヴ・メイソンの他、

ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンと共演。

エリック・クラプトンは後者3人を引き抜いて、1970年の夏、共にデレク&ザ・ドミノスを結成し、ジョージ・ハリスンの

ソロ・アルバム『All Things Must Pass』のレコーディングにも参加した。

その翌年、ジョージ・ハリスンは『Concert For Bangladesh(コンサート・フォー・バングラデシュ)』を開催し、

1974年には『The Dark Horse Tour(ダークホース・ツアー)』と銘打った北米ツアーを行い、

同名のレーベル設立および同名アルバムの発売を発表。

このツアーは、大部分のファンからは好評を得たものの、批評家達からは不当な評価を受け、その反応に

ジョージ・ハリスンは傷ついた。

その後、ジョージ・ハリスンが次のツアーに出るまでには、17年の歳月を要することになる。

彼がツアー活動を再開したのは、1991年12月に行われた一連の日本公演で、エリック・クラプトン率いるバンドが

同行するジョイント・コンサートの形であった。

この時のツアーから制作されたのが、アルバム『Live In Japan』だ。

本作は、ザ・ビートルズの一員として、そして20年に渡るソロ・アーティストとしてのジョージ・ハリスンの

キャリアを称える、心からの喜びと高揚感に満ちた作品となっている。

コンサートの冒頭を飾ったのは『Revolver』に収録されたジョージ・ハリスン作の3曲のうちの

3曲目「I Want To Tell You」で、本ライヴ盤に収められているパフォーマンスは、このアルバムの素晴らしさを集約。

そのヴォーカル・ハーモニーは、ザ・ビートルズを彷彿とさせながらも、独自の新鮮さを放っており、

ジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンとの間で生まれる音楽的な相互作用は、彼らの友情と同じくらい親密さに溢れている。

バンドの残りのメンバー達も、格別にタイトであった。

全体を下から見事に支えていたのが、ベース担当のネイサン・イーストと、ドラムス担当で

元アヴェレージ・ホワイト・バンドのスティーヴ・フェローンから成るリズム隊だ。

またキーボード担当のグレッグ・フィリンゲインズとチャック・リーヴェルは、例えば「Isn’t It A Pity」で

特に美しい効果を発揮しているように、ジョージ・ハリスンの“特徴的サウンド”に不可欠な重層のサウンドスケープを

生み出すのに、多大な貢献を行っている。

ザ・ビートルズの名曲群に取り組むのは、たとえそれが自ら書いた曲であったとしても、決して容易なことではなかったが、「Something」のオープニング・コードが奏でられる頃には、魔法のような不思議な力が辺りに充満していた。

ジョージ・ハリスンのヴォーカルは真情に溢れており、バンドもまた、ジョージ・ハリスンのソングライティングの

頂点に位置すると捉える向きもいるこの曲を、正にお手本とも言えるような見事な解釈で演奏している。

その他のハイライトには『Abbey Road』に収録されていた「Here Comes The Sun」の繊細なヴァージョンがある。

そしてそれに続く「My Sweet Lord」では、ジョージ・ハリスンの“ヴェーダ聖典の詠唱を盛り込んだ、

ゴスペル的な繰り返し”を忠実に再現。

バック・シンガーのテッサ・ナイルズとケイティ・キッスーンがここで前面に出ており、ジョージ・ハリスン独特の

スライド・ギターで、曲はクライマックスに達する。そしてその全てが、日本の聴衆の熱狂的な反応を引き起こしているのだ。

「While My Guitar Gently Weeps」は、ローリング・ストーン誌が選んだ「史上最高の150曲」にも

ランク・インしているが、この『Live In Japan』におけるヴァージョンは、ジョージ・ハリスンが

手がけたこの名曲の評価を更に高める役割しか果たしていない。

元々はザ・ビートルズの『White Album』用に書かれ、録音されたこの曲。

本作でのヴァージョンにも、オリジナル同様、エリック・クラプトンによる最高のソロのひとつが含まれている。

感情豊かかつ強力で、高く舞い上がるようなそのソロは、ギターの神々の大殿へと聴き手を誘う。

その後、ジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンは、それ以前も以後も数多くの人々がそうしてきたのと同じように、

チャック・ベリーの古典「Roll Over Beethoven」を披露して、ショーを締めくくった。

そこでは、アルバムの残りの曲と同じく、アーメン・コーナーの元フロントマンだったアンディ・フェアウェザー・ロウが、

第3ギターを担当している。

このアルバムがリリースされると、Billboard誌が「ぞくぞくするほど痛快で、心地良く、無視できない作品」と

評した一方、本作は「ジョージ・ハリスンが、ザ・ビートルズ時代に自ら手掛けた最高の楽曲にソロ曲を融合させた

レパートリーを披露している、注目すべき傑出したライヴ・セット」だと主張する評論家もいた。

その意見には、私達も同意だ。

私達の殆どが、その現場に居合わせることはできなかったが、この『Live In Japan』は、グレイテスト・ヒットを

集めたベスト盤の精髄に、ライヴ・パフォーマンスの臨場感と新鮮さを融合させた、素晴らしい高揚感に溢れる

ドキュメンタリー記録作品である。

今聴いても、自分達のやっていることを愛し、互いの音楽を分かち合うことを楽しんでいるこの2人のギターの

ヒーローには、驚嘆させられるばかりだ。- Richard Havers

ジョージ・ハリスン『Brainwashed』

ジョージ・ハリスンが1987年にリリースした『Cloud Nine』と、最後のアルバム『Brainwashed』の間には、

15年もの歳月があった。長く待たされたその時間には、辛い悲しみの影も差している。

というのも、ジョージ・ハリスンにとり12作目にしての最後のアルバムとなった本作は、彼の痛ましい死から

およそ1年後に発表されたからだ。

本作は、音楽的に多彩であり、時には不公平にも見過ごされてしまうことのある、珠玉の楽曲が詰まっている。

このアルバムに向けた最初のレコーディングは1988年にまで遡り、その時録音されたのが『Cloud Nine』の

プロモーション・ビデオ制作中に書かれた「Any Road」であった。

本作からシングルとして正式にリリースされたのは同曲のみで、2003年春の発売時、英国ではマイナーな

ヒットとなったものの、米国ではチャート・インを逃している。

George Harrison-Any Road

「Any road」は、2004年のグラミー賞で<最優秀ポップ・ボーカル・パフォーマンス>部門にノミネートされたが、

ジョージ・ハリスンがもしそれを知ったなら、恐らく皮肉に感じただろう。

本アルバムにも収録されている同シングルのB面は、ジョージ・ハリスンの最高傑作のひとつと言える、

美しいインストゥルメンタル曲「Marwa Blues」だ。

A面曲と同様、これもグラミー賞にノミネートされ、<最優秀ポップ・インストゥルメンタル・パフォーマンス>賞に

当然ながら輝いた。

ジョージ・ハリスンのギター・プレイと独特メロディ・センスが、この曲では鮮やかに要約されている。

本作収録曲の多くと同様「Marwa Blues」では、ジョージ・ハリスンの息子ダーニ・ハリスンがギターを、

そしてジェフ・リンがキーボードとギターを担当(両者共に、本アルバムの共同プロデューサーとして

クレジットされている)。『Brainwashed』には、ドラマーのジム・ケルトナーやパーカッショニストの

レイ・クーパーを始め、旧友の面々も参加しており、表題曲「Brainwashed」でピアノを弾いているのは

ジョン・ロードだ。

だが、本作全体を決定付けている最も重要な雰囲気は、ダーニとジェフとの間の、親密かつ家庭的な関係からこそ

生じたものである。

George Harrison-Brainwashed(The Making of

制作の進行が遅かった理由のひとつは、例えば1990年に2作目が出たトラヴェリング・ウィルベリーズや、

旧友ラヴィ・シャンカールのアルバム『Chants Of India』のプロデュース、そして1995年に放映された

ザ・ビートルズのドキュメンタリー映像作品『Anthology』シリーズの制作など、ジョージ・ハリスンが

他の様々な活動に注力していたからである。

また、ジョージ・ハリスンの健康状態も問題であった。

体調が悪化するにつれ、『Brainwashed』をどのような作品に仕上げたいか、ジョージ・ハリスンは自らの構想や

願望を息子のダーニ・ハリスンと話し合い、共有し合っていた。

アルバム制作の過程全体を通して、ジョージ・ハリスンがそこにいたのと同じように聞こえることが、

その素晴らしい証拠である。

George Harrison=Stuck Inside A Cloud

傑出したトラックには、他に「Rising Sun(邦題:悠久の輝き)」や「Stuck Inside A Cloud(邦題:あの空の彼方へ)」

そしてジョージ・ハリスン版「Run So Far」等がある。この「Run So Far」は元々、旧友エリック・クラプトンが

1989年にリリースしたアルバム『Journeyman』に収録されていた曲だ。

『Brainwashed』でのヴァージョンは、ジョージ・ハリスンとダーニ・ハリスンとジェフ・リンだけで録音した、

完全に新しいトラックとなっている。

「Stuck Inside A Cloud」は、2002年、本作のラジオ向け宣伝用にプロモCDが配布され、Billboard誌の

<アダルト・コンテンポラリー・チャート>でマイナー・ヒットとなった。

「Rocking Chair In Hawaii」は1970年、『All Things Must Pass』の制作中に初めてデモが制作された曲で、

本作に収録されているジョージ・ハリスンのオリジナル曲の中で最も古いものだ。

更に古いもの、つまり『Brainwashed』の中で一番昔からある曲は、1932年に最初に発表された

スタンダード・ナンバー「Between The Devil And The Deep Blue Sea(邦題:絶体絶命)」である。

ジョージ・ハリスンが歌唱とウクレレ演奏を担当しているこのヴァージョンは、1992年にテレビ番組用に録音されたもので、

参加ミュージシャンの中には、ピアノにジュールズ・ホランド、ベースとチューバにハービー・フラワーズ、

ギターに旧友のジョー・ブラウンがおり、ジョージ・ハリスン自身もウクレレ奏者として中々の腕前を披露している。

George Hariison Between The Devil&The Deep Biue Sea

『Brainwashed』がこれほど素敵なアルバムとなっているのは、なぜだろうか?

何よりそれは、レコーディングに表れている親密感ゆえであり、昔ながらのLPのような感覚を帯びているからだ。

つまり本来のLPにあった、序盤、中盤、終盤があるということ。

本作の場合、最後を締めくくるのは、政治問題に対するジョージ・ハリスンの継続的な関心が示されている、

素晴らしい表題曲で『Revolver』の「Taxman」を今に置き換えたような、現代ならではの問題がテーマとなっている。

『Brainwashed』は、2001年11月29日にジョージ・ハリスンがこの世を去った後、

どれほど偉大なソングライター兼ミュージシャンを私たちが失ってしまったかを思い出させてくれるアルバムだ。

今こうして聴いてみると、本作は、悲しみの味わいを湛えながらも、彼がなぜこんなにも愛され尊敬されているのか、

その理由の全てを称える作品となっている。- Richard Havers

『Thirty Three & 1/3』のリリースから2年半後、

『Thirty Three & 1/3』のリリースから2年半後、ジョージにとって8作目のスタジオ・アルバムとなる、

喜びに満ちた、そして時にひどく見過ごされがちなアルバム『George Harrison』が発表された。

ダーク・ホース移籍後2枚目となる本作は、ジョージがオリヴィア夫人と結婚した後に制作。

二人の愛の純粋な反映となっている。

1978年3月から11月にかけてレコーディングが行われた本作は、1979年2月にリリース。

当時、ジョージにインタビューしたライターのミック・ブラウンが、本作について「並外れて良い」

「『All Things Must Pass』以来の傑作」と評した際、ジョージはこう答えていた

「そうだね、『All Things Must Pass』と同じくらい売れたら嬉しいよ。

このアルバムはかなり好感を持ってもらえるんじゃないかな」。控えめな物言いの達人である……。.

米ビルボード誌は、アルバム『George Harrison』をスポットライト(注目)作品として取り上げ、

「Love Comes To Everyone(邦題:愛はすべての人に)」「Here Comes the Moon」

「Not Guilty」をベスト・ソングだと強調していた。

アルバムのオープニングを飾るのは、真情溢れる「Love Comes To Everyone」で、

この曲のイントロでギターを弾いているのはエリック・クラプトンだ。

スティーヴ・ウィンウッドもモーグ・シンセサイザーで参加。

この曲は主にハワイで書かれ、アルバムの残りの曲と同様に、ジョージがラス・タイトルマンと

共同プロデュースを行っている。

「Not Guilty」は、ビートルズがマハリシ・マヘシュ・ヨーギと共に過ごすためにインドを訪問した後、

1968年に書かれたものだ。 歌詞ではインド滞在後の、ジョンおよびポールとジョージの

関係について触れている。

ビートルズは1968年『White Album』用に「Not Guilty」をレコーディングしたのだが、

数日間取り組んだ後、そのトラックはボツになった。

そのビートルズ・ヴァージョンは『The Beatles Anthology 3』に「Take 102」として収録されている。

「Here Comes The Moon」は、ジョージが書いたビートルズのあの名曲に着想を得たものであるのは

明らかで、同時代の批評家達にも本作のハイライトに挙げられていた。

本アルバムの再発盤には、ジョージの自宅で録音された同曲のアコースティック・デモが収録されており、

楽しげなメロディがさらに強調されている。

「Soft-Hearted Hana」は、ハワイのマウイ島に滞在中、ジョージがマジック・マッシュルームで

サイケデリックな体験をしたことを元に書かれたものだ。

「Blow Away」は本作からのシングルで、メロディー的にはシンプルだが、特にこの上なく

叙情的なジョージのギター・プレイが含まれていることから、時代を経るにつれ人気を高めてきた曲の

一つとなっている。

同シングルは全米チャート16位、全英チャート51位。カナダでは最高位7位を記録した。

アルバムの後半(LPのB面)はフライアー・パークの自宅スタジオで主にレコーディングが行われ、

そのオープニングを飾る「Faster」はジョージのF1レース愛が元になっている。

ジョージはこの曲名を、レーシング・ドライバーのジャッキー・スチュワートの自伝のタイトルから引用。

曲冒頭の効果音は、1978年のイギリス・グランプリで録音されたものだ。

慈善家のジョージは、1978年、スウェーデン人ドライバーのグンナー・ニルソンの死去後、

〈グンナー・ニルソンがん基金〉を支援するため、この曲をシングルとしてリリースした。

穏やかで繊細な「Dark Sweet Lady」もまた、家庭生活がもたらした至福感にインスピレーションを

得た曲で、エミール・リチャーズのマリンバを加えることにより、ハワイアン音楽への敬意を滲ませている。

ラス・タイトルマンによれば、「このアルバムのレコーディングを行ったのは、フライアー・パーク。

ロサンゼルスのグレンデールにあるアミーゴ・スタジオで録音した「Dark Sweet Lady」を除いてね。

この曲は、僕がイギリスに行く前、一番最初にやった曲なんだ。

ジョージは、オリヴィアとハワイで過ごしている間に書いたこの曲を携えて、ロサンゼルスに降り立ったんだよ」

「Your Love Is Forever(邦題:永遠の愛)」と「Soft Touch」は、このアルバムに満足感をもたらす

大きな役割を果たしており、本作が“晩成型”になる後押しをした。

タイトルマンによると、「LAで初めて会った時、ジョージは殆どの曲をカセット・テープに入れて持っていて、

その多くがハワイで書かれたものだった。

そこにはギター・パートのみの「Your Love Is Forever」も入っていたんだよ。

それはジョージがこれまでに書いた曲の中でも、最高に美しい曲の一つだと思う。

それで彼に「これに歌詞を付けてもらわないと」って言ったんだ。そして彼はその通りにしたんだよ」

本作では、1曲の例外を除き、ジョージが全て一人で作詞作曲を手掛けている。

アルバムを締めくくる「If You Believe」がその例外で、これはジョージが旧友のキーボード奏者ゲイリー・ライトと

共作したものだ。タイトルマン曰く「ゲイリーはこの1曲に取り組むためだけにやって来たんだ。

そしてそれが素晴らしい結果を生んだんだよ」

これまでに言及しているミュージシャンの他、このアルバムには、ドラマーのアンディ・ニューマーク、

ベースにウィリー・ウィークス、パーカッショニストのレイ・クーパー、ハープ奏者のゲイル・ルヴァントが参加。

ラスがまとめ上げたバンドには、キーボード奏者ニール・ラーセンも含まれており、本作に素晴らしい

音の層をもたらしている。

実のところ、パンクの隆盛から80年代に向けての過渡期にあった、この困難な時代に生み出された数多くの作品と

比べても、本作は遥かに優れたものに聴こえる。その理由は非常にシンプルだ。良い曲を素晴らしい曲にするのに

必要な生まれつきの感覚をジョージが持っており、それが本作をこれほど美しいアルバムにしているからである。

- Richard Havers

ジョージ・ハリスン『SOMEWHERE IN ENGLAND(邦題:想い果てしなく~母なるイングランド)』

1930年代は“低調なごまかしの10年間”と呼ばれていたが、音楽的な面で言えば、ほぼ間違いなく同じことが、

1980年代に世に出てきた多くの音楽にも当てはまるだろう。

至る所で耳にするシンセサイザーの大挙到来、デジタルの登場と本格的普及、そしてMTV現象全体のおかげで、

道を誤ったミュージシャンは若手からベテランまで少なからずいた。

しかしこの新たな10年間の始まりを迎えた時、ジョージの道を誤らせるものは何一つなかった……

彼は発表間近の新作を既に完成させていたのである。

後に『Somewhere In England』となるアルバムのレコーディングが開始されたのは、1980年3月のこと。

作業はそれから7ヶ月間、のんびりしたペースで、フライアー・パークにある自宅スタジオで続けられた。

ジョージの息子ダーニによると、父ジョージは当時、何かに少し取り憑かれたようになっていたという。

「彼は夜になると庭に出て、深夜までそこにいることがあったんだ」

夫人のオリヴィア・ハリスンは、著書『Living In The Material World』でこう語っている。

「彼はよく外に出て目を細めていました。真夜中には月光と影が見えたからです。

彼にとってはそれが、日中自分を悩ませていた不快なことや不完全なものを目にしないで済む方法であり、

それによって事が終わった後どうなるかを想像することができたのです。

庭にいたため、彼はほぼ毎晩夕食を忘れかけていたものでした。

朝一番から夜の最後まで、そこで過ごすこともありました」

1980年9月、ジョージが新作をワーナーに最初に聴かせた時、あまりにレイドバックしすぎていると彼らは考えた。

新年代を支配していた風潮、つまりポスト・パンク熱に、彼らが捕らわれているのは明らかだった。

持ち込んだアルバムから4曲を外し、幾つかの新しい曲に取り組むことにジョージは同意。

これらが完成したのは1981年2月のことだった。元ビートルズのメンバー達の世界で当時起きていたことを思えば、

これがそもそも完成したこと自体、ある意味驚くべきことである。

ジョン・レノンが殺害されたのは1980年12月のこと。

この恐ろしく辛い事件に促され、ジョージは自身の曲「All That Years Ago」に再び取り掛かった。

彼とリンゴ・スターはこの曲を11月にレコーディングしており、1981年リリース予定のリンゴの

アルバム『Stop And Smell The Roses(邦題:バラの香りを)』に収録することを視野に入れていた。

だがジョージは矢も楯もたまらず、ジョンに捧げる曲として、過去を懐かしむ新たな歌詞を書かねばならない

気持ちに駆られた。

同曲は、ジョージのリード・ヴォーカル、リンゴのドラムス、ポール&リンダ・マッカートニーの

バッキング・ボーカル、そしてレイ・クーパーや、デニー・レイン、アル・クーパー、そして

ハービー・フラワーズといった友人達の参加を仰いで再レコーディング。

1981年6月発売の『Somewhere In England』に先駆け、5月にリリースされた「All Those Years Ago」は

全米チャートで3週間2位の座を維持した。

後にジョージは、レコード会社の要請で、アルバムのオリジナル・ジャケットの変更を余儀なくされた。

元のジャケでは、英国の国土を写した航空写真の上にジョージの顔が重ねられていたが、変更後は、

彼が‘ホランド・パーク・アヴェニュー・スタディ’の前に立っている写真に。

オリジナルのジャケットは、ボックス・セット『Dark Horse Years』に含まれていた2004年の再発盤で

復活している。

本作でジョージが特に気に入っている曲の1つが、皮肉たっぷりのオープニング曲「Blood From A Clone」だ。

トレードマークの暗いユーモアを交え、自身の音楽には明らかに時代にそぐわないものがあるという事実を彼は認めている。

「彼らが言うには/気に入ってはいるが/今の市場では/売れないかもしれないんだとさ」と彼は歌っていた。

「ウンパッパってのを入れないと/フランクザッパみたいなのはお呼びじゃない/それにニュー・ウェイヴはダメだ/

あんなくだらないものはプレイしない/レンガの壁に頭を打ちつけてみなよ/石のように堅い壁に……

音楽に割いてる時間なんてないんだ/彼らが求めてるのはクローンの血」

彼は後にクリーム誌にこう説明している。

「そういうことを彼らに言われていたんだよ、まあ、我々はそれを気に入ってはいるが、あまりシングル向けの曲が

ないなってね。また他の人達には「ちょっと聞いてくれよ、ヒット・シングルの構成要素を解明しようと、

ラジオ局が街で世論調査をしているんだけど、それによるとヒット・シングルというのは、14〜20歳向けの

ラヴ・ソングもしくは失恋ソングなんだそうだ」とも言われた。

それで僕は言ったんだ『ちくしょう、それじゃ僕にどんな勝算があるっていうんだ?』ってね。

それで……僕はちょっとしたフラストレーションの解消に、この曲を書いたんだよ。

『そこに意味など全くない/純粋にカネのことだけさ/あまりにガツガツしていて/驚かされる」

本作の中でも特に傑出している曲に、叙情的で哲学的な、想像力を刺激する

「Writing’s On The Wall(邦題:神のらくがき)」がある。

これはシングル「All Those Years Ago」のB面であった。

またジョージは、ホーギー・カーマイケルが書いた2曲「Baltimore Oriole」と「Hong Kong Blues」をカヴァー。

後者は1960年代にスパンキー&アワー・ギャングもカバーしていた。

両曲共、1940年代に書かれているにも拘らず、まるでハリスンのオリジナル曲のように聴こえる。

「Life Itself」こそ本作のベスト・トラックだと言う人も数多いが、その理由は分かりやすい。

スピリチュアルであると同時に想像力を掻き立てるこの曲には、正に典型的なジョージらしさが溢れているからだ。

『Somewhere In England』は、1981年6月13日付の全英チャートで初登場12位を記録。

翌週もトップ20圏内を維持した。

全米では13週連続チャートインを果たし、最高位11位まで上り詰めている。

1年半後、ジョージは『Gone Troppo』を引っ提げて還ってきた。

その後、彼が自身の名の下に制作するアルバムは、大成功を収めた1987年の『Cloud NIne』まで待つことになる。

- Richard Havers

ジョージ・ハリスン『GONE TROPPO』

ジョージにとって10作目となるスタジオ・アルバムは、1982年5月上旬から8月末にかけてその大部分がレコーディングされた。

それは『Somewhere In England』がリリースされてから1年余りが経った時のことだった。

本作はワーナー・ブラザーズとの契約下で制作された最後のアルバムであり、そのことを念頭に置いて作られた感もあるが、

多くの驚きに満ちた本作の概説としては、それはあまりに単純化が過ぎるというものだ。

『Gone Troppo』は1982年11月にダーク・ホースからリリースされたが、ジョージは本作のプロモーション活動を

全く行わず、彼の心は他のプロジェクトに奪われていた。

この時期、ジョージの音楽業界に対する見解は、恐らく本作のアルバム・タイトルに最も巧く要約されているだろう。

これはオーストラリアの俗語表現で「頭がおかしくなる」という意味であり、元ボンゾ・ドッグ・バンドの

レッグスことラリー・スミスが手掛けた素晴らしいアルバム・ジャケットのアートワークに、その感覚が反映されている。

このアルバムには、ジョージの音楽仲間が多数参加。

英国の頼れるパーカッショニスト、レイ・クーパーは、マリンバやグロッケンシュピール、エレクトリック・ピアノも担当、

ドラムスはヘンリー・スピネッティ、ベースにはハービー・フラワーズ、ビリー・プレストンはオルガン、ピアノ、

キーボード、シンセサイザーおよびバッキング・ヴォーカルを担当、ジム・ケルトナーはドラムスとパーカッション、

マイク・モランはキーボード、ジョー・ブラウンはマンドリンとバッキング・ボーカル、そしてジョーの妻ヴィッキーも

バッキング・ボーカルを担当している。

こういった才能の結集がアルバムに多大な貢献を果たし、フライアー・パークのスタジオで録音された本作は、

珠玉の楽曲を含む精巧な作品に仕上がった。

そういった曲の一つが、アルバムを締めくくる「Circles」だ。

これが書かれたのは1968年、ビートルズがマハリシ・マヘシュ・ヨーギのもとで超越瞑想を学んでいた時のこと。

輪廻転生がテーマとなっており、曲名は人間の存在の周期性を指している。

ジョージは1968年5月に、自宅で「Circles」のデモを録音。

1979年発表の『Gone Troppo』に収録するため最終的にレコーディングする以前にも、

1979年のアルバム『George Harrison』のセッション中に再検討したことがあった。

アメリカでは1983年2月、本アルバムからの第2弾シングル「I Really Love You」のB面として選ばれている。

「Dream Away」もまた、本作の収録曲中、ファンと評論家の両方から特に人気が高い曲で、

ジョージが設立した映画製作会社ハンドメイド・フィルムスが手掛けた1981年公開の

映画『バンデットQ』(原題:Time Bandits)のエンドクレジットで流れていた。

これはテリー・ギリアムがソロとなって成功を収めた初めての映画だった。

この映画で使用された歌はこれのみで、オーケストラによるサウンドトラックが、映画用に書き下ろされている。

ギリアムによれば、この曲の歌詞は、映画製作中のギリアムの行動と、彼が頑としてジョージの曲を

サウンドトラックに使用しなかった時に生じた緊張感について、ジョージが綴ったメモが元になっているとのことだ。

「Wake Up My Love(邦題:愛に気づいて)」は、本アルバムからの第1弾シングルのA面で、

全米シングル・チャート最高位53位「That’s The Way It Goes」はハワイとオーストラリアで書かれたもので、

世の中がカネと地位にばかり夢中になっていることに対するジョージの見解が表されており、

それが不可逆的であることを彼は受け入れるようになっていた。

この曲は、本作の中でも特にジョージが気に入っているものの1つで、評論家の間でも人気が高く、

コンピレーション・アルバム『Best of Dark Horse 1976-1989』にも収録。

2002年11月、ジョージが亡くなってから1年後、ロンドンで開催された『コンサート・フォー・ジョージ』では、

ジョー・ブラウンがこの曲を披露している。本作に収録されているカヴァー曲は1曲。

リロイ・スウェアリンジェンが書き、ヴォーカル・グループのザ・ステレオズが1961年にレコーディングして

全米29位となった「I Really Love You」がそれだ。

発表当時は珍しく成功に至らず、全米アルバム・チャートで108位に終わったものの、本作は年月が経つにつれ、

より正当な評価を受けるようになったアルバムだ。

2004年、 ローリング・ストーン誌はレビューで次のように述べている。

「『Gone Troppo』は、ハリスンの作品中、最も過小評価されたアルバムかもしれない……。

ここでは最も肩の力が抜けた、遊び心たっぷりのハリスンの姿が捉えられている。」

ジョージのアルバムの何作かに言えることだが『Gone Troppor』もまた、年を経るにつれ味わいの深まった作品の一つだ。

これを掘り起こしてかけながら、世界が今とは大変異なる場所だった、30年以上前の時代に思いを馳せようではないか。

ジョージ・ハリスン『CLOUD NINE』

ジョージ・ハリスンが1982年に発表した『Gone Troppo』と、1987年11月の第1週にリリースされた

『Cloud Nine』の間には、5年の間隔が空いていた。

ELOのジェフ・リンが共同プロデュース(彼は収録曲のうち3曲を共作)を行った『Cloud NIne』で、本格的に調子を

取り戻したジョージ。

本作収録の「Got My Mind Set On You」は、全米チャートで1位を獲得(シングルとしては3枚目)、全英でも

最高位2位を記録した。

「Got My Mind Set On You(邦題:セット・オン・ユー)」のことを、ジョージが書いた曲だと思っている人は

多いのではないだろうか。

ジョージはこれを完全に我が物としているが、実際には元々ジェームズ・レイがリリースしていた曲だ。

ルディ・クラークが作詞作曲を手掛けたそのオリジナル・ヴァージョンは、1962年にダイナミック・サウンド・レーベルから

発売された。このシングルはジョージにとって15年ぶりの全米No.1となったが、全英チャートでは惜しくも

トゥ・パウの「China In Your Hand」に阻まれ、2位の座に4週間留まり続けることとなった。

ジョージ版「Got My Mind Set On You」は、彼のソロ11作目『Cloud Nine』の結びの曲で、 アルバム発売の1週間前に

シングルとしてリリースされた。ジョージがアルバムのレコーディングを開始したのは、1987年1月。

ジェフ・リンを始め、ジョージの友人の多くが本作に参加しており、その殆どが、これまでにも彼の作品の何れかに手を貸していた。

エリック・クラプトンは表題曲の他「That’s What It Takes」「Devil’s Radio」

「Wreck Of The Hesperus(邦題:金星の崩壊)」に参加。

エルトン・ジョンは後者2曲と「Cloud Nine」でピアノを演奏している。

元スプーキー・トゥースのメンバーで、ソロ転向後に米国で大きな成功を収めていたゲイリー・ライトは

「Just For Today」と「When We Was Fab」でピアノを担当している他

「That’s What It Takes」をジョージおよびジェフ・リンと共作もしている。

ドラマーでは、リンゴ・スターと、ジョージのもう一人の長年の友人ジム・ケルトナーが参加。

またレイ・クーパーがパーカッションを手伝っている。

本作からシングル・カットされたもう一つの大ヒット曲に「When We Was Fab(邦題:FAB)」があった。

この曲のタイトルをリバプール訛りで口にした場合、その意味するところはたった一つのはず。

さらに言うなら、どんな訛りで口にしようとも、その意味するところはやはりたった一つ、つまりビートルズのことである。

あのマッシュルーム・カットの愛すべき4人組、愛称“ザ・ファブ・フォー”が世界を支配し、彼らは永遠に続くと

誰もが思っていた時代。そんなビートルマニア全盛期が、この曲を聴くと完璧に呼び起こされる。

ジョージはこの曲をジェフ・リンと共作。

2人が、トム・ペティ、ボブ・ディラン、ロイ・オービソンと共にトラヴェリング・ウィルベリーズを結成したのは、

それから間もなくのことだ。

ジョージによれば「…僕が歌詞を完成させるまで、この曲はずっと「Aussie Fab」と呼ばれていた。そういう仮題が

付いていたんだ。この曲で何を言おうとしているのか、歌詞のテーマをどんなものにしようか、自分でも考えついて

いなかったんだよ。だけど間違いなく“ファブ”の歌であることは分かっていた。

これはファブを基にした曲で、同時にオーストラリアのクイーンズランドでやっていた曲だから、そんな名前で呼んでいたんだ。

歌詞を書き進めていくうちに「When We Was Fab」という題になったんだよ。これはライヴでやるのが難しい曲なんだ。

少しずつオーバーダブが行われていたり、チェロやら変わったノイズやらバッキング・ヴォイスやらが色々と入っているからね」

誰であれ『Cloud Ning』がヒット2曲のみとその他の穴埋め曲から成るアルバムだなどとは、一瞬たりとも考えるべきではない。

アルバム全体を通し、曲の質が素晴らしく高いからだ。

特に傑出しているのが、まず『All Things Must Pass』に入っていてもおかしくない「Something Else」

恐らくそれと同じことが言えるのが、美しい「Just For Today」で、ジョージのトレード・マークともなっている

絶妙なスライド・ギター・ソロによって、よりそう実感させられるはずである。

賞賛すべきは、ジェフ・リンのプロダクション・スキルだ。

エレクトリック・ライト・オーケストラ時代、リンがビートルズに触発されていたことは——ちょうどテイク・ザットが

“復活”アルバム『Beautiful World』でELOに触発されていたのと同様に——明らかであった。

それこそ、音楽をこれほどまでに影響力の高いものにしている要因の一つである。

つまり、何世代にも渡るミュージシャン達が、私達の生きるこの世界をより良い場所に感じさせ続けてくれるであろうものを、

いかにして次世代に引き継いでいくかということだ。

『Cloud Nine』は、米国、英国、オーストラリア、カナダ、ノルウェー、スウェーデンでトップ10入りを果たした。

アルバムのジャケットには、ジョージが初めて所有した米国製ギターがあしらわれている。

この1957年製グレッチ6128デュオ・ジェットは、ジョージが1961年にリヴァプールで購入しもので、

彼はそれを“昔なじみの黒グレッチ”と呼んでいた。

そのギターは、ジョージから長年の友人クラウス・フォアマンの手に渡っており、彼はそれを20年間保管、

ロサンゼルスに置かれ、そこで改造されていた。ジョージはそれを返してもらい、元通りに復元。

アルバムとシングルのジャケット写真(ゲレッド・マンコヴィッツ撮影)で使用している。

アルバム再発盤にはボーナス・トラックを追加。

シングル「When We Was Fab」のB面で、ジョージとジェフ・リンが映画『Shanhai Surprise』のために書いた

「Zing Zag」が含まれている。 また、同映画の表題曲「Shanghai Surprise」も収録。

そこにはジョージと共に、ヴィッキー・ブラウンもヴォーカルで参加している。

ヴィッキー・ブラウン(旧姓ヘイズマン)は元々、リヴァプールのグループ、ヴァーノンズ・ガールズのメンバーで、

ビートルズの友人であった。彼女は後に、英国のシンガー兼ギタリスト、ジョー・ブラウンと結婚。

彼もまた、ジョージの親しい(地元の)友達だ。 痛ましいことに、ヴィッキーは1990年、乳がんでこの世を去った。

あなたがしばらく『Cloud Nine』を聴き直していないなら、次に聴いた時はきっと、古い友人と旧交を温めているように

感じられることだろう。

そしてまだ一度もちゃんと聴いたことがなかったとしても、きっと同じように感じられるに違いない。

これはジョージ以外、誰にも作れなかったであろうアルバムだ。

思慮に富んでおり、音楽的に豊かで、ユーモアに溢れ、そしてファブ(素晴らしい)アルバムなのである。

- Richard Havers

ジョージ・ハリスン『Live In Japan』

ジョージ・ハリスンは、ザ・ビートルズ時代、クラブから、村の公民館ホール、ダンスホール、映画館、

そして後にはスタジアムまで、様々な会場で数え切れないほどのライヴを行っていた。

ザ・ビートルズとして最後にステージに立ったのは、1966年8月、サンフランシスコのキャンドルスティック・パークだ。

ご承知のように、1969年1月には、アップル・ビルの屋上でかの有名なルーフトップ・コンサートを敢行。

そしてその年の終わりに、デラニー&ボニー&フレンズのメンバーとして、ジョージ・ハリスンは短期ツアーに乗り出した。

デラニー&ボニー・ツアーは大所帯で行われ、ジョージ・ハリスンは友人のエリック・クラプトンとデイヴ・メイソンの他、

ボビー・ウィットロック、カール・レイドル、ジム・ゴードンと共演。

エリック・クラプトンは後者3人を引き抜いて、1970年の夏、共にデレク&ザ・ドミノスを結成し、ジョージ・ハリスンの

ソロ・アルバム『All Things Must Pass』のレコーディングにも参加した。

その翌年、ジョージ・ハリスンは『Concert For Bangladesh(コンサート・フォー・バングラデシュ)』を開催し、

1974年には『The Dark Horse Tour(ダークホース・ツアー)』と銘打った北米ツアーを行い、

同名のレーベル設立および同名アルバムの発売を発表。

このツアーは、大部分のファンからは好評を得たものの、批評家達からは不当な評価を受け、その反応に

ジョージ・ハリスンは傷ついた。

その後、ジョージ・ハリスンが次のツアーに出るまでには、17年の歳月を要することになる。

彼がツアー活動を再開したのは、1991年12月に行われた一連の日本公演で、エリック・クラプトン率いるバンドが

同行するジョイント・コンサートの形であった。

この時のツアーから制作されたのが、アルバム『Live In Japan』だ。

本作は、ザ・ビートルズの一員として、そして20年に渡るソロ・アーティストとしてのジョージ・ハリスンの

キャリアを称える、心からの喜びと高揚感に満ちた作品となっている。

コンサートの冒頭を飾ったのは『Revolver』に収録されたジョージ・ハリスン作の3曲のうちの

3曲目「I Want To Tell You」で、本ライヴ盤に収められているパフォーマンスは、このアルバムの素晴らしさを集約。

そのヴォーカル・ハーモニーは、ザ・ビートルズを彷彿とさせながらも、独自の新鮮さを放っており、

ジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンとの間で生まれる音楽的な相互作用は、彼らの友情と同じくらい親密さに溢れている。

バンドの残りのメンバー達も、格別にタイトであった。

全体を下から見事に支えていたのが、ベース担当のネイサン・イーストと、ドラムス担当で

元アヴェレージ・ホワイト・バンドのスティーヴ・フェローンから成るリズム隊だ。

またキーボード担当のグレッグ・フィリンゲインズとチャック・リーヴェルは、例えば「Isn’t It A Pity」で

特に美しい効果を発揮しているように、ジョージ・ハリスンの“特徴的サウンド”に不可欠な重層のサウンドスケープを

生み出すのに、多大な貢献を行っている。

ザ・ビートルズの名曲群に取り組むのは、たとえそれが自ら書いた曲であったとしても、決して容易なことではなかったが、「Something」のオープニング・コードが奏でられる頃には、魔法のような不思議な力が辺りに充満していた。

ジョージ・ハリスンのヴォーカルは真情に溢れており、バンドもまた、ジョージ・ハリスンのソングライティングの

頂点に位置すると捉える向きもいるこの曲を、正にお手本とも言えるような見事な解釈で演奏している。

その他のハイライトには『Abbey Road』に収録されていた「Here Comes The Sun」の繊細なヴァージョンがある。

そしてそれに続く「My Sweet Lord」では、ジョージ・ハリスンの“ヴェーダ聖典の詠唱を盛り込んだ、

ゴスペル的な繰り返し”を忠実に再現。

バック・シンガーのテッサ・ナイルズとケイティ・キッスーンがここで前面に出ており、ジョージ・ハリスン独特の

スライド・ギターで、曲はクライマックスに達する。そしてその全てが、日本の聴衆の熱狂的な反応を引き起こしているのだ。

「While My Guitar Gently Weeps」は、ローリング・ストーン誌が選んだ「史上最高の150曲」にも

ランク・インしているが、この『Live In Japan』におけるヴァージョンは、ジョージ・ハリスンが

手がけたこの名曲の評価を更に高める役割しか果たしていない。

元々はザ・ビートルズの『White Album』用に書かれ、録音されたこの曲。

本作でのヴァージョンにも、オリジナル同様、エリック・クラプトンによる最高のソロのひとつが含まれている。

感情豊かかつ強力で、高く舞い上がるようなそのソロは、ギターの神々の大殿へと聴き手を誘う。

その後、ジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンは、それ以前も以後も数多くの人々がそうしてきたのと同じように、

チャック・ベリーの古典「Roll Over Beethoven」を披露して、ショーを締めくくった。

そこでは、アルバムの残りの曲と同じく、アーメン・コーナーの元フロントマンだったアンディ・フェアウェザー・ロウが、

第3ギターを担当している。

このアルバムがリリースされると、Billboard誌が「ぞくぞくするほど痛快で、心地良く、無視できない作品」と

評した一方、本作は「ジョージ・ハリスンが、ザ・ビートルズ時代に自ら手掛けた最高の楽曲にソロ曲を融合させた

レパートリーを披露している、注目すべき傑出したライヴ・セット」だと主張する評論家もいた。

その意見には、私達も同意だ。

私達の殆どが、その現場に居合わせることはできなかったが、この『Live In Japan』は、グレイテスト・ヒットを

集めたベスト盤の精髄に、ライヴ・パフォーマンスの臨場感と新鮮さを融合させた、素晴らしい高揚感に溢れる

ドキュメンタリー記録作品である。

今聴いても、自分達のやっていることを愛し、互いの音楽を分かち合うことを楽しんでいるこの2人のギターの

ヒーローには、驚嘆させられるばかりだ。- Richard Havers

ジョージ・ハリスン『Brainwashed』

ジョージ・ハリスンが1987年にリリースした『Cloud Nine』と、最後のアルバム『Brainwashed』の間には、

15年もの歳月があった。長く待たされたその時間には、辛い悲しみの影も差している。

というのも、ジョージ・ハリスンにとり12作目にしての最後のアルバムとなった本作は、彼の痛ましい死から

およそ1年後に発表されたからだ。

本作は、音楽的に多彩であり、時には不公平にも見過ごされてしまうことのある、珠玉の楽曲が詰まっている。

このアルバムに向けた最初のレコーディングは1988年にまで遡り、その時録音されたのが『Cloud Nine』の

プロモーション・ビデオ制作中に書かれた「Any Road」であった。

本作からシングルとして正式にリリースされたのは同曲のみで、2003年春の発売時、英国ではマイナーな

ヒットとなったものの、米国ではチャート・インを逃している。

George Harrison-Any Road

「Any road」は、2004年のグラミー賞で<最優秀ポップ・ボーカル・パフォーマンス>部門にノミネートされたが、

ジョージ・ハリスンがもしそれを知ったなら、恐らく皮肉に感じただろう。

本アルバムにも収録されている同シングルのB面は、ジョージ・ハリスンの最高傑作のひとつと言える、

美しいインストゥルメンタル曲「Marwa Blues」だ。

A面曲と同様、これもグラミー賞にノミネートされ、<最優秀ポップ・インストゥルメンタル・パフォーマンス>賞に

当然ながら輝いた。

ジョージ・ハリスンのギター・プレイと独特メロディ・センスが、この曲では鮮やかに要約されている。

本作収録曲の多くと同様「Marwa Blues」では、ジョージ・ハリスンの息子ダーニ・ハリスンがギターを、

そしてジェフ・リンがキーボードとギターを担当(両者共に、本アルバムの共同プロデューサーとして

クレジットされている)。『Brainwashed』には、ドラマーのジム・ケルトナーやパーカッショニストの

レイ・クーパーを始め、旧友の面々も参加しており、表題曲「Brainwashed」でピアノを弾いているのは

ジョン・ロードだ。

だが、本作全体を決定付けている最も重要な雰囲気は、ダーニとジェフとの間の、親密かつ家庭的な関係からこそ

生じたものである。

George Harrison-Brainwashed(The Making of

制作の進行が遅かった理由のひとつは、例えば1990年に2作目が出たトラヴェリング・ウィルベリーズや、

旧友ラヴィ・シャンカールのアルバム『Chants Of India』のプロデュース、そして1995年に放映された

ザ・ビートルズのドキュメンタリー映像作品『Anthology』シリーズの制作など、ジョージ・ハリスンが

他の様々な活動に注力していたからである。

また、ジョージ・ハリスンの健康状態も問題であった。

体調が悪化するにつれ、『Brainwashed』をどのような作品に仕上げたいか、ジョージ・ハリスンは自らの構想や

願望を息子のダーニ・ハリスンと話し合い、共有し合っていた。

アルバム制作の過程全体を通して、ジョージ・ハリスンがそこにいたのと同じように聞こえることが、

その素晴らしい証拠である。

George Harrison=Stuck Inside A Cloud

傑出したトラックには、他に「Rising Sun(邦題:悠久の輝き)」や「Stuck Inside A Cloud(邦題:あの空の彼方へ)」

そしてジョージ・ハリスン版「Run So Far」等がある。この「Run So Far」は元々、旧友エリック・クラプトンが

1989年にリリースしたアルバム『Journeyman』に収録されていた曲だ。

『Brainwashed』でのヴァージョンは、ジョージ・ハリスンとダーニ・ハリスンとジェフ・リンだけで録音した、

完全に新しいトラックとなっている。

「Stuck Inside A Cloud」は、2002年、本作のラジオ向け宣伝用にプロモCDが配布され、Billboard誌の

<アダルト・コンテンポラリー・チャート>でマイナー・ヒットとなった。

「Rocking Chair In Hawaii」は1970年、『All Things Must Pass』の制作中に初めてデモが制作された曲で、

本作に収録されているジョージ・ハリスンのオリジナル曲の中で最も古いものだ。

更に古いもの、つまり『Brainwashed』の中で一番昔からある曲は、1932年に最初に発表された

スタンダード・ナンバー「Between The Devil And The Deep Blue Sea(邦題:絶体絶命)」である。

ジョージ・ハリスンが歌唱とウクレレ演奏を担当しているこのヴァージョンは、1992年にテレビ番組用に録音されたもので、

参加ミュージシャンの中には、ピアノにジュールズ・ホランド、ベースとチューバにハービー・フラワーズ、

ギターに旧友のジョー・ブラウンがおり、ジョージ・ハリスン自身もウクレレ奏者として中々の腕前を披露している。

George Hariison Between The Devil&The Deep Biue Sea

『Brainwashed』がこれほど素敵なアルバムとなっているのは、なぜだろうか?

何よりそれは、レコーディングに表れている親密感ゆえであり、昔ながらのLPのような感覚を帯びているからだ。

つまり本来のLPにあった、序盤、中盤、終盤があるということ。

本作の場合、最後を締めくくるのは、政治問題に対するジョージ・ハリスンの継続的な関心が示されている、

素晴らしい表題曲で『Revolver』の「Taxman」を今に置き換えたような、現代ならではの問題がテーマとなっている。

『Brainwashed』は、2001年11月29日にジョージ・ハリスンがこの世を去った後、

どれほど偉大なソングライター兼ミュージシャンを私たちが失ってしまったかを思い出させてくれるアルバムだ。

今こうして聴いてみると、本作は、悲しみの味わいを湛えながらも、彼がなぜこんなにも愛され尊敬されているのか、

その理由の全てを称える作品となっている。- Richard Havers