https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/58536

まるで米国への挑発、習近平「国賓招待」の危うさ

(古森 義久:産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授)

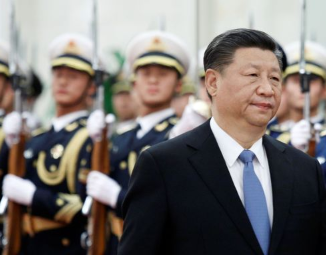

安倍政権が来年(2020年)春、中国の習近平国家主席を国賓として日本へ招待する計画を進めている。この計画が国際的に反発を買う見通しが強くなってきた。日本の対中融和政策が民主主義諸国の動きに逆行するとして非難の声が高まっているのだ。とくに米国の対中政策を阻害するとみられる危険性も高い。

国際社会で高まる中国への非難と警戒

習近平主席の国賓としての来日計画は、12月9日の安倍晋三首相の記者会見でも問題視された。外国人記者が「中国による日本人の拘束や尖閣諸島の領海侵入が続くなかで習主席を国賓として招待することには、自民党内にも反対があるが」と安倍首相の見解を尋ねたのだ。

安倍首相は「中国にも日本にもアジアの平和や安定に果たすべき責任があるから、その責任を習主席と話し合う」と答え、習氏の来日が、なぜ実質的な協議よりも友好や歓迎を前面に押し出す国賓扱いでなければならないのかについての説明はなかった。

だが現在の国際社会では、日本の対中融和の動きとは逆に、中国への非難や警戒がますます高まっている。<iframe id="google_ads_iframe_/6213853/pc_inread_0" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/6213853/pc_inread_0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="1" height="1" data-google-container-id="a" data-load-complete="true"></iframe>

西欧諸国が多数加わる北大西洋条約機構(NATO)の29カ国も、12月上旬に開いた首脳会議で中国からの「挑戦」を初めて提起した。首脳会議の成果をまとめた「NATO宣言」のなかで、中国の最近の軍拡を含む影響力拡大を「挑戦」とみて、「正面から対峙」する必要性を初めて宣言したのだ。

同時に西欧諸国では、中国の国内での少数民族や香港での民主化運動への弾圧に対する非難も高まっている。

日本にとってとくに気がかりなのは、同盟国である米国が中国との対決の姿勢を急速に先鋭化してきたことである。トランプ政権と米国議会の超党派の大多数が一体になって、中国の人権弾圧を糾弾し、制裁や報復の措置をとるようになったのだ。

ごく最近も、米国の政府や議会では、香港人権民主主義法の施行、チベットやウイグルの人権弾圧に対する制裁措置、台湾の民主主義への賞賛、といった動きがみられた。そのすべてが中国共産党政権の人権弾圧への強い非難となっていた。

“中国の心臓部”への攻撃を始めた米国

米国では、安倍政権の対中接近の姿勢が懸念を込めて指摘されるようになった。米国の対中政策を阻害するという反応も出てきている。日本の習主席の国賓招待は、米国が非難する人権弾圧の最高責任者への最大の厚遇となる。習主席の責任下にある中国当局の行動を是認していると受け取られてもおかしくはないだろう。

日本の対中融和策が失敗する理由

米国には安倍政権の対中融和策は、米国の出方を問わず失敗するという厳しい見方も存在する。安全保障研究では米国で最大手の「ランド研究所」のジェフリー・ホーヌング研究員や、ワシントンの最古参の外交研究機関「ブルッキングス研究所」のマイケル・オハンロン研究員らが発表してきた論文がその代表例である。

両氏は、日本と中国の接近について、まず基本的な政治統治システムの相違を指摘する。中国が一党独裁体制であるのに対して日本は自由民主主義体制だという当然の指摘である。もちろん2つの国家がそれぞれ国内の政治システムを異にしていても、協力や友好は可能である。だが、人権意識に色濃く現れる根本的なイデオロギーの違いは、日中両国の真の融和には障壁となることが不可避だというのだ。

両氏がさらに指摘するのは、日中両国間の基本安全保障戦略である。中国は、日米安保条約や日米同盟に反対する。一方、日本は一貫して対米同盟を国家防衛の最大支柱としている。

また、国際秩序への姿勢をみても大きく異なる。中国は米国主導のアジアや世界の既存の秩序に変革を求める。だが日本は現行の国際秩序の保持を国家基本戦略の核心としている。世界をみる目が日本と中国とではまるで異なるのである。

それほどの断層を抱えた日中両国が、習近平主席の1回の日本訪問で一気に固く手を握り合い、アジアの平和と安定を共通の立場から論じるようになるというのは、あまりに非現実的なシナリオだといえよう。

日本としては、習主席を国賓として歓迎する日本の動きが米国に対する挑発に近いメッセージと受け取られないような考慮が必要だろう