日露首脳会談 焦らず、かつ実を取る交渉を 阿比留瑠比

緊張が高まる極東地域の安定と日本の安全保障を考えるとき、いつまでもロシアと北方領土問題をめぐって

対立してはいられないという現実認識がある。

米国の安全保障関係者は伝統的にロシアを敵視する傾向があり、日露が接近すると米国は日本政府に

不快感を伝えてきた。

ところがトランプ政権には、ロシアを軍事的脅威とみなす対決姿勢はあまり見られない。

「トランプ氏が大統領である方が、領土問題を解決しやすい」

こう漏らす首相は、今こそが近年にないチャンスだと考えているようだ。

政府内には、北方領土の島々の返還自体には「旧島民も島に戻って暮らしたいわけではない。

漁業権益を除いて目立った実利はない」(高官)との冷静な声もある。だが、平和条約締結を起爆剤にして

シベリアや北極圏航路の開発など日露協力が勢いを増せば、ロシアと長い国境線を接する中国に対する

有効な牽制(けんせい)となるのは間違いない。

1989(平成元)年の米ソ冷戦の終結と91(3)年のソ連崩壊に伴い、国際情勢は大きな変化を遂げた。

日本が米国の核の傘の下で安穏としていられた時代はとうに終わり、領土・資源への野心を隠さない中国が台頭した。

そんな激変の時代にあって、日本がソ連の後継国であるロシアとの平和条約交渉を進展させ、

関係を強化することの意味とは何か-。

安倍晋三首相の問題意識を要約するとこうなる。

「日本は、同時に2つの大国と対峙(たいじ)することはできない。ロシアの問題は今、片付けておかなければならない」

また首相には、拉致問題をはじめとする北朝鮮との諸交渉を進展させるためにも、北朝鮮に強い影響力を持つロシアを

日本側に引き寄せたいとの狙いもある。

もともと「力の信奉者」であるロシアも、大統領支持率を犠牲にしてまで日本に島々を返す交渉を重ねることはもうあり得まい。

韓国と北朝鮮の一体化が進み、朝鮮半島が流動化している現在だからこそ、新たな国際秩序の形成に日本が自ら関与し、

牽引(けんいん)していく必要がある。その柱の一つが、日露関係の強化だといえる。

ただ、相手がある交渉事では、結果を急いだ側が足元を見られ、妥協を迫られることが多い。

それは首相自身が一番、熟知しているはずだ。

容易ではないが、首相には焦らず、腰を据えて実が取れる交渉を望みたい。(阿比留瑠比)

☆゜*:.。. .。.:*☆゜

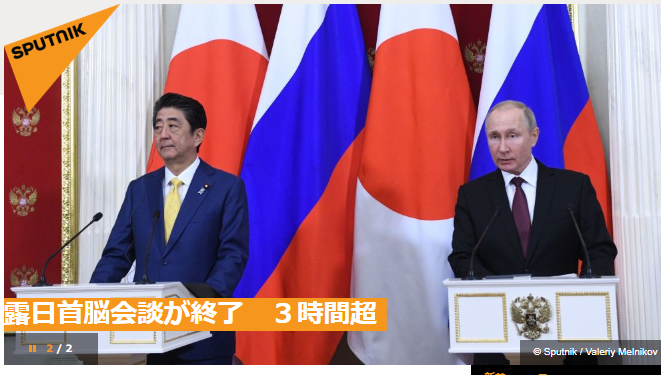

露日首脳会談が終了 3時間超 2019年01月23日 00:14

https://jp.sputniknews.com/politics/201901235833429/

ロシア大統領府で行われたプーチン大統領と安倍首相による露日首脳会談は3時間超続いた。会談を終えた両首脳は発表を行うため記者団の元へ姿を表した。

スプートニク日本

会談はほぼ全て非公開で行われた。プーチン大統領と安倍首相の短い冒頭の挨拶のあとは、記者団を抜いた交渉に入った。会談冒頭、両首脳は「君」と呼び合い親しげに会話を交わした。その上で、露日関係のすべての面を協議する用意があると述べた。安倍首相はまた、平和条約締結問題について「しっかりと議論をしたい」と語った。

ロシア側はそれに対し、1956年のソ日共同宣言に基づいた平和条約への署名に関心があると改めて述べた。双方は平和条約締結問題にかなりの時間を割いたと伝えられる。

プーチン大統領は、合意の条件が両国の国民に受け入れられ、国民の支持を得なければならないと強調した。

さらに、プーチン大統領は、今回の会談で両国の貿易額を1.5倍増やして300億ドル(約3兆円)にすることが可能だとわかったと述べた。

両国の外相は2月に平和条約締結交渉を新たに行うよう指示された。安倍首相によると、外相会談はミュンヘンで行われる可能性がある。

安倍首相は会談を終えて、両首脳がクリル諸島での共同経済活動に関する措置を実行するよう指示を出したと述べた。

安倍首相はまた、日本の防衛省とロシアの国防省間の関係発展でプーチン大統領と合意したと明らかにした。安倍首相は最後に、6月に予定するプーチン大統領訪日を待っていると述べた。

安倍首相は22日午後、訪露を終えてモスクワを後にする。

ロシアと日本の間にはすでに70年以上も平和条約が存在しておらず、日本は1855年に結ばれた日露通交条約に基づいて国後、択捉、色丹、そして歯舞群島を要求している。1956年、ソ連と日本は共同宣言に署名。

その中でソ連は、日本との平和条約が締結した後に、日本へ歯舞と色丹を引き渡す可能性を検討することに同意している。国後・択捉の扱いについてはそこでは触れられていない。

しかしソ連は、1960年に日本が米国と日米安全保障条約を締結した後に、日ソ共同宣言での約束を拒否した。その後に行なわれた協議の数々はどんな結果ももたらさず、第二次大戦終結にからんだ平和条約が締結されることはなかった。

ロシアの立場は、島々は第二次世界大戦の結果としてソ連領になったのであり、ロシアがこれらの島々に対して主権を有していることは疑いがないというものだ。

。