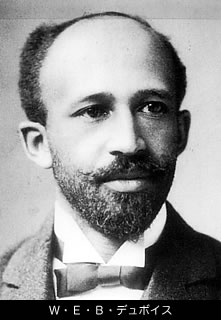

W・E・B・デュボイス(William Edward Burghardt DuBois)という人がいます。

米国人で、1868年にマサチューセッツ州で生まれ、1963年にお亡くなりになりました。

デュボイスは、米国黒人として最初の博士号をハーバード大学でとった黒人です。

米国の公民権運動指導者、汎アフリカ主義、ブラック・ナショナリズムの先駆者、全米黒人地位向上協会の創立者でもあります。

デュボイスは、昭和11年(1936)年に来日しています。

彼は、満洲に1週間、支那に10日間、日本に2週間滞在し、「ピッツバーグ・クリア」紙に、「忘れがたい経験」と題したコラムを連載しました。

以下はそのとき掲載された彼の体験談です。

公正な世界を目指した日本

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-2582.html

ねずさんのひとりごとより、一部転載、させていただいた記事です

当時の米国政府は、日本兵は“残虐な未開人である”というイメージを広めようとやっきになっていました。

実はこれは米国政府の、毎度おなじみのやり方です。

それに対し彼は「ピッツバーグ・クリア」紙で次のように語っています。

「ビスマーク沖での海戦で、アメリカ軍は多数の日本の艦船を沈めた後、波間に漂っていた多くの日本兵をマシンガンで皆殺しにした」

「本土爆撃ではわざわざ人の多く住んでいる場所を選んで、大人から赤ん坊まで無差別に殺した」

「広島と長崎に原爆が落とされた時、何万という人間が一瞬にして殺された。これを残忍と言わずして、何を残忍と言おう」

「軍隊の中で差別に苦しめられていた黒人兵が白人のために、同じ有色人種である日本人と戦わなければならない理由は、なにもない」

「ある白人指揮官は、黒人部隊の95%は戦う気力がまったくない、と判断を下している。黒人兵の間では、やりきれない気持ちが次のようなジョークがある。

墓石にはこう刻んでくれ。

白人を守ろうと、

黄色人種と戦って

命を落とした黒人

ここに眠る、と」

彼は、大戦中、日系移民は、米国の市民権を持っている人々までも強制収容所に入れられたことについて、米黒人社会は、非常に大きな衝撃を受けています。

「第一に、日系アメリカ人だけが収容され、ドイツ系もイタリア系も収容されなかったのは、あきらかに人種偏見のせいである。

第二に、アメリカの市民権を持っている日系人さえもが強制収容されるなら、黒人にも同じ事が起こる可能性がある」

そして彼は、

「11万5千人もの日系人が、一度にアメリカ人としての自由を奪われるのを、われわれ黒人は黙って見過ごすというのか」と語り、ロサンゼルス・トリビューン紙のコラムニストとともに、全米黒人向上協会に呼びかけ、次のような決議文を提出しています。

「われわれは、人種や肌の色によって差別され、アメリカ人としての当然の権利を侵害されることに断固として反対していかねばならない。」

大東亜戦争終戦の後、黒人社会は、収容所から解放されて戻ってきた日系人を歓迎し、温かく迎えてくれました。

彼らは、日系人のために仕事を探したり、教会に招いたりしてくれたのです。

・・・・・・・

第一次世界大戦が終結した1919年、パリで講和会議が行われました。

このパリ講和会議は、第一次大戦の惨禍を再び繰り返すことがないために「国際連盟」を創設しようという会議でした。

このとき、米国の黒人たちが最大の注目したのが日本でした。

日本は、国際連盟規約に「人種平等の原則」を入れるという提案を掲て、講和会議に参加したのです。

日本の全権使節団は、パリに向かう途中、ニューヨークに立ち寄りました。

このとき「ボストン・ガーディアン」紙の編集長モンロー・トロッターなど、黒人社会の指導者4人が、「世界中のあらゆる人種差別と偏見をなくす」ことに尽力してほしい、との嘆願書を、日本の使節団に出します。

米国のウィルソン大統領が講和会議の議長役をするというのに、それをさしおいて、わざわざ日本の使節団に嘆願をしたのです。

「われわれ(米国の)黒人は講和会議の席上で“人種問題”について激しい議論を戦わせている日本に、最大の敬意を払うものである。」

これは、全米黒人新聞協会が発表したコメントです。

人種差別に苦しむアメリカ黒人社会は、有色人種でありながら世界の大国の仲間入りした日本を、人種平等への旗手と見なしていたのです。

パリ講和会議で、日本の“人種差別撤廃法案”は16カ国中、11カ国の賛成票を得ながら、議長であった米国大統領ウィルソンの「全会一致でない」という詭弁によって退けられました。

全米の黒人たちは、自国の政府の措置に怒り、全米で数万人もの負傷者を出すほどの大規模な暴動を続発させます。

そもそもアメリカの黒人社会が、日本に期待をかけるようになったのは、日露戦争の時です。

白人の大国に、有色人種の小国が独立をかけて、果敢な戦いを挑んだのです。

冒頭にご紹介したデュボイスは、白人による支配から有色人種を解放してくれる可能性のもっも高い国として、日本を支持しました。

日本が勝てば、やがて“アジア人のためのアジア”を声高に叫ぶ日が来るだろう。

それは、自分たち黒人の母なる大地であるアフリカに同じような声がこだまする前兆となる、と考えたのです。

そしてその考えは、全米黒人教会の意思にもなります。

黒人紙「インディアナポリス・フリーマン」は次のような社説を掲載します。

「東洋のリングで、

茶色い男たちのパンチが白人を打ちのめし続けている。

事実、ロシアは繰り返し何度も、日本人にこっぴどくやられて、

セコンドは今にもタオルを投げ入れようとしている。

有色人種がこの試合をものにするのは、もう時間の問題だ。

長く続いた白人優位の神話が、ついに今突き崩されようとしている。」

そして、日露戦争は、有色人種は白色人種に決して勝てない、という白人優位の近代史の神話を事実として否定してみせたのです。

当時、ロサンゼルスの日系病院の医師のうち、二人が黒人だったことについて、「カリフォルニア・イーグルス」紙は次のように述べています。

「ほとんどの病院が黒人に固く戸を閉ざしている昨今、

日系人の病院が、どの人種にも門戸を開放していることは

本当に喜ばしい限りである。

同じ人種の医者に診てもらうことができる安心を

患者は得ることができるのだから。」

1923年の関東大震災では、ある黒人が「シカゴ・ディフェンダー」紙に「アメリカの有色人種、つまりわれわれ黒人こそが、同じ有色人種の日本人を救えるのではないか」と投書します。

それを受けて同紙はすぐに日本人救済キャンペーンを始めました。

「たしかに我々は貧しい。

しかし、今、お金を出さなくていつ出すというのか。」

同紙の熱心な呼びかけは、多くの黒人の間に浸透しました。

万国黒人地位改善協会は、「同じ有色人種の友人」である天皇に深い同情を表す電報を送り、また日本に多額の寄付を行りました。

「シカゴ・ディフェンダー」紙のコラムニスト、A・L・ジャクソンは、長い間白人たちの専売特許だった科学や商業、工業、軍事において、飛躍的な発展を遂げようとしていた日本が、震災で大きな打撃を受けたことにより、黒人もまた精神的な打撃を受けた、と分析しました。

なぜなら「日本人は、それまでの白人優位の神話を崩した生き証人」だったからだといいます。

1936年、イタリアがエチオピアを侵略しました。

アメリカの黒人たちは、アフリカ唯一の黒人独立国を「最後の砦」として支援しようとします。

アメリカ政府の消極的な姿勢に比べて、日本が国際連盟以上にエチオピア支援を訴えた事が、アメリカの黒人たちの心を動かしたのです。

「シカゴ・ディフェンダー」紙は、日本の宇垣一成大将が、

「イタリアとエチオピアの争いでは、日本は中立になるわけにはいかない」

「エチオピアの同胞を助けるためには、いつでも何千という日本人がアフリカに飛んでいくだろう」と明言したことを伝えています。

また「ピッツバーグ・クリア」紙は、エチオピアに特派員を送り、エチオピア兵が日本でパイロット訓練を受けたこと、戦闘機の提供まで日本が示唆していたことを特ダネとして報じました。

そして何よりも黒人たちを感激させたのは、エチオピアのハイレ・セラシェ皇帝の甥、アライア・アババ皇太子と日本の皇族・黒田雅子女史の結婚の計画です。

これは実現には至らなかったものの、日本がエチオピアとの同盟関係に関心を寄せていた証拠でもりました。

シカゴ・ディフェンダー紙は、

「海を越えた二人の恋は、ムッソリーニによって引き裂かれた」と報じています。

「20世紀の日本人-アメリカ黒人の日本人観」の著者、レジナルド・カーニー博士(黒人史専攻)は次のように我々日本人に呼びかけています。

「歴史上、日本人が持ち得たもっとも親しい友人、それがアメリカ黒人だった。・・・この本を読んでいただければ、日本の政治家や知識人たちが黒人を差別する発言を繰り返したときに、なぜ黒人があれほどまでに怒り悲しんだかを、心から理解してもらえるはずである。」

パリ講和会議における日本の提案は、当時の白人社会にはとてつもなく大きな爆弾であったといえます。

国富の大部分を、人種差別と植民地政策によって得ていた欧米資本家や貴族たちにとって、植民地を失うということは、すなわち国家の崩壊であり、資産家たちの破産を意味するものでもあったのです。

それだけに、人種差別撤廃を堂々と主張する日本は、彼らにとって、どうしても許すことのできない相手でした。

日本をなんとかして封じ込めなければならない・・・そのことは彼らにとっての意思となっていきます。

逆に日本はどうかというと、なにも国際的地位向上のために人種差別を主張したわけではない。

そんな奢りや高慢は、当時の日本にはまったくない。

そのことは、現代、いまだって同じです。

いまでも貧しい国、衛生面で問題のある国、法的整備が遅れている国、学校のない国に、日本人はふつうに出かけ、援助し、協力し、互いの発展を願って活動している。

私も以前、ほんの少しだけれど、ある貧しい国ではわずか50万円で小学校がひとつ作れると聞いて、なけなしのお金を寄付しました。

飢えに苦しんでいる国、病気で苦しんでいる国があるって聞けば、コンビニの店頭で釣銭での寄付だって、多くの日本人が、自分だって決して生活楽じゃないけど、ふつうにやっている。

決して年収の高くない普段、フリーターの青年たちが、ボランティアで実際に海外に出かけ、教育や農業、医療の支援活動をやっている。

そのことは戦前も、現代もなにも変わりがないのです。

日本人はなにも変わっていない。

驕りがなく、謙虚に、互いの発展を願う。

ひとりひとりの日本人の中にあるそうしたやさしい気持ちは、戦前も、戦後のいまも、なにひとつかわっていないのです。

日本の主張した“人種差別撤廃”の主張は、単にイエローである日本人自身が欧米と対等につきあえること願ったものだし、貧しく、差別された人々に対し、“四方の海はみなはらから”なのだから、普通に対等の関係を構築しようとしたにすぎない。

そしてそのことが、大東亜戦争で日本本土まで焼け野原にするという事態を招いたけれど、日本が命がけで戦ったことによって、世界の被植民地国家は、いまやことごとく独立し、自国の繁栄を謳歌するようになっています。

だから私は言うのです。

日本は戦争に勝ったのだと。

戦争というものが、国家の目的を達成するための究極の政治的手段とするならば“四方の海、まなはらから”、“世界は一家(八紘一宇)”と主張した日本は、十分すぎるくらいにその戦争目的を達成したのです。

だから日本は勝ったのです。

しかし残念なことに、日本は戦争目的を達成しながら、本土を焼け野原にした恐怖から、萎縮し、ストックホルム症候群に罹患してしまっています。

最大の善は、悪に見えることもあり、最大の悪は、常に善の顔をしてやってきます。

誇り高い正義の天使はときに恐怖の羅刹に見え、卑屈で酷薄で残忍な悪魔は常に友愛を説く天使の姿を装ってやってきます。

かつて日本人は、全米の黒人から、同じ有色人種として敬われ、尊敬されています。

ところがいまでは、世界一の売春婦輸出大国から、逆に日本がその国の女性を拉致してセックス奴隷にしていた犯人と罵られています。

わたしたちは、いまこそ真実の歴史に目覚め、誇りを取り戻し、たちあがっていかなければならないときにきています。

ねずさんの日本の心で読み解く「百人一首」: 千年の時を超えて明かされる真実

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-2583.html 一部抜粋

子供たちの心は素直です。

具体的にどこがおかしいのか分からなくても、「何かおかしい」と素直な心 で直観します。

次々と紹介される歌の解釈がおかしなものばかりであれば、子供たちの心が離れてしまうのは当然です。

これまでに「百人一首」を学ばれた方は、本書の解説が類例を見ないこと、そして「百人一首」が、百首で一首の一大抒情詩(じょじょうし)だという解釈に、おそらく驚かれたことと思います。

けれど、読めば読むほど、 調べれば調べるほど、それ以外に解釈のしようがないのです。

日本は、世界で一番歴史の古い国です。

世界史に登場する幾多の国々の栄枯盛衰を俯瞰すれば、有史以前から現代まで続いている国など、まさに奇跡以外の何ものでもありません。

はるか遠い昔から日本は、天皇を最高権威とし、政治は天皇から任命された施政者が執り行ってきました。

そして「民こそ宝」という理念を根本とした治世を、長きにわたり築き上げてきたのです。

ですから日本の歴史や古典文学を考えるとき、天皇の存在を抜きにしては、その解釈を大きく間違えます。

「百人一首」は、晩年の藤 原 定家が、良き時代の精神を後世に残そうと、百人の歌人とその歌を使って、 天皇と貴族が統治した約五百年間をひとつの抒情詩にしたものです。

個々の歌をとおして、当時の人々がどのような社会や人間関係の中で生き、何を感じ何を思い、どんな行動をとってきたのかを知ることがで きます・・・

ご参考までに・・・ねずさんの新刊、現在のランキング

http://www.amazon.co.jp/gp/movers-and-shakers/books/ref=zg_bs_tab_t_bsms

そして・・ねずさんは、

「ねずさんのひとりごと」ブログの読者だった私に、

勇気を出して自分のBlogをつくることを、後押ししてくださった、恩人です~。

桜 咲久也

http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1420

・