「読む会」だより(21年11月用)文責IZ

(10月の議論)

10月17日、半年ぶりに「読む会」の再開となりました。

「たより10月用」に、以下の校正とミスがありました。P2、2段落下から2行目「商品生産の社会に」→「商品生産(商品交換)の社会に。P3、1段落上から5行目「必要な労働時間ごとに振り分ける」→「必要な労働時間に応じて振り分ける」。同、1段落下から2行目「生産物の交換しあうという方法」→「生産物を交換し合うという方法」。同、2段落下から8行目の2か所「1・1/2ポンド」→「1・2/3ポンド」。同、上から3段落上から3行目「として認められだけだ」→「として認められるだけだ」。

質疑で一番問題となったのは、「説明では、あらゆる社会での労働が2面性をもつということであったが、労働が有用労働と価値形成労働という2面性をもつのは商品生産の社会だからではないのか」という質問でした。

チューターは、以前にも問題にしたが、第1章2節でマルクスは「すべての労働は、一面では、生理学的意味での人間の労働力の支出であって、この同等な人間労働または抽象的人間労働という属性においてそれは商品価値を形成する」と指摘している。ここでの“すべての労働”というのは、商品生産の社会においては、ということではなくて、文字通りすべての社会においてという意味でないとまずい。労働がいつでも、諸使用価値を生み出すための質的に異なる労働という側面とともに、それらの使用価値の一定量を生み出すために支出されるべき労働量としての側面──生理学的意味での人間の労働力の支出──をもっていることは、明らかであろう。たとえば、ヨーロッパの封建的農奴が、自らの畑でたとえば1年間に1000労働時間を費やして1トンの小麦をつくり、他方で領主の畑で2000時間を費やして2トンの小麦を作るとしよう。この場合、支出されるのは合計3000時間の彼の労働力の支出であり、それが自らのために1000、領主のために2000と分配されている。この農奴にとって、自らの畑でであろうと領主の畑でであろうと、それらはともに労働時間で測られる自らの労働力の支出時間であることは明らかだ。他方で、自らの1トンの小麦と領主のための2トンの小麦、合わせて3トンの小麦(一定量の使用価値)が彼の3000労働時間で生み出されたということは、3トンの小麦の使用価値──それがどのような栄養素を含み、食料として何人の人をどれだけの期間養えるのか等々──とはまったく別なものであることは明らかだろう、と説明しました。

この説明には、まだ媒介項が足りていないようには思います。チューターが言いたかったことは、労働時間が生産物の価値という姿をとるという限りでは、価値形成労働は商品生産に特有だということはできる。しかし価値の実体である労働時間(抽象的人間労働)は、他の社会では物(生産物)の姿をとることはないにせよ、各種の労働へと労働時間を配分するために労働が持たざるを得ない一つの社会的な性格であり、それが商品の生産においては価値形成労働という形で現れるにすぎないだろういうことです。この点については今回、生産物の価値=「対象化された労働」=労働時間は、労働の配分のために支出労働時間を計測する必要として説明してみました。

そのほか、「農民の場合、労働者とは少し違うのではないか。農民と資本主義との関係についてマルクスはどのように触れているのか」という質問がありました。チューターは、資本論は当時の資本主義の典型であったイギリスを念頭に書かれているので、農民といっても農業労働者と農業資本家との分裂を前提としている。たよりで農民を例に挙げているのは、資本に対立する労働者ということではなくて、分業を前提としない自給自足的な例として挙げているつもりだ、と答えました。

また、「1時間に1・1/2ポンドの綿花が紡がれるなら、……10ポンドの糸は、吸収された6時間を表わす。とあるが、計算間違いではないか」という質問がありました。申し訳ありません。テキストの引用ミスで、正しくは1・2/3ポンドです。この場合、1時間に1・2/3=5/3ポンドの綿花が紡がるとすれば、糸10ポンド=30/3ポンドなのですから、それはちょうど6時間分に値するということになります。マルクスの分数計算には戸惑うことがありますが、間違ってはいないと思います。

また、「いわゆる生産性の増大がここでは問題になっていないが、それが価値増殖につながっていないのか」という質問が出ました。チューターは、「その問題はのちに相対的剰余価値の生産のところで問題とされる。要するに、労働の生産性の増大によって労働力の価値が低減するならば、労働者の労働日が同じであっても、資本が取得する剰余価値部分がそれだけ増加するということになる。だから生産力の増大は資本増殖の“梃子”だ、とマルクスは言っていたように思う」と答えました。

(説明)

前回に引き続き、第5章第2節「価値増殖過程」を読むにあたってのいくつかの注意点について触れていきます。前回の(1)を含めて、まとめ切れていない部分については、今後の第6章以降での検討のなかで解決を見出していきたいと思います。抽象的労働は、商品社会における労働の社会的性格ではないかという異論があるだろうとは思っています。

(2.ある生産物──たとえば綿糸──の価値には、その生産のための実際的な条件となっている生産手段──原料となる綿花や、労働手段の紡錘──の生産に必要な労働時間も含まれる。)

生産物に対象化されている労働について、第2節ではこう触れられています。

・「われわれが知っているように、どの商品の価値も、その使用価値に物質化されている労働の量によって、その生産に社会的に必要な労働時間によって、規定されている。このことは、労働過程の結果としてわれわれの資本家の手に入った生産物にもあてはまる.そこで、まず、この生産物に対象化されている労働<すなわち生産物の価値>が計算されなければならない。

たとえば、生産物が糸であるとしよう。

糸の生産にはまず第一にその原料が、たとえば10ポンドの綿花が必要だった。綿花の価値がどれだけであるかは、あらためて調べる必要はない。なぜならば、資本家はそれを市場で価値どおりに、たとえば10シリングで買ったのだからである。綿花の価格には、その生産に必要だった労働がすでに一般的社会的労働として表わされている。さらに、綿花の加工中に消耗した紡錘量がわれわれにとっては他のすべての充用された労働手段を代表するものとして、2シリングの価値をもっていると仮定しよう。12シリングの金量が24時間または2労働日の生産物だとすれば、まず第一に、この糸には2労働日が対象化されているということになる。

<使用価値から見て>綿花が形を変えており消費された紡錘量はまったくなくなっているという事情に惑わされてはならない。40ポンドの糸の価値=40ポンドの綿花の価値+まる1個の紡錘の価値 とすれば、すなわちこの等式の両辺を生産するために等しい労働時間が必要だとすれば、一般的価値法則にしたがって、たとえば10ポンドの糸は10ポンドの綿花と1/4個の紡錘との等価物である<ということになる>。この場合には、同じ労働時間<すなわち同量の価値>が、一方では糸という使用価値に、他方では綿花と紡錘という使用価値に現われている。つまり、糸と紡錘と綿花とのどれに現われるかは、価値にとってどうでもよいのである。<生産手段である>紡錘と綿花とが静かに並んでいないで、紡績過程で<労働によって>結合され、この結合によってそれらの使用形態が変えられ、それらが糸に転化されるということは、それらの価値<すなわち支出労働時間>には少しも影響しないのであって、それは、これらの物が単純な交換によって糸という等価物と取り換えられたのと同じことである。

<原料となっている>綿花の生産に必要な労働時間は、綿花を原料とする<生産物である>糸の生産に必要な労働時間の一部分であり、したがってそれは糸の<価値の>うちに含まれている。それだけの摩滅または消費なしには綿花を紡ぐことのできないという<労働手段である>紡錘量の生産に必要な労働時間についても同じことである。」(全集版、P245)

まず、ここでの価値の計算方法について触れておきましょう。

「この糸には2労働日が対象化されている」と言われるのは、前章第3節「労働力の売買」のなかで(全集版ではP226)、「労働力の日価値は3シリングに等しいと想定され、またこの3シリングには6労働時間が具体化されていると想定されていた」(P249)からです。注意すべきなのは、「12シリングの金量が24時間または2労働日の生産物だとすれば」──言い換えれば、一般的社会的労働である1労働日を12時間=6シリングとすれば──ということは、1労働日には6時間ではなくて12時間が対象化されている(すなわち労働力の日価値を越える剰余労働が存在する)と仮定するということだ、ということです。

そこで、10ポンドの綿花の価値=10シリング=1・4/6労働日=20労働時間。また消耗した紡錘量の価値=2シリング=2/6労働日=4労働時間。したがって、それらが結合された綿糸の価値は、この場合(1・4/6)+(2/6)=2労働日=24労働時間だと言われているのです。

次に、「40ポンドの糸の価値=40ポンドの綿花の価値+まる1個の紡錘の価値 とすれば」、という仮定が出てきます。この場合には、消耗したまる1個の紡錘ではなくて、10ポンド当たりで消耗する1/4個の紡錘の価値が2シリングだとすれば、同様に、10ポンドの糸の価値=10ポンドの綿花の価値+1/4個の紡錘の価値=(10シリング=1・4/6労働日=20労働時間)+(2シリング=1/6労働日=4労働時間)で、=2労働日=24労働時間 という計算になります。

ただし、ここではそれらの価値計算自体が重要なのではなくて、生産物の価値にはその生産手段(原料+労働手段)の価値も含まれることを説明するための例として、この計算が示されているということに注意すべきでしょう。というのも、すぐ後で示されるように、ここでの計算には綿糸を生産するために支出された労働時間は捨象されているからです(それを含めた場合、10ポンドの糸の価値は15シリング=2・6/12労働日=30労働時間という計算になります。P250参照)。

ここで重要なことは、第一に、綿糸という新たな生産物の価値(すなわちその生産のために必要な労働時間)は、たんに綿花を綿糸に転換する労働過程において支出された労働時間ばかりではなくて、紡績を行なうための実際的な条件となっている、綿花や紡錘といった生産手段の生産のために支出された労働時間を含む、ということです。

生産手段の価値が新たな生産物の価値に含まれるということは、労働が商品の価値という姿をとらない自給自足的な例をとって見れば明らかでしょう。たとえばある農夫が、自分で刈り取った綿花で綿糸をつくるとします。この場合、綿花の生産のために4時間かかり、またそれを綿糸にするのにさらに6時間かかったとすれば、この一定量の綿糸に必要な労働時間は、6時間ではなくて10時間だったということになります。なぜなら、綿花がなければ、綿糸をつくれないのですから、農夫はそのためにやはり4時間を追加して支出しなければならないことは明らかだからです。

いわゆる生産的消費においては、原料と労働手段(生産手段)は、それらが労働によって結合されて新しい生産物に転化されることでその使用価値の姿を変化させるとしても、それらの生産に必要であった労働時間は、新たな生産物の生産に必要な労働時間の一部として、その大きさを保ったまま新たな生産物の価値に“保存”される、ということが重要です。なお、この新たに付け加えられる労働(いわゆる新価値)によって、生産手段の価値(いわゆる旧価値)が“保存”されるという問題については、次章6章の「不変資本と可変資本」で詳しく触れられることになります。

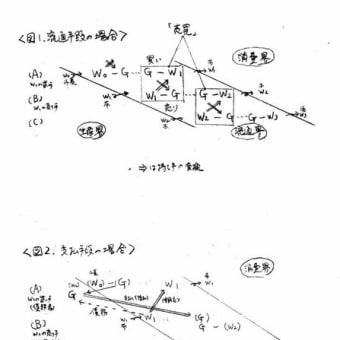

(3.過去のすべての生産手段(原料や労働手段)の価値は、最終消費生産物になる一段階前の生産手段に含まれていると見なすことができる)

続いてマルクスは、生産物に含まれる生産手段の価値についてもう一つ重要なことを述べています。

「こういうわけで、糸の価値、糸の生産に必要な労働時間が考察されるかぎりでは、綿花そのものや消費される紡錘量を生産するために、最後には綿花や紡錘で糸を作るために通らなければならないいろいろな特殊な、時間的にも空間的にも分離されている、いくつもの労働過程が、同じ一つの労働過程の次々に現われる別々の段階と見なされることができるのである。@

糸に含まれている労働は<糸から見れば>すべて過去の労働である。糸を形成する諸要素の生産に必要な労働時間は、すでに過ぎ去っており、過去完了形にあるが、これに対して、最終過程の紡績に直接に用いられた労働はもっと現在に近く、現在完了形にあるということは、まったくどうでもよい事情である。一定量の労働、たとえば30日労働日の労働が、1軒の家の建築に必要だとすれば、30日目の労働日が最初の労働日よりも29日遅く生産に入ったということは、その家に合体された労働時間の総計を少しも変えるものではない。このように、労働材料や労働手段に含まれている労働時間は、まったく、紡績過程のうちの最後の紡績の形で付け加えられた労働よりも前の一段階で支出されたにすぎないものであるかのように、見なされうるのである。

要するに、12シリングという価格で表わされる綿花と紡錘という生産手段の価値は、糸の価値の、すなわち生産物の価値の成分をなしているのである。

……

われわれは、今では、生産手段、綿花と紡錘が、糸の価値のどれだけの部分をなしているかを知っている。それは、ちょうど12シリングであり、言い換えれば2労働日の物質化である。そこで、次に問題になるのは、紡績工の労働そのものが綿花に付け加える価値部分である。」(同、P246)

綿糸の生産手段となっている綿花や紡錘も、それ自身をとって見れば綿花栽培や紡錘製造の結果です。したがって同様に、綿花や紡錘の価値にもそれ以前の種々の生産手段の価値が含まれることになります。このように綿糸は多くの労働過程の結果なのですが、しかしそれらの諸過程は、すべて最後の労働過程(最終消費生産物の生産)に至る諸段階とみなしうるのだから、それに至るまでの種々の生産手段の価値は、最終生産物になる一段階前の生産手段に含まれていると見なして計算できる、というのです。というのも、たとえば綿糸にとって、綿花や紡錘の価値が自らの価値の成分をなすということは、同様に綿花にとっても、その生産手段の価値は自らの価値の成分として含まれているということですから、それ以前の生産手段の価値にはさかのぼる必要はなく、綿糸にとっては、綿花と紡錘の価値がその価値に含まれるだけなのです。このように最終消費生産物に転形される以前に、その生産手段を生み出すために行われた諸々の労働は、使用価値を生み出すものとしてはその段階ごとに種々様々に異なっていても、“価値”としてはすべて同等なものであって、それらは最終消費生産物の生産手段の価値に含まれていると見なせる、というのです。生産物の価値の成分をなしている生産手段の価値は、当該の生産手段の価値だけで測られうるのであり、それ以前の過去にまでさかのぼる必要はないということこと、これが第二に重要なことです。

先に触れた自給自足的な農夫の例をとりましょう。彼は綿花の生産のために4時間、それを綿糸にするのに6時間かかったのでしたが、この綿花の生産のためにたとえば刈り取り籠といった生産手段が必要でそのためには1時間を要するとします。しかしながら、彼が一定量の綿糸のために支出した労働時間は、あいかわらず10時間であって、11時間ではありません。なぜなら、刈り取り籠のために支出した労働時間は、すでに綿花の生産のための労働時間に含まれているのですから。このことは、いわゆる「生きた労働」が、生産手段に働きかけて価値を付け加えたりそれがもっていた価値を保存したりすることができるのは、ただその時点の生産手段(この場合には綿花と紡錘)に対してだけであって、それ以前に存在していたそれらの生産手段の生産手段に対して働きかけることは絶対に不可能だから、ということからも明らかでしょう。

ここで注意すべきことは、労働(「生きた労働」=活動)にとっては、その対象である生産手段もその結果である生産物も「対象化された労働」という静止した物の姿をとっているということに惑わされてはならない、ということでしょう。いわゆる生産的消費において、「生きた労働」は、「対象化された労働」である生産手段に働きかけて、いわばそれに含まれている労働の“命を蘇らせ”、それを消費した分だけ生産物の価値として“保存”するという機能をもちます。しかしこの機能は、支出された社会的労働時間を測定するという労働の抽象的・社会的労働としての機能によるものであって、種々の有用物を生み出すという労働の具体的有用労働としての機能によってではありません。生産手段の使用価値は生産において消費され、したがってそれに対象化されていた価値=労働時間も消費されるのですが、しかし生産的消費においては、その消費された価値=労働時間と等しい大きさが、新しい生産物=使用価値の生産とともにその生産物の価値として保存され維持されていくのです。

マルクスが、「どんな状態のもとでも、生活手段の生産に費やされる労働時間は、人間の関心事でなければならなかった」(第1章、第4節の冒頭、全集版P97)と語っているように、人々が生活していくためには、各種の生活手段の量に応じて労働時間を分配することができなければなりません。そしてそのためにはまず、それらの生産のために費やされる労働時間がそれぞれどれほどであるかが計算・測定されねばなりませんが、その基本的な法則の一つが、生産物の価値(労働時間)には、その生産手段の価値(労働時間)が含まれるということなのです。

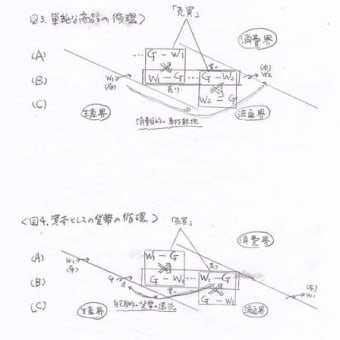

(4.価値“形成”過程は、既存の対象化された労働時間に新たな労働時間を加えることで、生産物を価値(労働時間)として表示する過程である。)

前回の(1)でも触れましたが、価値形成過程においては、生産手段や生産物はそれが使用価値として労働過程で果たすのとは、まったく別な役割を持つものとして現れます。すなわち、生産手段であろうと生産物であろうと、それらはどれをとっても無差別な「一定量の労働の吸収物」として、言い換えれば「対象化された価値(労働時間)の計測器」として現われるのでした。

もう一度引用しておきましょう。

・「労働そのものと同様に、ここ<価値形成過程>では原料や生産物もまた本来の労働過程の立場から見るのとはまったく違った光のなかに現れる。原料はここでは<新たな使用価値のために必要な素材としてではなくて>ただ一定量の労働の吸収物として認められるだけである。実際、この<綿花を糸に転換するために支出された、人間労働の>吸収によって、原料は糸に転化するのであるが、それは、労働力が紡績という<特定の>形で支出されて原料に付け加えられたからである。しかし、生産物である糸はもはやただ<その生産のために支出され>綿花に吸収された労働の計測器にすぎない。もし1時間に1・2/3ポンドの綿花が紡がれるならば、または1・2/3ポンドの糸に変えられるならば、10ポンドの糸は、吸収された6労働時間を表している。今では、一定量の、経験的に確定された量の生産物が表わしているものは、一定量の労働、一定量の凝固した労働時間に他ならない。それらはもはや社会的労働の1時間分とか2時間分とか1日分とかの物質化されたものでしかないのである。

労働が他ならない紡績労働であり、その材料が綿花であり、その生産物が糸であるということ<すなわち労働の具体的有用労働としての性状>は、労働対象そのものがすでに生産物であり、つまり原料であるということと同様に、ここではどうでもよいことになる。……」(同、P249)

労働が、種々の労働対象(原料)に対して労働手段を用いて働きかけ、新たな生産物を生み出すという生産過程は、労働過程として見るならば、新たな使用価値を生み出す過程として現れます。しかしこの過程を価値(対象化された労働時間)の形成過程として見るならば、生産物はその生産手段と同じく一定量の労働の吸収物として、つまり対象化された労働時間として認められるだけだ、とマルクスは言うのです。言い換えれば、価値“形成”過程そのものは、既存の対象化された労働時間に新たな労働時間を加えることで、生産物を価値(労働時間)として表示する過程だ、というのです。このことも重要な事柄でしょう。

ではなぜ生産物がそれに対象化された労働時間を表示する必要があるのでしょうか。それは(3)でも触れたように、人々が生活していくためには、必要な生活手段の量に応じて労働時間を分配することができなければならず、そのためには生産手段も生産物も支出された労働時間として計測され、計算される必要があるからです。ただし(1)で触れたように、私的生産物を“商品”として全面的に交換しあうことで生活を成り立たす社会にあってのみ、この必要は“物”自身の属性(価値属性)として現れるのであって、それ以外の社会では“物”の価値としてではなく、物を生産するための人間の労働の支出時間として──経験的にか意識的にか──直接に現れるのですが。

(6.価値形成過程は、労働力の使用がその価値を補填する労働時間を越えて行なわれることによって、価値増殖過程に転化する。価値形成過程そのもの(単純な価値形成過程)は“搾取”を含まない。)

価値形成過程と価値増殖過程との関係について、マルクスはこうまとめています。

・「いま価値形成過程と価値増殖過程とを比べてみれば、価値増殖過程は、ある一定の点を越えて延長された価値形成過程にほかならない。もし価値形成過程が、資本によって支払われた労働力の価値が新たな等価物によって補填される点までしか継続しなければ、それは単純な価値形成過程である。もし価値形成過程がこの点を越えて継続すれば、それは価値増殖過程になる。」(P256)

(5)で触れたように、価値形成過程そのものは、生産物を価値(労働時間)として表示する過程であって、労働の“搾取”すなわち価値増殖を含んでいるわけではありません。「原料はここではただ一定量の労働の吸収物として認められるだけである」等々の表現は、生産過程を価値形成過程として見るならば、生産手段も生産物もすべて「対象化された労働の計測器」と認められるということにすぎません。しかしながら、資本主義社会にあっては生産物の価値を形成する過程は、同時に既存の前貸価値を増殖する過程すなわち資本の形成過程として現れます。

この価値増殖過程については、まことに分かりやすくこう説明されています。

・「もっと詳しく見てみよう。労働力の日価値<12時間労働>は3シリングだったが、それは、労働力そのものに半労働日<6時間労働>が対象化されているからである。すなわち、労働力の生産のために毎日必要な生活手段に半労働日がかかるからである。しかし、労働力に含まれている過去の労働と労働力がすることのできる生きている労働とは、つまり労働力の毎日の維持費と労働力の毎日の支出とは、二つのまったく違う量である。前者は労働力の交換価値<等価>を規定し、後者は労働力の使用価値をなしている。@

労働者を24時間生かしておくために半労働日が必要だということは、けっして彼がまる1日労働するということを妨げはしない。だから、労働力の価値と、労働過程での労働力の価値増殖とは、二つの違う量なのである。この価値差は、資本家が労働力を買ったときにすでに彼の眼中にあったのである。糸や長靴をつくるという労働力の有用な性質は、一つの不可欠な条件ではあったが、それは、ただ、価値を形成するためには労働は有用な形態で支出されなければならないからである。ところが、決定的なのは、この商品の独自な使用価値、すなわち価値の源泉でありしかもそれ自身がもっているよりも大きな価値の源泉だという独自な使用価値だった。これこそ、資本家がこの商品に期待する独自な役立ちなのである。…略…労働力はまる1日活動し労働することができるにもかかわらず、労働力の1日の維持には半労働日しかかからないという事情、したがって、労働力の使用が1日につくり出す価値が労働力自身の日価値の2倍だという事情は、買い手にとっての特別な幸運ではあるが、けっして売り手にたいする不法ではないのである。

われわれの資本家には、彼を嬉しがらせるこのような事情は前から分かっていたのである。それだから、労働者は6時間だけではなく12時間の労働過程に必要な生産手段を作業場に見出すのである。……

……彼の貨幣の資本への転化は、流通部面のなかで行われ、そしてまた、そこでは行われない。流通の媒介によって、というのは、商品市場で労働力を買うことを条件とするからである。流通では行われない、というのは、流通は生産物面で行われる価値増殖過程をただ準備するだけだからである。……

資本家は貨幣を新たな生産物の素材的形成者または労働過程の諸要因として役立つ諸商品に転化させることによって、すなわち諸商品の死んでいる対象性に生きている労働力を合体することによって、価値を、すなわちすでに対象化されて死んでいる過去の労働を、資本に、すなわち自分自身を増殖する価値に転化させるのであり、胸に恋でも抱いているかのように「働き」はじめる活気づけられた怪物に転化させるのである。」(P253~)

このように、資本家は貨幣価値を流通を通じて労働過程の諸要因(労働対象と労働手段と労働力)に転化し、そのうえで、生産過程において労働対象と労働手段とに含まれている対象化された労働に対して、生きた労働力をその価値と等価な時間を越えて合体させます。こうして資本家は、支払った労賃との等価を越える、支出された労働時間のすべてをその価値として含む生産物を、自らのものとして取得することになります。だからこそ彼は、労働者の剰余労働を生産物の剰余価値として受け取り、最初に貨幣として持っていた価値を上回る価値をもつ生産物を得る(いまだ貨幣には転化していないにせよ)ことができるのです。

最初、資本家の富である貨幣として存在していた価値は、商品流通を通じて同じ既存の価値をもつ労働過程の種々の要因と“置き換わり”、等価交換の原則を破ることなく、価値の源泉であるという労働力のもつ特殊な使用価値を利用して、生産過程のなかで自らの価値を増殖し、自らを“資本”として“定立”し自立化します。本来は生産物に対象化された人間の労働時間の表示にすぎない既存の生産物の価値は、労働力を搾取して自己増殖する価値=“資本”となることによって、まさに「怪物」に成長します。それは単なる“物”の価値ではなくて労働力の搾取という“社会関係”を含むがゆえに、資本家すらもみずからの自己増殖の手段として支配し、あたかも無限の力をもつかに見えるのです。しかしながら、生産手段をはじめとする既存の価値が、“他人の剰余労働”を吸収する手段となり価値増殖する“資本”として自立するということ、それはただただ、労働の主体的条件である労働力とその客体的条件である生産手段とが、賃労働と資本として分離させられてしまった結果であり、また労働力が商品としてすなわち対象化された労働=価値として売買されうるからこそにほかなりません。生産手段が資本家によって独占され、それらが賃労働を搾取する手段として利用されるという社会関係がなくなってしまえば、既存の価値はただの対象化された労働時間という姿しかもつことはできないのです。

(7.第2節の結語部分について)

さて、第2節「価値増殖過程」をマルクスはこうまとめています。

・「要するに、前には商品の分析から得られた、使用価値をつくるかぎりでの労働と価値をつくるかぎりでの同じ労働との相違が、いまでは生産過程の違った面の区別として示されているのである。

労働過程と価値形成過程との統一としては、生産過程は商品の生産過程である。労働過程と価値増殖過程との統一としては、それは資本主義的生産過程であり、商品生産の資本主義的形態である。」(P258)

〇〇とは〇〇と〇〇との“統一”だ、という言葉をよく聞きます。しかし“統一”という言葉は、それだけではそれらの要因と関連を何一つ説明するものではない、ということを確認しておくことが大切に思われます。