2023/10/16(月)晴

今日は最高気温予報25°晴天の秋日和に、北よりの向かい風に帰路の追い風を期待して、目的地を先日の和水町下津原の「中井川湧水」として午前10時半前からポタリングに出る。

往路は、熊鹿ロードを北進し、宮原から国道3県道16と辿り、坂田から橋を渡り菊池川右岸堤防上を下る。下津原集落に入る橋の手前に、「菰田水夫の碑」と「菰田船継所跡」(写真1・2参照)がある。

碑文には、「寛永十四年(1637)天草四郎を首領とした一揆が勃発。細川忠利・光尚父子の命で出陣、菰田水夫は百五十艘の船団を組織し島原の陣への物資輸送に大活躍した記念碑」とある。帰宅してから地図を見ると菰田金毘羅神社がある。海の神様が氏神様である。

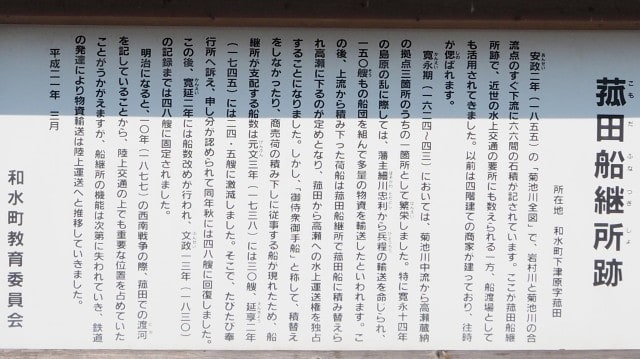

「菰田船継所跡」の説明板には、「安政二年(1855)の「菊池川全図」で、岩村川と菊池川の合流点のすぐ下流に六六間の石積みが記されています。ここが菰田船継所跡で、近世の水上交通の要所にも数えられる一方、鮒渡場としても活用されてきました。以前は四階建ての商家が建っており、往時が偲ばれます。

寛永期(1624~43)においては、菊池川中流から高瀬蔵納の拠点三箇所のうちの一箇所として繁栄しました。特に寛永十四年の島原の乱に際しては、藩主細川忠利から兵糧の輸送を命じられ、一五〇艘もの船団を組んで多量の物資を輸送したといわれます。この後、上流から積み下った荷船は菰田船継所で菰田船に積み替えられ高瀬に下るのが定めとなり、菰田から高瀬への水上運送権を独占することになりました。しかし、「御侍衆御手船」と称して、積替えをしなかったり、商売荷の積み下ろしに従事する船が現れたため、船継所が支配する船数は元文三年(1738)には三〇艘、延享二年(1745)には二四・五艘に激減しました。そこで、たびたび奉行所へ訴え、申し分が認められて同年秋には四八艘に回復しました。この後、寛延二年には船数改めが行われ、文政一三年(1830)の記録までは四八に固定されました。

明治になると、一〇年(1877)の西南戦争の際、菰田での渡河を記していることから、陸上交通の上でも重要な位置を占めていたことがうかがえますが、船継所の機能は次第に失われていき、鉄道の発達により物資輸送は陸上運送へと推移していきました。」とある。

菰田船継所跡を後にして、橋を渡り下津原地区に入り阿蘇神社鳥居(写真3参照)前を通る。

中井川湧水の手前にも湧水がある。「熊本県の代表的な湧水」一覧から、「竹の下の水」(写真4・5参照)ではないかと推測する。中井川湧水より水量は多い。

竹ノ下の水?を後にして、左側を注意しながら進むと、元古墳ではないかと思える地形の上に御堂(写真6参照)が鎮座する。

その左側奥に、上屋がある熊本県平成の名水百選に選定された「中井川湧水」(写真7・8参照)がある。オーバーフローしている水の量は多くはないが、井戸の水は奇麗に澄んでいる。

中井川湧水を後にして、坂を下ると県道6に出る手前に「下津原六地蔵」(写真9・10参照)が鎮座する。

説明板には、「・・・本塔は、室町時代に建立されたもので、近隣の六地蔵の形態から一六世紀後半のものと推測されるますが、宝暦二年に建てないしたことが竿石に刻まれています。・・・」とある。龕部の仏像はしっかり残っているが、面によっては摩耗している。ここを折り返し点として帰途に就く。

17時前に帰宅する。今日も無事だったことを天に感謝する。

熊本(自宅)36km→中井川の湧水35km→熊本(自宅)

総所要時間6.5時間(実5.5時間) 総計71km 走行累計56,721km