▼▼▼

キーワード「日英同盟」を叩いたら、実は、「王子と粉屋の娘の結婚」の前に「月とスッポン」とい言う表記があったようです。

おそらく、当時の外国紙が「王子と粉屋の娘の結婚」と表記したものを、当時の日本の新聞が「王子と粉屋の娘の結婚」の意訳的超訳で、加筆表記したものだと想像でき、実際に締結された1902(明治35) 以前の1900年に清朝で起きた動乱事件が背景にあります。

「義和団事件」です。

それは後年の後年のまた後年、その「義和団事件」がハリウッドの70ミリ映画スターと言われた、チャールトン・ヘストン主役の映画「北京に55日」になありました。1965年前後の頃だと記憶します。

▼▼▼

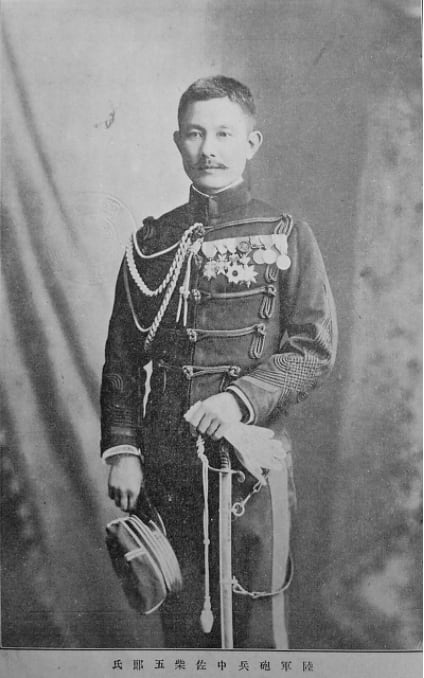

そこで大活躍したのが、会津藩士の五男で、会津戦争落城時に、一族が自刃前に幼少故に親戚に預けられて、後に陸軍大将になった若き日の柴五郎中佐は、北京駐在武官として着任しました。

▼▼▼

中学か高校時代に観た「北京の55日」で、柴五郎を演じたのは後年の映画監督・伊丹十三でした。

純朴な東北の少年であったkazanは、アメリカ映画の、それもベン・ハーのチャールトン・ヘストンの映画に出演したのですから、初めて知った伊丹十三を記憶にインプットした時の高揚感を記憶しています。

当時の邦画では、男優スーパースターといえば、市川雷蔵、勝新太郎、石原裕次郎の時代でしたから、驚き、そして新鮮過ぎて、今だに映画のテーマ音楽は耳コペで記憶しております。

▼▼▼

義和団事件・北京の55日での柴中佐と駐留日本兵の活躍が西欧列国の評価することとなり、その後の英国の地政学的ニーズが背景にあって成立したのが「日英同盟」だと、検索ヒット先のサイトに記述があります。

少々穿った角度で見るなら、日露戦争の戦費である日本国債引き受けた英国の国際金融資本が、保険の意味もあったと想像出来ないこともありません。

国際金融の実態と大東亜戦争の背景に関する著作を精力的に上梓されている、歴史研究家の林千勝先生なら、どのような位置づけをされるものかに興味がいきますデス。

▼▼▼

英国がEUを離脱した頃から、日英同盟復活論が、ネット空間で浮上しました。 そして、Brexitした英国と日本は経済連携協定(EPA/FTA)等の取組があり、経済的相互関係出来上がっております。

一方安全保障関係では、昨今の中国が引き起こす複数のリスク要件から、「5I's(ファイブアイズ)」にプラス「J」も取沙汰されており、言わば「第二次日英同盟」はあながち空論ではないような機運にあるのが現実です。

別に日米同盟を希薄にする意図はありません。

高橋洋一教授が言われてます通り、「共同防衛体制は、防衛コスト削減が要諦」です。 さらに教授が言う「世界でも最も軍事的に強力な国との共同防衛は、保険としても有効である」と。。。

然りであると思いますデス。

しかも、米国の政治が、4年に一度、あるいは8年に一度、かならず大きな振幅を繰り返していることを留意するなら、基本的な政治的国体でブレるリスクの少ない、英国との同盟関係は歓迎すべきで、そして積極的に推進するべき同盟であるのは確実だです。

日英同盟のラインで、日米同盟をある時は担保し、ある時は主張の補完力として機能できるなら理想的でしょう。

▼▼▼

日英は供に、立憲君主国家で、責任内閣制であり、国体は多くの部分で価値観を共有しており、皇室と王室の関係はすこぶる良好な関係と交流の伝統を維持されており、社会通念上の大筋で共通の価値観を認識してると言えます。

何よりも、日本人には、英国英語が理解に楽であり、右ハンドルというのも、英国で運転すれば、道路標示が英語表記である以外はほとんど同じです。 地名にしても、目視で音表記が見えるくらい理解しやすいほどです。

小欄は1988年頃、初めて、マダムkazanと渡英し、一週間ほどロンドンに滞在したが滞在中は、レンタカーで、ドーバークリフ、カンタベリーへのドライブをした経験がありますが、初めての英国で、カタカナ英語使いの東洋人が難無くドライブができたほど違和感が全くないのが英国だでした。

▼▼▼

今回のアフガン撤退、カブール脱出を見るにつけ、さらに、米国社会のヒステリックな社会運動に振り回されるリスクを感じるだけに、同じアングロサクソン同士の英米ということで、伝統的に、米国への影響力は英国のほうが数段大きいものを持ってるのは事実です。

今、英空母クイーン・エリザベスの打撃群 は南シナ海を遊弋しつつ、補給目的もあって日本に向かっています。

第二次日英同盟は日米同盟をさらに安全価値を高め、結果、さらなる安心で国体に寄与するのは確実だと思う次第デス。

■■■■2022/05/29,誤変換訂正・加筆

■■■■2023/09/24,誤変換訂正・加筆

■■■■2024/01.12,誤変換訂正・加筆