どうも囲碁アートの関です。

すごい絵ができました。

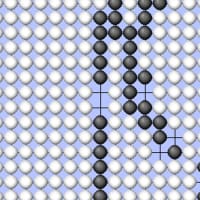

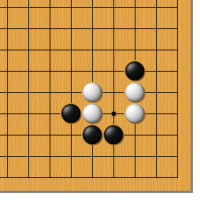

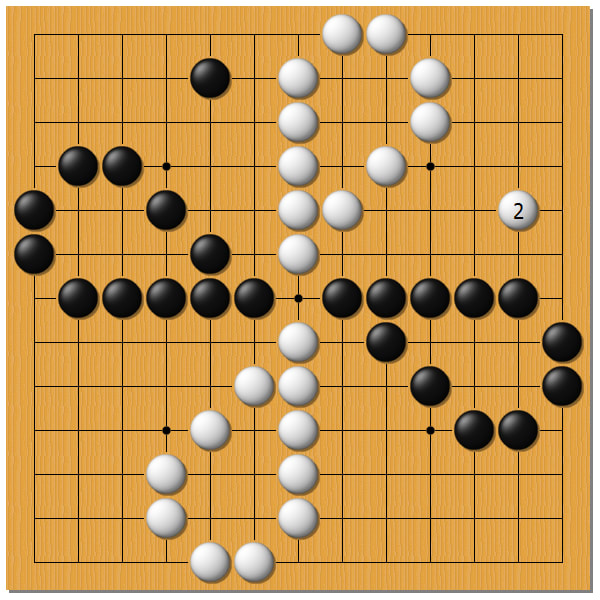

13路盤 題名「プロペラ」

コミなし。黒から囲碁すると、どうなるでしょう。

・・・実は、どうなるかは知りません。

間違いなく言えるのは

「最善に打つと持碁(引き分け)になる」

ということです。

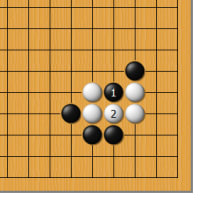

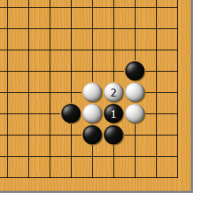

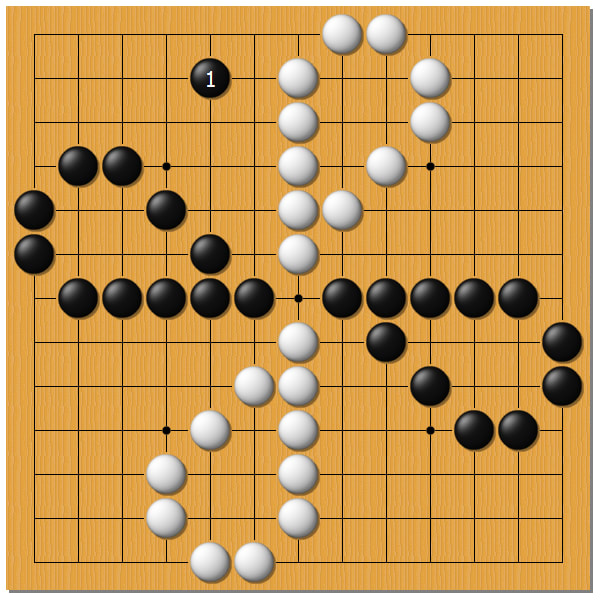

どの手が最善か、私には断定できませんが、仮にここが最善だったとします。

すると、同じような手があるはずです。

こうしたくなります。だって、最善ですから。

同様に、黒3も白4も最善です。黒1と全く同じです。

この後も、同じ手を打って、くるくる回転していきます。

最後は持碁になります。

同じ形、同じ陣地ですから自明です。

この囲碁アートは

「その構造から自明に、持碁になるべきことが理解できる」

という特徴を持っています。

私はよく「ここから囲碁すると引き分けになります」という紹介文を作品に添えますが、

これは、そのように書くまでもありません。

自分の目指すところを形だけで表現できている。

そういった完璧さがあり、この作品は気に入っています。

翔和学園の囲碁授業でも、このアートから囲碁で遊ぶ授業をしました。

ちなみに何も置いていない状態は、その見た目に反して、イーブンではありません。

先に石を置く黒のほうが、どうしても有利になってしまいます。

そのため、互角の勝負にするためのハンディとして

というものが実際の勝負では定められます。

6目半、つまり陣地6.5マスぶん、黒からマイナスされます。

この「半」、0.5は、どちらかが必ず勝つようにするものです。

その6目半も、正しいかどうかは誰にも分かりません。

一応それで、プロやアマチュアの大会は特に不満なく行われています。

「半」がある実際の勝負の世界観と、

引き分けになるアートを作る、いわゆる「囲碁アート」の世界観は、質的に異なっていると思います。

半の世界では、引き分けはなくすべきものです。トーナメントで引き分けになったら、基本的にはまずいでしょう。

囲碁アートの世界では、勝ち負けは「偏り」で、何かが間違っていることを示します。

黒の人か、白の人か、(そしてこれが怖いのですが)作った人か・・・。

囲碁アートは、いわゆる「詰碁」(囲碁の問題)とも違います。

(関さん、また詰碁作ってるんですか~、って言われることが多いけど絶妙に違うんだな)

ふつう、それは「どちらかの成功」を目指します。

黒から打って、白を取ってください。うまく侵入してください。など。

二人のゲームだけれど、一人称の世界です。自分は勝ち、相手は負けます。

囲碁アートの「持碁」は、つねに二人の問題となり、ワタシもアナタも、の二人称の世界です。

二人の結果が一致し、それを共有します。

「勝ち負けがない囲碁なんて、ねえ・・・」

と思うのが普通です。

私は別に実際の勝負の世界を消そうとはしていませんが、

引き分けを理想とする囲碁にも独特の別な可能性を感じていて、それを追求しています。

授業でも、囲碁アートから対局して、引き分けになった瞬間

なんか嬉しいんですよね。

授業でも、2人してワイワイ喜んでくれています。

周りの仲間から拍手が起きることもあります。

その瞬間って、実際の勝負の「半目勝負」(最小の差)ともまた違います。

「持碁」だけが持つ何か、

「持碁」だけが作る対局者同士の関係性が、確かにあるような気がします。

今回は、この囲碁アートの「理想」の話をしました。

しかし、ここから実際に人間が遊ぶと、また別の面が浮かび上がってきて面白いものになるようです。

次回「マネ碁・朋斎・囲碁アート」

お楽しみに・・・(続くはず)