囲碁アートマニアの関です!!

先日20日、NHKのEテレ「沼にハマってきいてみた」という番組に生出演させていただきました。

(見逃し配信もありますので、日曜までならご覧になれます!)

囲碁の特集・・・ではなく、「ドット絵」の特集です。

トップランナーといえる方から、トリッキーな作風の方まで。

ドット絵文化を広く取り入れた特集をされていました。

その中の一つとして、うれしいことに、私の作品も扱っていただけることに。

お話をいただいた瞬間は(え、私なんかが・・・)という感じでした。今もちょっと思っています笑

囲碁アートをドット絵として見てもらうのが初めてだったのです。

せっかくなので、

囲碁アートはドット絵なのだろうか?

という、この一か月の私の中の迷いを書きたいと思います。

˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖°˖✧˖°°˖✧▿✧˖°˖✧˖

まず、ドット絵の定義を探してみたのですが・・・

「明確な定義はない」

「あなたがドット絵だと思うものがドット絵」

おおむね、このような感じのようです。

(同じく出演されていたAPO+さんにも、そのように言っていただけました。報われた気持ち)

あ、じゃあ囲碁アートもドット絵でええやん

ということになりますが、せっかくなのでもうちょっと掘ってみて

一般的に「ドット絵」と思われるものと囲碁アートを、いくつかの点で比較してみます。

・そもそもの形態

ドット絵は、最小のマス目(ドット)の集合体で作られる絵のこと。

それ以上小さくしたり、分割したりできない。それでいて目に見えるもので作られています。

ここは囲碁アートも全く同じと言えそうです。

囲碁の最小単位は黒白の碁石。そして何もない場所である、線と線が交わった碁盤の一点。

・制約のある中で作られた歴史

ドット絵と聞いてすぐに思い浮かべるのは、ファミコンやゲームボーイなどのグラフィックです。

限りある容量の中で、大きさ・色数の制約の中で、いかに豊かに表現するか・・・

というのがドット絵のルーツとなっているようです。

その点、私の囲碁アートにも思うところがあります。

ええ、制約だらけです笑

広さの面では、最近のはけっこうデカいですが・・・

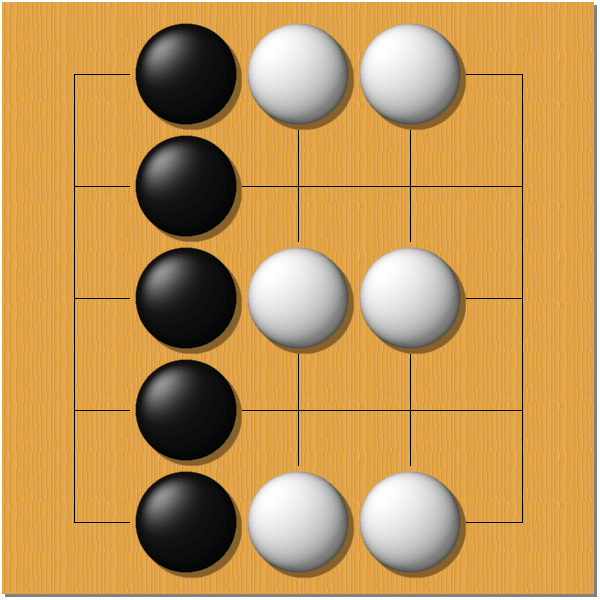

初期のころは

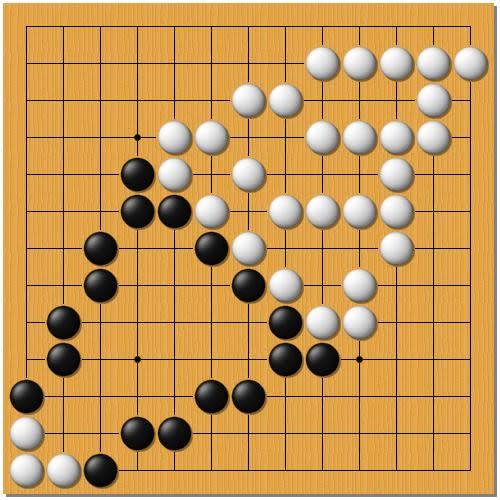

(ソフトクリーム 13×13 コミ6目「半」なので引き分けにはならない)

9路、13路、19路など、実際に使われている(市販されている)

人間が遊べるくらいのサイズで作っていました。

もともとは、囲碁教室で遊んだりすることを想定していたのも理由です。

特に19路は、普通に囲碁すると「広い」と感じられるのですが

絵を描くとなると、ものすごく狭いんですよね。

どのように収めるか、毎回苦心していました。

色数。黒白と碁盤の三要素しかありません。

その上、引き分けにする・・・

しかし、そういったところが作品の見どころにもなっているので

喜んで制約を受けているわけです。

・ならではのデザイン、というもの

ドット絵であることとは。

ドットを使って描いていれば全部それでいい、ともいえないはずです。

最近のゲームの美麗でなめらかなグラフィックが、相当細かく見ればドットで出来ていたとしても

写真の画像データを荒くして拡大すれば、ドットになるとしても

それを「ドット絵」と呼べるかどうか。

このあたりは線引きが難しいところに見えます。

ドットであることで良さが引き立つような表現

を追究されているところに、ピクセルアーティストの皆さんのすごさを感じます。

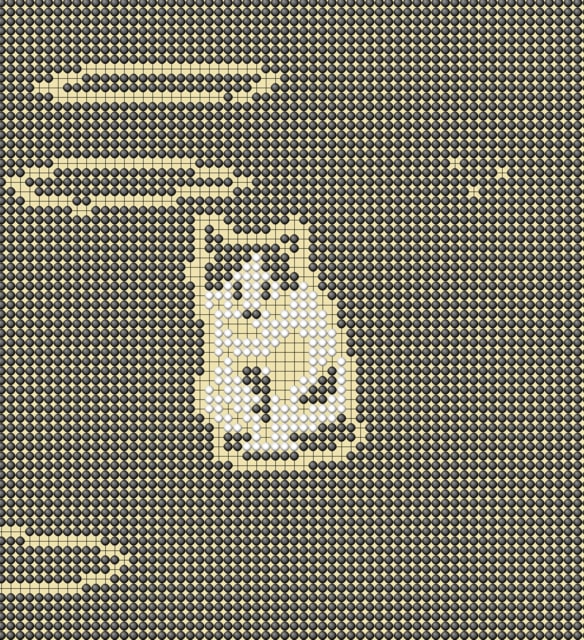

この点、囲碁アートは今のところ

ほぼこだわっていません。

(「東中野風景」 229×300)

離れてみると、写真みたいで碁石かどうかわからない。

もしかしたら、碁石じゃなくてもこのデザインは成り立つかもしれない。

それでもいいと思って作ったものです。

むしろ拡大したときに「碁石だ!!」ってなることを目指しています。笑

周囲の風景は、モデルの写真の線にかなり素直に追従しています。

そうかと思えば、猫のところだけは絵的なデフォルメをしました。

色々な作り方を試す段階だと思っていることと

「囲碁で互角」という最大のアイデンティティが既にあるので

形や描き方のこだわりがあまりないのだと思います。

なので、「ドット絵」と囲碁アートが一番違うところは

見た目

かもしれません。笑

まだ「碁石が最も引き立つデザイン」というのを確立できていない気がします。

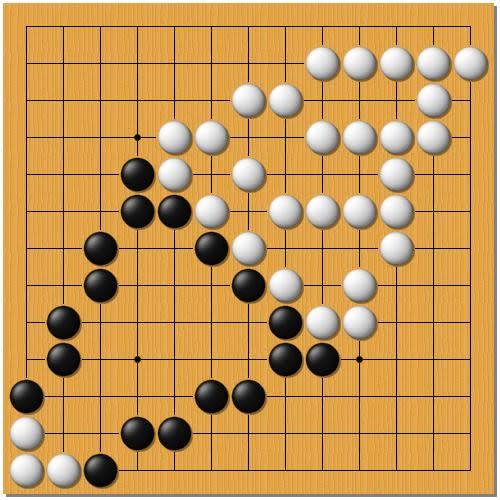

過去作では、これが最も満足に近い。

適度に小さい(それでも31×31は普通は広いですが)ことで、碁石がどんどん主張していますし

囲碁としても、無限に動いて時計になっています。

ドット絵と囲碁がよく合わさっているかも。

今回いただいた「ドット絵」という視点。

新しい表現を見つけていきたいと思います!