日頃感じたこと、思ったこと事などを書きとめておきます。

野のアザミ

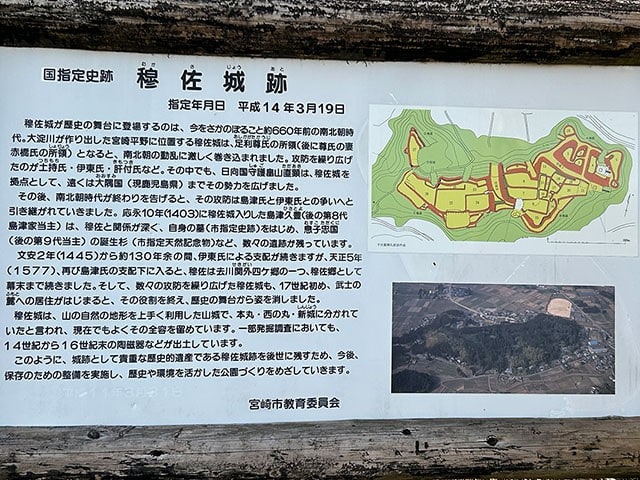

南北朝時代、日向国で北朝方の拠点となった穆佐城(むかさじょう)

意を決してというほどではないが、穆佐城跡に出かけた。場所は、宮崎市高岡町穆佐小の裏手。いつもすぐそばを通っていたのに、出掛けたことがなかった。「穆佐」の読みは、「むかさ」だ。「大淀川流域地名いわれ事典」によれば、『「むかさ」のムカは「向かいの地」の意で、穆佐の低湿地帯をス(三角州)といい、川向こうからながめてこの地域を「ムコス」と呼んだのが、「ムカサ」になったといわれている。』とある。2002年に国の史跡に指定された中世の山城だ。

南北朝時代の争乱に関わり、戦国時代には伊東氏と島津氏が争奪を繰り返している。建武3年(1339)には、足利尊氏が畠山直顕(ただあき)を日向国に派遣。南朝方との攻防の本拠となったようだ。大規模な曲輪群や掘切、土塁などの保存状態がよく、とても規模が大きい。歴史を振り返ってみると、なるほどとうなづく。「実戦的な城、ここにあり」という感じ。

宮崎市指定天然記念物 島津忠国の誕生杉

イチイガシが林立

シラスの崖

ところで、「宮崎市指定天然記念物 島津忠国の誕生杉」なるものがあった。明治7年に焼失したあと植えられた2代目のスギだが、枝振りもなかなか良かった。その他、イチイガシも。またシラスの崖も見ることができた。約3万年前に、姶良カルデラが超巨大噴火を起こした時の入戸火砕流の堆積物だ。自然の営みは、人知を超える。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 鍋島・龍造寺... | 「厳島神社」... » |