普段使っていたパソコンが臨終して、サブ機を常用することにした。それで、何かの際にサブ機がないと困るので、6年ほど前まで使っていて、その後押入にしまい込んであった旧いパソコンを引っ張りでして来てサブ機にした。

半分作業メモでもあるので、読んでもあまり有用な情報はないかもしれません。

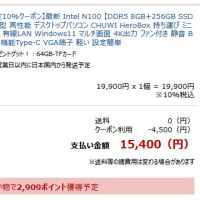

サブ機として復活させたパソコン

復活させたパソコンは、以前、セイコーエプソンに関する記事の中で余談として書いたEPSONのEndeavor NP25Sだ。その部分を引用すると下記の通り。

-----(引用開始)

パソコンもまずまずで、私は超小型のネットトップと呼ばれたタイプを2つの世代( Endeavor NP11 と NP25S)、サブPCとして自宅で使っていたこともある。NP11は2009年に発売された初代機(WindowsXP)で、出張帰りに秋葉原のショールームに寄って実機確認し、その小ささとコストパフォーマンスに感動してその場で買ったほどだ。NP25Sは2011年に発売されたWindows7機だが、メモリを4GBに交換してSSDに換装した上で、Windows10にしても動作した。

-----(引用終了)

NP25SのCPUはAtom D525でさすがに性能が低く、昔調べたCPUスコアでは以前使っていた旧いHPノートのCore i5 2430Mの1/4以下、先日壊れたSOTECデスクトップのAMD Phenom 9150eの1/3以下しかなかった。それで、2016年に一旦利用を停止し、元箱に戻して押入にしまいこんでいた。

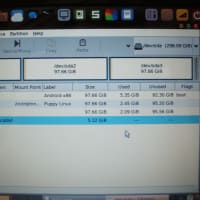

SSDに再換装

NP25Sをしまう前、SSDを眠らせておくのはもったいないので、元のHDDに戻していた(その時点のSSDのクローンにして換装後の動作も確認済)。そして、取り出したSSDはSOTECデスクトップのCドライブ用に流用していた。今回、SOTECデスクトップからパーツ類を外した際にSSDも取り外し、再度NP25Sに利用することにした。その時の作業の様子が以下の写真。NP25Sの小ささも分かると思う(後ろは19インチディスプレイ)。

なお、NP25Sだとマザーボードが古いせいでSSDの性能を活かし切れず、SSDがSATA600 (6Gbps) の性能なのにSATA 300 (3Gbps)でしか動作しない。メモリも4GBにしてあるので、動作は完全にCPUネックになっている。

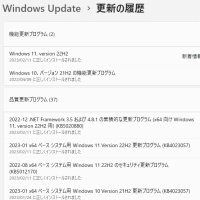

Window Updateによる機能更新に失敗

SSDに換装後、ネットにアクセスしてみて、WebやYouTubeを見るぐらいは問題なかった。Amazonプライムビデオを試しに行くと、Edgeのバージョンが旧いせいかサポート対象外のブラウザだと出た。Chromium版Edgeでないとダメなのかもしれない。

ネットにつないでいるので、Window Updateが自動的に進んでいた。それでしばらく放置してアップデートを任せた。何時間かおきに様子を見に行くと、画面は真っ暗のままでフリーズしているようだった。それで、電源を強制的に一旦落とし、電源を入れ直すと「変更を元に戻しています」とメッセージが出た。旧いパソコンだと、機能更新に失敗するのはよくあることだ。リカバリには至らず、元に戻してくれたのはラッキーだった。

Windows10のバージョンは、利用停止した時点では1511(2015年版)で、20H2にアップデートしようとして失敗していた。最新版をクリーンインストールしてみようかなと考えつつ、一旦この時点のフルバックアップを取っておくことにし、バックアップの作業中になったのを確認してまた放置した。

何時間後に確認すると、バックアップ完了後に機能更新が勝手に走ったようで、またもやフリーズしていた。

クリーンインストールの前に一つ試してみようと思い付いたことがあった。低性能のNP25Sの性能をギリギリまで引き出すために、4GBのメモリの一部をRAMディスクとして利用していた。NP25SのWindows10は32ビット版なので、4GBメモリがフルに扱えず、余りがでる。その余りをQILINGというフリーソフトを使って仮想ディスクとし、Temporaryディレクトリとして利用していたことを思い出したのだ。ネットで確認すると、仮想ディスクを使っているとアップデートに失敗するという情報もあった。

それで、スタートアップのQILINGを無効化し、機能更新をかけた。しかし、結局、症状は一緒で機能更新は失敗に終わった。色々蓄積してきたソフトや設定も残っていたが、今さら必要もないのでクリーンインストールを行うことに決めた。

インストールUSBには16GB必要

常用するように設定を進めていたパソコンの方で、上記作業と並行して最新版のWindow10 Nov 2021(21H2)のインストールUSBを作った。必要なのは32ビット版だったが、何かの際に64ビット版にも対応できるよう、いつものように両方を指定し、旧いバージョンの入っていた8GBのUSBに上書きすることにした。

順調に書き込みを進めているところまでは確認していたが、しばらく放置した後で見に行くと、「問題が発生しました」とのエラーメッジが出ていて、ご丁寧に「理由は不明ですが、~」と書いてある。閉じると「再起動してからもう一度試してください」というような指示が出ていた。それで、その通り再度試したが、同じ結果だった。

エラーメッセージの末尾にあったエラーコード(0xC180010C-0xA001B)を頼りにネットで調べると原因が分かった。32ビット版、64ビット版の両方だと、最近ではインストーラのサイズが8GBを超えるので、16GBのUSBメモリが必要ということだった。インストールUSBを作る画面では「少なくとも8GB必要です」と出るのに、足りないじゃないか。。。

Window10 21H2のインストールは成功

16GBのUSBメモリがなかったので、16GBのマイクロSDカードをUSBメモリタイプのカードリーダに差し、それでインストールUSBを作成した。クリーンインストールは無事に進み、その後の動作もとりあえず問題ないようだ。

EdgeもChromium版になっていて、Amazonプライムビデオも見られた。ただ、CPU使用率が100%近く、少しカクカクするので実用的には無理っぽい(常用を始めたパソコンのCPUはCeleronなのに安定すると20%程度)。ただ、これに関しても思い出したことがあった。

昔、NP25SをWindows10化した際、Window7の時に比べてグラフィクス性能が大きく落ちて、色々調べて対応した覚えがあった。ディスプレイアダプタ(グラフィクス)のドライバをWindowsが勝手に適用する最新版ではなく、適した版に戻せば性能改善するかもしれない。残っていたメモ(NP25S関連の情報をまとめていたフォルダの中のテキストファイル)やドライバを使ってやってみたら、CPU使用率が90%程度に落ちてギリギリセーフという感じになった。最新版のドライバはWindows8.1用に作られたもので、適用したのはWindows7用に作られたものだった。

以上で、NP25Sの復活も取りあえずの範囲は一通り完了した。

常用していたパソコンが壊れたことに伴う今回の一連の作業では、壊れたパソコンの分解・パーツの取り出しと流用、常用パソコンへのデータ移行と設定、サブ機の復活作業の3つを2つの部屋で並行してやった。

細かなトラブルにも色々出くわして思った以上に時間がかかり、土日がほぼ潰れた。幾つかの探し物で押入の中をひっくり返したりもしたので、部屋がとっ散らかり、肉体的にもなかなか疲れた。ちょっと楽しい面もあったけど、結構大変だった。我ながらよくやり遂げたと思った。