三方で鰻をいただいた後、福井県おおい町にある大津呂ダムへ赴きました。

せっかく若狭へ久しぶりに来たので、鰻の他にどこか面白そうなスポットはないかと探していたところ、この地域にあるダムの紹介記事が目に留まりました。

そのうちの1つが、大津呂ダム。

ダム軸を折り曲げたことから、折れた堤体を持つダムということで興味が湧きました。

<河内川ダム・大津呂ダム統合管理事務所>

<ダム便覧/日本ダム協会(大津呂ダム)>

三方の鰻屋さんから車を走らせ、福井県の西端近く、若狭地方のおおい町へ。

前方に見える山並みに少し入った所に、目指す大津呂ダムがあります。

正面の若狭自動車道の高架下をくぐり、山並みへと分け入ります。

若狭自動車道の高架をくぐって少し進むと、大津呂ダムへの案内看板が見えてきました。

これまで走ってきた、センターラインのある広い道から分岐して、山へと分け入る細い道へと、進路変更します。

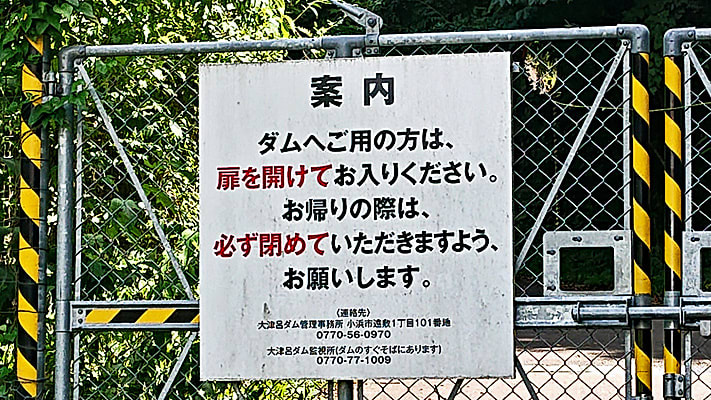

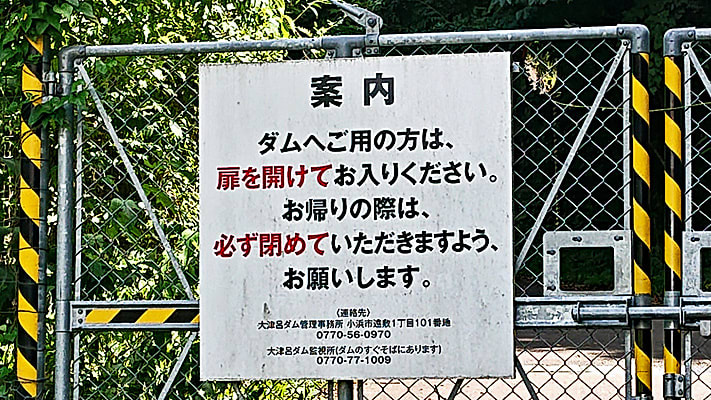

細い道へと進入すると、すぐに閉まったゲートに行く手を阻まれます。

走ってきた道路沿いの田畑を、野生動物から保護するためのゲートのようです。

施錠はされていないので、閂を開けて車でゲートを通り抜けたら、再び閂をかけておきます。

カーブの多い登り坂をしばらく上ると、大津呂ダムへ到着。

ダムの堤体を一望できる場所に、ダム監視所と展望スペースがあります。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

展望スペースには、大津呂ダムの概要を記した案内板が設置されていました。

展望スペースから、ダム堤体を眺めています。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

ダム概要の案内板に記された図と共に、大津呂ダムの特長である、折れ曲がった堤体の様子がよく分かりました。

ダムとしてはこじんまりした印象の大津呂ダムですが、それでも高さ約40m程の堤体を間近に眺める迫力を感じることができます!

ダム堤頂の標高は、102.6mです。

大津呂ダムは、洪水調節、用水確保及び河川環境保全を目的として、1989年に建設着手、2012年に竣工しました。

これより、ダムの天端を渡ります!

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

しっかりと、「大津呂ダム」という名称と、竣工年月(平成24年(2012年)5月)を刻んだ銘盤が天端に嵌め込まれています。

ダム軸を曲げて堤体が築かれていることが、この場所から見ても分かりますね。

ダム湖の様子。

かなり貯水率は低そうですが、それでも水深が深そうな緑色に見える水を湛えています。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

展望スペースにあるダム概要案内板に記されている標準断面図と突き合わせると、水位は最低水位のあたりの模様。

最低水位の標高は72.6mで、ダム湖底となる基礎岩盤の標高62mからの約10mの層は、砂等の堆積層であるようです。

堤体の色が変わっている高さ(ダム湖岸の樹木が途切れている高さ)が、常時満水位の高さであると思われます。

常時満水位の標高は93.5mで、最低水位の標高とは、実に20m程の高低差となっています!

調査や保守などのためのボートでしょうか?

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

浮桟橋のようなものに繋がれているように見えました。

水位の変化に対応できるようになっているのですね。

天端から転げ落ちるような急角度で、湖底へ向けて一直線に延びる階段…既に結構ゾクゾクしています;;

天端から、ダム監視所と展望スペースを一望。

少し前に、堤体を眺めていた場所になります。

監視所との間、画像右端の方向へ、深さが40mにもなろうとする位急激に落ち込む谷となっている地形です。

小さいダムながらも、堤体の高さが40.6mもある、大津呂ダムです。

天端から、ダム湖を眺めています。

植物が生えていない、法面のようになっている部分は、満水位の時は水没しているのでしょうね。

私が訪れたのは、8月の上旬。

酷暑の盛りで、水量も減少していたのでしょう。

堤体が折れ曲がった場所へと、やって来ました。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

見事に、折れていますねw

堤体がカーブを描くではなく、このように角度を付けて直線の堤体が折れている様子が剛健に感じられ、好印象でした!

大津呂ダムは、当初は堤体は折れることなく真直ぐに設計されたそうですが、ダム軸を折り曲げることで堤体の長さを短縮でき、コストも抑えることができたとのことです。

(上記リンク先の、日本ダム協会のダム便覧を参照)

ほぼほぼ渇水状態なためか、洪水吐きからダム下流へ流れ落ちる水は、ありません。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

急な斜面に築かれた堤体が、ピラミッドのようにも思えてきました。

天端へ向け取り付けられた階段の規則的な連なりも、美しい情景となっています。

天端を渡り終えて、反対側の堤体取付き部から、ダム湖を眺めます。

乾ききった、露出した湖岸と深い緑の湖水とのコントラストが、とても鮮やかでした。

湖水の緑は、周囲の山肌を覆う木々の葉の映えた色なのでしょうね。

よく晴れた空の青も交じり、美しい緑と青のグラデーションとなっていました。

天端の端から、堤体下流部を一望。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

反対側へ来ると、ダム監視所や展望スペースの姿もかなり小さくなって、それなりの距離のあることを実感。

僅かに流れ落ちているのが見える水は、放流管から流れてきたのでしょうか。

堤体の底部に建つ建物、直線的なダム構造物の中で丸みを帯びたフォルムが、異彩を放っていました。

天端を渡ってきた方向を眺めた、振り返り的な眺め。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

20m以上の高さにわたり、堤体が露出してしまっています。

堤体はコンクリート製で、当然ながら足下は透けている訳がないので(天端から下を眺めなければ)歩いている最中は恐怖感もありませんでしたが、実際はこのように、とんでもなく高い場所を歩いていた訳ですね…;;

画像右端に見えている、金属の格子に囲われている部分が、常時満水位の時に水を放流する、「常用洪水吐(じょうようこうずいばき)」です。

常用洪水吐のすぐ上には、洪水時に水量が貯水可能な最高位に達した場合に、天端からの越流を防ぐための「非常用洪水吐」があり、天端が橋のようになっています。

洪水時の貯水可能な最高位を「サーチャージ水位」といい、大津呂ダムのサーチャージ水位は標高99.6mで、常時満水位より約6m高い標高となっています。

天端の標高は102.6mで、サーチャージ水位との高低差は、僅か3mしかありません!

天端の反対側には、地中にも何かの施設があるようですね。

出入口が、秘密基地みたいですw

こちら側には、天端とダム湖との間で物資を上げ下ろしする、インクラインが設置されていました。

ひとしきり佇んだ後、天端を引き返します。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

この天端が、足下の最も低いところから約40mもの高さをもって屹立しているとは、とても思えません!

直線的で、爽快感のある風景です♪

高所恐怖症を感じさせない天端の歩行も、眺める向きを変えると、現実の風景が目に入ってきます;

ダム下流の地面水面は、40mの遥か下方…;;

身体を吸い込まれそうな錯覚を、覚えます!

若狭自動車道の高架を、遠くに見渡すことができました。

反対側からの見た折れ曲がり部もまた、シャープな眺めですね。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

真夏の強烈な日差しの下でしたが、熱さも忘れて個性的な大津呂ダムの魅力に、見入っていました。

一旦引き返し始めの地点へ戻り、改めて天端を渡る様子を、動画で撮影。

ダム湖や下流方向を眺めている時は、思いきり腰が引けていました(^^;)

思わずカメラを取り落としてしまいそうな感覚に襲われましたが、何とか落とさず切り抜けられましたw

渡り終える直前に、カメラが猛暑に屈して、撮影が強制終了してしまいました(ToT)

あと10秒も保ったら、完全に渡り終えるところまで撮影できたのですが…残念です。

…ということで、動画が強制終了してしまったので、改めて渡り終えた天端を振り返り、静止画で撮影しました。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

里山近くに作られた小さなダム、といった風情の大津呂ダムですが、折れた堤体や迫力の眺め等、見どころ一杯の個性的なダムで、楽しい時間を過ごすことができました^^

もう少し上流部から、ダムを俯瞰できそうなので、是非もう一度訪れて、その魅力に触れて感じたいですね。

P.S.

大津呂ダム、緑の山々に囲まれた環境に立地していますが、車で10分も走れば、海辺へ到達してしまう程、海の近くにあります!

この、海に近いというのもまた、折れた堤体と共に、珍しい個性を併せ持つ大津呂ダムの魅力ですね。

せっかく若狭へ久しぶりに来たので、鰻の他にどこか面白そうなスポットはないかと探していたところ、この地域にあるダムの紹介記事が目に留まりました。

そのうちの1つが、大津呂ダム。

ダム軸を折り曲げたことから、折れた堤体を持つダムということで興味が湧きました。

<河内川ダム・大津呂ダム統合管理事務所>

<ダム便覧/日本ダム協会(大津呂ダム)>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

三方の鰻屋さんから車を走らせ、福井県の西端近く、若狭地方のおおい町へ。

前方に見える山並みに少し入った所に、目指す大津呂ダムがあります。

正面の若狭自動車道の高架下をくぐり、山並みへと分け入ります。

若狭自動車道の高架をくぐって少し進むと、大津呂ダムへの案内看板が見えてきました。

これまで走ってきた、センターラインのある広い道から分岐して、山へと分け入る細い道へと、進路変更します。

細い道へと進入すると、すぐに閉まったゲートに行く手を阻まれます。

走ってきた道路沿いの田畑を、野生動物から保護するためのゲートのようです。

施錠はされていないので、閂を開けて車でゲートを通り抜けたら、再び閂をかけておきます。

カーブの多い登り坂をしばらく上ると、大津呂ダムへ到着。

ダムの堤体を一望できる場所に、ダム監視所と展望スペースがあります。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

展望スペースには、大津呂ダムの概要を記した案内板が設置されていました。

展望スペースから、ダム堤体を眺めています。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

ダム概要の案内板に記された図と共に、大津呂ダムの特長である、折れ曲がった堤体の様子がよく分かりました。

ダムとしてはこじんまりした印象の大津呂ダムですが、それでも高さ約40m程の堤体を間近に眺める迫力を感じることができます!

ダム堤頂の標高は、102.6mです。

大津呂ダムは、洪水調節、用水確保及び河川環境保全を目的として、1989年に建設着手、2012年に竣工しました。

これより、ダムの天端を渡ります!

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

しっかりと、「大津呂ダム」という名称と、竣工年月(平成24年(2012年)5月)を刻んだ銘盤が天端に嵌め込まれています。

ダム軸を曲げて堤体が築かれていることが、この場所から見ても分かりますね。

ダム湖の様子。

かなり貯水率は低そうですが、それでも水深が深そうな緑色に見える水を湛えています。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

展望スペースにあるダム概要案内板に記されている標準断面図と突き合わせると、水位は最低水位のあたりの模様。

最低水位の標高は72.6mで、ダム湖底となる基礎岩盤の標高62mからの約10mの層は、砂等の堆積層であるようです。

堤体の色が変わっている高さ(ダム湖岸の樹木が途切れている高さ)が、常時満水位の高さであると思われます。

常時満水位の標高は93.5mで、最低水位の標高とは、実に20m程の高低差となっています!

調査や保守などのためのボートでしょうか?

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

浮桟橋のようなものに繋がれているように見えました。

水位の変化に対応できるようになっているのですね。

天端から転げ落ちるような急角度で、湖底へ向けて一直線に延びる階段…既に結構ゾクゾクしています;;

天端から、ダム監視所と展望スペースを一望。

少し前に、堤体を眺めていた場所になります。

監視所との間、画像右端の方向へ、深さが40mにもなろうとする位急激に落ち込む谷となっている地形です。

小さいダムながらも、堤体の高さが40.6mもある、大津呂ダムです。

天端から、ダム湖を眺めています。

植物が生えていない、法面のようになっている部分は、満水位の時は水没しているのでしょうね。

私が訪れたのは、8月の上旬。

酷暑の盛りで、水量も減少していたのでしょう。

堤体が折れ曲がった場所へと、やって来ました。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

見事に、折れていますねw

堤体がカーブを描くではなく、このように角度を付けて直線の堤体が折れている様子が剛健に感じられ、好印象でした!

大津呂ダムは、当初は堤体は折れることなく真直ぐに設計されたそうですが、ダム軸を折り曲げることで堤体の長さを短縮でき、コストも抑えることができたとのことです。

(上記リンク先の、日本ダム協会のダム便覧を参照)

ほぼほぼ渇水状態なためか、洪水吐きからダム下流へ流れ落ちる水は、ありません。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

急な斜面に築かれた堤体が、ピラミッドのようにも思えてきました。

天端へ向け取り付けられた階段の規則的な連なりも、美しい情景となっています。

天端を渡り終えて、反対側の堤体取付き部から、ダム湖を眺めます。

乾ききった、露出した湖岸と深い緑の湖水とのコントラストが、とても鮮やかでした。

湖水の緑は、周囲の山肌を覆う木々の葉の映えた色なのでしょうね。

よく晴れた空の青も交じり、美しい緑と青のグラデーションとなっていました。

天端の端から、堤体下流部を一望。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

反対側へ来ると、ダム監視所や展望スペースの姿もかなり小さくなって、それなりの距離のあることを実感。

僅かに流れ落ちているのが見える水は、放流管から流れてきたのでしょうか。

堤体の底部に建つ建物、直線的なダム構造物の中で丸みを帯びたフォルムが、異彩を放っていました。

天端を渡ってきた方向を眺めた、振り返り的な眺め。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

20m以上の高さにわたり、堤体が露出してしまっています。

堤体はコンクリート製で、当然ながら足下は透けている訳がないので(天端から下を眺めなければ)歩いている最中は恐怖感もありませんでしたが、実際はこのように、とんでもなく高い場所を歩いていた訳ですね…;;

画像右端に見えている、金属の格子に囲われている部分が、常時満水位の時に水を放流する、「常用洪水吐(じょうようこうずいばき)」です。

常用洪水吐のすぐ上には、洪水時に水量が貯水可能な最高位に達した場合に、天端からの越流を防ぐための「非常用洪水吐」があり、天端が橋のようになっています。

洪水時の貯水可能な最高位を「サーチャージ水位」といい、大津呂ダムのサーチャージ水位は標高99.6mで、常時満水位より約6m高い標高となっています。

天端の標高は102.6mで、サーチャージ水位との高低差は、僅か3mしかありません!

天端の反対側には、地中にも何かの施設があるようですね。

出入口が、秘密基地みたいですw

こちら側には、天端とダム湖との間で物資を上げ下ろしする、インクラインが設置されていました。

ひとしきり佇んだ後、天端を引き返します。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

この天端が、足下の最も低いところから約40mもの高さをもって屹立しているとは、とても思えません!

直線的で、爽快感のある風景です♪

高所恐怖症を感じさせない天端の歩行も、眺める向きを変えると、現実の風景が目に入ってきます;

ダム下流の地面水面は、40mの遥か下方…;;

身体を吸い込まれそうな錯覚を、覚えます!

若狭自動車道の高架を、遠くに見渡すことができました。

反対側からの見た折れ曲がり部もまた、シャープな眺めですね。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

真夏の強烈な日差しの下でしたが、熱さも忘れて個性的な大津呂ダムの魅力に、見入っていました。

一旦引き返し始めの地点へ戻り、改めて天端を渡る様子を、動画で撮影。

ダム湖や下流方向を眺めている時は、思いきり腰が引けていました(^^;)

思わずカメラを取り落としてしまいそうな感覚に襲われましたが、何とか落とさず切り抜けられましたw

渡り終える直前に、カメラが猛暑に屈して、撮影が強制終了してしまいました(ToT)

あと10秒も保ったら、完全に渡り終えるところまで撮影できたのですが…残念です。

…ということで、動画が強制終了してしまったので、改めて渡り終えた天端を振り返り、静止画で撮影しました。

(画像クリックで、別ウィンドウが開きます)

里山近くに作られた小さなダム、といった風情の大津呂ダムですが、折れた堤体や迫力の眺め等、見どころ一杯の個性的なダムで、楽しい時間を過ごすことができました^^

もう少し上流部から、ダムを俯瞰できそうなので、是非もう一度訪れて、その魅力に触れて感じたいですね。

P.S.

大津呂ダム、緑の山々に囲まれた環境に立地していますが、車で10分も走れば、海辺へ到達してしまう程、海の近くにあります!

この、海に近いというのもまた、折れた堤体と共に、珍しい個性を併せ持つ大津呂ダムの魅力ですね。