記録上の2代目当主であった池久保の妻は、薩摩から地検の測量にやってきた出水郷士の武宮大覚左衛門の娘であった梅千代であると当家の資料に記録されています。

しかし、墓石の調査によると池久保の妻は名前が千袈裟とあります。

墓石は池久保の孫であった平安統惟貞が建立していますので、自分の祖母の名前を間違うことはないでしょう。

この写真の墓石は既に引退させられた墓石で、現在は墓の隅に置かれています。左側面である写真のこの面に「俗名喜美留与人 池久保」、その横に「俗名 千袈裟」と書かれていたようですが、今は風化しており池久保の名はうっすらと見えますが千袈裟の名は見えません。

墓石の正面には、池久保と妻の戒名や卒年が書かれており、妻の卒年は1721(享保6)年5月10日とあり、記録にある梅千代の卒年と同じです。

池久保の妻には名前が2つあったのか?どちらかが再婚者?

いや、しかし卒年が同じであるのはおかしい。

いろいろと疑問を抱えていたのですが、突然新しい情報が入ってきました。

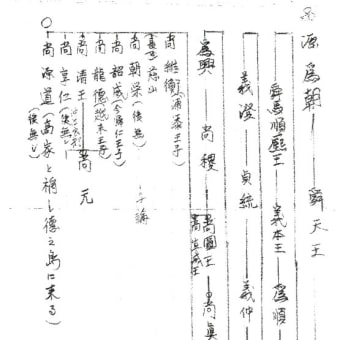

それは池久保の父親であった中城についての情報です。島の親戚筋の方からの貴重な情報によれば、以下の話が伝わっているとのことでした。

中城は薩摩の時代になって与人をしていたが、妻に先立たれた。

そしてその当時までは与人の詰所(大城殿内)は内城にあったが(恐らく城跡の付近です)、和泊の方に移るように指示があった。その時に妻に先立たれていたので、薩摩の役人の娘を当てがわれ再婚したということなのです。

中城の妻であった真美は1680年に他界しており、中城本人は1688年に他界しており確かに妻に先立たれています。

よって1680年から1688年の間に、和泊の方に移住し薩摩役人関係の娘を後妻としたことになります。

中城の生まれた年は不明ですが、和泊に移住したり後妻をもらったことを考えると、この時は40~60代だったのかもしれません。移住については、与人の仕事をしている期間のみで、家族は内城にいたようです。

そしてその後妻というのが、池久保の妻であると記録されていた梅千代だったのではないかと思うのです。

出水郷士であった武宮大覚左衛門は、1660年に島に来ていますので、ここで島妻との子供ができていたとすれば、その子は1680年あたりには20歳ぐらいです。妻を亡くし、和泊に移住した中城の身の回りの世話をするための後妻だったのではないかと思うのです。

梅千代を中城の後妻とするなら、ここでもう1つ疑問があります。中城の墓石には先妻であった真美の名前が書かれているのかは読み取れず不明なのですが、位牌には真美の名前があり、梅千代の名前はありません。

そこをどう捉えるかですが、後妻であったと思われる梅千代を迎えたあと、中城は1688年に他界してしまいます。

妻の梅千代は、中城の本拠地であった内城には行かずに、中城と暮らした場所に留まったのではないかと思うのです。

その後に、中城の嫡子であった池久保の二男であった孫にあたる清嶺が中城に養子に行ったようです。関係上は祖母にあたる梅千代には跡継ぎがおらず、そこの養子となったのだと考えられます。

更には、この清嶺が養子となった家は、薩摩からやってきた役人の町田家と関係があると言われています。町田家の屋号は中城です。

私は最初は清嶺が町田家に養子に行ったと思っていました。

島の中城字誌によれば、町田家のご先祖である附役の町田勘左衛門が島にやってきたのは1791(寛政3)年のことです。

清嶺の生まれた年は分かりませんが、長兄の佐久田が1675年、五男の平安統惟次は1692年生まれですから、その間に清嶺は生まれており、清嶺が生きている間には町田家はまだ島には存在しておらず養子に行くことは不可能です。

しかしこの町田家に関わる話としては、中城の娘を嫁にもらったので、町田家は中城の屋号を賜ったというのです。

実際に町田家の屋号は中城で、お住まいのある場所は小字名で中城という地名です。

ただし、中城の娘を嫁にするには年代が合いません。

私が考えるに、中城が和泊に降りて、薩摩の役人関係の娘を後妻とした。そしてその後妻には跡継ぎが無く、中城の孫であった清嶺が養子となった。その後、ずっと子孫は屋号を中城と名乗り、薩摩から町田勘左衛門がやってきたときに、屋号中城の娘を島妻にした。

町田家と屋号中城家の娘との間の子供が町田家の跡取りとなって、島妻側の中城という屋号を賜ったということではないでしょうか。

私の考察がすべて正しければ、梅千代のこと、中城に養子に行った清嶺のこと、町田家が中城(屋号:中城)の娘をもらったという話、町田家が屋号を中城と名乗っていることなど、全てがクリアになるのです。

池久保の妻は梅千代ではなく墓石にある千袈裟であり、中城の後妻が梅千代であって、記録の方がミスだったということになります。池久保の墓石の情報が正しいと仮定して、その他の話などを繋げてみると、この考察が正しい気がしてなりません。

次に島に行ったときには、町田家の方に直接お話を伺いたいと思っている次第です。