改めて学ぶ・新NISAの「成長投資枠」上手な活用法 個別株式への投資にチャレンジすることも可能

2024/11/29 07:20 (東洋経済オンライン)

政府は「貯蓄から投資へ」を推進し、金融教育にも力を入れています。一方、現在の50代・60代は「お金は汗水垂らして働いて得るもの」「投資でお金を増やすのは抵抗がある」という価値観が根強い世代であるようにも思います。

近年の物価の上昇や、将来の年金給付額の減額見通しといった環境の変化に伴い、投資による資産形成の必要性は高まっています。このような流れを受け、投資の切り札として2024年1月から始まったのが、新NISAです。

これまで投資に無縁で過ごしてきた50代・60代の方にもわかりやすいように、新NISAの活用法とリスクについて『老後のお金の不安をなくす50代・60代からの新NISA』より、一部抜粋・編集してお伝えします。

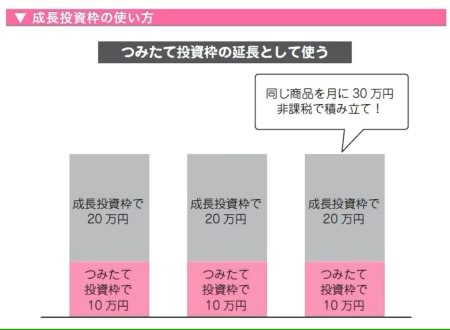

成長投資枠の使い方

自由度の高い新NISAの成長投資枠は、さまざまな使い方があります。自分に合う方法で活用しましょう。

●つみたて投資枠の延長として使う

成長投資枠も、つみたて投資枠の対象商品に投資が可能です。また、積立投資も可能です。つみたて投資枠の対象商品を年間120万円以上積み立てたい場合は、成長投資枠も活用しましょう。

●つみたて投資枠の対象外の投資信託を購入する

つみたて投資枠対象の投資信託は280本ほどですが、成長投資枠の対象は2000本以上あります。

金に投資する投資信託など、初心者に組み入れをおすすめしたい商品の中には、つみたて投資枠が使えないものもありますので、成長投資枠を利用して積立投資をしましょう。また、リスクが高めの投資信託で、攻めの運用を行うという活用方法もあります。

●タイミングを狙った購入をする

つみたて投資枠では、タイミングを狙って、一度に大きな金額を購入することはできません。そのため、相場が大幅に下落して「このタイミングでたくさん購入したい」という場合には対応できません。

その点、成長投資枠は年間240万円の範囲であれば、一度にまとめて購入することができます。つみたて投資枠で購入している商品が値下がりした時に、リバランスのために買い増す際にも活用できます。

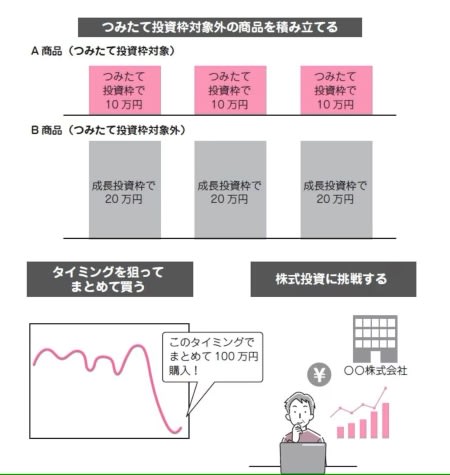

個別株式への投資も可能

●個別株式への投資に挑戦する

成長投資枠では、新NISA口座を証券会社で設定している場合、個別株式への投資も可能です。投資信託よりもリスクは高いですが、うまくいけば、大幅な値上がり益も見込めます。

新NISAは値上がり益に対してすべて非課税になりますので、株式投資で上手に活用できれば、その効果は絶大です。個別株式への投資は、投資初心者向けとはいえませんが、単元未満株※であれば少額での投資も可能ですので、チャレンジしてもよいでしょう。

※単元未満株とは

株式は通常、1単元である100株から取引が可能です。

しかし、これだと個人の投資家にはハードルが高いため、証券会社各社が100株よりも少ない1株単位で投資できるようにしていることがあります。これを単元未満株と呼んでおり、新NISAの対象です。

株式は通常、1単元である100株から取引が可能です。

しかし、これだと個人の投資家にはハードルが高いため、証券会社各社が100株よりも少ない1株単位で投資できるようにしていることがあります。これを単元未満株と呼んでおり、新NISAの対象です。

(画像:『老後のお金の不安をなくす50代・60代からの新NISA』より)

(画像:『老後のお金の不安をなくす50代・60代からの新NISA』より)

投資がおもしろいと感じるようになったら、株式投資も選択肢の1つです。成長投資枠を活用して、挑戦してみましょう。

慣れてきたら株式投資に挑戦

●投資の醍醐味が味わえる株式投資

株式投資はリスクが大きい一方、自分で選んだ企業に投資することで大きな利益が期待できるという、投資の醍醐味を味わえる方法です。これぞと思う銘柄に投資して、大きな成果が得られれば、新NISAの非課税効果を最大限に活かすことができます。

●新NISAで株式投資をする際の注意

非課税の範囲内で株式投資をするには、成長投資枠の上限である年間240万円以内で行う必要があります。資産形成のベースとなる積立投資に、成長投資枠を活用している場合は、株式投資に使える額はもっと少なくなります。

年間投資枠は、一度売却しても翌年にならないと復活しません。そのため、売買を繰り返すとすぐに枠がなくなります。非課税枠での株式投資は、中長期の値上がり期待か、配当金目的の長期保有か、いずれかの戦略がよいでしょう。

なお、株式は通常、1単元である100株から取引が可能です。

しかし、これだと個人の投資家にはハードルが高いため、証券会社各社が100株よりも少ない1株単位で投資できるようにしていることがあります。これを単元未満株と呼んでおり、新NISAの対象です。少額で投資したい場合は、活用するとよいでしょう。

●新NISAは米国株式にも投資が可能

米国株式のメリットは、アップルやアマゾンなどの世界の優良企業に投資ができることです。また、高配当かつ経営が安定し、継続的に配当金を出している企業も多く存在します。注意点は、米国株式の値上がり益は非課税ですが、配当金に対する税金は、日本で非課税となる代わりに、米国へ10%払う必要があることです。また、為替変動リスクもあるため、注意しましょう。

(画像:『老後のお金の不安をなくす50代・60代からの新NISA』より)

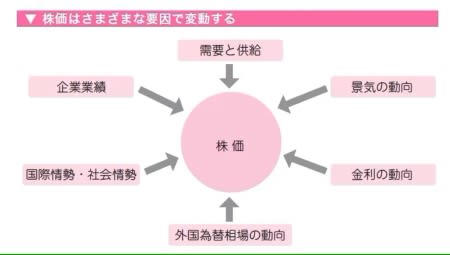

株価は、基本的に需給のバランスで決まります。

買いたい人が売りたい人より多ければ株価が上がり、逆なら下がります。株価が動く理由は、企業自体に関係する内部要因と、市場全体に関係する外部要因に分けられます。

株価の変動要因

●内部要因:企業業績

企業は、株式を発行して投資家からお金を集め、それを使って必要な物資を揃えたり、人を雇うなどして事業を行います。

事業で利益をあげると、企業は株主に配当金などで利益を還元します。利益還元が期待できる企業の株式は、買い手が集まり、株価が上がります。これが内部要因で株価が値上がりする理由です。逆に、業績悪化は株価が値下がりする要因です。

●外部要因:景気の動向、為替・金利の動向

景気がよいと、モノの売れ行きがよくなります。企業は生産量などを増やして業績は改善し、仕事が増えるため失業率は下がり、給与水準は上がります。すると世の中は、さらにお金を使います。

しかし、モノがあふれ供給過多になると、作っても売れなくなるので、企業は生産を抑制して業績が悪化します。生産が少なくなると、またモノが売れはじめ、景気は回復に向かいます。これが景気変動の基本的なメカニズムで、株価はこの影響を強く受けます。

円安は海外に輸出した商品で得られる利益が増えるため、輸出企業にとって有利に、円高は海外から安くモノを仕入れられるため、輸入企業にとって有利になります。

また、金利は企業の借入金利息に影響します。金利が上昇すると借入金の金利が上がり、支払う利子が増えるため、企業の収益を圧迫して株価には悪影響となります。

(画像:『老後のお金の不安をなくす50代・60代からの新NISA』より)

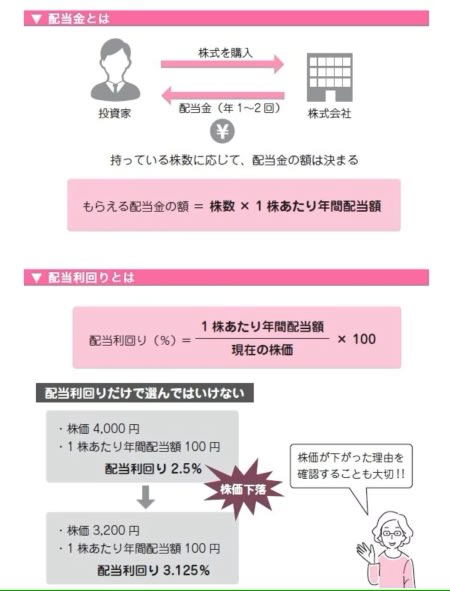

●配当金とは

企業は、利益の一部または全部を株主に配当金として配分します。

株主は保有株数に応じ、配当金を受け取ることができます。

基本的には、会社の利益の状況で配当金の有無・増減が決定しますが、企業の方針によって、利益があっても配当金を支払わない場合、利益がなくても支払われる場合があります。そのため、配当金が多いからといって、たくさんの利益をあげているとは限りません。

頻度としては、本決算の際に年1回、あるいは中間決算もあわせて年2回支払う企業が多いです(日本企業の場合)。

配当金を受け取るには、権利確定日(多くの企業で決算日と同一日)時点で、株主名簿に登録されている必要があります。配当金を受け取りたい場合は、購入や売却のタイミングに注意しましょう。

NISAを使っていても課税?

●新NISAでは、配当金の受け取り方に注意

受け取り方法は、次の3通りです。株式数比例配分方式を使わないと、新NISAを使っていても課税されてしまうため、注意してください。

①株式数比例配分方式

すべての銘柄の配当金を証券口座で受け取る方式

②登録配当金受領口座方式

すべての銘柄の配当金をあらかじめ指定した1つの銀行などの口座で受け取る方式

③個別銘柄指定方式

銘柄ごとに銀行等の口座を指定して配当金を受け取る方式

●平均的な配当利回り

銘柄によって配当利回りはそれぞれですが、東証プライム市場に上場している全銘柄の平均配当利回り( 単純平均)は2.11%です(2024年7月11日時点)。

つまり、平均的な配当利回りの銘柄を200万円持っていると、年間で約4万2200円の配当収入が得られる、ということです。配当金を新NISAで上手に非課税で受け取ることも、重要な投資戦略です。

(画像:『老後のお金の不安をなくす50代・60代からの新NISA』より)

株式投資がうまくいけば、値上がり益を狙うこともできます。そのためには業績と財務の分析が必要です。基本となるポイントを押さえましょう。

業績と財務の分析ポイント

●株式投資の基本は業績と財務の分析

個別株式に投資する際は、その株式を発行する企業の業績と、財務状況の分析が必要です。確認するべき内容のうち、代表的なものをみていきましょう。

●業績の確認

業績確認は、売上高と営業利益のチェックが基本です。売上高はモノやサービスを売って得られた金額の合計です。営業利益は本業で稼いだ利益のことで、売上高から売上原価と販売管理費を引いた数値です。

10年程度のトレンドを見ながら、直近3年位でこれらが増え続けているか確認しましょう。

●稼ぐ力を確認

利益を出す力も重要です。営業利益率(営業利益/売上高×100)、経常利益率(経常利益/売上高×100)が高いほど、儲ける力があるといえます。また、1株あたり利益を示すEPS(当期純利益/発行済株式数)が上昇していれば、稼ぐ力が向上しているといえます。

●財務の健全性を確認

企業の総資産は、発行済株式と事業の利益の蓄積を合計した自己資本(≒純資産)と、借入によって得た他人資本(負債)で構成されます。

負債が多いと、経営が安定しておらず倒産の確率が上がると一般的にいわれ、また返済や利子の負担が多くなるため利益を圧迫します。

負債が多すぎず、自前の資金で経営しているかを表すのが、自己資本比率(自己資本/総資産)です。業種によりますが、30%以上が目安といわれます。

●株価が割安か確認

会社の実力と比べて「株価が安いか」を測るには、PER(株価/EPS)とPBR(株価/1株あたり純資産)を使います。PERが低ければ利益水準と比較して割安、PBRが低ければ保有する純資産に対して割安といえます。

著者:工藤 将太郎

関連記事

ブログ村ランキングに参加しています

バナーをクリックして応援お願いします

おすすめのサイト