昨日(2015/04/18)は、せっかく上野に来たので、

東京藝術大学大学美術館にも行っていました。

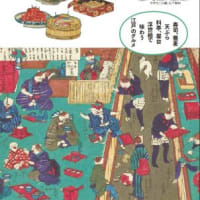

行ったのは、新年度に入ってまもなくから、

開催されている『ダブル・インパクト』。

なんか引かれたんですよねぇ。

何が“ダブル”かというと、ボストン美術館と

東京藝術大学のコレクションを合わせるということで、

近代の日本と西洋の相互影響関係を示してみようとする

ものと言うことらしいです。

通常であれば、会場間もない時間帯に行くところなのですが、

上記の通り、この日は夜に『大英博物館展ナイト』に参加予定。

と言うことで、昼も過ぎて、まもなく夕方になりそうな時間帯に到着。

テーマ的に、混むことはないだろうと思っていましたが、予想通り。

でも、なんか、観光旅行のバッジを付けた年配の人達が

多数見受けられたので、日帰り観光とかのコースに

なっているんですかね?

展覧会の後世の通り、黒船来航の頃から展示は始まります。

作者不詳の《ペルリ浦賀上陸図(19世紀後半江戸時代、

ボストン美術館蔵)》には、船の大きさなどの

スペックが記されているんですよね。

これにはビックリ。

その後の戦を想定して、索敵でもしていたんでしょうかね?

河鍋暁斎の《地獄太夫と一休(1870-1880年代、ボストン美術館蔵)》ですが、

地獄太夫って、いろいろあるんですね。

誰の作品だったか忘れてしまっているんですが(苦笑)、

他の地獄太夫作品も見たことがあります。

着物の柄が、中々オドロオドロしい・・・。

柴田是真の《野菜涅槃図蒔絵盆(1888年、ボストン美術館蔵)》。

先日、サントリー美術館で伊藤若冲の《果蔬涅槃図》を見たんですが、

野菜をブッダの涅槃に見立てて描くって、ポピュラーなの?

同じような見立てずに驚きました。

でも、若冲の方が、コミカルで好きかな。

ポスターとかで目にして気になっていた

小林永濯の《菅原道真天拝山祈祷図(1860-1880年代・明治時代、

ボストン美術館蔵)》

ですが、完全に劇画ですね。

それが100年も前に描かれているのには驚きです。

久米桂一郎の《夏の夕(鎌倉)(1894年、東京藝術大学蔵)》は、

モネの《積みわら(1890-1891年、シカゴ美術館蔵)》じゃないのか?

構図とか、テーマとかが激似と思いました。

時代的に、モネに久米桂一郎が触発されたというのは、

有り得る話ですね。

いやぁ、結構勉強になりました。

日本と西洋の交流で、良くも悪くも、

より文化的な発展が進んでいたことが、良くわかりました。

空いていたことも、良かったかな(苦笑)

| 名称 | ボストン美術館×東京藝術大学 ダブル・インパクト 明治ニッポンの美 http://double-impact.exhn.jp/ |

|---|---|

| 会期 | 2015年4月4日(土)~5月17日(日) |

| 会場 | 東京藝術大学大学美術館 本館 展示室1、2、3 |

| 当日観覧料 | 一般1500円、高校生・大学生1000円、中学生以下無料 |

| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 月曜日(4月6日、5月4日は開館) |

| 巡回展 | 2015年6月6日(土)~2015年8月30日(日) 名古屋ボストン美術館 |