8月10日土曜日

講習会に参加しました。

保育理論

「1日の生活と遊びの

子どもへの援助の仕方」

という内容でした。

新宿せいが子ども園の副園長、中山利彦先生の熱い講義で、とても有意義な時間を過ごせました。

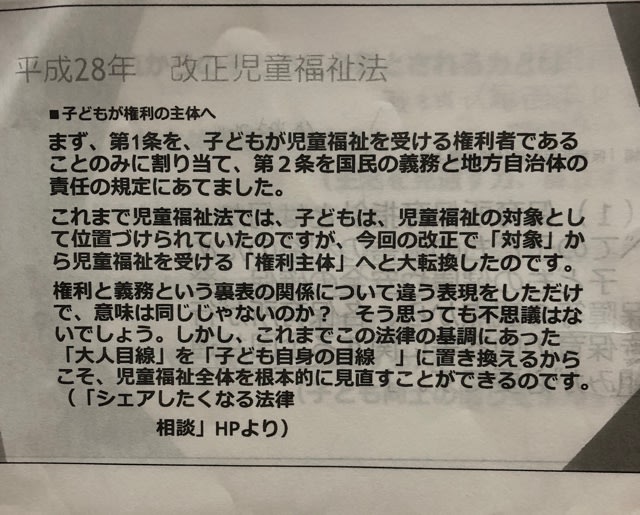

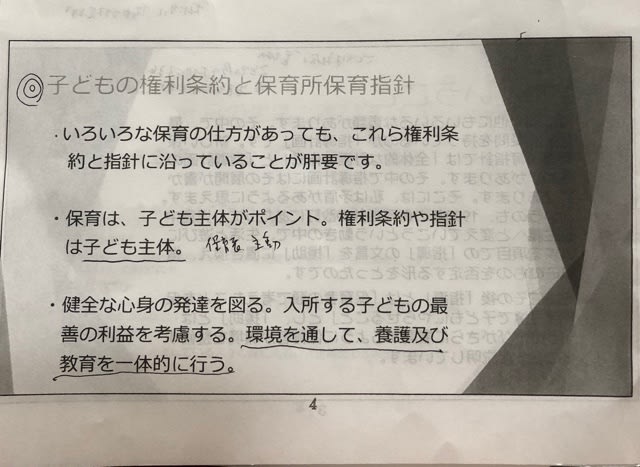

常に保育所保育指針、子どもの権利条約に則った保育をしてください。

ということでした。

保育所保育指針は、保育をする者が常に身に置き、熟知して保育に当たるべきもの。

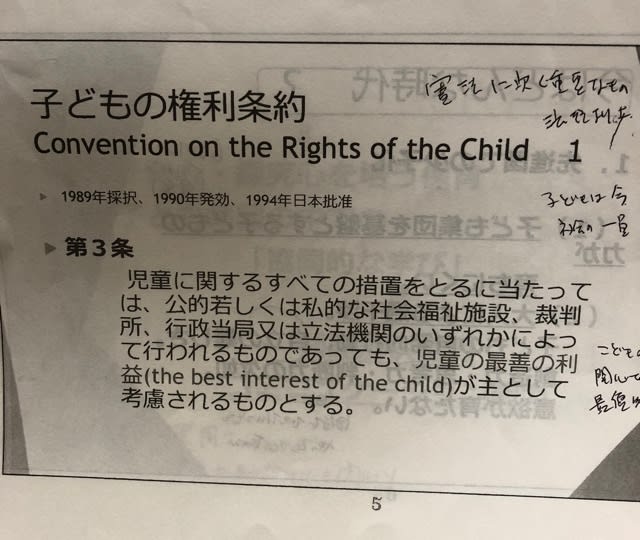

子どもの権利条約とは、保育所保育指針より上に位置し、日本国憲法の次くらいに位置するものだそうです。

内容は大きく言えば

常に子どもの利益を最優先させるべき、ということが書かれています。

以上のことを常に心に留めて

日々の保育を行ってください

とおっしゃっていました。

そしてこれからの子どもに必要とされる力とは

子どもが主体的に活動する力

(生活を見通す力、自立すること)

子どもが自発的に活動する力

(子ども自ら環境に働きかけられる力)

子どもが特性を活かし活動する力

(選択する力、自分の好きが分かる)

他の子どもと関わって活動する力

(子ども同士の関わりを保障する環境)

これらの力が必要なのだそうです。

これらを通して、問題解決脳力

コミュニュケーション能力

が育って行くのだそうです。

因みに、子ども同士の関わりというのは

目と目が会うだけでも立派な関わりだそうです。

ご馳走さまが言えた

食事の前後に椅子が出せた、しまえた

ごめんねが言えた

靴が履けた

などなど

子どもが出来て

すごいね、ありがとう😊

と喜んだり

ハッパをかけてやるように仕向けたり

こちらは色々と頭を巡らせますが

やらせる

のではなくて

自主的にやるようになる

という心の中が大切なんだなと

改めて思い出しました。

お盆休みをいただいておりましたが

明日からの保育に

活かして行こうとおもいます。

せいが子ども園の園長先生の著書です。

読んでみようと思います。

ほい

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます