住吉神社 神奈川県川崎市中原区

「住吉神社」の社号は、10社合祀に際し、地名の住吉村が由来となっている。従って、住吉大社(総本社:大阪府大阪市)との関係はない。

住吉神社

【住 所】神奈川県川崎市 中原区 木月1-20-1 Mapion

【御祭神】

【由 緒】社名はもともとは矢倉神社と称していたが、明治42年、村内鎮座の天照皇大神宮・八幡神社・子ノ神社・八雲神社・春日神社・天満神社・白山神社・稲荷神社・諏訪神社・神明神社の10の神社を矢倉神社(木月字矢倉407 現在地に鎮座)に合祀、当時の村名をとり、住吉神社と改称した。 参考にしたWEB:神奈川県神社庁、他【例大祭】8月第4土曜日・日曜日 - 大祭(前夜祭・本祭)

住吉神社の写真 令和6年10月27日撮影

鳥居 社号標 昭和54年(1979)に再建

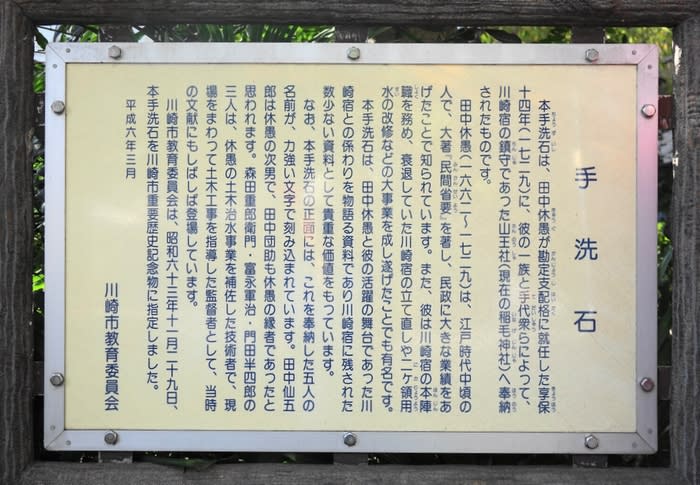

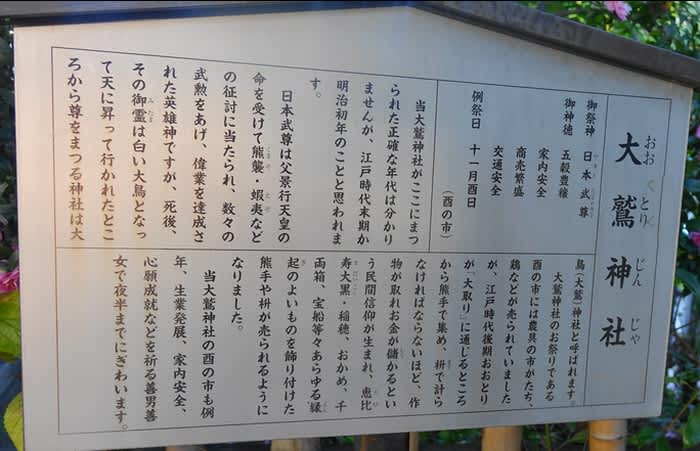

手水舎

参道 正面に社殿

狛犬 明治30年(1897)建立

社殿 昭和34年(1959)、建替え

社殿前の神額

住吉会館 昭和47年(1972)に建設、貸会議室などとしても利用

「住吉神社」の社号は、10社合祀に際し、地名の住吉村が由来となっている。従って、住吉大社(総本社:大阪府大阪市)との関係はない。

住吉神社

【住 所】神奈川県川崎市 中原区 木月1-20-1 Mapion

【御祭神】

天照皇大御神(旧:天照皇大神宮 木月字伊勢町2274)

誉田別命(八幡神社 八幡町1633)

大己貴命・大国主命 田中1908)

須佐之男命(八雲神社 天王森1099)

天児屋根命(春日神社 春日町1967)

菅原道真(天満神社 中ノ町813)

菊理姫命(白山神社 上ノ町996)

倉稲魂命(稲荷神社 稲荷町739)

建御名方命(諏訪神社 諏訪町1302)

天照皇大御神(神明神社 上ノ町1035)

矢倉神社(矢倉神明社 木月字矢倉407(現在地)。なお、 矢倉神社の創建時期、ご祭神は不詳。社格は旧村社)

【創 建】不詳誉田別命(八幡神社 八幡町1633)

大己貴命・大国主命 田中1908)

須佐之男命(八雲神社 天王森1099)

天児屋根命(春日神社 春日町1967)

菅原道真(天満神社 中ノ町813)

菊理姫命(白山神社 上ノ町996)

倉稲魂命(稲荷神社 稲荷町739)

建御名方命(諏訪神社 諏訪町1302)

天照皇大御神(神明神社 上ノ町1035)

矢倉神社(矢倉神明社 木月字矢倉407(現在地)。なお、 矢倉神社の創建時期、ご祭神は不詳。社格は旧村社)

【由 緒】社名はもともとは矢倉神社と称していたが、明治42年、村内鎮座の天照皇大神宮・八幡神社・子ノ神社・八雲神社・春日神社・天満神社・白山神社・稲荷神社・諏訪神社・神明神社の10の神社を矢倉神社(木月字矢倉407 現在地に鎮座)に合祀、当時の村名をとり、住吉神社と改称した。 参考にしたWEB:神奈川県神社庁、他【例大祭】8月第4土曜日・日曜日 - 大祭(前夜祭・本祭)

住吉神社の写真 令和6年10月27日撮影

鳥居 社号標 昭和54年(1979)に再建

手水舎

参道 正面に社殿

狛犬 明治30年(1897)建立

社殿 昭和34年(1959)、建替え

社殿前の神額

住吉会館 昭和47年(1972)に建設、貸会議室などとしても利用