月並みな言い方をしてしまえば「都市における疎外」が描かれている。

それは、「他者とのコミュニケーション」からの疎外であり、

都市の「祝祭」からの疎外である。

こうして、自らの存在への「うたがい」は、

その一つの根源としての「都市」を発見し、

それに向かって運動したことが見て取れるわけだが、

それにしても、なぜ「都市」だったのだろうか?

「都市」とはどういうものなのだろうか? について、

連想のままにしばらく考えてみよう。

「都市」の本質を一言でいってしまえば、

如月小春もその作者ノートの中で言うように、

「全体性の不在とそれを隠ぺいする局所の充実」であろう。

トータルに世界を認識したいという欲求は、われわれの

根本的な欲求の一つであると思われるが、都市は、

基本的にそれを不可能にする場所である。

なぜ、トータルな認識が重要なのかといえば、

物事の意味を決める一つの方法は、

それが全体の中で占める位置によって決めるということだからであり、

この方法によれば「意味」とは「布置」に他ならないからである。

現在でもきわめて濃密なコスモロジーが存在するといわれている

バリ島の子供は、自分の村から離れた場所に行くと、

引きつけを起こしたり、何もできなくなったりすることがあるという。

一歳になる私の子供も、よその場所に行くと、

しばらくはまったく歩けない状態になったりする。

われわれの世界認識は、一つにはトータルフレームとその中における

要素の位置づけという形をとるのであり、フレームが確定できないと

すべての意味が希薄な、浮遊するものになるのである。

境界がなくなることによって、境界の向こうに鬼を見ることも

無くなるが、それと同時に、境界の内側もまた、ぼやけたものになる。

世界の情報化は、世界を必然的にボーダーレスにしたが、

そうしたボーダーレス化が情報的な意味と同時に物質的な意味でも

進行したのが「都市」なのである。

後に、史家によって Poly-Cultural-Environment と定義されるであろう都市は、

共同体内価値をもたない空間となった。家単位の価値は、

従来「むら」によって担われていた価値のかなりの部分を代替したが、

しかし、それには限界がある。

こうした変化を現象的に反映したものが、たとえば「祭の衰退」である。

東京の「都市」化は昭和30年代に始まるといってよい。

それは昭和39年の東京オリンピックで一つのピークを迎える。

そして、この期間はまた、家庭の第1次的な情報化の

主役であったテレビの普及の進行とも一致している。

そして、「都市」の生活者は「日常」を失った。

そして、その代わりに「多様な日常」を手にいれた。

1980年代後半の「記号論」の異様な流行、すなわち、

記号の消費の進行は、そうした「日常」を形作る記号たちが

崩れ行くことの予感が成したものでもあった。

保護運動やコレクターの出現は、その種が滅びることを予言する。

こうして物質的にも裏付けられた「多様な日常」の実現によって、

都市の時間と空間とは、いわゆる「メタ・オブジェクトの貫入」を

おこして、ハレとケとが混じりあったカオス的な状態となる。

そして、その中を「日常化した希薄な祝祭」と「祝祭のマニュアル」とが横行する。

多くの記号が濃密な意味を失えば、コミュニケーションもまた

危機に陥る。濃密なコミュニケートはその可能性をほとんど失い、

表層的なもののみが増える。

「他者」は失われ、コミュニケートの失敗からの防御反応と

しての適応的引きこもりと、表層的でインスタントな

「面白さ」への耽溺とが、さらに追い打ちをかける。

TVでは空前の漫才ブームが起こり、

アイドルたちは希薄な祝祭の巫女となる。

小柳ルミ子、南佐織、天地真理にはじまり、山口百恵によって

完成に到るアイドルという存在は、自らの存在感を押しつけるのではなく、

逆に、あらゆる視線を受け入れることによって

カリスマ性を獲得したのである。

「他者」の喪失はまた「自ら」の喪失でもある。そこに、たとえば

「世界が無いといられない自閉症」というような奇妙な状態も現れる。

始まりは、といって原因を一つに押しつけてみたところで仕方ない

はなしではあるが、主な因子は、やはり「通路」の拡張だったのだと思う。

その「通路」を「情報」という香りが流れた。どのような方角に?

好奇心の方角といえばよいだろうか。

好奇心が有効であるのは、奇なるものが少ない世界においてである。

しかし、麻薬の発見が、ある種の天授の苦痛除去系を災いの元に

変えたように、情報の、それもある意味での麻薬的な偏りを持つ

人工的な情報の流通は、好奇心を災いのもとに変えたかもしれない。

そして「都市」が生まれ、如月小春はまことに「都市」の「辺境の」子である。

柄谷行人が、その「村上春樹論」の中で村上春樹について主張するのと同様に、

この3つの芝居は、如月小春にとっては、その「全体性」への希求と

超越論的な視座の確保への通過しなければならない努力であり、

そしてまた、作者をそれらの希求から解放するものでもあったと思われる。

ちょうど、この如月小春をめぐる文章がまた、

そうした希求からわたしを解放するための一つの手段であるように。

この、柄谷の「村上春樹論」は、その「固有名詞の不在」

を軸とした論考であり、如月小春論として読みかえる

ことができる部分も多い。しかし、村上春樹と如月小春の

最大の違いは、前者が、柄谷も指摘するように、アイロニーを

込めて「記号の崩壊」を文章にするのに対して、

如月小春においては、それは、既にアイロニーの対象ではなく、

自分にとっての切実な現実であるということであろう。

従って、如月小春には、村上春樹のように超越論的な地位を

確保してそこに安住することはできない。

この3つの戯曲は、やはり「都市」の辺境に

生まれ育った私にとって、決して忘れることの

できないものであり、折りに触れて、

そのいくつかのシーンが背景となる音を伴って頭の中に蘇る。

「Another」の中の、「吃立する自動販売機たち」というイメージは、

誰も通らないのに点滅する信号機を、クリスマスツリーの

飾りに見立てて、地球上のすべての信号機に思いを馳せたり、

暗闇にぽつねんと立つ電話ボックスに愛しさを感じていたりした

私にはとても好ましいものであったし、

そこにある宮沢賢治のフレーバーもとても楽しかった。

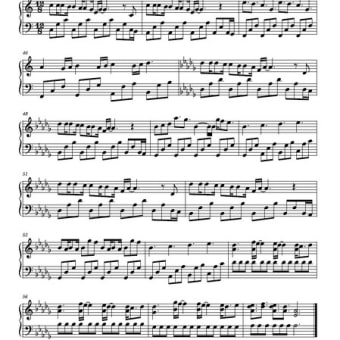

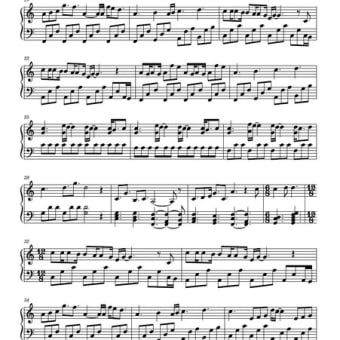

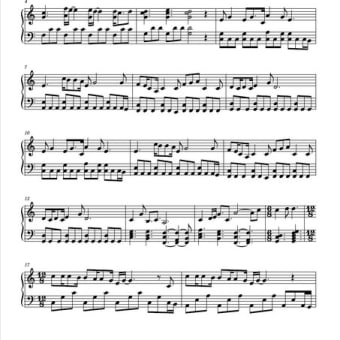

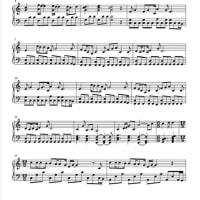

また、この作品を私にとってより美しくしているのは、

セリフにおけるリフレインと対位法の多用である。

元来、如月小春の戯曲は、作者の趣味によって音楽性の強いものになっている。

それは、セリフの響きとともに、BGMにも現れており、特に、

後期の作品においては、非常に効果的なものになっているが、

この「Another」はそうした後期の作品におけるそうした効果の

萌芽となるものといえるだろう。

最新の画像もっと見る

最近の「好き」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事