紹介記事が掲載されたのは日経新聞6月10日夕刊です。

内容は以下の通りです。

スマートフォンの操作方法から植木の剪定(せんてい)まで、ちょっとした家事なら何でもお任せを――。日常の困りごとを解消してもらおうと、シニア世代が地域住民を支援する取り組みが広がっている。双方を結びつけるのは、ボランティア団体や自治体。シニアが持つ豊富な経験を地域のサポートにつなげる狙いだ。

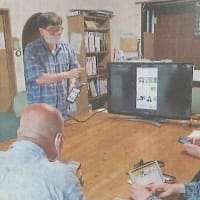

「きょうは『タップ』という言葉を覚えてください」。5月、東京都八王子市の住宅の一室でスマホ教室が開催された。集まったのは近くに住む60~80代の高齢者4人。時に戸惑いの表情を見せながらもスマホを手に熱心に聞き入った。

講師を務めたのは同市の山川正泰さん(66)だ。この日は、スマホのホーム画面への戻り方や充電のタイミングといった基本的なことから、対話アプリ「LINE」の使い方といった少し高度な内容まで、講義は約1時間に及んだ。

受講者の一人、北沢昇さん(78)は「ささいなことについては、携帯ショップのスタッフより、同世代の人の方が気軽に質問しやすい。近くに詳しい人がいてくれて、本当に助かっている」と喜ぶ。

こうした〝授業〟が実現した背景に、同市のNPO法人「めじろむつみクラブ」の存在がある。メンバーは全員が60歳以上。体力自慢のシニアと、日常家事などの手助けを求める住民をマッチングしている。障子の張り替えや電球の交換まで、活動の範囲は幅広い。

山川さんもメンバーで、2015年ごろから活動。フリーライターとして毎日のように仕事でスマホやパソコンを使っており、基本操作などに熟知している。昨春にビデオ会議サービス「Zoom(ズーム)」の使い方を地域の高齢者に教えて以降、月4回ほど機器の扱い方を講義する。自身にとっても「住民との交流が深まるうえ、地域のこともよく知ることができる絶好の機会」と話す。

趣味が高じて技術を身につけたメンバーもいる。斉藤英雄さん(77)は約7年前から植木の剪定を始め、腕を磨いてきた。知人の紹介で19年10月に入会。作業の合間に交わす「気さくな会話も楽しみにしている」といい、網戸や障子の張り替え、包丁研ぎなどでの出番も呼び掛けている。

クラブの設立は2002年。特にここ3~4年は住民からの依頼が相次いでいるという。ニーズがある介護支援も新たに始めた。坂元芳彦理事長は「退職後も力をあり余らせているメンバーばかり。元気なシニアが地域住民を支える団体を目指したい」と意気込む。

こうした取り組みを後押しする自治体もある。東京都杉並区はシニアに積極的に地域活動に乗り出してもらおうと、「ポイント制」を取り入れている。

60歳以上の区民を対象に、街の清掃や花壇の手入れなど区が認定する地域貢献活動に参加すると、5ポイント分のシールを配布。25ポイントたまれば、区内の商店街などで使える千円分の商品券と交換できる仕組みだ。

多くの住民が参加するのが町内会の「松庵町会防犯パトロール隊」。約20人のパトロール隊が月4回、児童の下校時間や休日の昼間に町内を巡回している。「パトロール中」と記されたベストを着用し、通行人へ声を掛けたり児童の下校を見守ったりして、地域の安全を守る。

以前は見回り活動がなく、住民の要望が多かったという。パトロール隊長の80代男性は「子どもの見守りなど、地域活動に貢献したいと考えているシニアは少なくない。ポイント制はモチベーション。より多くの人に参加してほしい」と呼び掛ける。

地域が求めるニーズは増えており、シニアが活躍する場は広がっている。同区の担当者は「趣味やスキルの延長で構わないので、関心のある分野を見つけて参加してほしい」(高齢者施策課)と話している。

(中村信平)

「社会活動している」36% 内閣府調査

内閣府が2020年に実施した生活に関する調査によると、社会活動に積極的な65歳以上のシニア世代は少なくない。その内容も多岐にわたる。

65歳以上で「何かしらの社会的な活動をしている」と答えたのは36%。70~74歳の世代は41%と5ポイント上がった。

活動の内訳は「町内会などの活動」が21%と最も多く、「ボランティアなど」、「まちづくりや地域安全活動」と続いた。

一方、活動の意思がありながら、社会活動に踏み出せない様子も浮き彫りになった。現状は活動していないものの、「意思がある」と答えたのは70%を占めた。

こうした〝予備軍〟に参加を促そうと、内閣府の担当者は「体力や時間などの事情に応じて参加できる仕組みについて、各地域で検討することが重要だ」としている。