岸和田城のお堀の階段おりて

小路をてくてくしたら

裏木戸が開いていて

石垣のような階段おりて

お土産コーナーのわきを通って

イベント広場

紙屋町旧だんじり(天保12年製作)の前で

大型マリチビジョンでだんじり祭りのハイライトを観賞

外国からの若い女子たち、だんじりの研究?

ボランティア案内のひとにあれこれ質問していたっけ

映像が終わったら天井のまあるい部分に夜空の星の風景

カメラをかまえていなくって残念

五軒屋町旧だんじり(文化文政年間製作)

沼町旧だんじり(明治34年製作)

だんじりを曳く縄も

< 最古の岸和田だんじり>

約300年の伝統をもつ岸和田のだんじり(地車)の中で現役では最古の地車

昭和62年に京都北白川の石匠から寄贈された

中国風(三国志や四神獣)の彫り物であることから

文化文政期(1804~1829)

城門をくくるために工夫された大屋根の上下

小屋根の水平スライドのからくりを備えている

<纏(まとい)の由来>

文政10年(1827)11月、落雷のため岸和田城天守閣が炎上したさい

その消火活動の功績に対して藩主より五色の馬簾の纏を拝領したことによる

3Dメガネをかけて

3Dだんじりビジョンで立体カメラが記録した迫力の映像に

だんじりの大屋根に乗った気分を味わって

パンフレットには大屋根に乗る体験もあったのに

見逃したのかしら?

<だんじり囃子の鳴り物体験>

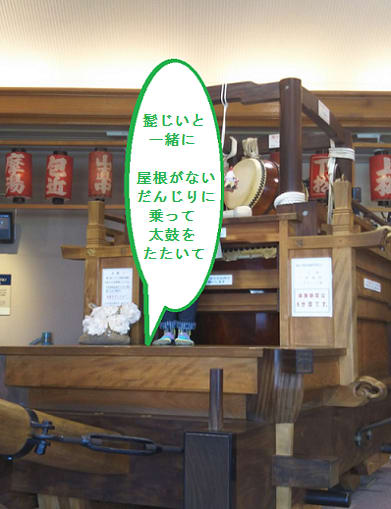

大屋根がついていないだんじりに乗って

横の梯子はこわくてのぼれないので

前のお立ち台?のほうからのぼって

小太鼓のバチはドラムのスティックぐらい

コツは弾むようにたたくといいみたい

つぎは大太鼓をたたいて

隣りにいるのはドラみたいな鉦(かね)

◇太鼓のバチ

桐で作られた軽く柔らかい

大太鼓のバチは太鼓の面を打ちやすくするため先端がコブ状に仕上げられて

髭じいと一緒に

だんじりのお立ち台になって記念写真

だんじり祭りのポスターのように

大屋根に乗って

両手でうちわをふるのも難易度高いけれど

お立ち台?に立って半被に町名のたすきかけて

立ってたままスピードあげた綱に曳かれるのも危険がともないそう

たっぷり、だんじりに感情移入したところで

こわい螺旋階段をおりて

だんじり大工の系譜で

完成までを学習して

大工と彫り物師の融合の技を学習して

TVでしか観たことがないだんじり

身体にたっぷり沁みこませて

岸和田だんじり会館をあとにして

帰り道は

来た道を戻るだけだったのに

お昼時間もとっくに過ぎて

ランチしよって

がんこ岸和田五風荘にすいこまれて

神戸に移動する時間もあったので

何組か待ちだったので断念して

お店をでたら違う方向へ歩いちゃったようで

すっかり方向音痴

住宅街で地図を見てもどこにいるのやら

誰も歩いていなくて、、、、

そこへ向こうから自転車の若者

地図を見せたら

住宅街ぬけて城見橋まで一緒に歩いてくれて

岸和田城にはのぼったことがない地元の若者

ちっちゃいころからお城を見て育ったよう

お婆ちゃんのような年齢に ずいぶん優しい少年

そばにいたのは彼女じゃなく年の近いお姉ちゃん

ふたり仲良く300円のオムライスを食べに行く途中だったよう

帰宅して調べたら「カフェ ノーダ」

私もついて行きたかったけれど

ひとりで帰るには道がいりくんでそうであきらめて

城見橋が見えてきたところで

ふたりに、ありがとうして

岸和田での一期一会、思い出にしまっておこう

だんじりが通る城見橋筋商店街ぬけて

岸和田駅前通り商店街を通って

無事に宿泊先にもどって

岸和田駅のステンドグラス越しに提灯をみつめて