「あーた、なんてお名前でらっしゃるの?」

どーも、デヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ(80)です!

日本での名字の始まりは今から900年ほど前、

平安時代(794-1185)の終盤からです

最初は公家や武士だけのものでしたが、

室町時代(1336-1573)には農民にも広まりました

ところで、「西田」 ← どう読みますか?

「にしだ」とも「にした」とも読めます

なぜ濁る、濁らないの違いがあるのか疑問だったので調べました

これは「東日本と西日本で分かれている」という理由が一番しっくりきました

ではその境目はどこか?

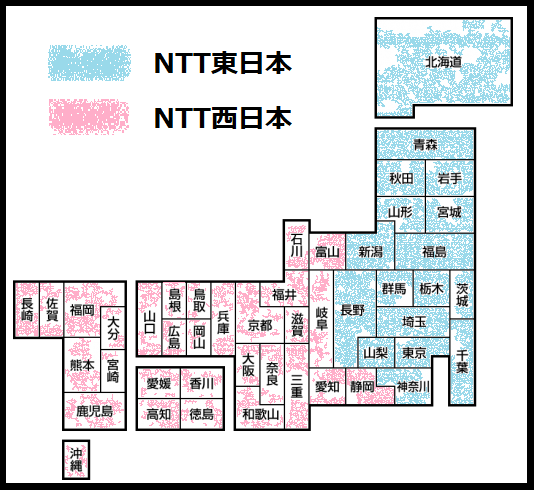

「NTT」では↑の図のように分かれています

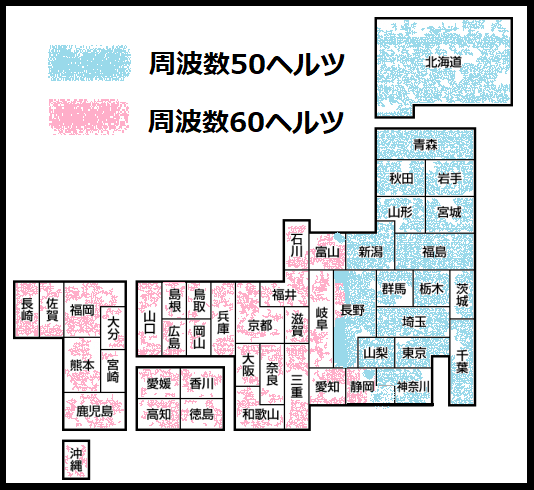

「電源周波数」では↑の図のように分かれています

日本を東西で分ける場合はこの2パターンがメジャーでしょう

ところが姫路市(兵庫県)あたりからガラッと変わるという研究家の意見もありました

東西の境目はこのくらいにして濁る濁らないの違いですが、

東日本は連濁(濁る)、西日本は清音(濁らない)発音を古来からしていたためらしい

だから「にした」という読みの人はルーツが西日本にあるかもしれません

「なかしま」「やまさき」「たかた」なども同様です

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます