やはり I/V変換を抵抗一本で行うというのは 何となく安易な気がしたのと CR型CHフィルタ

への送り出しインピーダンスのことなどを考えて それなりのIVCが必要かなと思った。

なので、ちょっとばかり ものは試しと お蔵入りしていた SATRI-ICのラインアンプを

引っ張りだした。これの入力の部分を少しいじって、ダイレクトにICに電流信号を

流し込むようにしてみた。No.220のBGA&CMのVRのところを2KΩの抵抗にして、出力電流を

絞り込む。SATRI-IC側の設定はバイアス電流が2mAのはずだ。

というような感じとなった。で、音はというと 昔から聴き慣れた SATRI-ICの音が出た。

音は太いのだが、少しボッテリした感じと言えばいいだろうか。雰囲気はあるが

ちょっと切れが少々足りないかなという音だ。AC電源で三端子REGを使っているが、

そんなに捨てたものではない音だ。もし、この後の組み合わせが悪ければ 戻ってきても

いい音だ。

今日は、いろいろ考えてみたが、ともかくちゃんとしたIVCのアンプを使ってみようと

思い、手元に残っている No.213の基板からフィルタに当たるコンデンサ(2200pFと

510pF)を外しBGA&CMの基板とつなく。

これで、音出し。問題なく音は出た。ただNo.218タイプのラインアンプのVRを殆ど回せない。

音がデカイ。ということで、CMの出力側のVRの位置に1KΩの固定抵抗をつなぐ。

そして、5KΩのVRにをパラにして、それをIVC出力電流の調整に使うことにした。

なんとか、これでLHH500Rと同じ安定感のある音が出るようになった。

No_213 &SATRI-ICの音が、どうもいま一つ納得できないので、どうすべきか

昨日の朝から、考えていた。以前から気になっていた、かの「さとるさん方式」や

KontonさんのWebを見たりして思案した。

純正、金田式のシステムのように パワーアンプをバッテリー式にはできない。

-- 出力が15wそこそこでは、我が家の ウーファは駆動できないから---

AC電源の金田式powerアンプでも、出力が足りないと BTLにしているくらいだ。

なので、金田氏が発表する回路をそのまま採用できない。

要するに I/V変換をどうするかということになるのかな。

現時点では、金田式No.220のアナログ部か 「とおるさん」方式かの選択になりそうだ。

ということで、まずは、金田式No220を作ってみることにした。

昼過ぎから、プリント基板作りにとりかかり、夕方に完成。夕食後、パーツを取り付ける。

プリント基板さえ作ってしまえば パーツの取り付けは、簡単だ。日付が変わる前に

完了。チェックは明日にしようかと悩んだが通電してみた。

右CHは、すんなりと出力の電圧が調整できて 2mVくらいで安定した。

が、左CHが、V0がどうしても調整できない。半固定VR(100Ω)を回し切っても

75mvくらいだ。200Ωに替えてみても同じだ。

無謀だが、テスト用のアンプとSPに繋いでみる。右CHからは 歪んでいるか それなりの

音が出た。が 左CHは、ほんのかすかに鳴るだけだ。DACから来る 入力端子の電圧も

60mvくらい出ているので どこかおかしい。

と少々、熱くなってしまった。もう2時近いので 諦めて寝た。

さて、今日は、午前中、午後と基板のチェックをする。石の足の電圧を測ったり、

石に流れる電流を測ったりするも、原因を特定できず。

石自体のトラブルかと思い 一番怪しい 2SA995 を疑い、取り換えようと思ったが

この石は手持ちが無かった。仕方がないので、2SA970+1S1588 に置き換えてみた。

が、これも変化なし。次に2SC2291を取り換えてみるが、これも変化なし。

ただ、このとき 基板を動かしたりしたときに、正常らしき 状態になった。

どうやら、いつものミスと同じで、半田づけ不良らしい。

ということで、ルーペを使って 怪しい箇所にコテを当てて行った。

2SA955のエミッタに繋がる 150Ωの抵抗の足が半田づけ不良みたいだった。

夕方近くにやっと 規定に近い電圧となった。ただし、このままでは電流伝送なので、

アンプに接続しても、さすがに歪だらけの音だ。

ということで、VRを 1KΩの抵抗に置き換え、これで I/V変換を行わせることにした。

このままでは、送り出しインピーダンスがまずいだろうから、2SK117のソースフォロアを

追加してインピーダンスを下げて、ラインアンプにつないだ。

恰好よくはないが、これで、なかなか ご機嫌な音が出た。

LHH500Rと切り替えて 聴いてみたが、明らかに 元気がよくて 鳴りがいい。高域、低域とも

力強い感じだ。

これで、なんとか 先が見えてきた感じだ。

金田式のNo.213のDAC部の音をあらためて聴いてみた。偶然か、それともメーカー製と同じ出力に

なるように設計されているのか、このDACの出力は、LHH500Rとほぼ同じだ。

切り替えても、ほとんど同じに聴こえる。よく聴くとLHH500Rの方が、少し賑やかで大振りかな。

no.213タイプの方が、弦の音が繊細に聴こえる。低域も音がわずかに引き締まっているように

感じる。とは言え、しいて言えばということで、CDによってはほぼ同じに聴こえる。

ということで、No.220に行く前に、ちょっと寄り道をすることにした。

というのは、10数年使ってきた バクーンのDAC-5720改が壊れてしまったので、

新たなDACを調達するというのが 今回の製作のきっかけだった。それと DAC-5720の筐体は

すごく手のこんだものなので、できれば再利用したいということもあった。

とにかくシャーシが重いので何かに再利用しない手はない。

ケーシングの苦手な私にとってももってこいの資産だ。それと、できれば電源をバッテリーではなくて

AC電源で使えないかというテーマもあった。多いときは日に4-5時間はCDをかけているので、

バッテリー電源は やっぱり面倒だというのもある。

本家本元と言える SATRI-ICを生かしたいというのもあった。プリアンプ、EQアンプ、パワーアンプ、DACに

使っていたICが余っているからだ。このうちEQアンプの基板が もう金田式VICにカートリッジに対応

できないので、おそらく出番はないだろう。ということで これを手直しすることにした。

金田式No.213の BGA&CMの部分は基板を単独に作っていたので、これが使えるだろうと

思った。この出力をそのままSATRI-ICにダイレクトに入れてやれば動作するだろうと推測した。

SATRI-ICのバイアス電流を決める 定電流ダイオードを2mAから7mAに替え、EQ用のCRを

フィルターの定数に替えた。SATRI-ICに給電する電圧を12Vから三端子レギュレータを追加して

5Vに落とした。これでたぶんいけるはずだった。

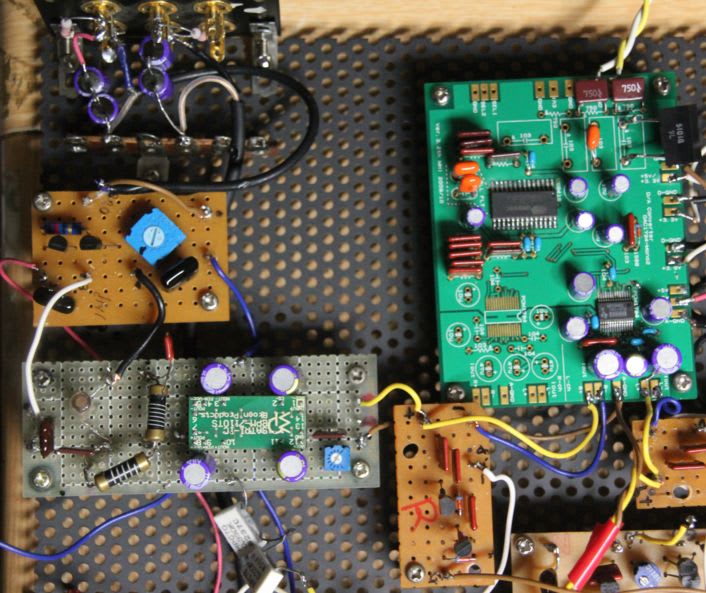

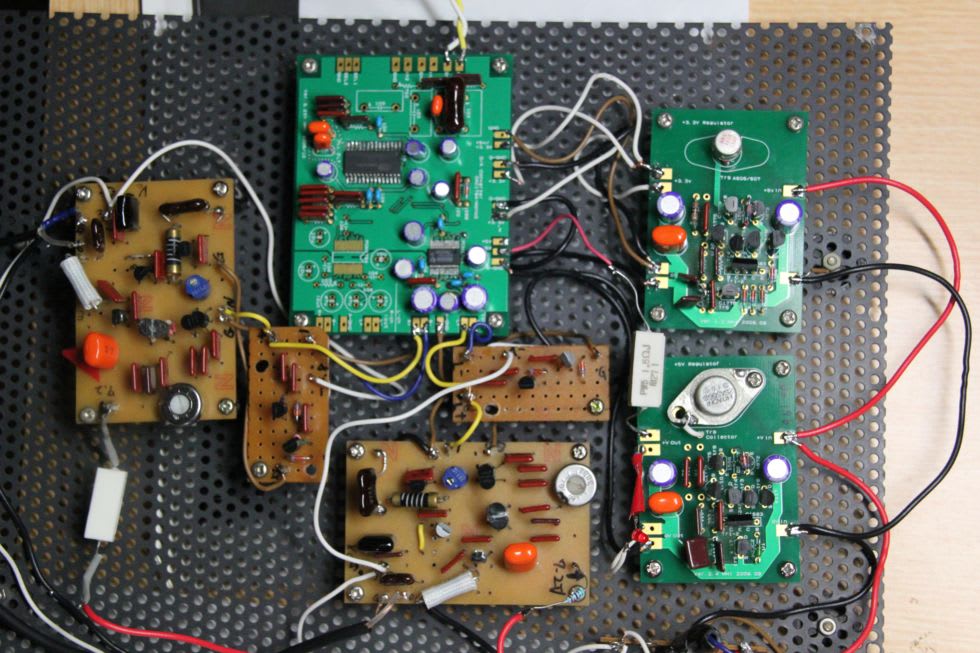

ということで、出来上がったのが、下のようなバラックだ。

特に、トラブルもなく 音が出た。

早速、LHH500Rと切り替えて 聴いてみると、これまた レベルもほぼ同じで、違いが

わからない。もう夜中でもあり、音量も小さいので 違いがわかりにくいので、翌日 再度

聴き比べることにした。

が、それでも 本当に違いがわからない。せっかくなので、DACそのもののグレードを上げるべく

DAC入力のコンデンサを ディップマイカ(0.01)から 銅箔スチコンに替えてみたが、これも判別

つけがたし。それならばと、EQ用のSEコンの5100pFに替えてみた。が、これも そう思って

聴いてみると 低域が軟らかくなったようにも思えるが、たぶん思い込みの範疇という程度の

違いしかわからない。私のように 主にJAZZを聴く者には あまり違いが出ないのかも知れない。

大編成のクラシックとか弦楽器だと違いがわかるのかも知れない。

ということなので、いよいよ これは 電流伝送DACに挑戦するしかなさそうだ。

昼前から音出しに向けて半田コテを握る。一応、一昨日 オシロの使い方を思い出しながらDAIの出力をチェック。

滅多に使わないこのオシロ、 一応2ch仕様だが、帯域がたぶん10Mhzくらいの真空管時代の代物だ。

オシレータも1Mhzまでなので、球のアンプを作るときのために中古を買っておいたのだ(もう10年以上も前)。

さてこのオシロ、経年劣化か、調整用のツマミを回すと波形が消えたりする。VRの接触不良みたいだ。

だましだまし使うと、DAIのクロックが観測できた。CRTもFocusが甘くてパルスの縦の部分しか見えないが。

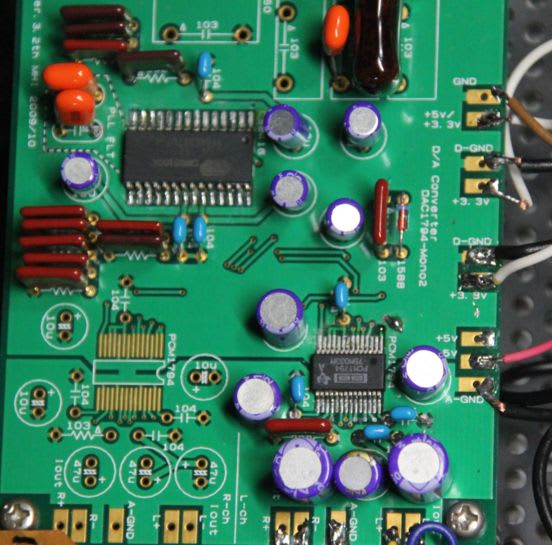

ということで、DAC周りのパーツを付ける。MHIさんから調達した基板は、こういうときはすごく良くできていて

作業がスムーズだ。DACは既に取り付けてあるので、抵抗、コンデンサを取り付けるだけだ。そして値が印刷されているので、

まさにキット感覚で作業が進む。

(1)トラブル その1

電源ラインを配線して、緊張して電源ON。DACに流れる電流を測るテスター(2Vレンジ)がオーバーした。

何かが飛んだかと思ったが、テスタのレンジを上げて、再度、電源ON 245mAという表示が出た。

即、電源OFF。さすが金田式のレギュレータだ。設計どおりの過電流を検知している。

テスタで電源ラインを当たると、アース間でショートしている。基板のパターン間の半田クズによるショートが

ないかを虫メガネと拡大鏡(メガネを付けて)チェックする。どこにも異常は見当たらない。ジャンク箱から

引っ張りだしたOSコンも交じっているので、これはコンデンサのショートかと思い、怪しいのか 外していった。

結局、積層コンデンサを含め、全て外した。外すのに1時間以上はかかっただろうか。

こういうとき、両面式の基板はなかなか手ごわい。

それでも5V電源ラインはアース間でショートした状態だ。ということは、DACそのものが、内部でショートした

可能性もある。DAC周りを再度チェックしていると、アースに落ちるはずの1番ピンが3.3Vラインにつながっている。

そうだった、この基板はNo196仕様なので、MONOでの動作設定となっていたのだった。

なので、3.3Vにつながるパターンをカッターナイフでカットする。これを表側でアースに落とそうとしたが、

1番ピンのパターンに半田ヅケができない。ということで、1番ピンのすぐそばに穴を開け、基板裏側から

ジャンパーを出して表側のベタアース面に半田づけした。

思わぬところで、手順漏れを修正できたが、肝心のショートの原因は見つからない。

幸いなことにDACが内部でショートしていたとしても、DACを2個使う基板なので、DACはもう1個ある。

ということで、頭を冷やすために昼食&Coffee Break。

そして、DACのピン周りを再度チェック。10回はチェックするべしという Blogもあったので、見る角度を変えて

チェック。パターン面ばかりチェックしていたが、DAC本体のピン間を見ていたら27番と28番のピンとの間が

微妙に鈍く光って見えた。さてはここかと、カッターナイフの先でこすってみると わずかにクリアになった感じがした。

どうやらここに半田の薄い膜のようになったクズが挟まっていたようだ。

果たして、原因はここだった。 やれやれ。

取り外したパーツを再度取り付ける。実にこれが面倒だ。両面スルーの基板は 穴が半田で埋まっていて

取り付けのときよりも面倒だ。3倍くらいの労力を要する。

(2) DAC周りOK

DACの5Vラインに流れる電流も8mAほどで たぶん正常だ。No.213のラインアンプ部のパーツを取り外し

流用したIVCの基板をチェック。こちらは一発でOK。BGA&CMを経由してDACと接続。

IVCの出力 V0がどうしても0Vに追い込めない。VRを一杯回しても7mVだ。100Ωに取り換えてみよう。

片chだけ完成したので、いよいよ音出しだ。

念のためサブのアンプ+SPに繋いで、電源ON。こんなに緊張したのは 久しぶりだ。

音が出た!!!!!

ということで、もう片方のIVC作成に取り掛かる。このとき午後3時くらいだったか。

1台目を参考にして、2時間ほどで出来た。IVC単独のチェックもOKだ。こちらは、初段ソースの

VRは100Ωにした。

(3)バラックで音出し

パンチング板の上に、それぞれの基板を配置する。

電源を入れると、IVCのVoが50mVくらい出たが、VRの調整で 1mVに追い込めた。

その後も3-4mVで推移していた。

メインのNo.218プリとパワーアンプに繋ぐ。比較のために LHH500Rのアナログ出力とこのDACの出力を

切り替えるSWを入れた。

まづ、LHH500Rのアナログ出力から聴く。 そのままDAC出力と切り替える。

違いがわからない!!!

No.213DACからは、爆音が出るのかと思っていたら、切り替えても 出てくる音のレベルも殆ど同じだ。

金田氏が言うような 劇的な音には聴こえなかった。まあ LHH500Rも それなりの音を出すので、

それもありかなと納得。 EQ IVCのときのような、感激は得られなかった。

でも、良く聴くと、高域の分離や、低域の音は良くなったようだ。

2時間ほど聴いていても Voのドリフトは2mVくらいと安定している。

-------------------------

ということで、心はNo.220 電流伝送 D/Aコンバータに向いている。

たぶんパーツは揃っているはずだ。

ただし、パワーアンプが IVC版ではないので、ちょっとひと工夫必要かも知れないが。

長年の懸案だった DAC製作に取り掛かった。初代DAC No.196が発表されてから暫くは静観していた。

1年ほどしてパーツ集めを始めたがやっぱり躊躇するのは DACの取り付け基板だ。これはやっぱり

プリント基板化されたものを入手するしかないだろうということで、Net上では著名なMHI氏から分けて

もらった。時期的には真空管DACが発表された後だった。それでも、部品点数の多さや、DAC基板の細かい

パターンを見るとなかなか腰が重くなり、取り掛かれずにいた。その頃、体調的にも本当に腰が悪くなり

手術することになり半年ほどリハビリ生活。両手の痺れがあったのも、この際と手術したので、

全くアンプ作りはできなくなった。今は何とか、半田コテも握れるようにはなった。

ということで、1週間前から回路を検討し、基本的にDACチップはPCM1794のシングルでいくことにした。

参考とするのは、No.213のIVCとした。最新の電流伝送DACもパーツはほぼ揃えているが、

まづは、普通と思える回路から取り掛かることにした。

これが、いざ取り掛かってみると、老眼の者にとってはかなり厳しい作業だった。

その顛末は、何とか 2-3日のうちには、音が出させるのではないかというところまで やっと辿りついた。

昨夜は、深夜に ポンコツのオシロを取り出してきたりしたが どうなるのやら、、、、、、。