この2週間ほど、金田式真空管DCプリの残留ノイズ対策として

ヘッド・アンプによる改善を目指してみたが、結論としては、好結果を

得ることはできなかった。

でも、一応、いくつかの経験ができたので、まとめておくことにしよう。

(1)FET1石による0バイアスアンプは、石の素性を見るようで興味深かっ

た。

使ったのは、4種。K30GR, K246GR , K117BL , K170BL

・K170BL

今回の目的には合わず、理由は、最初からわかっていたが、

ゲインが高すぎて、球の初段で入力オーバーとなり、音が

潰れてしまった。gmが高いので当然か。

・K246GR

期待していたが、残念ながらパス。理由は、音がくすんだ感じで

パッとしなかった。これは、 J103と組み合わせた上下対称の

回路でも同じだった。K30と比較してのことだけども。

・K117

これは、ゲインが少し大きいが音は、K30よりも力感がある感じが

して4種のなかでは一番良かった。金田氏が多用するのがわかった。

残念ながらペアとなる Jタイプの石がないので、上下対称型が

作れないのが残念。

SATRI-ICのプリや、DACのバッファとして使っているので、今回の結果で

安心した。

(2)大事かつポイントは、電源。

・電源にふれる前に、ゼロバイアスのアンプを動作させたときに、

初めて体験したことがひとつあった。

単一電池10個の電源のとき、+側のビニール線が振動を拾うのに

ビックリした。指ではじくと、ガサッというような音がSPから出る。

最初、バラックの基板を少し動かしたときに何か音が出たので

どこか接触不良なのかと触っていたら、わかった。

電池から負荷抵抗までの線が振動を拾っていた。

乾電池なので、内部インピーダンスが高いからだろうか。

ということで、K117で行こうと決めかけていたが、中止となった。

それではと、電源をACから安定化して供給してみることとした。

ありあわせのアルミシャーシに組んでみた。

全体像はこんな感じ。トランスの右にある丸いのは チョーク。

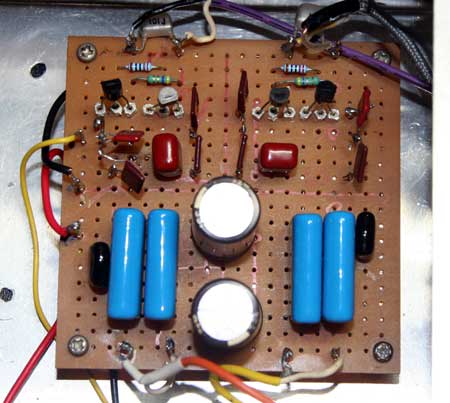

安定化電源は、最初は、3端子を2段重ねでやってみたが、

ノイズが多くて使い物にならずに、その昔、金田式A級DCアンプ

に使っていた基板があったので、それを流用し 18Vに設定して

使ってみた。

基板上に8つほど穴が見えるのは μ709用で、足の順番を間違えたので

裏側に取り付けてある(おそまつ)。この頃は、まだスケルトン抵抗が

採用されてなかった頃だと思われる。

実は、この安定化電源でも、ノイズは3端子に比べると少ないものの

今回の計画には、使えるレベルではなかった。真空管EQ部も

安定化電源が2段になっていることを考えると、こちらも2段構えに

しないといけないのかも知れない。

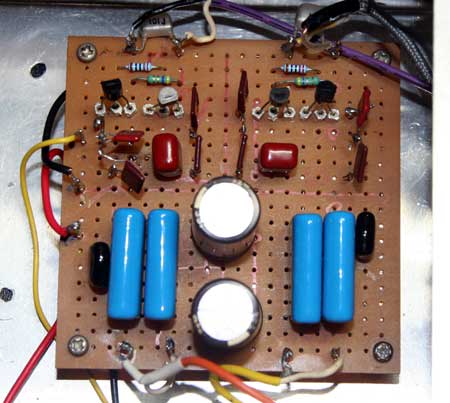

で、ゼロバイアスの上下対称の基板がこれで、K246 と J104の組み合わせ

と、K170, J74 でしか試すことができなかったが、K170のケースは

ゲインが高すぎて 全くダメだった。

K246の組み合わせも、ノイズが大きくて、そのレベルを測定することも

しなかった。負荷抵抗を500Ωにまで下げてみたが、ノイズのレベルは

殆ど変わらず。ということで、今回の試作は一応、実用に至らずという

結果となった。

それに、音の方も、このヘッドアンプを通した音が、SATRI-ICの

EQよりも「いい」とは言えなかった。

少々のノイズを我慢すれば、真空管式にダイレクトに入力したほうが

いいのだから、頑張って電源を強化してもせいぜいSATRI-ICのEQと

同じくらいだと思われる。

ということで、現時点では、K30とK117の 音の良さが、わかったのが

収穫だった。

このあと、増幅系は諦め、旧来のトランスによるステップアップ方式を

試した。 が、これは、後日ということで。

ヘッド・アンプによる改善を目指してみたが、結論としては、好結果を

得ることはできなかった。

でも、一応、いくつかの経験ができたので、まとめておくことにしよう。

(1)FET1石による0バイアスアンプは、石の素性を見るようで興味深かっ

た。

使ったのは、4種。K30GR, K246GR , K117BL , K170BL

・K170BL

今回の目的には合わず、理由は、最初からわかっていたが、

ゲインが高すぎて、球の初段で入力オーバーとなり、音が

潰れてしまった。gmが高いので当然か。

・K246GR

期待していたが、残念ながらパス。理由は、音がくすんだ感じで

パッとしなかった。これは、 J103と組み合わせた上下対称の

回路でも同じだった。K30と比較してのことだけども。

・K117

これは、ゲインが少し大きいが音は、K30よりも力感がある感じが

して4種のなかでは一番良かった。金田氏が多用するのがわかった。

残念ながらペアとなる Jタイプの石がないので、上下対称型が

作れないのが残念。

SATRI-ICのプリや、DACのバッファとして使っているので、今回の結果で

安心した。

(2)大事かつポイントは、電源。

・電源にふれる前に、ゼロバイアスのアンプを動作させたときに、

初めて体験したことがひとつあった。

単一電池10個の電源のとき、+側のビニール線が振動を拾うのに

ビックリした。指ではじくと、ガサッというような音がSPから出る。

最初、バラックの基板を少し動かしたときに何か音が出たので

どこか接触不良なのかと触っていたら、わかった。

電池から負荷抵抗までの線が振動を拾っていた。

乾電池なので、内部インピーダンスが高いからだろうか。

ということで、K117で行こうと決めかけていたが、中止となった。

それではと、電源をACから安定化して供給してみることとした。

ありあわせのアルミシャーシに組んでみた。

全体像はこんな感じ。トランスの右にある丸いのは チョーク。

安定化電源は、最初は、3端子を2段重ねでやってみたが、

ノイズが多くて使い物にならずに、その昔、金田式A級DCアンプ

に使っていた基板があったので、それを流用し 18Vに設定して

使ってみた。

基板上に8つほど穴が見えるのは μ709用で、足の順番を間違えたので

裏側に取り付けてある(おそまつ)。この頃は、まだスケルトン抵抗が

採用されてなかった頃だと思われる。

実は、この安定化電源でも、ノイズは3端子に比べると少ないものの

今回の計画には、使えるレベルではなかった。真空管EQ部も

安定化電源が2段になっていることを考えると、こちらも2段構えに

しないといけないのかも知れない。

で、ゼロバイアスの上下対称の基板がこれで、K246 と J104の組み合わせ

と、K170, J74 でしか試すことができなかったが、K170のケースは

ゲインが高すぎて 全くダメだった。

K246の組み合わせも、ノイズが大きくて、そのレベルを測定することも

しなかった。負荷抵抗を500Ωにまで下げてみたが、ノイズのレベルは

殆ど変わらず。ということで、今回の試作は一応、実用に至らずという

結果となった。

それに、音の方も、このヘッドアンプを通した音が、SATRI-ICの

EQよりも「いい」とは言えなかった。

少々のノイズを我慢すれば、真空管式にダイレクトに入力したほうが

いいのだから、頑張って電源を強化してもせいぜいSATRI-ICのEQと

同じくらいだと思われる。

ということで、現時点では、K30とK117の 音の良さが、わかったのが

収穫だった。

このあと、増幅系は諦め、旧来のトランスによるステップアップ方式を

試した。 が、これは、後日ということで。

電源電圧の変動がそっくり出力電圧変動となるでしょうから電源が設計が難しそうですね。AC電源とのアイソレーションを取るためLEDとソーラーセルを組み合わせた電源で供給するメーカーアンプもありましたね。