このblogは、結構記事があります。見る人の判断に任せていますので、各自、読み易い処から読んで見て下さいね。それと動画が結構ありますが、どれも貴重な動画ですので、観ていただければ幸いです。宜しく御願い致します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最近、アパートを探している。ネットでこれと言った物件を探して、その物件を扱っている不動産屋にメールで連絡を入れるが、殆どが決まってしまっていた。又、物件に寄っては年齢制限がある。此間は、今住んでいる近くのアパートで4畳半に6畳間と言う物件を探してその物件を扱っている不動産屋にメールで連絡を入れた処、40歳までだと言われた。残念と思い、また探していると、今度は8畳間にお勝手と風呂、トイレ付きで4万5千円の物件があった。私は何遍も言っているが、持ち金を取り崩して生活をしている。だから、今は月11万の8畳間と5畳間の部屋に住んでいるが、持ち金も少なくなって来たし、大体が病気で働きたくとも働けない。

だから、不本意ながらも生活保護を受けないと暮らしていけません。まあ、あと2年位は今のところで生活も出来るのだが、此の儘、今のマンションに居て、持ち金を使い切って生活保護と言うと、キツイ。役所は、そう言った場合、金が一銭もない人に同情は一切しない。インターネットカフェを使えと言うらしい。巷では生活保護者が大金をもらって居るとか言って居る人たちも居るが、生活保護費は障害がある人で、月、生活費が約9万+住居代が5万3千円ぐらいまでだ。私の場合障害があるので、ほぼこの金額だと言う。だからアパートは5万3千円までで探している。中野やら荻窪辺りに行けば4畳半に6畳間位の物件はあるにはあるが、年齢制限で引っかかる。私みたいに年金を貰える歳までは行かないし、さりとて、もう若くは無いと言うと、職があっても、安いし、大体が障害があるので働けないから、どう仕様も無い。

それで月4万で、4畳半と6畳のアパートを探して、近所なので良いだろうと思い、隣町にある不動産屋に連絡を入れてみると、部屋は空いて居て、すぐに見られると言うメールが来たので、不動産屋まで出向いた。行って見ると、その他にも、物件があると言われ、色々とそう、20件位の物件を印刷した書類を見せられて、この中からいいと思うものを拾ってくれと言うので、私は京王線沿線沿いに住んで居るので、其処ら辺の物件を選んで見てみると、8件までになった。そうしたら不動産屋は片っ端から、大家に電話を入れた。しかし年齢で引っかかった。残ったのは4件ほどの物件で、すぐに見に行こうと言う事に成り、4件ほど廻ってみた。初めに4万で4畳半と6畳間の物件だが、行って見ると、昭和30年代に建てられたアパートで物凄く古い、階段が軋んでいた。部屋の中に入って見ようとすると、鍵が掛かっている。それも、部屋の鍵では無く、錠前だ。その上、不動産屋は鍵を持っていない。それで、「この物件は鍵を持って来させますので」と言う。待っていたらスマホに連絡が入って、大家と連絡が取れないと言う。それで残りの3件を廻るも2件とも古い家屋だ。しかもその内、一件は老人がまだ住んで居た。そして最後の物件に、6畳間、一間に1.5畳のお勝手付きだが、6畳にしては広い、1990年代のバブル期に作られたワンルーム型のアパートで、壁はコンクリート造りだ。家賃代は4万9千円。風呂トイレ付きで、インターネットは標準装備。可也モダンだ。しかし、この見せ方は不動産屋の策略だなと思う。でも、仕方がない。移動の車の中で、色々と今まで働いてきた経緯やら今住んでいる物件など、家賃は幾ら払って居ると聞かれた。11万だと言うと少しビックリした様子だった。そして、それに、仕事は何をしているのかと言うことで、また問題だ。何遍もしつこく言うようだが、私は無職です。しかしそうと言ったら、どこも貸してはくれない。保証人は保証人会社に頼むとして。今度は緊急連絡先だ。弟も親もいない今、姉さん一人にしか頼れない。しかし姉とは此処、4、5年程、音信不通だ。不動産屋では姉の名前を書いたが、果たして良いと言うかだ。だからケアマネージャーに連絡して、姉と連絡を取ってくれと言ったら、即連絡を取ってくれるとの事。結果は電話に姉が出て、「何もして挙げられないけど、緊急連絡先なら良い」と言ってくれたみたいだ。だから、不動産屋には姉と電話で話してくれと電話番号を教えた。しかし印象が悪い。しかも問題は職業だ。これはどう仕様もないので、ネット関係の個人事業者だと嘘をついた。昔勤めていた会社やら、その他のちょっとした今は働いて居ない仕事の連絡先を言っても調べられれば、嘘はバレる。もう、こう言うしか無かった。そうしたら不動産屋に行った当日に保証人会社が断りの電話を入れて来たと不動産屋から連絡があった。しかし、もう一度、今度は他の保証人会社に連絡を入れたから、直に私宛に質問の電話が掛かって来るから、よろしくとの事。即、電話が掛かってきて色々と今まで働いた職種やら聞かれた。さて、現在の職業だ。仕方がない。昔バイト感覚でやった事がある。フリーランスのWEBデザイナーだと嘘をついた。「それでは作ったものは何か」とやんわり、「もし差し支えなければ」と言われたので、一言「言いたくないんですよ。すみませんが。」と言い切った。これで駄目なら、もう仕方がない。すると、それ以上は聞いて来ず。契約の話と成って。大家から不動産屋に連絡があったらそちらに連絡が行くとの事。まあ、不動産屋は薄々感づいて居る様だが。要は家賃が払えればいい見たいだと思う。

今は連絡待ちです。補償金として家賃1ヶ月分の金を払って来て居る。契約が成立しなかったら、返すそうだ。私が今、住んでいるデザイナーズ・マンションは契約時に弟が保証人になってくれていたし、家賃も持ってくれて居た。弟は3年前に心不全で亡くなっている。この3年間は自分で家賃を払って来た。でも、持ち金は直ぐに無くなる。金がある今の内に引っ越すのは妥当だろうと思う。処で明日業者が、レーザーディスク300枚を出張買取に来る。ネットで良心的な店を選んだ。私にとっては思い出が詰まった貴重なレーザーディスクだが、買値は散々だろうと思う。仕方が無い。この文を読んでいる人に言いたいです。身体だけは大切に。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

北斗の拳「トキ伝」です。トキとサラの愛情物語です。またラオウとの約束の物語でもあります。まあ、観て下さい。動画はいつ消されるか分かりませんので宜しく。HD

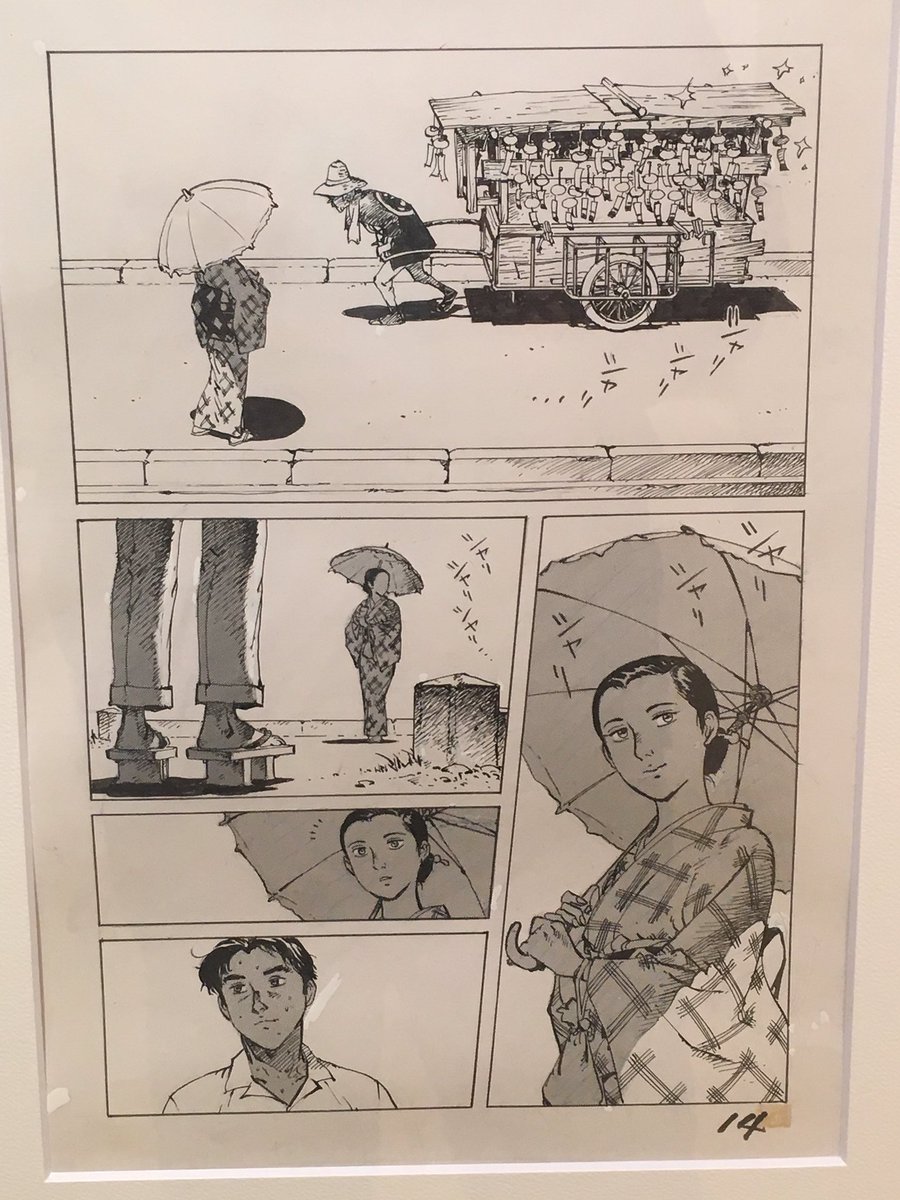

漫画「あしたのジョー」で力石の死で迎えた漫画の第一部終了後、間も無くテレビアニメがスタートした。1970年だった。当時、私は小学生だった、漫画を読むようになったのは、隣に住んで居た同級生が或る日、こんなに面白い漫画がある。と教えてくれたのがキッカケだった。読んで見て、すぐに引き込まれた。孤児院出身の若者が老拳闘士と出会いライバルの力石を倒すために孤軍奮闘するというストーリーだ。しかも、主人公の矢吹は宿敵力石をリング場で事故による過失なれど殺して仕舞う。1970年と言えば日本で初めて開催された万国博覧会が始まった年です。大阪万博は、父親の仕事の関係で、見る事が出来た。関西に旅行に行ったのは初めてだった。私は中学の修学旅行は東北。高校の修学旅行は北海道だった。なんだか寒い処ばかりに行っている。東北では秋田のきりたんぽ。北海道ではアイヌ民族の長老に話を聞いたのが忘れられない。なんだか同級生は修学旅行だと言うのに、ちっとも、面白そうにして無く。土産物も全くと言って良い程買わなかった。或る同級生に、何故土産物を買わないのか聞いた処、親がお金をくれないと言っていたのを思い出す。要するにシラケ世代なのだ。お陰で、此方までせっかくの修学旅行が気分の良い物では無くなった。話は大阪だ。父親の得意先が大阪にあり、その相手の会社の社員寮に泊まる事と成った。寮の外にはコーヒー牛乳の自販機が置いてあり。起きるとそれを買って飲んだ。食事は外食だ。旅館にもホテルにも泊まら無いので、3日間の滞在中、ラーメン屋やら、食堂で食事を済ませた。ただラーメンだけは頂けなかった。何しろ関西は薄味だ。ラーメンの味がしない。だから醤油を入れて食べた。しかしこの醤油薄口ときている。途端に醤油瓶の3分の1が無くなった。店主が奧さんと二人で複雑な顔をして眺めて居たのを思い出す。万博は物凄い人の数でどの館も長蛇の列が付き、月の石を見るのに4時間半も並んだ。やっとの思いで見てみると、石炭のように黒く小さな物だった。あと思い出に残っているのは、ビキニ・スタイルの女の人が洗濯機みたいな変な機械の中に入って、まるで洗濯をされる様に、洗われるデモンストレーションだった。他にカッコイイ近未来的な車が置かれて居て、案内嬢は「21世紀はこう言ったものが主流に成るでしょう」と言って居た。果たして今、そんなものが普及しているか?私が残念に思ったのは。竹田和夫のブルース・クリエイションのライブが広場で始まるのを見られなかった事だ。確かフラワー・トラヴェリン・バンドも演奏して居たはずだ。

Blues Creation - Baby Please Don't Go

Blues Creation - Demon & Eleven Children 1971 (full album)

そして東京に帰って来てから、数日たったある日、共産主義者同盟・赤軍派によって、羽田発の日本航空351便よど号がハイジャックされた。

ちなみに飛行機のペットネームのよど号とは、ボーイング727型は日本の河川シリーズで統一されていて、よど号とは淀川から名付けられたそうです。「我々は明日、羽田を発たんとしている。我々は如何なる闘争の前にも、これ程までに自信と勇気と確信が内から湧き上がって来たことを知らない。最後に確認しよう。我々は「あしたのジョー」である。」赤軍派の声明だった。1970年はジョーの宿敵、力石徹の葬式が行われた。漫画の登場人物の死を本当に葬式をあげて弔ったのだった。寺山修司が弔辞を読み。現在まで続くフィクションと現実の隙間をあえて超えて見せる聖地巡礼の元祖みたいに、今でも度々話題に上がる。矢吹丈は力石を殺してしまった十字架を背負いながら宿敵たちと戦い。そして、最後はキング・オブ・キングス。ホセ・メンドーサとの試合で最終ラウンドまで、片目をパンチドランカー症状で失明し、見えなくなっても戦い抜き「真っ白に燃え尽きて」コーナーの椅子に座り込んだまま静かに死んでいく。昔の漫画や、アニメの主人公は戦い抜いて敗れ、そして、死んでいった。そう言う話が多かったと思う。

Yoko Is In Love With Joe

真っ白な灰・・・ / あしたのジョー2 (劇場版)

あしたのジョー2 名シーン

あしたのジョー 美しき狼たち おぼたけし cover junji.nakano

Ashita no Joe 2 あしたのジョー2 BGM 白木葉子のテーマ

荒木一郎/果てしなき闇の彼方に (1981年)

Ashita No Joe 2-Glory of Pain

Ashita no joe music -joe forever-

Memories of Joe~

Hateshinaki Yami no Kanata ni

OST Ashita no Joe Joe's Lullaby instrumental

あしたのジョー Ashita No Joe (Anniversary Version)

2日前から、どうしても、DVDで売っては居なくて、売るのに勿体無いと思うレーザーディスクだけをBlu-rayに焼いて置いた。明日売らなければ成らないので、時間も無かったのだが、数枚を焼いた。思えば、此処30年位、自分を楽しませてくれた。購入の際の記憶が蘇って来る。私はレーザーディスクは、ほとんどが新宿の西口にあった、「ビデオ・マーケット」で購入していた。その店は雑居ビルの一角にあって、初めはビデオ・マーケットという名の通り、ビデオテープを売っていた。アメリカからの輸入ビデオやら中古ビデオを主に取り揃えていた。その後、1990年位からレーザーディスクを置く様に成り、勿論、輸入版も置いてあった。私はほぼ20年間位、要するにレーザーディスクが無くなるまで、購入を続けた。レーザーディスクと言っても、最近では知らない人の方が多いだろう。レーザーディスクの寿命はほぼ20数年間だと思う。日本ではパイオニアが製品化し、1981年(昭和56年)10月に第1号機LD-1000を発売。

日本市場では当初はパイオニアのみが製品を販売し、日本ビクター(現・JVCケンウッド)の開発したVHD陣営と販売競争を繰り広げた。ビクターはビデオデッキ市場でVHS方式を広めた実績があり、採用メーカー数では13対1と圧倒的に不利だった。映像ディスクはビデオデッキと違い再生専用で録画が出来ない事から、当初はビデオデッキよりも高画質を求めるマニア向けの規格となった。そのため、水平解像度が240本程度だったVHDに対し、レーザーディスクは400本以上と画質面のアドバンテージがあったことに加え、ピックアップがレーザーによる非接触式のため、プレーヤーで再生した事が原因のディスクの劣化が無いことから、レーザーディスクの方が圧倒的に優勢だった。さらに、コンパクトディスク(CD)とのコンパチブル再生機の発売、レーザーカラオケのヒットによって、一般層にも普及した事から、結果的に規格争いに勝利した。VHD陣営のメーカーも参加して開発した音楽CDの量産技術が、同じ光ディスク方式であるLDの技術とコストの問題を解決させ、LDを勝利に導いたと言う。まあ、私は1980年代の終わり頃から購入し始めた。2000年代にDVDが登場するまで買い続けた。しかし時代には逆らわれず、レーザーディスクの時代は終わった。明日、愛蔵していた、レーザーディスクとはお別れです。。。

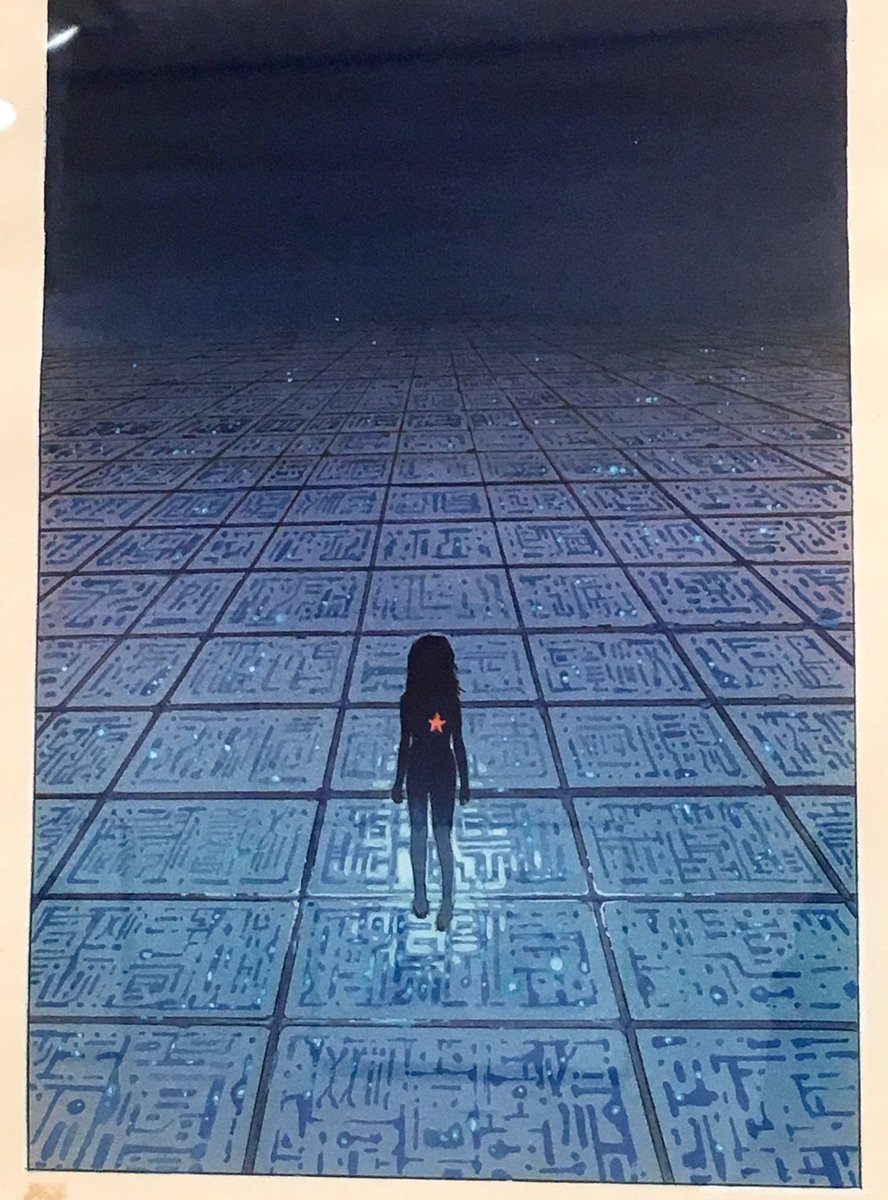

押井守。「トーキング・ヘッド」

超大作アニメ映画『Talking Head』の公開が間近に迫る。しかし、製作現場は納期1ヶ月前になってもシナリオさえ完成しておらず、監督も失踪してしまうという危機的状況にあった。そこで、どんな仕事も必ず完成させる渡り演出家こと「私」が呼ばれたが、製作スタッフが次々と殺害されてゆく。果たして映画は完成するのか。と言った話だが。

作中では登場人物が映画論やアニメ論を語るセリフが多く含まれており、一種の「映画論映画」でもある。押井は公開当時に販売された絵コンテ集に掲載した文章の中で、「一本の映画を撮るということは、実は同時にもう一本の〈映画〉の中でその映画を演じる事に他なりません。

押井作品に幾度となく語られてきた「虚構論」、それは世界認識の形式である「表象」や「物語」への言及である。人間は表象という構造をもって世界に触れ、物語という意味づけによって世界を読む。これに対する言及はある意味で一種の自己言及だ。これが異化効果を生む。

押井作品の作品群の中で、こうした「表象」のカテゴリーの作品は、あるときは作品の「形式」をもって語り、またあるときは作品の内容の「意味」からこれを語る。前者の典型は『パトレイバー劇場版1』であろうし、後者では『御先祖様万々歳!』が典型だろう。この『トーキング・ヘッド』は、最も単刀直入にこれを語り、また映画を制作してゆくプロセスの映画として映画を語るという形式においてこの知的構造を語っている「形式論理学的作品」としての側面も顕著だ。いわば「意味」と「構造」の両面から表象のエピステーメーについて語って居る。

会说话的头(上)- 押井守

会说话的头(下)- 押井守

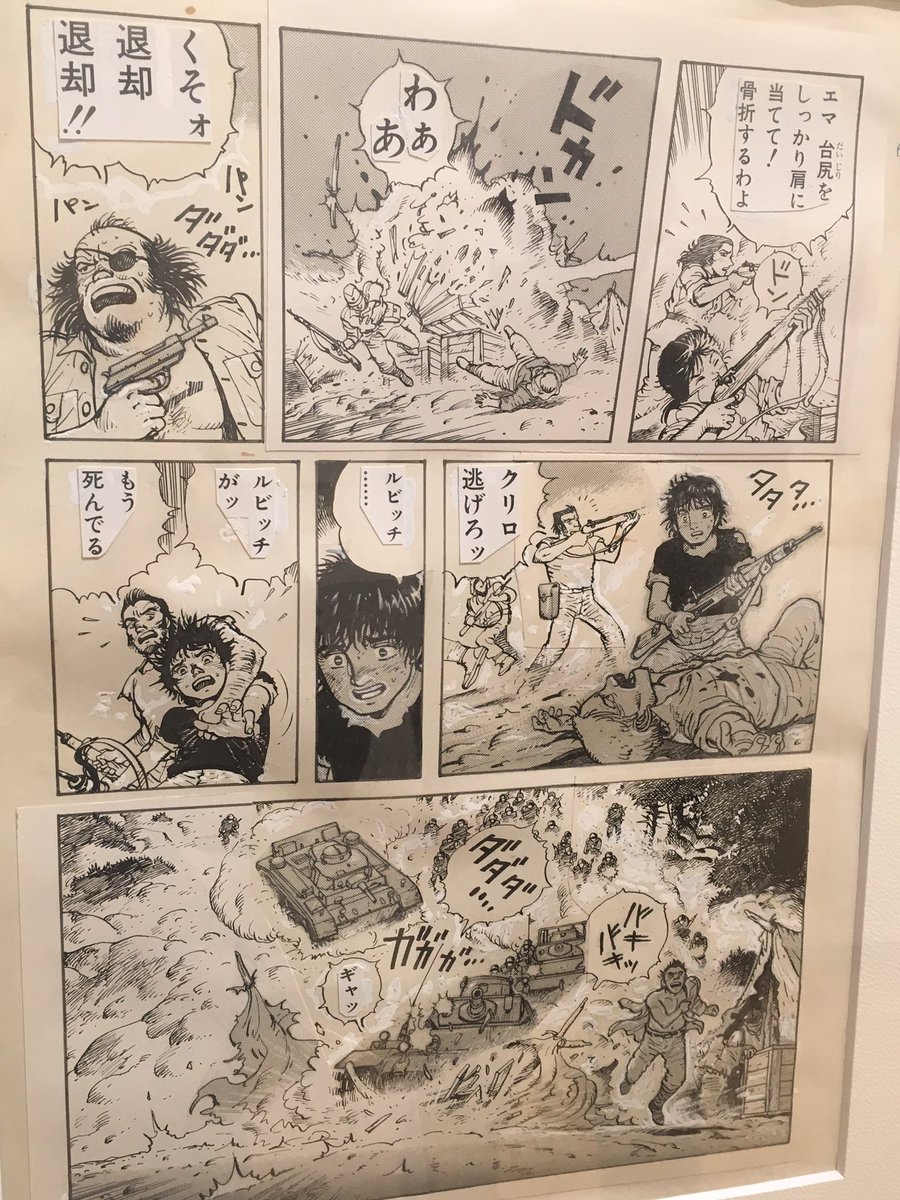

最近、引越しに備えて、本を整理して居るが、又、懐かしい漫画の単行本が出て来た。「坂口尚作品集」だ。これは、まだ新品同様に綺麗だ。私はこの漫画家は月刊漫画誌「COM」で知った。手塚治虫のアニメ・スタジオ「虫プロ」にも在籍していた。洗練された都会派の絵柄が好きです。

1969年「COM」9月号SERIES霧の中『おさらばしろ!』で漫画家デビューし、「COM」の連載と並行して、1970年から1971年にかけて「ぼくらマガジン」に『ウルフガイ』を連載。『ウルフガイ』連載終了後は、アニメーションの仕事のほうが多くなり、漫画は年に数本のみとなった。1978年、24時間テレビ、愛は世界を救うのスペシャルアニメ『100万年地球の旅 パンダーブック』で中心的役割を担う。スケジュールが切迫した制作現場では手塚治虫と対立することもあった。仲裁役は現手塚プロダクションの社長の松夜行性だった。

1979年、ニューウェイブの波の渦中で『たつまきを売る老人』をはじめとするシリーズ「午后の風」を発表、1980年より『12色物語』を連載。その詩的な作風から「短編の名手」「詩人」と呼ばれた。1983年、長編『石の花』連載開始。以後、長編を中心とした執筆活動に入り『石の花』『VERSION』『あっかんベェー一休』の長編3部作を発表。ユーゴスラビアの複雑な環境に世界の縮図をみいだした『石の花』は5度出版されるほどの代表作となった。

一部からは手塚治虫の後継者と目されるも『あっかんべェ一休』第4巻のカバー校了にたちあった直後の1995年に急性心不全のため49歳で死去。没後の1996年、遺作となった『あっかんべェ一休』に日本漫画協会賞優秀賞が贈られた。アニメの遺作は『安達ヶ原』(1991年)。

浅田彰「構造と力」

カオスから象徴秩序へ、そして象徴秩序へのカオスの侵入、それによる象徴秩序の組み替え、これが本書で押さえておくべき最も基本的な図式である。人間は環境世界との適合関係が壊れているので、そのカオス的な状況から逃れるために、文化の秩序(象徴秩序)が必要になるのであり、このことを浅田彰は、個人の心理的発達と、社会の文化的進展という、二つの視点を交錯させながら論じている。

個人の心理的発達という視点では、乳児期におけるカオス的な状況は、言語の発達によって秩序化されることになる。例えばラカンは、言語以前の世界(想像界)を錯乱した領域だと考え、想像界の錯乱的状況を克服するために、エディプス・コンプレックスが必要になり、象徴界という言葉の世界に参入するという。想像界においては、子の母への欲望が、母と子の相互関係に大きな葛藤をもたらしているのだが、この欲望は父によって諦めさせられる。つまり、第三者としての父を意識することで、父を中心とした秩序、言葉の世界(象徴界)が生成されるのだ。

この問題を、浅田は円錐の図形を使って説明している。母と子の関係が個別的な他者との相互的な関係として、平面的な構造で表せるのに対し、第三者である父は平面的構造を吊り支える中心点に位置づけることができる。父を頂点として、平面構造を吊り支える円錐の立体構造、これが象徴界を示すモデルである。それは、平面構造=静的な共時的構造だけを問題にするのではなく、その外部との相互作用を問題にしている点で、「力」の理論に通じている。その意味で、ラカンはレヴィ=ストロースのような静的な構造主義を超え、構造主義の極限的な場所に立っているのだと、浅田彰は主張している。

ラカンの優位を確信する浅田彰は、さらに批判の矛先をメルロ=ポンティの現象学へと向けている。同じ現象学でもサルトルの「個」の哲学と違い、メルロ=ポンティは他者との相互性を強調している点では優れている。しかし、その他者との相互性は想像的な関係に閉じた平面的構造でしかなく、しかもメルロ=ポンティは、そこに予定調和的な世界を想定している点で問題がある。乳児の世界は予定調和的な世界ではなく、ラカンの主張したようにカオス的な世界であり、そこに言葉が必要とされる理由がある、と言う。

また、浅田彰の理論を正確に追えば、「個の哲学=現象学」(点)<「対の哲学、静的構造主義」(平面構造)<「動的構造主義」(立体構造)というような、哲学の序列が浮かび上がってくる。

以上のような個人の心理的発達という視点は、その前後の章で論じられている社会の文化的進展という視点と重なっているが、これを具体的に整理すると次のようになる。

人間がカオス的な状況を秩序化し、文化(象徴秩序)を形成した背景には、まず贈与による不均衡が生み出した、単純な交換関係が考えられる。これが「コード化」された社会、原始共同体である。次に「超コード化」された社会として、古代専制国家が成立する。これは、神や王のような超越者を頂点とする社会であり、個人は超越者を媒介にして自己同一性を獲得し、他者との相互承認が可能となる。最後に「脱コード化」された社会として、近代資本主義社会が登場する。これは超越者という中心のない社会、貨幣が超越的な頂点を相対化している社会である。

前近代は超越者を中心とする「超コード化」社会なので、先に述べた円錐の構造を象徴秩序だとすれば、その頂点が超越者ということになるだろう。象徴秩序の外部はカオスであり、祝祭によるカオスの侵入によって、固定されがちな象徴秩序も組み替えが可能となる。しかし、このような社会のモデル(円錐モデル)は、前近代までなら当てはまるのだが、近代のように超越者が存在せず、象徴秩序が日常的にカオスを吸収している社会を説明することはできない。

一方、近代社会では、「超コード化」するような超越的中心はなく、「脱コード化」の繰り返しが社会を動かしている。敢えて超越的中心を想定するならば、そこに位置づけられるのは貨幣である。貨幣はあらゆるものの交換を可能にし、絶えず価値増殖を続けているため、カオスの侵犯は日常的となっている。つまり、超越的な位置にある貨幣が、絶対的な中心に留まっていないため、円錐モデルではなく、クラインの壺こそ近代社会のモデルにふさわしいという。

さらに浅田彰は、超越者が存在しない社会だからといって、近代が自由な社会というわけではないという。近代社会においても、家族のエディプス関係が生み出す内面的な規範(超自我)は、私たちの行動を抑制している。目に見えるような超越者、権力者はいないのだが、超越者はエディプス・コンプレックスをとおして内面に形成され、超越者なきパノプティコン的効果が生じ、一定の方向へと動かされるというのである。そうした状況から自由を得るためには、一定方向へ動くのではなく、多数多様な方向へ散乱することが必要になる。この多数多様な方向への散乱を、ドゥルーズは根茎(リゾーム)のイメージで説明しているが、浅田彰はドゥルーズ理論を自己流に簡略化する形で、様々なルールやしがらみから逃げるという、逃走論を掲げるのである。

家族のエディプス関係が内的規範を形成するとしても、それは自由を拘束する内在的な他者、最後の支配者、というような否定的なニュアンスで捉える必要はない。父の視点、あるいは影響力のある他者の視点を内在化することで、より一般的な視点を身につけることができるし、自分自身を第三者の視点から見つめ直し、自分のあり方、行動を考え直すことが可能になる。

つまり、近代社会では自己を反省し、自分がどうあるべきか、どのように行為すればよいのかを、自己の内面に深く問いかけながら生きることが可能になったのであり、それは自由の絶対条件だと言える。第三者の視点で自己を意識し、自分の納得できる形で行為を選び取ること、それこそが自由の意識をもたらすのであり、自由=社会や他者の拘束から逃れることだと言う

勿論、誰でもこうした自由の拘束感が完全に解消されることはないのだが、自分の欲望が他者との関係において満たされることを、多くの人は無自覚のうちにもわかっている。だからこそ、他者との関係において満足が得られるように、他者の視点を重視するのである。重要なのは、こうした自分の欲望に対する自覚であり、自分の意志でやっていることだと納得できれば、そこに自由の実感が生じるに違いない。全ての拘束から多数多様に逃げるという浅田の逃走論は、イメージの自由論なのである。

浅田彰インタビュー「柄谷行人を語る。」

柄谷行人は、共産党が国家権力を奪取することで資本主義を解体し、ひいては国家そのものを解体するっていうロシア型マルクス主義──とくにボルシェヴィズムの根源的批判を進めてきた。カール・ポラニーが整理したとおり、市場の交換と、国家による再分配のほかに、共同体における贈与のネットワークってものがあるわけだけど、ロシア型マルクス主義のように国家で市場を統制するだけではダメで、むしろ贈与のネットワークを高次のアソシエーションとして回復することが社会主義の本道だ、と。マルクスが達成すべき理想としての社会主義・共産主義像を描くことを禁欲したのはいいんだけど、大体は最も資本主義の発達したイギリスでさらなる社会化の果てに社会主義が実現されると考えてた、しかし、ロシアで前近代の共同体をバネに脱近代に飛躍するって議論が出てきたとき、それを頭から否定しようとはしなかったために、ロシアや中国や北朝鮮はまさしく前近代的な一党独裁から個人崇拝へという最悪の道をたどることになっちゃった。

イギリスでは資本の集積が進む一方でウィリアム・モリスのアーツ&クラフツのような運動もあった。小さなアトリエのネットワークを基礎として、質的に豊かで美しい労働と生活を実現しよう、と。そのモリスも実はマルクス主義者で、『資本論』をきれいに装丁したりしてるわけ。われわれはマルクス主義というとボルシェヴィズムを考えちゃうからモリスなんてのは趣味人にしか見えないけれど、モリスのような人こそマルクス主義者だと考えればまったく違った社会主義像が見えてくる。近年の柄谷行人はそう言う事を強調してるんだよね。

1999年6月12日NHK教育 「ETVカルチャースペシャル オンリー・イエスタデイ 80年代 1 “こころ”はどこへいったのか」

Bluesharpも此処の処、練習をしていない。毎日忙しすぎる。今は引越しの事で頭が一杯だ。それにハッカーのことで警察から連絡があった。詳しいことは言えないが、最近どうだと聴かれたので。最近はあまり書き換えられないと言ったが・・・それと、調子が悪いです。頭が痛く成り。午後になると眠くなる。一時期、昼頃まで寝ていたことがあったが。最近は睡眠時間は短く成っている。睡眠薬を飲んでも朝方、朝3時とか4時頃には起きてしまう。困ったものです。下はブルース・ハーピストの演奏です。聴いて観て下さいね。

Mark Hummel-Kim Wilson- Charlie Musselwhite Harp Blowout

The Fabulous Thunderbirds - Early Every Morning

ヘヴィーメタルは1970年代後半から1980年代が全盛だった。当時出現したヘビーメタルのバンドは現在でも活動している。最近ではべイビーメタルなどの、アイドル系の女の子たちがへヴィーロックで歌うバンドも登場している。実の処、私はヘヴィーメタルは苦手だった。処が歳を取ったら良いなと思えてきたから不思議だ。ハードロックは 1970初頭に一時代を築き上げるが、1970年代半ばにパンク・ロック・ムーブメントが起きると、かつてのハードロックは「オールド・ウェーブ」と呼ばれるようになり、ブリティッシュ・ハードロック・シーンはその勢いを失っていく。しかしながら、アンダーグラウンドシーンでは様々な若手バンドが頭角を現し、サウンズ誌の記者により『NWOBHM(ニュー・ウェイヴ・オブ・ブリティッシュ・ヘヴィ・メタル)』と名付けられたこのムーブメントはイギリス全土に広がり,1980年にはアイアン・メイデン、デフ・パレードがメジャーデビューし、シーンは一気に活性化していく。それに先立ちモーター・ヘッドは、従来のロックやハードロックに重いギターとスピード感のあるリズムを導入し、NWOBHMや後のスラッシュ・メタルの先駆けになった。また、イギリス国外のバンドがシーンに登場し、ドイツのアクセプト、フランスのトラスト、オランダのバンデン・バーグ、デンマークのプリティ・メーズやアーシフル・サイト、などが注目された。さらにディープ・パープルのコンピレーション・アルバムが大ヒットするなど、かつてのハードロックバンドの再評価、活躍も見られている。それでは、ヘヴィーメタルバンドです。聴いてみて下さい。

Judas Priest - The Hellion / Electric Eye (Live from Battle Cry)

Van Halen - "You Really Got Me" (Official Music Video)

Iron Maiden - The Trooper (Official Video)

Metallica: Orion (Turin, Italy - February 10, 2018)

今回は何時もより記事が短いですが、調子が悪いのでご容赦を・・・暫くは更新が出来ません。皆さん宜しく御願い致します。。。