今回は、カリスマ美容師「高木琢也」さんなど紹介して居ます。少し掲載文が長いと思われる方などおられるかと思いますが、少しずつ読んで見て下さいね。宜しく!!

Gary Moore W Albert King - Stormy Monday (Live At Hammersmith Odeon`90)

最近、駅前の食堂で夕飯を食べようかとも思うのですが、何か何時も気が乗らないんですよ、、だから、今日なんかも何時も通りに、コンビニで肉まんとカップ麺の肉うどん、それと鳥の唐揚げを買って済ました。ただ、弁当は余り買うのを辞め様かと思って居る。金掛かるんですよね。だって弁当一つでお腹が一杯に成らないからね。どうしてもその他に何か、軽いものを食べて仕舞う。私はご飯(米)は食べないのですが、、何時もパン食ですが、それも、良く無いとかでして....。今、現在、足は腫れるは、痛いわで難儀して居ます。今日は、いつもの喫茶店に行って、ホットケーキを食べようかと思って、夕方外に出たのですが、何とアパートの鍵かけたっけ?と言う状態でしたので、食べずに本屋とパン屋だけ寄って帰って来た。紹介するパン屋は、可也おいしいパンがあります。店内を写真撮影しました。見てみて下さい。。。

今日訪問看護師が来た。今日は、午前中に来ると言って居たが、昼過ぎになると電話が掛かって来て、昼過ぎに来た。私は何時もの様に話をしたが、、今日は、大人しく聞いて居た。そう言う風なら良いなと思った。ただ足が腫れて居ると、此間だからそればかり言って居る。腫れて居るのは解って居るのです。多分、体重増加の為に腫れて居るのだろう。防ぎ用が無いですよ、自分では....。医者も、体重が落ちれば高血圧は下がると言って居るが、、話が脱線したが、パン屋の帰りに書店に寄った。

何も買わないけどね・・・・。見るだけです。。。

Far Beyond The Sun - Kelly SIMONZ's 40th Birthday Concert

トッカータとフーガ&悲愴@島村楽器神戸三ノ宮店

Tribute To Rainbow~Kill The King~Legend Of Rock In Osaka~

Little Savage(Yngwie Malmsteen) - Kelly SIMONZ

そして今日の自撮り、顔が腫れて居ますね、、

昨日、久々テレビをつけて見た、そして「ガクト」の密着ドキュメント番組を見た。去年の日本アカデミー賞は「ガクト」主演の「翔んで埼玉」だった。その彼の特集番組だった。私は勿論「ガクト」の名前は知っては居るが。そんなに興味は無かった、しかし番組で彼の真摯で真剣な人生観を知った。彼は年末から新年まで、20周年ライブを成功させる為に会場の側にある。スタジオに篭って、リハーサルをするのだが、彼のリハーサルは過激だ。参加するミュージシャン全員に身体のトレーニングをさせるのだ。それだけでは無い。一緒に踊るダンサー全員にもやらせる。リハーサルの段階でプロ意識を見せないと。首にするのだ。彼は言う「リハで出来なくても本番でやれると言った甘えは許されない」と。それは彼の真剣な生き方が言わせるのだ。私は見て居て彼は素晴らしいと思った。彼は金持ちだ、年収は一億円はあると言う。正確な収入は喋らなかったが、シンガー・ソング・ライターとしての立場だが、その他に色々な事業を展開して居る。そして彼はウエイト・トレーニングを毎日して居て。体は鍛え切って居るのです。

しかしそんな彼は人から慕われて居る。映像を見て居ても、正直で、人当たりがいいのだ。彼の周りに居る人たちは彼のことを頑張り屋さんだと言い。彼を心から讃えるのだ。そんな彼も売れない時期は合った。メジャーデビューする前に彼はホストだった。一介のホスト時代。彼は何と自分の思いを語って、自分の考えの賛同者を募った。彼曰く「自分の大きな夢を語って、自分に出資してくれるスポンサー」を募ったのだ。彼は1千人に話をした。そして50人の賛同者を得た。彼は初めその人脈で努力をして来たのだ。彼は体が悪い。だから体を逆に鍛えて居る。その鍛え方たりは凄まじいものだ。彼は己に厳しい。だから必然と他人にも厳しい。それは単に自分の独りよがりでは無いのだ。最近の若者はチャンスさえ与えれば実力を発揮すると信じて居るからだ。だから、彼は、若者と経済界の大人たちとの出会いの場を演出する。その出会いは彼の主催するパーティーに於いて行われるのだ。彼は優しい男だ。そして、自分の事だけを考えて居るのでは無い。常に他人の幸せも考えて居る。

彼は東北の地震災害の時に、事務所の反対を押し切っていち早く動いた。物資を自衛隊が入る前の3週間の空白時期に、詰めるだけトラック数台に積んで運んだ。そして震災募金集め。しかしこれが裏目に出た。何と彼を誹謗中傷する人から、「「ガクト」は寄付金の金2億円を着服して居るぞ」と言われ、週刊誌は「呆れた虚像」と彼の事を揶揄して叩いたのだ。彼は情けなくなったと回想する。「国が危機的状態の時に、何て事を言って足を引っ張るんだ」と、、しかし彼の人気は褪せない、何でなら、彼の生き方を崇拝する若者が絶えないのだ。あるダンサーは言う「私はチリのダンサーだけど、日本のガクトさんのライブが一番キツイ。だけども、彼の生き様は尊敬せざるを得ない。」このテレビを見て居て思ったが、私の尊敬する俳優でブルース・シンガーの原田芳雄さんも凄い人だった。名を成した人は、皆凄い精神と人間としての温かみ。尊敬しなければ成らないと思う生き方がある。私は番組を見終わる頃にはすっかり「ガクト」のファンになって居た。

中性的な歌手としての魅力と俳優としての男らしさ。彼はまだ45歳なのだ。まだ若いが彼は苦労人だ。一時期は脱税容疑まで受けて、本人は脱税をして居ないのに国税局に踏み込まれて、その時決まり掛けて居たハリウッド映画の出演が流れて仕舞ったと言う。彼は嘆いたそうだ。彼は20歳の頃に一度結婚して居る。彼の生き方が余りにも厳しい為に、離婚になって仕舞ったと言う。今は今独り身だ。しかし彼は見ず知らずの癌に犯された人からのメールにいちいち返信をして居る。精力的に自分に与えられたスターの道を歩いて居る。きっとこれからも彼は歩き続けるであろう。自分の信念が成就される時まで。。。

二階堂ふみ×GACKT主演!映画『翔んで埼玉』予告編

GACKTのマレーシア生活に密着! 買い物&自宅で手料理も 動画「のどごし STRONGに合う 豪快!!GACKTの手料理」

#4【本邦初公開】GACKTのセクシーな寝起き、お風呂、着替え、ライブ密着全て撮りました!LIVE DAY ROUTINE!!

【GACKT】「目標を達成するために必要なこと」闇雲に頑張ってもダメ…

#3 GACKT流お年玉 〜落とし玉チャレンジ〜

〜〜懐かし映画館〜〜

マカロニの伝説は熱く・・・。「ドル・三部作」

〜クリント・イーストウッドとセルジオレオーネの挑戦〜

【OBK-RECORDS】エンニオ・モリコーネ楽団 - ガンマンの祈り

1.ほんのひと握りのドルのために ― 『荒野の用心棒』

今回此処で紹介すべき映画は、『夕陽のガンマン』(65)と『続・夕陽のガンマン』(66)の2本だが、そのためにはやはりまず、両者に先立つ『荒野の用心棒』(64)にご登場願わなくては、どうにも話が進めにくい。

ほんのひと握りのドルのために。すべてはそこから始まった。

当時、全米のTV西部劇シリーズ「ローハイド」(59-66)に準主役でレギュラー出演し、お茶の間の人気を得るようになっては居たものの、番組のマンネリ路線に飽きを覚えていたクリント・イーストウッドのもとに、1本の映画への出演依頼が思いがけず外国から舞い込み、彼が半ば物見遊山でヨーロッパへと旅立ったのは、1964年のこと。

処が、当初の別題から先述の「ほんのひと握りのドルのために」という原題に最終的に変わる、何とも素性が怪しげでいかがわしいその多国籍映画 ― 本来はアメリカの専売特許たる西部劇を、スペインの荒野をメキシコ国境の無法の町に見立てて撮影した、イタリア・ドイツ・スペインの3カ国合作による低予算の外国製西部劇で、主演のイーストウッドを除くと、イタリア人を中心にヨーロッパの連中で固められたキャスト・スタッフの大半のクレジットはアメリカ人を装った別人名義、しかも、日本の時代劇(改めて言うまでもなく『用心棒』(61 黒澤明))の物語を、著作権を正式に得ないまま勝手に翻案・盗作したせいで、やがて訴訟騒ぎにまで発展する ― 『荒野の用心棒』が、同年のイタリア映画界最大のヒット作となったのをはじめ、当事者たちすら予想だにしなかった世界的ヒットを記録して、その名も“マカロニ・ウェスタン”(外国での呼び名は“スパゲッティ・ウェスタン”)ブームに火をつけ、以後、同種の外国製西部劇が続々と生み出される様になるのだ。1960年代は、御存知『007』(62- )シリーズの登場と共に、スパイ映画が各国で作られたり、また日本でも日活の無国籍アクションが量産されたりするなど、娯楽映画における異文化間の移植培養、雑種交配=ハイブリッド化が汎世界的に同時進行しつつあった。

監督のセルジオ・レオーネと主演のイーストウッドの双方にとっても、『荒野の用心棒』は一大出世作となった。ただし、レオーネは、プロデューサーたちと事前に結んだ不利な契約のせいで、映画の大ヒットによるご褒美の分け前には一切与ることが出来ず、また、盗作問題を巡る訴訟騒ぎで同作の全米公開が1967年まで先延ばしにされたせいで、イーストウッドの方も、自らの成功をなかなか実感できずにいた。2人は再度コンビを組み、柳の下の二匹目のどじょうを狙う事になる。もう少々のドルのために、と。

2.もう少々のドルのために ― 『夕陽のガンマン』

かくして、『夕陽のガンマン』がいよいよ登場することになる。映画の製作費は60万ドルと、『荒野の用心棒』の20万ドルの3倍に跳ね上がり、イーストウッドの出演料も、前作の1万5千ドルから5万ドルプラス歩合へと大幅にアップ。前作で、薄汚れたポンチョに身を包み、無精髭のニヒルな面構えに、短い葉巻を口の端にくわえこんだ独特の風貌とスタイルで、正体不明の流れ者の雇われ用心棒をどこまでも寡黙かつクールに演じた彼は、今回もそのトレードマークをそっくり受け継いだ上で、新たな役どころに挑む事になる。「生命に何の価値もない処では、時に死に値段がついた。“賞金稼ぎ”が現れた由縁である」と、オープニングのクレジット紹介に続いて『夕陽のガンマン』の物語世界の初期設定が字幕で示される通り、此処でイーストウッドは賞金稼ぎの主人公を演じる事になるのだ。

マカロニ・ウェスタンが、本来アメリカ映画の長年の伝統と歴史を誇る西部劇を、それとはおよそ無縁なヨーロッパの地に移植して作り上げられたまがい物の産物である事は既に述べたが、そこでレオーネ監督とイーストウッドが行なった大胆不敵で革新的な実験のひとつが、高潔な正義のヒーローが悪を打ち倒すという、従来の西部劇に特有の勧善懲悪調の道徳劇のスタイルをばっさり切り捨てる事だった。既に『荒野の用心棒』の主人公自体、『用心棒』からの無断借用とはいえ、従来の正統的なアメリカ製西部劇の正義のヒーローとは程遠い、ダーティなアンチ・ヒーロー像を打ち立てて居たが、この『夕陽のガンマン』でイーストウッドが演じる主人公の役柄は賞金稼ぎに設定され、善悪という道徳的な価値判断や倫理観よりも、あくまで賞金目当ての欲得と打算がその行動原理の前面に据えられる。こうして、血なまぐさい暴力が支配する無法の荒野で、主人公も含めてエゴや私利私欲を剥き出しにした連中が互いに裏切り騙し合いながら相争うさまを、痛烈なブラック・ユーモアと残虐なバイオレンス描写を随所に交えながら冷笑的に描く、レオーネならではの傍若無人、問答無用の娯楽西部劇世界が、本作でより一層華麗に展開される事になる。

『荒野の用心棒』では、互いに相争う2組の悪党どもの対立を、イーストウッド演じる主人公が一層煽り、けしかけながら、双方を壊滅状態に追い込む様子を描いていたのに対し、『夕陽のガンマン』では、共に腕利きの同業者にして宿命のライバルたる2人の賞金稼ぎが、時に相争い、時には紳士協定を結んで互いに協力しながら、いずれも多額の懸賞金のついた悪党どもとその親玉を次第に追い詰めていく様子が描かれる。かくのごとく、三つ巴の戦いを映画の物語の根幹に据えることが、どうやらこの頃のレオーネのお好みのフォーマットであった事が見て取れるだろう。

イーストウッドが賞金稼ぎの主人公を、そしてジャン・マリア・ヴォロンテが『荒野の用心棒』に引き続いて悪党の親玉を演じるのに加え、今回、イーストウッドのライバルたるもうひとりの賞金稼ぎ役には、どこか猛禽類を思わせる精悍な顔立ちと眼光鋭い目つき、そして黒装束に身を包んだスレンダーな長身が印象的なリー・ヴァン・クリーフが起用され、風格に満ちた強烈な個性と存在感を存分に披露。相手との距離を充分に見極めた上で沈着冷静に標的を仕留めるその確かな銃の腕前で、映画の中盤、彼がイーストウッドと互いに相手の帽子を撃ち合いっこする場面は、今日改めて見直すと、何とも稚気丸出しのくどい演出で多少ダレるが、筆者が小学生の頃、最初にテレビで見た時は、こいつはまるでマンガみたいで面白いや、と興奮したものだっけ…。

そして、紹介の順序がすっかり後になってしまって我らが偉大なマエストロには大変申し訳ないが、これらの要素にさらに御存知エンニオ・モリコーネの比類なき映画音楽が加味されて、『夕陽のガンマン』でレオーネ独自の世界は早くも一つの完成を見ることになる。実はかつて小学校時代の同級生だったというレオーネと初めてコンビを組んで、モリコーネが『荒野の用心棒』につけたサントラ自体、口笛にギターやコーラス、そして鐘や鞭の音などを多彩に組み合わせた斬新なアレンジで、マカロニ・ウェスタンの音楽はかくあるべしと、以後の基調的なサウンドを一挙に決定づけた超絶的傑作だったわけだが、本作でモリコーネの音楽は、物語とより有機的に一体化されてドラマを情感豊かに彩る事になるのだ。

とりわけ、ヴァン・クリーフとヴォロンテの間に実は深い因縁があった事を、懐中時計から流れるオルゴールのメロディが何よりも雄弁に物語り、その印象的な旋律をバックに、彼らが宿命の対決を繰り広げるクライマックスの円形広場での決闘場面は、やはり何度見てもスリリングで面白い。此処でイーストウッドは、半ば主役の座をヴァン・クリーフに譲り、公正なレフェリー役として2人の決闘に立ち会う事になるが、レオーネ監督は、この円形広場での決闘場面を改めて自ら反復・変奏し、今度はいよいよ三つ巴の戦いの決着の場として、よりけれんみたっぷりに描き出すべく、『荒野の用心棒』『夕陽のガンマン』と共に3部作を成す、次なる壮大な野心作『続・夕陽のガンマン』に挑むことになる。

3.ドルは充分稼いだ。さて、しかし…マカロニ・ブームの頂点を極めたバブル巨編 ― 『続・夕陽のガンマン』

『夕陽のガンマン』が『荒野の用心棒』をも上回る大ヒットで2年連続イタリア国内の興収記録第1位に輝いたのを受けて、『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』の製作費は120万ドルと、『夕陽のガンマン』の60万ドルからさらに倍増し、イーストウッドの出演料も25万ドルプラス歩合と、前作から約5倍にアップ。倍々ゲームのようにしてイケイケで駒を進めて来たレオーネ監督は此処で、作品の長さも約3時間に及ぶ、マカロニ・ウェスタン史上空前のスケールの超大作を生み出す事となった(長尺が影響したのか、『夕陽のガンマン』の興収記録には及ばなかったものの、本作もやはり大ヒットして、みごと3年連続イタリア国内の第1位に輝いた)。

映画の原題は既によく知られている通り、「いい奴、悪い奴、汚い奴」で、賞金稼ぎの「いい奴」をイーストウッド、冷酷非情な殺し屋の「悪い奴」を『夕陽のガンマン』の役柄とは好対照をなす形でヴァン・クリーフ、そして首に賞金の懸かったお尋ね者の「汚い奴」には、かのアクターズ・スタジオ出身の実力個性派イーライ・ウォラックが起用され、三者三様、互いの持ち味と個性を競い合う。ただし先にも説明したように、勧善懲悪の世界とは無縁のレオーネ映画にあって、この3人は、その呼び名の通り、善玉と悪玉などにくっきり色分けされて居る訳では無論なく、「いい奴」役を割り当てられたイーストウッドも含めて、いずれもひと癖もふた癖もある悪党どもばかり。そんな彼らが、ふとしたきっかけで知った某所に眠る20万ドルもの財宝をめぐって決死の争奪戦を繰り広げる様子を、レオーネ監督は、南北戦争時代のアメリカを物語の舞台に、圧倒的な物量作戦で戦闘シーンをスペクタクル風に再現したり、コヨーテの遠吠えを模したモリコーネの強烈な主題曲を織り交ぜたりしながら、どこまでも悠然としたペースで描いていく。

そして、物語の大詰め、この3人の主人公たちが、いよいよ三つ巴の決闘に挑むべく、円形広場で3方に分かれて対峙する、名高いクライマックスが訪れる事になる。ここでレオーネ監督は、3人それぞれの顔の表情やガンベルトにかけた手のクロースアップを、これでもかとばかりに何度となく繰り返しクロスカッティングさせ、そこへさらにモリコーネ独特の音楽がバックにかかり、トランペットの音色やオーケストレーションが次第に高鳴るにつれ、いやがうえにも映画はドラマチックに盛り上がる……事はまあ確かなのだが、その一方で、本来なら一瞬であるはずの決闘直前の3人の睨み合いの息詰まる緊張した時間が、どこまでもズルズルと非現実的に引き延ばされるのに付き合わされるうち、すっかりダレて疲れてしまい、一体これ、いつまで続くんだろう? とふと我に返って思いをめぐらす瞬間が訪れる事も、また確かだ。

『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』は、御存知あのクエンテン・タランティーノが、オールタイム・ベストの1本としてしばしばその名を挙げて再評価が進み、公開当時よりもむしろ近年の方が、映画ファンたちの間では人気と支持が高まっている。それは無論、承知の上で、しかし筆者自身、子供の頃から何度も目にしているからこそ(2002年、フィルムセンターで開催された「イタリア映画大回顧」特集での、日本初となるイタリア語復元版でのスクリーン上映も見に行ったし、DVDのアルティメット・エディションもしっかり買って、ひと通り見ている)、あえて此処で言わせて貰うならば、上記の場面が象徴的に示して居る様に、この映画は矢張り、全体的にどうも妙に肥大化して弛緩した、バブリーで冗漫な一作、という印象はぬぐえない。もちろん、それなりに面白くて楽しめることは充分認めるんだけどね…。

『夕陽のガンマン』を手始めに、お互いにろくに言葉も通じぬままたて続けにコンビを組み、マカロニ・ウェスタン3部作を生み落としたイーストウッドとレオーネ監督だが、一作ごとに自らの野心と欲望を肥大化させ、まるでデヴィッド・リーンばりの巨匠を気取って大作路線を突き進むレオーネに次第に違和感を覚える様になったイーストウッドは、『続・夕陽のガンマン』を最後に、ついに彼と袂を分かつことになる。そして、人気スターとなってアメリカに凱旋帰国を果たしたイーストウッドは、やがてドン・シーゲル監督という新たな師匠と出会い、より簡潔で無駄のない引き締まった演出法を彼から伝授された上で、自らも映画作家となり、さらなる高みを目指して険しい道=マルパソを歩む事になるのである。

For a Few Dollars More - Clint Eastwood's Entrance (1965 HD)

I don't think it's nice, you laughing

The Good, the Bad & the Ugly Finale

〜ラカンへの誘い〜「簡単な哲学と心理学」

「私」が「私」でなくなるとき――ラカンと哲学

ドキュメンタリー・フィルムを観て、そこに証言されている「現実」に圧倒されて仕舞うと言う経験は、誰の身にも覚えがあるものだろう。私ではない誰かが生きた「現実」のなかに自分の一部を連れ去られた様な、どこか危ういあの感覚には、たんに「考えさせられた」と言う事には尽きない何かがある。それは思考や認識よりも、むしろ言葉になる以前の身体感覚やざわざわとした感情の蠢きのほうに近いと言えるかも知れない。

では、思考すると言う事がこうした曖昧な感覚やと危うさときっぱり切り離されてあるのかといえば、決してそうではない。むしろ、時として日常の平穏の外に私たちを連れ出して仕舞う可能性にこそ、じつは思考の核心があるのではないだろうか。そもそも、日々をのんべんだらりとやり過ごして居るだけの人が、何かを切実に考える事など果たして出来るだろうか。

この事を良く教えてくれるのは、17世紀の哲学者デカルトである。デカルトにとって、哲学的思考とは思考する当人の存在そのものを巻き込んでなされる全人格的な実践であり、行為にほかならなかった。1641年にパリで出版された彼の『省察』は、六夜に及ぶこの実践のドキュメントという形式で編み上げられて居る。

この書物の主人公にあたる省察者の「私」が、およそ自明に思われていたあらゆる事柄を問いに付すことで「コギトcogito」(「思考する」という意味のラテン語)を打ち立てたのち、神と精神という主題をめぐって思索を繰り広げる。あとであらためて述べるが、デカルトは思考の本質を、なによりも物事を「疑う」という実践に見いだしている。「私」が知って居る事や「私」が見て居るものすべてが問いに付され、不確かなものとみなされてもなお、思考する「私」、今まさにあれやこれやを疑って居るこの「私」だけは確かなものである。少なくとも、考える=疑うという行為の最中だけは、「私」は確かに存在する。この様にして確立される主体の存在根拠の事を、デカルトは「コギト」と呼んだのだった。

この記録のなかでまず着目したいのは、主人公の「私」自身が変化してゆくその様である。

先取り的に結論めいた言い方をするならば、それに身を投じる者を変化させて仕舞う様な行為としての思考――それこそが哲学である。だとすれば、デカルトがこのドキュメントと言う形式に託した企ては、読者自身がこの行為に踏み出す事、つまり『省察』の主人公さながらに変化してゆく事に向けられて居るはずだ。

***

フランスの精神分析家ジャック・ラカン(1901‐1981年)は、まさにこの懐疑のうちに、臨床の本質を考えるための手がかりを見て取って居た。つまりラカンは、文字通り「度を越した」デカルトの懐疑(=「誇張的懐疑」)を、きわめて真剣に受け取って居たのである。ラカンにとって重要だったのは、ある種の主体はデカルトと同じ懐疑を生きざるを得ない、と言う事実だった。「ある種の主体」と言うのは、精神分析の「主体」、すなわち自身の症状を持て余し、その根本原因をみずからの無意識のうちに探るべく、分析家のオフィスを訪ねて来る者のことだ。分析において「患者」のポジションに身を置く者の事をラカンは「分析主体(analysant)」と呼び、その主体的かつ行為遂行的な本性を強調した。それは、「治療者」としての分析家ではなく、彼のもとで分析を受ける者自身の欲望こそが、精神分析の原動力となるからである。

実際、無意識――「私」の在り方を決定的に方向づけているにもかかわらず、「私」自身にはどうやってもアクセスできない領域――というフロイトの仮説をひとたび受け入れたならば、おのずと自分に関するいっさいが疑わしくなって来る。自分は本当にこれを望んでいるのか。どこまでが自分自身の考えなのか。自分が現実だと思って居るものの多くは、都合よく改変されて出来た幻想かもしれない。無意識を認めると言う事は、要するに、「私」の一番重要な部分については、「私」自身には知ることもコントロールする事も出来ないのだと認める事である。精神分析とは、この認識を出発点として、主体がみずからを問い直し、変化してゆく実践に他ならない。

ラカンが分析主体とコギトを同一視するテーゼを示したのは1965年の事だが、すでに1946年の講演「心的因果性について」において、彼はデカルトを「乗り越え不可能」な思想家とみなす発言を残して居る。ちなみに、「象徴界(le symbolique)」の理論(これはラカンの仕事全体を代表する成果のひとつだ)がおおむね完成するのが1958年前後、ラカンが国際精神分析協会から教育分析家(分析家の再生産に携わる分析家)の資格をはく奪されて新たに「フランス精神分析学派(École française de psychanalyse)」を立ち上げるのが1964年、そしてその難解さで悪名高い主著『エクリ』の出版が1966年だから、件の46年の講演原稿はラカンのキャリアの初期に位置づけられるべきテクストである。要するに、ラカンの分析家としての歩みの少なくとも一部は、はじめから、彼のデカルトへの強いこだわりを抜きにしては考えられないのだ。

この事を強調するのは、精神分析家が哲学について語ること、哲学を参照しながら精神分析に固有の主題(無意識、欲望、症状、転移、抵抗といった)を論じる事が、決して自明でも普通でもないからである。これは、精神分析の創設者であるフロイトの著作を繙けばすぐあきらかになる。

無意識(心理の深層部)を対象とする厳密な科学として精神分析を確立する事を望んだフロイトは、哲学をひとつの「錯覚」とみなすことを躊躇わなかった。フロイトによれば、哲学は論理的に首尾一貫した世界観を構築する事に拘わるあまり、現実離れした思弁に終始して仕舞う。それに対して精神分析は、臨床実践と理論的な練り上げを両輪とする事で、現実の経験に裏打ちされた実証科学として自らを洗練させて行かなければならない、と言う訳である。今日でこそ、その「思想家」としての顔が広く知れ渡っているフロイトだが、彼自身の関心や考えに従うならば、分析家とは日々の臨床のかたわらで精神分析の事を、すなわち「患者」の抱える症状の意味やそれにアプローチする技法の事を考え、語る者であって、様々な哲学者の議論を頻繁に援用するラカンのスタイルは、この点であきらかに異端のそれなのである。

処で、哲学に対するフロイトの辛口意見は、哲学を専門としない人の多くが口にしそうなありきたりなものであるにせよ、やはり一片の真理を含んで居る。思うに、伝統的な哲学(日本の大学の哲学科で必修講義のタイトルになって居る類の哲学と言い換えても良い)がほとんど語って来なかった事柄、あるいは致命的に語り損なって来た事柄と言うものが幾つか存在する。とりわけ精神分析との関係で目につくのは、「性」という主題だ。よく知られて居る様に、フロイトは神経症者の症状の根に抑圧された(意識の外部に押し退けられ、抑え込まれた)性的経験の記憶があることを発見した。ここでフロイトの症例に立ち入る事はしないが、私たちの個人としての「存在の原因」について考えるうえでも、あるいは私たちの日常を考えるうえでも、性をめぐる問いを丸ごと放棄する事は不可能である。

「私」が存在すると言う事は「私」の生物学上の両親が少なくとも一度は性行為に至ったと言う事実と分かちがたく結びついて居る。しかも、自分の親が性的存在であると言う現実に対してひとが多かれ少なかれ抱くあの居心地悪さを思えば、この事実はたんなる生物学的所与に留まりはしない。むしろ、それを担なる生物学的所与として片づける事が出来ないという点に、私たちが我知らず性に与えている、心理的な意味や価値について考え直す手がかりがあるのではないだろうか。

あるいはまた、「私」が時としてコントロールが利かなくなる程に他人を愛したり憎んだりする事、それどころか、ある場合には愛しても憎んでも居ない相手に訳も解らずハマって仕舞う事、こうした欲望の日常に属する事柄は、やはり「私」が性的存在であると言う事実と無関係ではありえない。

勿論、これはいわゆる恋愛や家族に限った話ではない。例えば、仕事相手と割り切って付き合おうとしても、ある特徴を備えた同性に対しては殆ど条件反射的な苦手意識を抱いて仕舞う人や(それが何故なのかは本人にも説明出来ない)、何故か異性との友人関係を維持出来ない(と確信し切って居る)人はどこにでも居る。こうしたありふれた事態の前で少しでも立ち止まって見れば、およそ社会生活が営まれる至る所で、性をめぐる問いは生じうる。

ちょっと乱暴な言い方をするならば、多くの人にとって、存在の本質やら正しい認識の為の原理やらと言った事よりも、性や欲望の方がよほど切迫した根本問題なのである。だが、性については頑として一切を不問に付す事で成り立つ秩序と言うものが確かに存在する。もしかしたら、哲学も我知らずそのような秩序のなかで長く安住して来たのかも知れない。フロイトやニーチェ以前に、この根本問題を正面から論じた哲学者、それについて本質的な考えを少しでも示すことのできた哲学者が、果たしてどれほど居ただろうか....。

***

精神分析と哲学との間には、取り分けその「守備範囲」をめぐって、この様な深い溝がある。この前提に立ち返ってラカンの仕事を歴史的に位置づけるならば、その独創のひとつは、この溝を跨いで、精神分析の実践をめぐる問いを哲学のうちに、そして哲学者が提起した問いを精神分析のうちに再発見した事にあるといって良い。ラカンの「デカルトへの回帰」の意義は、まさにこの様な視座のもとで捉えられるべきである。

さて、上で述べた様に、ラカンは「心的因果性について」のなかで、デカルトの懐疑を臨床の問題として捉え様として居た。此処でラカンが注目を促して居るのは、第一省察(『省察』の初回にあたる)でデカルトが狂気に言及して居る点である。デカルトはまず、感覚から受け取られるもの、つまり目に見えるものや手で触れられるものすべてに疑いの目を向ける事から始める。此処には、「度を越した」懐疑を徹底的に遂行すると言う明確な態度決定がある。懐疑はデカルトが真理を問う為に選択したひとつの方法論(メソッド)であり、それゆえに「方法的懐疑」とも言い換えられる。問題は、自分の感覚を端から端まで真剣に疑いだせば、おのずと「私は私である」という認識そのものが成り立たなくなり、そこに狂気の可能性が開かれて仕舞う、と言う事だ。ラカンが『省察』から引用している箇所を見てみよう。

この両手やこの身体が私のものであると言う事、私はこれをどうして否定出来るだろうか。もしも私が自分を誰かしら気の触れた者に、つまり黒胆汁〔いわゆる四体液説において、狂気の要因と考えられていた体液の事〕から出て来る悪性の蒸気によって酷く攪乱され、極貧であるにも関わらず「自分は王である」とか、裸であるにも関わらず「紫衣をまとって居る」とか、「頭が粘土で出来て居る」とか、「全身が水瓶である」とか「ガラスで出来て居る」とか、そうした事を終始言い張る者に擬えるのでないとしたら? しかし、このような者たちは正気を失って居るのであって、もしも私が彼らの例に倣ったならば、私も劣らず気の狂った人と思われる事だろう。

誇張的懐疑は、まさに常軌を逸した方法であるがゆえに、狂人の振る舞いにかぎりなく近づいてゆく。いいかえれば、『省察』の主人公は、みずからの問いの途上で狂人の鏡像となる。ひるがえって、哲学を専門的に学ぶ人々のコミュニティから一歩外に出れば、いまだにデカルトは、「近代的・理性的な人間主体を中心に据える哲学者」の代表格として槍玉に上げられてばかりである。しかも、この手の教科書的な常套句で満足する人たちはそもそもデカルトの著作を読んだ事がないと言うのが相場であるからか、専門家たちはそれをわざわざ訂正して回る事もあまりない。

かくして、一般的には忘れ去られた感もある〈コギトに至る懐疑の動的プロセスのなかの狂気〉という仮説をめぐるこの一節は、その一方で、戦後フランス思想史の(ある意味では華々しい)ワンシーンの記憶とともに引き合いに出される事がしばしばある。デカルトの狂気への言及は、ミシェル・フーコーが『狂気の歴史』(1961年)のなかでそれを取り上げ、ジャック・デリダが「コギトと狂気の歴史」(1963年)でフーコーの読みに公然と異議を申し立てた事で、その重要性が再認識されたのである。最終的には、フーコーからデリダへの激烈な再批判を経て、この論争は彼らの関係をすっかり冷え込ませる事になって仕舞った。

此処でごく大雑把に二人の立場を要約して置くと、フーコーがコギトを狂気の可能性を排除する事で成立するものとみなしたのに対して、デリダは狂気の可能性はむしろコギトの成立条件そのものをなして居ると考えた。すなわち、『省察』の主人公がコギトという存在根拠を手に入れるプロセスに於いて、狂気の可能性は排除されて居るのか。それとも反対に、狂気の可能性を引き受ける事こそがコギトを成立させるのか。この点をめぐって、フーコーとデリダの見解は割れたのである。

此処でこの論争に触れて居るのは、「思考(コギト)の根幹に内在する狂気」と言う見立てを打ち出す事でデカルトを「西洋的理性による狂気の社会的な囲い込み」と言う構図の外へ連れ出そうとするデリダの振る舞いが、コギトの重要性を力説するラカンのデカルトに対する評価を思い起こさせずには居ないからである。実際、1991年に開催された『狂気の歴史』の出版三〇周年を記念するシンポジウムでサンタンヌ病院の壇上に立ったデリダは、この事を自ら示唆して居る。此処でデリダは、彼に取っては苦い思い出に違いない亡きフーコーとの論争と、ラカンによる「デカルトへの回帰」との同時代性について語る事で、「フーコーにおけるフロイト」という自身の講演テーマにラカンへのささやかなオマージュを織り込んでいるのである。このオマージュのなかでデリダはラカンの「心的因果性について」にも言及して居るが、ラカンはそこでどう述べて居るだろうか。

狂気と言う現象にかんして、デカルトがそれを『省察』の中で深く考察する事はしなかったとは言え、真理を発見するべく出発するその最初の一歩から、忘れがたいほど無造作に、彼がこの現象と出会って居るという事実、これを示唆的なものと見なそう。

ラカンがこの講演で取り分け強調して居るのは、狂気の問いと真理の問いが切り離せないと言う事だ。逆に言えば、ラカンにとって、狂気の可能性を真剣に受け取るのを辞めると言う事は、そのまま、真理を問う事を放棄する事に等しい。したがって、デカルトの「誇張的懐疑」は狂気の可能性を経由すると言う事を真剣に受け取る点において、確かにデリダとラカンは同じ方向を向いて居たと言える。だとすればラカンは、デリダとフーコーの論争に二〇年近く先立って、真理を問う主体が必然的に経由する試練として狂気の可能性を位置づけると共に、コギトに、ひいては哲学的思考そのものに、この試練に身をさらす実践のひとつを見いだして居た事になる。哲学がそのような営みである限りにおいて、精神分析はそこから本質的な教えを引き出して来る事が出来るし、またそうしなければならない。ラカンが「精神分析とは何か」と言う自らの問いの道連れに哲学を選んだ背景には、この様な考えがあったのではないだろうか。

ラカンが語っている言葉は、精神分析家よりはむしろ哲学者のそれの様である。「今日では、古典哲学を「乗り越える」と言うのが流行だ」と時流に釘を刺したあとで、ラカンはこう述べて居る。

ソクラテスも、デカルトも、マルクスも、フロイトも、彼らがある対象のヴェールを取ると言う情熱をもって自身の探究を行ったそのかぎりで、「乗り越える」事など出来はしない。この対象とは、すなわち真理である。 「新○○論」、「ポスト○○主義」等々、これこそが時代の最先端であると謳うレッテルは、私たちの時代の「哲学」言説の中にもいやと言うほど溢れかえって居る。そう言う意味では、「乗り越え」の流行と言うのはじつは流行でさえなくて、むしろ言説が流通する場の常態だと言うべきである。こうした動向に抗う様にして、ラカンは「真理」という伝統的な(それゆえときには時代がかって見えさえする)キーワードを対置して居る。それだけではない。この「真理」への情熱こそが、哲学者たちの仕事を乗り越え不可能な、つまり絶えず参照し直されるべきものにして居るとラカンは言う。

『省察』の主人公の様に、あるいは自由連想を行う分析主体の様に、「私」がほかの誰にも肩代わり出来ない様な切迫した問いの渦中にある時、問題となって居るのは何よりも「私」自身の真理である。そこでは、主体が真理を問うと同時に、真理によって主体が問われると言う事が肝腎なのだ。自分がいまそうであるような自分であることは少しも当たり前ではない。ではどうして、「私」は現に此処に居る様な「私」になったのか。何かのきっかけで、あなたがやむにやまれずこのような疑問に突き当たったとき、この疑問を解く手がかりは、何よりもあなた自身の無意識の中にある。これがフロイトの実践の出発点にある発想であり、精神分析の根幹をなす考え方である。

ラカンが此処に付け加えたのは、無意識の問題とは同時に真理の問題でもあると言う事だ。言い換えれば、精神分析と言う営みにとっての無意識は、哲学――デカルトが『省察』で実演して見せた様な行為としての哲学――にとっての真理と等しい価値を、つまり問いのモーターとしての価値をもって居る。だからこそ、ラカンの考える精神分析は、哲学者たちとの対話のなかで練り上げられなければならかった。

ラカン。想像界/象徴界/現実界

最近久々にブルーレイを4枚纏めて購入しました。まだ見て居ませんが此処に挙げて置きます。4枚程購入しましたが。皆、フランス映画です。いや1枚はイタリア映画か、、殆んどがフィルム・ノワールです。私はマカロニとノワールが好きなものでして。まあ、マカロニは今は撮影されて居ないし。ノワールも最近は余り撮られなく成りました。今回購入した物は、「国境は燃えて居る」と「弁護士・デュナンの衝撃」以外は皆、見て居た映画です。すでにDVDで所有して居ます。しかしBlu-rayでまた購入し直したのです。まあ、名画ですね。今回此処にあげた映画は是非ご覧に成って下さい。昔の映画ですが。まさに名作ですから....。

10/27リリース『アラン・ドロン/弁護士デュナンの衝撃』予告編

L'armée des ombres (1969) Bande Annonce VF [HD]

Police Python 357

「国境は燃えている、 Le Soldatesse」サウンド・トラック、Soundtrack

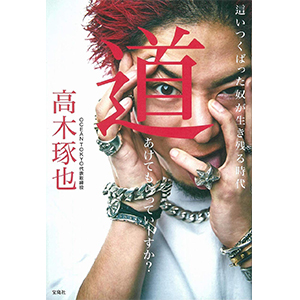

〜〜現代のカリスマ美容師・高木琢也〜〜

現代のカリスマ美容師、高木琢也「オーシャントーキョー(OCEAN TOKYO)」代表は、2度のNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」(以下、「プロフェッショナル」)に出演や、5月22日発刊の自身初の著書「道あけてもらっていーすか?」(宝島社)は出版前に重版が決まるなど、その勢いは増すばかりだ。美容業界を超えて注目される高木代表の次なる野望とは?

WWD:NHK「プロフェッショナル」に2度出演した反応は?

高木琢也(以下、高木):大きな反響を感じていますね。これまでは声を掛けてくるのは10代の人ばかりだったけど、今は主婦やサラリーマンの方まで声を掛けてくれるようになりました。あと、買い物に行った時の対応がよくなりましたね(笑)。

WWD:高木さんの自信はどこから来るのか?

高木:これまでにたくさんの失敗をしてきたからこそ、やっと今の成功があると思っていて、同じ失敗をしなければいいだけっていう自信はありますね。でも、そうは言いつつも実際のところ自信はないですよ(笑)。だけど今は社員を130人抱える身になって、社員も自信のない社長になんて雇われたくない。背負ってるものが大きくなった今、自信がないなんて、言ってられなくなりましたね。これまでも必ず結果は出してきたし、「自信ないな」ってマイナスに感じる時間が無駄だなって思っています。どんなに難しいことでもノーとは言わず、まずは簡単にかみ砕いて、できることから始めています。

WWD:高木さんでも失敗はあった?

高木:アシスタント時代はめっちゃありましたよ。美容師としてこれやったらアウトだろっていうミスをほぼほぼ経験しました(笑)。でも多くの失敗から学んだことは、今となっては自分にとって大きな財産になっていますね。

WWD:「プロフェッショナル」を見て両親への恩返しの気持ちが根底にあると感じた。

高木:親もそうだし、これまで関わった人全員に恩返していきたいという思いはあります。雑誌とかでも自分が表紙になった号が売れないとかイヤだし、必ず結果を残すと、責任を持ってやっています。何よりもお店に来てくれて、「オーシャントーキョー」をここまで伸ばしてくれたのはお客さまなので、お客さまにはすごく感謝しています。

WWD:プレーヤーとしてはトップに立ったが、次は何を目指すのか?

高木:美容業界という枠を超えていきたいと思っています。今は美容業界の中での社長にすぎなくて、それはすごく限られた狭い世界でのこと。今後は自分たちの事業が、美容業界に止まらず“人の人生を変えるような”ライフスタイルカンパニーに展開していけたらいいなと考えています。美容師同士が仲良くヘアデザインについていろいろと語っているのを聞いていると、「まだ髪の毛のデザインについて議論している。だったら僕たちは人生のデザインについて考えていきたい」って、常に先を描いていこうと思っています。

WWD:今後やってみたいことは?

高木:スポーツ選手のヘアをまるまるプロデュースしたいですね。サッカー選手とか晴れ舞台の中で、髪色を変えていたらさらに注目を集めていたかもしれない、と思ったりすることがあります。スポーツ選手のヘアをプロデュースさせてくれたら、その選手が現役を引退した後も印象に残るはず。絶対にかっこよくできるので、ぜひ任せてほしいですね。

WWD:最後に赤い髪で第一印象が軽く思われることについては?

高木:狙い通りです。上げて落とすよりは下がったのを上げる方がいいですから(笑)。見た目がきちんとしていても、やっていることが詐欺師だったら最低だと思いますね。そんなフェイク野郎もいるじゃないですか(笑)。あと、親近感と憧れを持ってもらいながらも、突っ込みどころがある外見っていうのが大事。でも、自分が前に出る必要なくなったなってときには黒髪に戻そうと思っています。

「月間200万円売り上げれば、人気美容師の仲間入り」と言われる中で、たった一人で月1200万円を売り上げる男。月500ある予約枠は3分で埋まり、今「日本一予約が取れない美容師」と話題なのが、人気美容室『OCEAN TOKYO』代表の高木琢也さんだ。

現在35歳になった高木さんの若手時代を聞いてみると、「俺はカット技術がズバ抜けていたわけじゃなかった。それでも20代の頃は『日本一の美容師になるにはどうすればいいのか』をずっと考え続けていました」と笑って振り返る。

自らを「天才じゃない」と語る高木さんは、いかにして誰もが認める‟カリスマ”の地位を手に入れたのか。20代の頃の試行錯誤を聞いた。

OCEAN TOKYO 代表取締役 高木琢也さん

OCEAN TOKYO 代表取締役 高木琢也さん

1985年生まれ。早稲田美容専門学校卒業後、都内のサロンにて勤務。2013年9月に『OCEAN TOKYO』を立ち上げ。「月間技術売上1200万円」の偉業を成し遂げ、『ホットペッパービューティーアワード』の全国メンズヘアスタイル部門で、2万超の作品の中から3年連続日本一に。18年10月にはNHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』に美容師として初出演した。19年6月には初の著書『這いつくばった奴が生き残る時代 道 あけてもらっていーすか?』を上梓、‟発売前重版”という驚異的なスピードで売上を伸ばしている

■

「日本一の美容師になりたい」

先輩に嫌われてもカットの質・量を爆上げする工夫を続けた

俺は20歳で美容室に就職して、シャンプーしかできない時から「日本一の美容師になる」って宣言するような生意気な新人でした。だってどうせやるなら、日本一を目指さないとカッコ悪いじゃないですか。

日本一の美容師になるなら、売上も指名数もダントツのトップにならなければいけないと思ったので、「より満足してもらえるように質を上げて、よりスピーディーに髪をカットしてお客さまの数を増やす」戦術でいこうと考えていました。

でも、その考えは先輩や上司たちからはなかなか認めてもらえなかったんです。「ゆっくり切って、お客さまに“丁寧感を演出”しろ」とか、「どんなに素早くカットしても、1カ月で300人以上を対応するなんて不可能だ」って散々注意されて。

「いや、あなたたちはそうかもしれないけど、俺は違うから」。ずっとそう思っていましたね。たった10分でも顧客満足度の高いカットはできるはずだし、無駄を削って浮いた時間を使って月500人は切れる。俺にたくさんのお客さまがつけば、他の美容師にも還元できるし店の売上も上がるから、良いことだらけだと思ってたんですけどね。全然認めてもらえなかったんですよ。

それが正しいって、証明するためには結果が必要でした。皆が「高木には勝てない」って状況をつくるしかなかったんです。

だから、死に物狂いで「速くてうまい」技術を身に付けました。俺はもともと器用な方ではなかったので「人の100倍やらなきゃいけない」と思って、閉店後は夜明けまで練習に打ち込んだし、流行の髪型を知るためにファッション誌を読み漁った。先輩に頭を下げて、自分の髪を切ってもらって、技術を盗んだりもしました。遊んでる暇なんて全くなくて、とにかく自分の考えを証明したい気持ちでいっぱいでしたね。

その結果、23歳でスタイリストデビューして、25歳の時には売上も指名数も店のトップになりました。

でも、結局何も変わらなかったんですよ。むしろ状況はもっと悪くなった。上の人たちは、今までと違うやり方で俺がトップを取ったから、自分のやり方を否定された気分になったんだと思います。

やたら否定されたり、妬まれて、妨害もされて……散々戦ってはいたんですけど、全てダメでした。「それなら、俺のやり方が正しいって証明してやるよ」と独立を決意。27歳の時に『OCEAN TOKYO』を立ち上げて、今は渋谷・原宿・大阪に6店舗展開しています。

目の前のお客さんのNo.1になれば、日本一になれる

25歳で店のトップになってからは、右肩上がりに売上を伸ばしています。数字が落ちたことは一度もありません。

でもそれって、俺が特別「カット技術が優れてる」とかそういうことじゃないんですよ。正直スキルだけでいったら、俺はそこまで上手くないんじゃないかとすら思う。カラーもパーマも、俺より上手い人はたくさんいました。

それでもなぜ今ここまでこれたのかっていうと、月並みな表現になってしまうけど「目の前のお客さまを大切にしたから」の一言に尽きると思うんですよね。

もちろん、俺も始めからちゃんとできていたわけではありません。美容室に就職した時は、出勤初日から「とりあえずカラーぐらいまで覚えたら、辞めようと思ってます」って言い切ってたんですよ(笑)。かなり生意気ですけど、「日本一の美容師になるためには、日本一の美容室に入らなきゃいけない」と思ってたので、早く人気美容室に移りたかったんです。

だけど、そんな下っ端の俺にも「高木にシャンプーしてもらいたい」とか「高木のブローが好き」ってお客さまがつきました。いつか辞めようと思っているのに、1週間後には俺のシャンプーを指名してくれる人がいる。その人に黙っていなくなるなんて、裏切りだし筋が通らないなって思っていたら、辞められなくなりました(笑)

そのうち「俺に会いに来てくれるお客さまは、どうしたらもっと満足してくれるんだろう?」と考えるようになりました。それでよくよく周りを観察してみると、美容師のどうでもいい世間話とか、無難な提案、余計な気遣いが多いんじゃないかってことに気付いて。

小手先のテクニックはいらない。

とにかく周りの人を大事にしろ

さらに、できれば自分が好きな友だちだけじゃなくて、「こいつ気が合わないなぁ」とか「俺には分かんないなぁ」みたいな人にこそ、あえて近づいてみてみた方がいいと話しています。

例えば普段は接点がほとんどないアイドル好きな人と話してみると「そんなに1人の人に入り込めるくらい、熱い奴なんだな」って気付けるし、そういう人の考えってベクトルは違ってもすごく参考になるはず。いつも同じ居酒屋で同じ仲間と話してるだけじゃ気付けなかったことが分かって、絶対に自分を成長させてくれると思うんですよね。

俺の場合は、その存在がお客さまでした。たくさんの方に出会って、いろんな話を聞けたから、どんな人にも対応することができたし、自分の視野も広がったと思っているんです。

とはいえ、20代のうちにもっと遊んどけば良かったなと思うこともあります。俺は未だにUSJも行ったことないし、クラブも合コンもほとんど行ったことがない。LINEスタンプの買い方も、Uber Eatsの使い方も分かんないんですよ(笑)

20代の頃にいろんなところに遊びに行けていたら、もっとたくさんの出会いや発見があったのかなって思います。多くのお客さまと話をして学ぶことはたくさんあったから、結果的には良かったんですけどね。もしそうやって人と出会わないような仕事をしている人なら、20代のうちにできるだけ多くの人と関わった方がいいと思います。

成長、成功、というとどうしても自分のテクニックを磨きたくなりますけど、一番大事なのは目の前の人を大事にするっていう、超基本的なこと。俺は20代で早いうちにそのことに気付けてよかったって、今改めて思っているんです。

Information:高木琢也さんの初書籍!

『這いつくばった奴が生き残る時代 道あけてもらっていーすか?』(宝島社)

赤髪、35歳、美容師、社長、日本一。

美容界の異端児 待望の初書籍!

【高木琢也】プロフェッショナルに出演の先に…

カリスマ美容師の高木琢也さん、10代の時に見つけた「人生の猶予」

【日本1の美容師】高木琢也のおすすめするトレンド×お客様ニーズから生まれた最新ヘアにカット

『カミカリスマ2020』高木琢也氏(OCEAN TOKYO)が三つ星! メンズカット部門の表彰