私は物事は自分の思って居る事の半分も叶えば上等だと思って居る。この考え方は、中学くらいから持って居る。私は中学の頃、体育の教師に因縁を付けられて居た。私の髪が長い事からだ。また、美術の先生は私の描いた絵を評価せずに盗作だと決めつけた。私は勿論、頭に来た。しかし相手は教師だ。どうにもならない。だから私は諦めた。どうにも成らない事をくよくよ考えても仕方が無いからだ。例えば、中学の体育の教師は剣道の時間に成ると、私を試合で自分と組ませて思いっきり叩いて嫌がらせをした。酷い時は喉に突きを入れた。反則もいい加減にしろと言いたかったが、私は痛みに耐えた。母はそんな私を知ってか、その教師にスーツを挙げたのだが、その体育の教師は自分の憂さが私で晴らせるとばかりに、その後も同じだった。その体育の教師は学校でも札付きの悪い教師だと評判だった。そしてバカだった。体育の教師なんて成るものはバカと相場は決まって居る。リクリエーションの時間にこう言うのだ。「今日は女子が居るので言わないが。男子には女のあそこの話はいずれしてやるからな」美術の教師も若い女の先生だったが、教え子である私を何とライバル視した。私が絵が上手く描けると、私に「あんた、何の絵を模写したのよ。美大を出た私にだってこんなに上手くは描けないわよ」と言う。私は「先生がそう思うのならそれでいいじゃないですか」と言った。その教師は年齢が26歳ぐらいだった。私は思った。「成績なんて取れなくてもいいや」そしてその教師は私の絵の事を教員会議に掛けた。「あの生徒は授業を無視して課題の絵を絵画から模写して居る」と。しかしその教師以外の先生たちは真っ当な評価を下した。そして結果的に私の絵は5段回評価で最高の5が貰えた。しかしその教師は私の絵は返さなかった。そして、私が作ったペーパーナイフを「私が特別に貰ってやるわよ」と言ってこれも返さなかった。

Cream - World of Pain

私は教師は大っ嫌いだ。大体が若い教師は生徒にライバル心を寄せる。教師は35歳以上で無いとダメだろうと思う。ガキがガキを教えてもダメなのだ。まあ、こう言う事は他でもあった。例えば大学受験の時に塾から雇った地理の先生だ。でっぷりと太って居たのだが、勉強を教えに来てアメリカに行った時の事を話す、それもコカインをやったとか、マリファナを吸っただとか、そしてそのうちに塾を通さずに自分を雇ってくれと言い出す始末だ。仕方が無くそうしたが、その人は学校の元小学校の教師だったと言う。其の儘雇って居たが、、ある日、授業料の明細書を見て観たら、授業料が塾を通すよりも高い事が判った。そして、其奴は、また教師に返り座いたと言い。途中で辞めて行った。辞める時に月が変わって居たらその月の分を半金よこせと言ったから言ってやった、「子供たちを教える身分の先生が、コカイン、マリファナか。お前の様な人間に教師の資格なぞ無い!!」と言って半金は払わなかった。何が小学校の教師だ。程度問題だった。

FictionJunction - Hanamori no Oka 「花守の丘」[ English Sub ]

私は思うけど、よく頭がいい人が「私は頭がいいから」とか自信家が「俺って凄い人間だから」とか言うのを聞いて居て 、思うけど。本当に利口な人間が自分は頭がいいからと言うか?本当に凄い人間が俺は凄い人間だからと言うか?そう言う人たちは、井の中の蛙大海を知らずだと思う事が沢山ありすぎる。前に筑波大の大学院に行った男と話したがブルースが好きだと言ったら「ブルースって、淡谷のり子か?」と聞かれた。知らない人に向けて行っとくけど淡谷のり子の「別れのブルース」と言う曲があるが。日本の歌謡曲です。初めて題名に「ブルース」と付けられた歌謡曲は、1935年(昭和10年)にヘレン雪子本田の歌唱によって発表された『スヰート・ホーム・ブルース』です。しかし、日本でブルースを広く大衆に知らしめたのはこの「別れのブルース」です。

服部の代表曲として広く知られ、1960(昭和35年)に開催された服部の作曲生活40年を祝う「シルバーコンサート」や、1967(昭和42年)に開催された「還暦記念コンサート」で披露された。また、1992年(平成4年)に開催された服部の作曲生活70年を祝う「服部良一音楽祭'92」でも日本のブルース・バンド憂歌団によって披露された。そして、1993年(平成5年)に服部が亡くなり「服部良一合同音楽葬」が行われた際には、淡谷が歌う事と成った。また、2007年(平成19年)の『服部良一〜生誕100数年記念アルバム〜』では徳永英明がカバーしている。

しかし、ブルース調の楽曲ではあるものの、ブルースコードを用いて居ない点や、シャンソンや従来の日本歌謡曲の影響がある点など、本場のアメリカのブルースと異なった点が多い事は、服部克久を始めとする多くの人々が指摘して居るのであり、精神的にはブルースなのだけども、黒人やらアメリカのブルースとは違うものです。私はその筑波大の大学院を出た当時30代だった男に付いてはガッカリした。せめて「ブルースってBB King?」ぐらいは言って貰いたかった。要するに何も知らないのだ。お勉強が幾ら出来てもねぇ....。それから、前に書いたかも知れないけど。私が入院中自宅から映画書籍やら持ち込んで読んで居ると、「この本!どうしたの?」と驚く。「どうしたのって自宅から持って来たものですよ」と言ったら「嘘だ買ったんだ新刊だ!!」と言うのだ。読んでいた本は5年前に買った本で、まあ、大切にして居たから綺麗だが。よくよく聞いたら。その筑波大の大学院出身の男は本は図書館で殆ど済ましているので、図書館の本は皆んなが見て居て、結構汚れて居たりして汚い本もあるのだけども、そう言った事らしい。。。呆れた。。。

徳永英明-別れのブルース 09 SAITAMA SUPER ARENA

BB King - How Blue Can You Get (Legends of Rock 'n' Roll)

そしてその男も言うのだ「僕は利口で頭がいいから解るけど」「〇〇さんはバカだから解らないんだ」と・・・・もう笑ってしまうほど幼稚だ・・・・。思い上がった人間が多過ぎるんですよね、実際問題。私はこのgoo blogをやり始めてから、本当に絵が上手い人。イラストが上手い人。音楽的な知識がある人、哲学をよく知っている人などと交流を持つ事が出来た。皆さん本当に知識がおありだ。そして皆、謙虚で親切だ。本来本物はそう言う人たちなのだ。

木村充揮×近藤房之助 - 酒と泪と男と女

「さびしさには名前がない」浅川マキ(v)・渋谷 毅(p)

処で、勉強って何だ?勉強をするのは何かの知識で自分を高める為だ。ただ単に知識を知って居ようとするならば、、何でもいい、本を読むことだ。一日一冊読めば1ヶ月で30ぐらいの事柄の蘊蓄が言える事になる。そして、そうして本から得た知識で人を小馬鹿にして自分は知識があると思っている本気なバカが居る。此処では筑波大の大学院出身の男の、人の目を見る判断基準を言うが。その男は何でも小難しい事が言えれば相手を評価した。相手は本を読んだ知識を曳けら化して居るだけなのに。そして立教大出身の50歳の男と話して居て、こんな話をし始めた。「ある独裁者がいた。その独裁者を捕まえる為に軍隊が家の周りを戦車で囲み、そしてラジカセから大音響でハードロックを鳴らしたら、独裁者が「頭がおかしくなる勘弁してくれ」と家から出て来て捕まえた」と言うのだ。私は私より学があるらしいこの二人の会話を聞いて吹き出しそうに成った。こんな与太話を本気で話して居て。「そりゃそうだ、ハードロックなんかを聴かされたら誰でもそうなる」と筑波大の大学院出身の男が真顔で言って居るのだ。笑うのに笑えない状況だった。そして彼はまだ30歳ぐらいなのにバリカンで髪に剃りを入れ、私に「〇〇さんは何時、床屋に行くのですか?」と聞いて来る。要するに一昔前の親父の髪型なのです。そうする事がいいのだと思い込んで居る。若いのに歳を取った格好をして大人になれたと喜んで居るのだ。実に幼稚だ...。

私は一度弟を物凄い勢いで怒鳴り付けた事がある。それは弟が「僕って頭がいいから・・・」と言うので「自画自賛するとは何事だバカヤロー。本当に頭のいい人間がそんな軽薄なことを言うかバカ!!」と怒鳴り付けたのだ。勉強が出来る要するに学問が出来るだけと言うのは或る意味それもバカだ。本当に頭がある人間と言うのは本当の自分は滅多に出さない。そして、学問ではなく知恵を持って居るものだ。頭が良いとは勉強が出来ると言う事とイコールでは無いのだ。それは私は大学時代に知った。ある教授が、毎回大学の教科書を朗読するだけで授業は終わるのだ。本来ならその本に書かれて居る事の意味を解読して学生に分かりやすく教えるのではないか?しかしその教授は毎回朗読しかしない。私はやってられなくで講義には殆ど出なかった。そしてテストの十日前にふらりと出てみると教授が本を何回もよく読んで置くようにと教えるのだ。そして確かにその本さえ理解して勉強して居ればテストは満点が取れるのだ。私は小学生の時と中学生の時に宿題を一生懸命やった。しかしテストで点が取れなければ成績の評価は取れないのだ。私は中学当時、日本が誇るサックス奏者の渡辺貞夫の自叙伝を読んで、彼が音楽学校の名門バークレー音楽院に入って、理論はイマイチでダメだったけどテストは実技で高得点を取り卒業したと書いてあったのを読んで。「そうか結果が全てか・・・物事はそうなんだな...。」と思った。だから大学では宿題のレポートを書く様に言われても、殆ど満足には書かなかった。勿論教授からは睨まれて皮肉を言われた。しかし、テストでは頑張った。高得点を取って1、2年はオール優を取った。教授は次第に私を見ると微笑む様に成って行った。しかし2年の終わりに、ある宗教団体のバカにシツコク付纏わられた。ストーカー行為だ。おかげで健康を害して仕舞った。そいつの名は未だに覚えて居る。

城ノ下 曻と言った。はっきり言って私は小柄だ。そのせいでバカにしてくる奴らが沢山居た。女の子は背が低いのは可愛く見られるが、男の場合はバカにする対象となるのだ。そいつはいい気になってストーカー行為を続けて居るので、前にこのblogに書いたが警察沙汰にしてやると電話で凄んで。「これ以上続けるなら今この場で刺殺してやる!!」と言ってやった。それ以来二度と近寄って来なく成った。私は小柄だからそのせいで中学時代からいい様に扱われた。従兄弟のゆきかずからはバカにされて「「金もいらなきゃ女もいらぬ、あたしゃも少し背が欲しい〜」だろう〇〇ちゃんヨォ〜〜」と言われたが。ゆきかず自身も私とあまり変わらないぐらいだったが。まあ5センチぐらい高かったのか。私は人は外見でしかその人間を見ないと言う事は学生時代に散々思い知らされて居た。大学でノートを取って居ると、今はパソコンだろうけど。いきなり背が高い180㎝ぐらいの学生にノートを取り上げられて返されないと言う事が侭あった。そして返せと言うと「へっ!チビが何一丁前に抗議してんだよ」と言うのだ。だから私は自分にしか解読できない速記で書いて、授業が終わるとすぐにブルース喫茶やらジャズ喫茶で別のノートに普通の文の本文に書き換えて居た。音楽喫茶のマスターたち、からは「何書いてんの?ラテン語?」と言われたが....。そうしたら度々ノートを取り上げていくバカが居たが、幾ら私のノートを取り上げても何が何だか分からず困って居るのだ。仕舞いには「テストが間近だから、頼むから何て書いてあるか教えてくれ!」とノートを返して来る様に成った。私の弟は高校時代に試験の5日前からノートと教科書が無くなった。弟は何時も成績が1番か2番なので嫉妬した奴等にやられたのだが、当の弟は心配は何にもして居なかった。なぜなら先生の授業の講義は聞いたその場で頭に入れてあったし、教科書は最後まで読み尽くして覚えて居たからだ。ノートと教科書は出て来なかったが弟は成績がまた1番に成った。この時の犯人の学生は、弟の友人が教科書とノートを盗む処を観て居て証拠があったので、4人居たが全員退学に成った。そう言えば姉が大学の頃、知り合いの大学生の男が2年も落第して、「人生長いんだから留年2年ぐらい長い人生から見たら、大した事は無い」などと、言って居た大バカ野郎が居たが。私は最低な野郎だと思って居た。何が「長い人生のうちの2年ぐらいだ」だ!!普通に大学の授業に出て居れば、優はともかく普通の成績は取れるはずだ。そいつはベースをバンドで弾いて居たが、私もリードギターとブルースハープを演奏して居た。しかし成績はちゃんと取った。

それから中年のサラリーマンが痴漢をする様だが、面白い話がある。ある小柄な可愛い女の子が、50代の男に毎日電車で尻を触られるので時間を変えたり路線を変えたりしたが、それでもその中年男のサラリーマンはしつこく狙って来る。ほぼストーカーだ。そして困ったその女の子は、お兄さんに相談した。あまり話を大きく仕度無いので警察沙汰とかじゃなくて、話し合いでと言う事だったらしい。それがその中年ドスケベ野郎の最後だった。その女の子のお兄さんは大学生だった、なんと上智大のエリートだった。そしてその兄貴はヤクザでもあった。妹の横に乗り込んだそのインテリ・ヤクザの兄貴はいつも通りに触ってきた中年のサラリーマンの手をねじ上げると「おとうさん、えらい事してくれて居るじゃねえか?痴漢行為はいかんと駅にも書いてあるだろう。」と言い。「オッサン、免許証見せてえな、財布貸してえな、家の鍵よこせや」と次々に取り上げられてヤクザものだと聞かされてしかも自分がしつこく狙って痴漢して居た女の子の兄だと名乗られたら、そのサラリーマンは「許してくれ...。」と泣き出したそうだ。しかしそのスキンヘッドに髭面の身長190センチのインテリ・ヤクザは「おっさん先ずは電車降りようか、それから対で相談や。いいだろうな!!」と言って泣いて居るそのサラリーマンを引き摺って居なく成ったそうだ。妹はその後、あのサラリーマンはどうなったか聞いて見ても、そのインテリ・ヤクザは何も言わなかったそうだ。それ以来そのサラリーマンは居なく無ったらしい。その子から直に聞いた話だ。これは実話です。要するに真面に生きて居なければ命さえも危ない時代だと言う事だ。

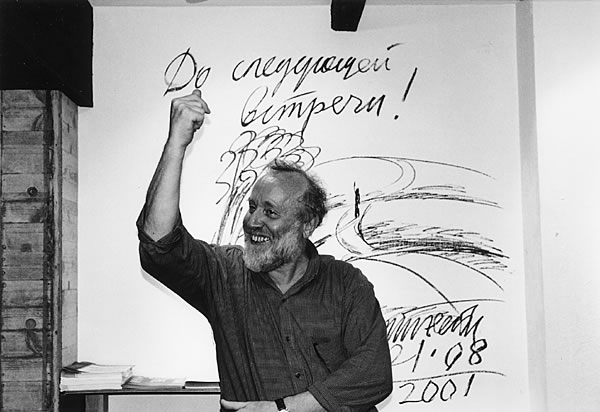

母は絶対に私の美大の受験を許してはくれなかった。私とて馬鹿ではない、今時画伯で食えるとは思わない。1970年当時ちょうど第2次アニメブームがやって来た。私は出来る事ならアニメ業界で働きたかったのだ。当時はイメージ・フォーラムなどや虫プロ映画祭で、世界中のアニメをよく見た。特にユーリー・ノルシュテンの「外套」を見て度肝を抜かれた。ロシアを代表するアニメーション作家、ユーリー・ノルシュテイン。主にセルロイドに緻密に描き込まれた切り絵を用いる短編アニメーション映画などで知られる映像作家である。ソ連→ロシア国籍の東欧系ユダヤ人である。彼は30年以上の歳月をかけてゴーゴリ原作『外套』のアニメーションを制作して居るが、しばらく撮影をして居ない。2019年6月、モスクワにあるノルシュテイン・スタジオ“アルテ”。おびただしい数のスケッチ、キャラクターパーツ、誇りをかぶった撮影台・・・。世界が待望する『外套』は何時、完成するのか。。。

1980年からゴーゴリの短編小説『外套』の制作が始めるものの、ソビエト連邦の崩壊による社会的混乱や政治変動といった背景もあり、何度か制作が中断され、30年以上経った今も未完の状態となって居る。現時点では30分ほどの長さの作品が完成しており、毎年少しずつ新しいシーンを追加しており、作品を完成させる意思はあるようだ。現在もまだノルシュテインは『外套』の制作を続けて居る。この映画プロジェクトは数多くの財政トラブルや誤った発進を経験したが、現在は幾つかのロシア国内外のスポンサーから信頼出来る資金提供を受けており、少なくとも25分は完成しており、2本の低解像度のクリップが公開されて居る。映画の最初の20分はロシア美術館におけるノルシュテインのさまざまな展示内で上映されて居る。なお、完成作品は60分程度の作品になる予定だと言う。

外套(がいとう)

貴重!アニメの神様の制作風景-『ユーリー・ノルシュテイン《外套》をつくる』

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

そして又、イメージフォーラムで観た。「哀しみのベラドンナ」である

絵画止め絵を中心にして、色彩アニメーションだったりして、美しかった。絵柄も非常に好みだし、水彩画アニメや油絵アニメなど、非常に手が込んで居て、今見ても美しさに圧倒される。哀しみのベラドンナはあまり動かないパートと、動きすぎる部分があるが、音楽と挿入歌の使い方が上手いから統一感あるし面白い。劇伴音楽もいいし、小林亜星の歌曲もアートとインパクトの両面で素晴らしい。阿久悠のドラマチックな作詞も最高だし中山千夏のナレーションと歌もいい。そして映画前編を通り抜けるサイケデリックな感覚がいいのです。まあ、エロスを追求したとも言えるアニメですが・・・・

── ラストの展開に関して、製作途中で、ラストをどうするかについての紆余曲折はあったんですか。

杉井 ええ。山本さんは、最後はフランス革命で、旗を持った女が先頭に立って居る画で終わらせたいと言って居て、それに僕は猛反対したんです。それってメッセージになっちゃうんじゃないかと思ったんですよ。魔女という存在自体が反体制の存在ですから、そのエネルギーがフランス革命に繋がっていくと言うのは、一本筋が通ってると思うんですけど。「ジャン」と言って死んでいくジャンヌだけでも、必要な事は充分に表現できると思ったんです。旗を持った女、という処までやると解説っぽくありませんか。僕が、そういう映画は好きじゃないと言うのもあるんですけど。

── 最初に公開されたバージョンはジャンヌの火あぶりで終わって居て、後に、フランス革命を足したと山本さんはおっしゃって居るんですが。

杉井 僕はそのあたりは分からないなあ。作品の仕上げまでは、僕は関わってないんで。

── でも制作中に、フランス革命で終わる案もあったのは間違いないんですね。

杉井 それはあった。ボードにあの画(ドラクロワの「民衆を率いる自由の女神」)が貼ってありました。僕はとにかく反対して、ジャンヌのアップで終わるのが一番いいって言ったんですよ。燃えてるジャンヌのアップを延々と見せて、それが白にフェードアウトしていく。そこで終わると最高だよね、見たいな話をした。山本さんはやっぱり映画って言うのは、どこかで決着をつけなくちゃならないと言う考えを持っていて、僕はそうじゃなくて、決着って言うのは観客が自分でつけるべきじゃないの、と思って居た。物語の続きは、各観客が自分の中で考えればいい。映画ってそう言うもんじゃないのって、いまだにそう思いますけどね。映画って、不特定多数の大勢に観せるものじゃないですか。ラストのテーマなり、決着は、観客がつけて完成させた方が、映画が活きる。メッセージなりを監督が伝える為に映画を作っていくと、それで完結しちゃいますよね。確かに観客は満足はするだろうけど、それって1本の映画でしかないんじゃないか。そのラストシーンを観客側が作るとすれば、1本の映画が100本の映画になるんじゃないか、見たいな考え方ですよ。僕はどちらかと言うと、そっちが好きなんです。そういう話を暎一さんとした記憶がありますね。それで暎一さんが動いたかどうかは知りませんけど(笑)、暎一さんも迷ってた見たいですね。

|

アニメラマに限らず、虫プロダクションの作品には、ちょっとアーティスティックな部分があるのですが、この『哀しみのベラドンナ』はその中でも頂点を成す作品です。 『千夜一夜物語』『クレオパトラ』に続く大人のためのアニメーションの第3作ですが、スケールの大きな歴史絵巻であった前2作とは、ドラマも映像の作りも大きく異なっており、キャッチフレーズも「アニメラマ」から「アニメロマネスク」に変更されています。原作は歴史学者ジュール・ミシュレの「魔女」。中世フランスの農村を舞台に、より強烈なエロティシズムと沈痛なリリシズムで、愛する夫のために悪魔に肉体を売った女性、ジャンヌの哀しき物語を描いて居ます。映像的には、挿絵画家の深井国をフィーチャーし、彼のイラストのイメージで全編を制作。セル画のテイストを極力排し、静止画を多用する、あるいはイラストを動かして仕舞うと言う実験的なスタイルが採られました。中でも映画の中盤、ジャンヌが悪魔に身と心を委ねた後の、イメージが洪水の様に溢れかえるシークエンスは圧巻。まるでドラッグムービーです。 これほどの内容であるにも関わらず、『哀しみのベラドンナ』は公開後、ほとんど振り返られる機会がありませんでした。アートアニメーションが脚光を浴びている今だからこそ再評価されるべき作品でしょう。 中世フランスのとある村。ジャンとジャンヌの婚礼の日、領主は貢ぎ物の代わりにジャンヌを犯し、家来達に輪姦させた。村は飢饉だったが、悪魔の力を得たジャンヌは紡いだ糸を売って生計を立て、そのおかげでジャンは税金を取り立てる役人になる事が出来た。だが、戦争の資金が調達出来なかったジャンは左手首を切り落とされ、やがて、ジャンヌは悪魔つきとして村人に追われる事に。ジャンにも見放されたジャンヌは、身も心も悪魔に委ねて、魔女となった。黒死病が村を襲い、人々は倒れていった。ジャンヌは毒草ベラドンナを使い、人々の病を治すのだが……。 作/渡辺忠美、吉田輝明、本橋誠、小池佳子 原作/ジュール・ミシュレ 翻訳/篠田浩一郎(現代思想社「魔女」より) 監督/山本暎一 脚本/福田善之、山本暎一 美術/深井国 作画監督/杉井ギサブロー 音響監督/田代敦巳 音楽/佐藤允彦 声の出演/長山藍子、中山千夏、高橋昌也、米倉斉加年、伊藤孝雄、しめぎしがこ、津坂匡章、山谷初男、新村礼子、林昭夫、山口譲、磯貝陽悟、石橋雅史、折尾吉郎、伊東満智子、後久博、菊池剣友会、仲代達矢 |

BELLADONNA OF SADNESS - Official Red Band Trailer

Belladonna (1973)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

毋は私によく言った「お前はミーちゃんになるのかい!!」母の親戚にはミーちゃんと言う凄く絵が上手い人が居て。何でも画伯の大家の処に弟子に行かせたらしいのだが、毎日炊事と洗濯で3年明け暮れても何も教えてはくれなかったと帰って来て仕舞ったそうだ。

その人でも画家になれなかったのだからと言う事なのだろうけど、時代が違うのです。今は、と言うか1970年代後半でも。ちょうど高校の頃に自分の書いた絵がニューヨーク批評家賞入選になった事がある。自然をちょっとシュールに描いたのだが、それがどう言う経緯かは解らないが。当時アメリカで入選に成り100万ほどの賞金と英語で書かれた賞状が学校から手渡された。そして高校生の頃。或る美術の授業の写生の時間に私は石を一つ描いて見た。しかしそれが自分で言うのもなんだけども、よく書けて居たので私はそれだけで満足して仕舞い。それ以上は何も書かずに提出した。そうしたら美術の先生から職員室に来る様に言われた。「〇〇君ね、あくまでこれは授業としての一環なんだからさ、君が上手いのは私も芸術家の端くれとして解って居るのだから、だから絵を完成させて下さい」と言われた。しかし私はそれ以上何も書かなかった。するとやはり教職員会議に掛けられた。母が呼ばれて高校に行って来たので、何言われたと聞いたら「授業の分担を逸脱しているのは良くはないのだけれども、この石、生きて居るんですよ。芸術的に見て悪く言い様が無い。だから優です」と言われたと行って居た。それ以来、母はミーちゃんの事は言わなくなった。処で、私は映画を本格的に勉強する映画養成所に興味があった。1980年代、黒澤明が映画養成所を設立したのだ。その入学テストがシナリヲの提出だった。近所に文房具店があり、そこで原稿用紙を30枚ほど購入しようとしたら、そこの親父が、「おいおい、何書くの、辞めれば、どこに出すんだか知らないけど、どうせ書いたって入選しないよ。買うの辞めな!!」と言うのだ。その男は帝京大学出身の、しがない男で唯一の自慢が、プロのジャズのクラリネット奏者に習って居るのを誇りとして居た。もう20年も習って居るのにアドリブも吹け無い手合いだ。人の事はすぐに貶した。「あそこの息子は高校しか言って居ないバカだ。」「あいつはロクでもない野郎だ」とか言って居た。何時か私が弟にアニメのチラシをコピーしに行って貰った処。「おい、なんだ高校生にもなって漫画とかアニメとか普通は小学生止まりだぞ!バカだな!」と皮肉を言われたと怒って帰って来た事があった。処が、それから程無くその男は癌に掛かった。抗癌剤と放射線治療で痩せ細って髪の毛は一本も無くなって行った。自分も無いのに他人をとやかく言う男の哀れな末路だった。当時医大に通っていた弟が慰めの声かけをしてやったら、それ以来、弟の事を先生と呼ぶ様に成った。まさにデッド・エンドだった。私は原稿用紙にSFのシナリオを書いたが、やはり選考で落ちた。確かに現実は甘くは無い。最近になって引っ越しの片付けでそのシナリオの原稿が出て来たが....。去年、母の入院先の病院に7年ぶりに会いに行った。何を話しても何の応答もないので、少し不安になって帰って来たが。次の日になってケア・マネージャーから連絡があった。なんでも私は聞かされて居なかったが、母は手術をして居たらしい。(私は聞かされて居なかったので分からなかったのだが)なんと次の日、母は自力で2メーター程歩いたそうだ。姉がびっくりして、「一体弟は母に何を言ったのか?」と不思議がって居たそうだ。分かって居てくれたんだね母さん・・・・。最後に成ったが、認知症になる前に母がお前に渡したいお金があると言い出して、大金をくれた。どうやらボーナスを貯めてくれて居たらしい。その金のお陰で、今こうやって、働いても居ないのに7年間も暮らせて居たのです。しかしもう金は残り僅かだ。気を引き締めないと。。。

Led Zeppelin - Stairway to heaven LIVE

There's a lady who's sure all that glitters is gold

And she's buying a stairway to heaven

When she gets there she knows, if the stores are all closed

With a word she can get what she came for

Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven

There's a sign on the wall but she wants to be sure

'Cause you know sometimes words have two meanings

In a tree by the brook, there's a songbird who sings

Sometimes all of our thoughts are misgiven

Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven

Ooh, it makes me wonder

Ooh, it makes me wonder

There's a feeling I get when I look to the west

And my spirit is crying for leaving

In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees

And the voices of those who stand looking

Ooh, it makes me wonder

Ooh, really makes me wonder

And it's whispered that soon if we all call the tune

Then the piper will lead us to reason

And a new day will dawn for those who stand long

And the forest will echo with laughter

***

If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now,

It's just a spring clean for the May Queen

Yes, there are two paths you can go by, but in the long run

There's still time to change the road you're on

Ooh, it makes me wonder

Ooh, Ooh, it makes me wonder

Your head is humming and it won't go, in case you don't know

The piper's calling you to join him

Dear lady, can't you hear the wind blow, and did you know

Your stairway lies on the whispering wind

***

And as we wind on down the road

Our shadows taller than our soul

There walks a lady we all know

Who shines white light and wants to show

How everything still turns to gold

And if you listen very hard

The tune will come to you at last

When all is one and one is all

To be a rock and not to roll.

And she's buying the stairway to heaven

光るものはすべて黄金だと信じている女がいる

彼女は天国への階段を買おうとして居る

彼女は知っている たとえ店が皆閉まっていてもあそこに行けば

一言かければ お目当てのものが手に入ることを

おお おお 彼女は天国へ行く階段を買う

壁に掲示がある 「よく確かめなくちゃいけないわ」

時に言葉には裏に隠された意味があるものだから

小川の脇の1本の木にさえずる鳥が1羽居る

時に私たちの考えることすべてが疑わしい事もある

ああ どうしたことか

ああ どうしたことか

西を向くと私にはある感情が生まれ

私の魂は抜け出たがって声をあげる

頭に浮かぶのは木々の間から出る煙の輪

そして立って見ている者たちの声

ああ どしたことか

ああ どうしたことなのだろう

こんな囁きがする もしあの曲を吹くように頼めば

笛吹きは私たちが道筋を立てて考えるように仕向けてくれる

そして長く立ちんぼうして居た者たちに新しい朝が明ける

そして森に笑い声が木霊する

もし君の家の生垣がガサガサ音がしても驚いてはいけない

それは五月祭の女王を迎えるための春の大掃除なのだから

そう,君が行く道は二つあるけど結局

今君がいる道を変える時はまだあるということ

ぶんぶん耳鳴りがしている とてもしつこく思うだろう

もし

笛吹きがいっしょに来ないかと誘っている声だとわからなければ

ねえ君、風が吹くのは聞こえないかい? わからなかった?

君の階段はさらさら吹く風に乗っかって横たわっていることが

道をくねくね進むにつれて

私たちの影は魂より高くなる

ほら向こうにみんなが知っている女が歩いている

彼女は白い光を輝かせ教えたくしょうがないのだ

どうやってすべてのものが黄金になるのかを

もしよく耳を澄ませば

最後にはあの調べが聞こえるだろう

皆がひとつになり ひとつが皆になり

岩になるときに 転がりはしない岩になるときに

そして彼女は天国への階段を買う

天国でも怖がりで寂しがりやなのかな…

すっかり元気になって走り回っているかな。

美味しいものを沢山食べて

素敵な音楽と共に…

また、来世で逢おうね。

必ずね、きっとね。

=哲学者「東浩紀=

東京三鷹市出身。学部時代の専攻は科学史、科学哲学であり、大学院時代の専攻は、哲学(現代思想、フランス現代思想)、表層文化論である。本人は「現代思想好きのオタク」を自認する。思想系の研究者としての道を歩む中で、情報社会論も専門として居るが、決して社会学者ではない。大学教員としては、東京大学大学院情報学環客員助教授、国際大学グルーバル・コミュニケーション・センター副所長・教授、東京工業大学世界文明センター人文学院特任教授。早稲田大学文学学術院教授などを歴任している。しかし、2013年3月に早稲田大学教授を退職して、同年4月以降は大学への所属はない。

小説家でもあり、サイエンス・フィクション作家である。日本推理作家協会賞会員。

『新記号論 脳とメディアが出会うとき』は、2017年2月から11月にかけて東浩紀を聞き手として行われた石田英敬氏の連続講義(全3回)に、全面的な加筆・修正を行い書籍化したものです。あわせて石田氏による書き下ろしの補論「ハイパーコントロール社会について」(原稿用紙140枚)を収録しました。

講義は記号論という19世紀以来の学問を、現代の情報社会の条件に照らし、最新の脳科学の研究を踏まえてアップデートする事を目的として居ます。提示される例は動物たちの動きをダイナミックに捉えたクロマニョン人の壁画に始まり、リュミエール兄弟による世界初の映画、画面に触れて操作できるiPadやスマホまでじつに多彩です。スピノザ、フッサール、フロイト、パース、デリダなど、数々の哲学者の理論を踏まえたうえで、従来の記号学を超えた射程を持つ「新記号論」が語られる様子はまさに圧巻。専門用語や固有名詞には詳細な注釈を加え、高度で先端的な議論を理解しやすいかたちにパッケージングしています。構成は、ベストセラー『哲学用語図鑑』の編集・監修を務めた斎藤哲也氏が担当しました。

講義は東京・五反田のイベントスペース「ゲンロンカフェ」で行われ、のべ200人近い聴衆を集めました(インターネット経由の有料視聴者を加えると1000人超)。全3回の講義の模様は、動画配信サービス「Vimeo」で現在も配信しています。書籍版ではカットされたやりとりもすべて収録。書籍の予習・復習にもご活用いただけます。

ゲンロンカフェ on Vimeo「石田英敬『新記号論』シリーズ」

https://vimeo.com/ondemand/genronshinkigou

【徹底討論】インターネット変革、でもバカはバカ?(堀江貴文・東浩紀・宮台 真司)

東浩紀の仕事は一貫して居る。彼は二十歳に下ろした批評「ソルジェニーツィン試論」から「存在論的、郵便的ージャック=デリダについて」を通過し、現在(とは言えもう過去の)の「思想地図ーアーキテクチャ」に至るまで、その一貫した仕事は、端的には人間、情報(より広範囲の)、構造(やや反復だが)に対しての興味に貫かれて居ると言えるのではないかと思う。その中で本書は彼の中心的出発点であると言える。(それは有る意味では、終点でもある。)

どう言う事か。彼は、当初、博士論文において「デリダとメディア」(「自由を考える」参照)との関連で様々な文献を調査して居た。その中で、博士論文として書き下ろしたのが本書であるが、本書を読めばいかにハイデッガーーデリダーフロイトにおいて東浩紀ー哲学者が見いだす存在論的脱構築、郵便的脱構築が我々の認識、欲望、構造に由来して居るかが分かるはずだ。

つまり、デリダの理論を通過し、無限の脱構築の世界に突入した彼は、極めて形而上学的な議論(デリダが形而上学的言説を脱構築しようとも我々の愚かな能力は再び形而上学する)の果てにポストモダンの社会を見事に描いて見せて居る。(かなり消極的にではあるが)改めて簡単に述べるなら、デリダの理論を有る意味では終点とし、開かれたポストモダンを新たな出発点(それも有る意味では終わりである)としたと言える。以上の事を受けての議論は「動物化するポストモダン」「東浩紀コレクション」「思想地図」等々のすべての著作において明確に具現化して居る。そう言った現代において、人文学が行き着いた先は自らの開かれた限界だった訳だ。(もしかすると、これはデリダが考えて居た脱構築の意味とは違うかも知れないが、)その現実を見つめつつ彼の行動を見ればすべてが理解出来るではないだろうか。(価値観は共有出来ないにしても、彼の議論は現実的だ。)

「動物化するポストモダン」

70年代までの「大きな物語」が有効だった時代に対し、80年代はイデオロギーや「大きな物語」が消失し、その空白を埋めようとして生じた「物語」消費の時代となった。しかしポストモダンが全面化した90年代に入るとそうした「物語性」ではなく、深層にある情報(データベース)とその情報の組み合わせである「小さな物語」を消費するというデータベース・モデルに移行したと言う事。

では、70年代までを支配した行動原理・世界観とはどの様なものだったのか。

東氏は「一方には、私たちの意識に映る表層的な世界があり、他方にその表層を規定している深層=大きな物語」があり、70年代までの近代的世界観では「その深層の構造を明らかにする」事が求められて居たのだと語る。

例えば自分たちの身近にあった裕福な家庭と貧しい家庭。こうしたものもかってであればマルクスによる階級闘争に歴史の1断片として取り扱う事も出来ただろうし、それを克服するものとしての「共産主義」が信仰されただろう。あらゆる「小さな物語」は背景にある「大きな物語」の表象であり、常に「大きな物語」とつながって居たのだ。

しかしこうした「大きな物語」に対する信頼は、ベトナム戦争や共産主義国家の現実、あるいは「連合赤軍」の終焉など、70年代を通じて失墜して行く事になる。

現実には「大きな物語」は凋落して仕舞ったものの、とは言え「大きな物語」を求める心性はそう簡単に無くなるものではない。例えば79年から放送され未だに根強いファンを有する「機動戦士ガンダム」。この「ガンダム」のファンたちは単に「ガンダム」のストーリーを追いかけて居るだけではない。その背景に広がる「世界観」こそを求めており、それこそが《架空の》大きな物語として消費されたのだ。

こうした状況を大塚英志は「消費されて居るのは、1つ1つの<ドラマ>や<モノ>ではなく、その背後に隠れて居たはずのシステムそのもの」だとし、このシステム=「(架空の)大きな物語」を消費する為に、1つ1つの「小さな物語」=「1話」やそれぞれの「商品」を購入する様子を「物語消費」と呼んだ。これが80年代のスタイルとなった。

しかしこのモデルはポストモダンの本当の姿ではない。連合赤軍が「理想の時代」の終焉を告げた様に「オウム事件」が「虚構の時代」の終焉を告げる事になる。

90年代に注目を集めたものとして「萌えキャラ」がある。こうした萌え系のキャラクターは、メイド服、ネコ耳、ネコしっぽ…。などの形式化した「萌え要素」の組み合わせで構成されており、オタクたちがそうした萌えキャラに「萌えた」のは、キャラクター(シュミラークル)への盲目的な没入や感情移入と同時に、その対象を「萌え要素」に分解しデータベースの中で相対化しようと試みたからだった。

「同人誌」やマッド・ムービーの制作など、本来の「ストーリー」とは別に、個々の要素を抽出・マッシュ・アップし、盗作やパロディやサンプリングとは違う原作と同じ価値をもつ「別バージョン」を生み出そうと言う欲望が背景にあったのだ。

此処にポストモダンの行動原理である「データベース消費」の構造が見られる。萌え要素のようなデータベース(大きな非物語)から必要な「情報」を読み込み、「小さな物語(シュミラークル)」を作り続ける。それは近代のツリー・モデルのように「小さい物語」の背後に「大きな物語」がある訳ではない、そこにあるのはあくまで意味を持たないデータベースであり、即時的な「小さな物語」が無限に生産・消費され続けるのだ。

こうした変化は「大きな物語」が失われた後に登場した「日本的スノビズム」から「動物の時代」へ移行したと言う事も出来る。コジェーヴによれは人間は「欲望」を持つが動物は「欲求」しか持たないと言う。「欲求」とは、空腹→食べる→満足と言う様に、ある対象の欠乏とそれを補う事で完結する単純な回路だ。これに対して「欲望」は満たされる事がない。

学校で1番の美人を彼女に出来たとしよう。それで満足するかと言うとそうではない。彼女に自分の事だけを思って欲しいとか、他人から羨ましく思って欲しい・自慢したいとか「他者の欲望を欲望する」という間主体的な感情を持って仕舞う。これを動物的な「欲求」と対比して「欲望」と言う。

かっての様に深層に「大きな物語」が存在しない以上、ポストモダンに生きる人々が「生きる意味」を与えてくれるのは表層の「小さな物語」だけである。データベースは意味を与えてくれない以上、そこから紡ぎ出される「小さな物語」によるお手軽な「感動」を楽しみ、感情移入するしかない。こうして「ポストモダンの人間は『意味』への渇望を社交性を通しては満たす事が出来ず、むしろ動物的な欲求に還元する事で孤独を満たして居る。」「世界全体はただ即物的に、誰の生にも意味を与えず漂って」居るのだ。

---

今、この著を読み返す意味は、1つにはインターネットを含めた現代の状況を確認する事だ。先日読んだ「東京から考える」では、経済のグローバリズム化や消費社会の進展にともない都市そのものも動物化した時代に即した「ジャスコ的郊外」が広がって行くとあった。

確かにそうだろう。インターネット上でのサービス・IT技術の進展はそうした状況をますます加速させるのだろ。人は便利なものに慣れ、手軽じゃないないものは避けるかも知れない。エンターテインメント分野では1つの「ヒット」をもとに要素の組み合わせで無数の類似作品が生み出されるかも知れない。

しかし同時に20年代に来た今、それだけでは物足りない動きも感じられはしないか。

コンビニでは店員とお客さんとの関係が「冷めた」ものから「声を掛け合うもの」・「手を包むようにお釣りを渡すもの」へと変わり。J・POPの世界では、「大塚愛」「オレンジレンジ」のような即時的なバカ騒ぎ系から「コブクロ」「倖田來未」「絢香」のような「関係性」や「生」「つながり」を求めるものへ。あるいは東氏が「人文系が語るネット」で記したように、ニコ動の盛り上がりは人と人との繋がりを希求して居るのかも知れない。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

さて、懐かし映画です。今回は「浪人街」です。

江戸下町のはずれ、一膳めし屋の“まる太”で二人の浪人が対立した。この街で用心棒をしている赤牛弥五右衛門と新顔の荒牧源内だった。店の払いをめぐって対立する二人の前に、源内とかつてただならぬ仲であった女お新にひそかに心を寄せている浪人母衣権兵衛が仲裁に入る。一方、長屋の井戸端には土居孫左衛門と言う浪人が妹おぶんと共に住んで居た。二人にとって帰参は夢だったが、それにはどうしても百両という大金が必要であった。そんな時、街では夜鷹が次々に斬られていく事件が起こる。赤牛は意を決して白塗りの夜鷹に扮し、夜鷹殺しの侍を斬るが、それにもかかわらず夜鷹斬りは続いた。翌朝、まる太の主太兵衛の斬殺体が発見された。赤牛、源内、母衣、孫左衛門、それにお新をはじめとする夜鷹たちが集まって太兵衛の遺骸を囲んでいる時、突然夜鷹斬りの旗本小幡ら七人が乗り込んで来た。一触即発の気配が漂う中、赤牛は小幡一党らと共に場を去るが、その日とうとう赤牛は戻ってこなかった。数日後、おぶんを囮に小幡一党をおびきよせようとしたお新は逆に小幡らに捕らえられて仕舞う。そして、その一味の中には何と赤牛が居たのだった。その頃、孫左衛門の処に、おぶんから相談を受けて居た豪商伊勢屋の妾お葉が百両の情報を持って飛び込んで来た。伊勢屋が小幡の為に百両を立て替え、奉行への心付けにすると言うものだった。孫左衛門は手形を預かった同心の柏木を斬り倒し、首尾よく百両を手に入れるが、その夜、赤牛は酒盛りの席で小幡に「手形を盗んだのは源内に違いない」と告げ口をする。そこで、小幡は源内を誘い出す手として、おぶんを逃がして、お新を牛裂の刑に処する事にした。翌朝、おぶんから事情を聞いた源内は、十数本の剣を体中にくくり付け、お新のもとへ駆け出した。小幡一党120人を相手に、一人立ち向かう源内、だが危うい処でおぶんから聞いて孫左衛門と母衣が助っ人に参上した。小幡一党を相手に死闘を繰り広げる三浪人。それをそばで見ていた赤牛は、小幡を道連れに、自決するのだった。こうして長屋街に平和が戻り、源内はお新と共に旅立っていくのだった。

浪人街 RONINGAI(予告)

へっぴり腰の侍二人による果し合いのシーンから映画がスタート。

で、負けて死んだ方の刀を、原田芳雄演じる源内が自分の竹光(竹で作った模造刀)と取り替えるんだけど、この一連の流れで(特に言葉の説明もなく)、平和が続き侍は真剣をちゃんと使えないと言う状況や、源内のキャラクターの一部を説明してる。

そこから、何者かに夜鷹が斬り殺される事件が起こって居る事や、四人の浪人の職業?や立ち位置。性格なんかが徐々に分かるように筋立てされて居る。

この映画は原田芳雄が3枚目の武士を演じて居て、特に勝新とのやりとりには笑わせられる。

原田芳雄の「源内」と樋口可南子の「お新」の関係も見えて来る。

最初、お新が源内に一方的に惚れてる様に見えるけど、話が進むごとに源内もお新を求めてるとか。悪ぶって見せてお新の愛情を試してると言う風に見える

復讐に失敗し、旗本に殺されようとしているお新を助けにいく手前、源内と店の小僧佐吉のやり取りのシーン。その前のシーンで、源内はお新が死を覚悟で仇討ちに行った事を知って、(多分)自分も死のうとしてるんだけど、佐吉にお新を助けるように言われて「他人のために命はかけねえ」と突っぱねる。

「他人じゃないだろ」「他人だ」「他人じゃない」「他人だ。分かりもしねえで知ったふうな事を言うな」

そこで、佐吉は、だったら源内の命を買うと言う。

「俺は高けえぞ」

「十両」

「十五両」

「買った」「売った」

最後の殺陣は

旗本120人対浪人4人の斬り合い。。。。

原田芳雄はこのシーンでバーボンを飲んで芝居をして居る為か、体がやたらぶれるが、それがまたいい雰囲気を出して居る。この時代劇はまともに見てはいけないのです。

町山智浩 × 春日太一の映画塾!「竜馬暗殺」「浪人街(1990)」【WOWOW】

タイトルどおり浪人ものの映画であるが、黒木和雄監督の美意識があちらこちらで見られる素晴らしい作品でした。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------