歌川広重は、葛飾北斎と並んで、徳川時代の浮世絵版画を代表する画家である。その名声はヨーロッパにまで及び、いわゆるジャポニズム・ブームを呼んだほどだ。広重の風景版画としては、東海道五十三次のシリーズや、木曽街道六十九次のシリーズが有名である。名所江戸百景と題した大きなシリーズものは、安政三年(1856)から同五年(1858)にかけて刊行した。名所江戸百景とうたっているとおり、江戸の府内、府外合わせて119の風景を描いており、名所といわれるようなところはほとんどすべて網羅されている。写真のなかった当時、風景版画は人々にとっては身近な名所案内であり、また芸術鑑賞ともなった。そんなこともあって、大きな評判を呼び、版画としては異例の発行部数を誇った。

広重の絵の特徴は、独特の構図と、豊かな色彩感覚にある。広重は遠近感の表現がうまく、手前のものを巨大微細に描く一方、遠景を非常に小さく描くことで、その間にある空間を、遠近感をもって人々に認識させた。色彩については、ヒロシゲブルーという言葉があるように、独特の青の表現が特徴である。このブログでは、歌川広重の「名所江戸百景」119点のすべてについて、描かれた場所の解説とか、絵そのものの鑑賞をしたいと思う。

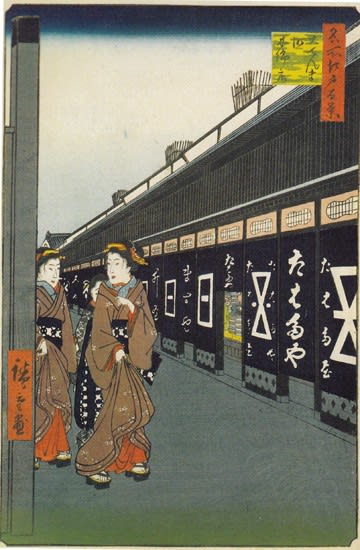

「7景 大てんま町木綿店」

大伝馬町は、徳川時代初期には奥州街道の最初の宿場になっていた。その宿場に多くの伝馬が用意されていたことから大伝馬町と名づけられた。慶長二年(1597)に千住大橋がかけられて以降、最初の宿場は千住に移ったが、大伝馬町は引き続き栄えた。大伝馬町には、木綿を扱う店が多く集まった。木綿は衣料の材料として、それに関連する店も多く集まる。そのようにして、この一帯は商業地域として発展するわけである。絵に見えるのはたばた屋という木綿店。伊勢津の田中屋の江戸店である。重厚な作りの店構え。屋根の上には防火用の天水桶がのっている。店の前を歩く二人連れは芸者であろう。

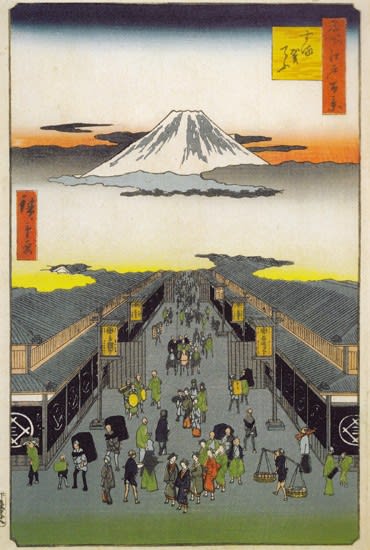

「8景 する駕てふ」

「賑わいは富士がそびえる駿河町 越後屋商い現銀掛け値なし」

駿河町は、現在日銀があるあたり。日本橋の大通りから横に伸びたところだ。この地域一帯は、徳川時代には呉服店越後屋が占めていた。伊勢松坂の商人三井高利が延宝元年(1673)江戸に出て来て日本橋本町に店を開いた。今日の三井グループの始まりである。越後屋と称したのは、祖先に越後守を名乗った武士がいたからだという。この図柄は、本町通り(今の日本橋通り)との交差点から南西方面を望んだところ。手前がその交差点で、それを左手にいけば日本橋である。駿河町の通りの正面には富士がそびえるような山容を見せている。この富士にちなんで駿河町と名づけられたのである。通りには大勢の人々が集まっている。江戸隋一の賑わいである。構図には一点消去法とか、遠近法と言った工夫が見られる。広重はこうした技術を、西洋画から学んだという。

参照

https://j-art.hix05.com/33.2.hiroshige/edo001.nihonbashi.html

https://j-art.hix05.com/33.2.hiroshige/edo004.ohdenma.html