今年(2020年)の正月にNHK・BSを何気なく観ていたら、”巨樹百景 神様の木に会う”という番組を放送していました。日本全国の巨樹を紹介していたのですが、この時「そういえば我が家には山口県の巨樹の本があったなぁー」とふと思い出し、本棚をゴソゴソ探してみると有りましたありました。その本の名は「やまぐち 祈りの108樹(2004年発行)」と「続 やまぐち 祈りの108樹(2006年発行)」の2冊です。2冊とも元山口県立山口博物館の学芸員をやっておられた 三宅貞敏さんの著作です。

本をパラパラとめくってみると、山口県にも 「国の天然記念物」になっている巨樹もあったり神社仏閣に存在してたりと、あんまり面倒なく見られるかもしれなくて面白そうだなと思った次第です。

というわけで、用事で何処かへ出かけたついでに県内の巨樹に会ってこようと「巨樹巡り」を始めました。2冊の本を参考にしながらの巡礼ですが樹木の専門家でも何でもない素人の私が探して歩くのですから、へんてこなブログになるかもしれません。

一応、私流に決め事を設定してます。

1.三宅先生の2冊の本に記述されている巨樹を目指します。

2.2冊の本に記述されている巨樹以外でも、これは載せた方が良いだろうという巨樹は【番外編】として記しています。

3.訪れた順に番号を記入していきます(年月日も)。また直近に巡った巨樹がいちばん上になってます。

4.場所がかなり分かりにくい所もあるので、全ての巨樹の地図を載せます。

2020年3月 庵主敬白

本をパラパラとめくってみると、山口県にも 「国の天然記念物」になっている巨樹もあったり神社仏閣に存在してたりと、あんまり面倒なく見られるかもしれなくて面白そうだなと思った次第です。

というわけで、用事で何処かへ出かけたついでに県内の巨樹に会ってこようと「巨樹巡り」を始めました。2冊の本を参考にしながらの巡礼ですが樹木の専門家でも何でもない素人の私が探して歩くのですから、へんてこなブログになるかもしれません。

一応、私流に決め事を設定してます。

1.三宅先生の2冊の本に記述されている巨樹を目指します。

2.2冊の本に記述されている巨樹以外でも、これは載せた方が良いだろうという巨樹は【番外編】として記しています。

3.訪れた順に番号を記入していきます(年月日も)。また直近に巡った巨樹がいちばん上になってます。

4.場所がかなり分かりにくい所もあるので、全ての巨樹の地図を載せます。

2020年3月 庵主敬白

注)5月になり三宅先生の本には3冊目(続続 やまぐち 祈りの108樹(2012年発行))があることが分かり、先生本人より寄贈していただきました。深謝いたします。これ以降は3冊を参考にして巨樹巡りを楽しみたいと思います。

2020年5月 庵主敬白

2020年5月 庵主敬白

12-③河内神社のウラジロガシ(周南市鹿野上渋川石船)

2025.4.17

河内神社というのは鹿野には数か所あり、ロードマップを開いて検索してもここの河内神社は出てきません。地名を頼りにストリートビューで探してやっと辿り着きました。それにしても立派なウラジロガシですね。山口市朝田の「よしもり様のウラジロガシ、3-③参照」以来ですが、県内でも有数の大きさの巨樹ということと姿形の良さにも惚れ惚れとします。この巨樹の前に「千年かたぎ」という看板が立ってますが、これは地域の方々が河内神社の社殿を建て替える時にこの樹のあまりの大きさに感動して建てたそうです。さすがに樹齢は千年もいってないとは思いますが・・。また「かたぎ」というのは反社⇔堅気のかたぎという事ではなく堅木(かたぎ:櫟、楢、樫など、主としてブナノキ科に属する硬い木材の総称)の意味だそうです。

ここの河内神社は社殿こそ小さいですが歴史は古く、往古河内国から勧請され江戸時代の「地下上申」にも記載されてるそうです。

ウラジロガシの手前に生えているのはエノキ(古来より、神仏の依り代として神社仏閣に植えられてきた)ですので、こちらは人の手で植えられたものでしょう。

12-②中世土塁跡のイトザクラ(周南市鹿野上鹿野市)

2025.4.17

イトザクラはエドヒガンの枝が下垂する品種のことで、一般にはシダレザクラと呼ばれています。このサクラがある場所(旧鹿野町役場のすぐそば)は中世の陶氏の重臣「江良弾正」の居住地跡だと謂われておりこのサクラには「弾正糸桜」の愛称がつけられました。土塁(中世館の土塁跡)から斜めに突き出ているような姿になっており少し心配ではあります。

少し花が残ってましたが、小ぶりでとっても可愛らしい花です。イトザクラとしては県内でも有数の巨樹で樹齢は300年位と言われてますが、もっともっと長生きして毎年その優雅な姿を見せて欲しいものです。

12-①二所山田神社のモミほか(周南市鹿野上鹿野市)

2025.4.17

二所山田神社は1907年(明治40年)に、二所神社(旧二所大明神)と山田神社(旧山田権前)を合祀して、社号を二所山田神社(ニショヤマダジンジャ)と改められたそうです。二所神社は、出雲大社の神々を歓請したものと伝えられ、山田神社は、伊勢神宮の神々を歓請したものといわれています。境内には菅原神社や他の神社も合祀されており、なかなか賑やかな神社になっています。ちなみに近くには三所神社というのもあり県内には他に二所神社があったりで混乱します。祀っている神さんの数で数字が決まるのが多いみたいですが、全国には二所~十数所までの神社がありますので謂れを調べてみると面白いかもしれません。

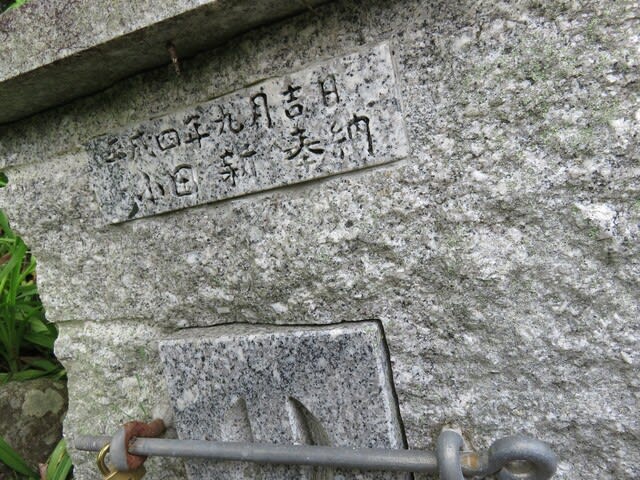

モミの樹ですが、三宅先生が撮った写真と同じのがどうしても見つかりません。三宅先生の写真には傍に石板が写ってますが、境内にはどこを探してもその石板が見つかりません。随分あちこちを探し回り疲れ切った所にたまたま宮司さんがいらしてお話を聞くことができました。此処(二所山田神社)でモミの樹といえばということで教えられたのが写真のモミです。本の写真を見てもらいましたがこのような石板は過去にも無かったと言われ、撤去の可能性は?と聞くと「一旦設置した石板等を撤去するというのは、神社にとっては一大事なことなので普通はありえない」と云う事でした。「他の場所で撮った写真を間違えて載せているのではないか?」とも言われました。事の真相は分かりませんが、モミの樹自体はこれで間違いないようです。

その他にも巨樹のイチョウや二股に分かれた夫婦杉、一本立ちの大きなスギなど巨樹ばかりで嬉しくなります。また此処には山野草があちこちに植栽されてて、山野草ファンの女房は大喜びでした。この時はシラネアオイ・エンゴサク・カタクリ・イワウチワ等が咲いており、ヤマシャクヤクには花の蕾ができておりました。

隣の龍雲寺との境辺りの道路側にウラジロガシの巨樹がありました。姿形が良いですね。