まずは・・・大刀洗平和祈念館の入り口

大刀洗平和祈念ホームページより

第五航空教育隊正門

昭和14年(1939年)開隊した航空技術兵学校「第五航空教育隊正門」の正門です。

別名西部第百部隊と言われ、最大時には6000人の航空技術兵が在籍していました。この部隊では教科科目として、飛行機機体・機関発動機・板金・精密機械・銃砲火器・通信機材・自動車・無線・旋盤・鋳造・各燃料・落下傘など航空機にかかわる全てを教わっていました。他には、飛行場大隊などの編成もここで行われていました。

元々は国道500号線沿いの山隈交差点に立っていましたが、平成22年1月に当館に移設しました。

憲兵分遣隊舎の煉瓦塀

大正8年(1919年)、大刀洗飛行場が10月に開隊したのとほぼ同じ12月に、久留米憲兵隊大刀洗分遣隊として発足しました。軍隊の警察官としての立場で、多いときは10人ぐらいの隊員がここ大刀洗飛行場に関連する部隊や周辺の治安を担当していました。

例えば、訓練中の飛行機が墜落した時などいち早く駆け付け、隊員の救助や周辺の警備にあたったりしました。今でも煉瓦塀敷地内に、隊長官舎や厩舎跡が残っています。

続いてはここ。

時計台跡

この白い慰霊碑は、もともと飛行第四連(戦)隊(昭和15年から飛行学校)の本部庁舎前庭に時計塔として設置されていたもので、当時から多くの隊員たちに親しまれ、この前で記念撮影なども多く行われていました。

戦後、長く放置されていたものを「大刀飛会」によって慰霊碑に改修、追悼シンボルとして現在に至っています。

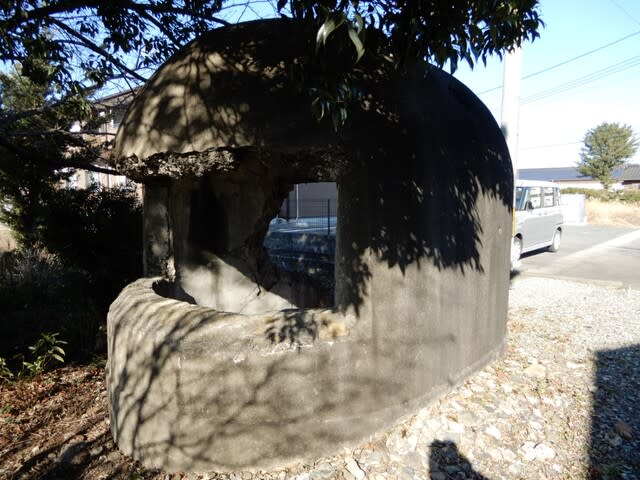

監的壕

大刀洗飛行場の南側にあった池のほとりに設置されていた建造物で、軍用機による射撃訓練に使われていました。

具体的には、別の飛行機が曳航している射撃用の「吹き流し」に向かって、実弾を使って射撃訓練をする戦闘機や練習機の着弾を、この中に入った観測員が双眼鏡で確認していました。現在ではこの場所へ移動されています。

これだ!

まだ沢山の戦跡があります。大刀洗、、、、きてよかった。