打上が中止されたH-Ⅱロケット7号機の機体を中心に、ロケットの実物の部品が展示されています。H-Ⅱロケットは、日本が約10年をかけて初めて全段自主開発した、純国産の液体燃料ロケットです。静止衛星軌道へ約2トンの衛星を打ち上げる能力があります。

平成6年から平成11年までの5年間に7機打ち上げました。

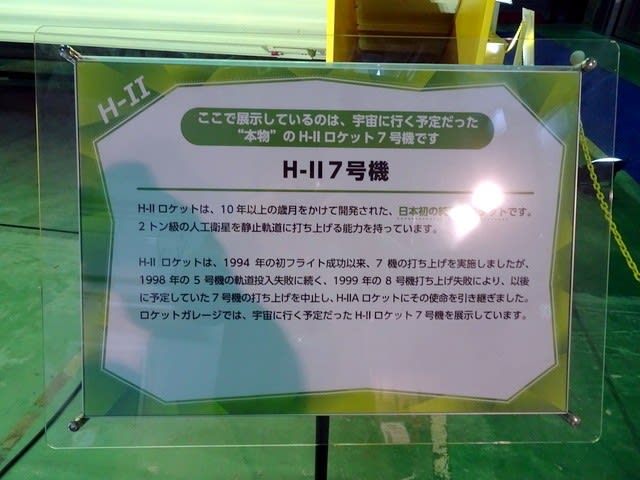

実際に宇宙へ行く予定だったH-Ⅱの7号機が展示されています。

どうして7号機が宇宙へ行かかなかったか・・・・

諸事情で8号機の後7号機を打ち上げる予定だったが、8号機が打ち上げに失敗してしまうんですね。

その原因究明とH-Ⅲに注力したいということで7号機は宇宙へいかなかったのです。

それをこのように展示してあります。

手間の長いほうが第1ロケットの機体。

第1段ロケットは31mあります。

こちら第2段ロケットの機体。

LE-5Aというエンジンと組み合わせるようですが、あとで本物見てみましょう。

長さの違いがよくわかりました。

ロケットの先端部。

これはフェアリングというものです。

JAXAホームページより

フェアリングはロケットの最先端部に位置し、このフェアリングの中に搭載している衛星などを打ち上げの際の大きな音響や振動、大気中を飛行する際に生じる摩擦熱から護る役割を果たしています。 役目は卵の中身を守る"殻"と同じですが、軽くて丈夫で、かつ振動や熱に強い構造でなくてはいけません。

ロケットは燃え尽きたり、海底に沈んだままにしておいたりで結局回収するのはこの部品だけなんだそうです。

実物のLE-5Aエンジンです。

ノズル

組み合わせるとこうなる。

こちらは第1段ロケット用のLE-7エンジン(実物)

黒いターボ茶ジャーのような形をした部分が気になりますね。

大きなノズル。

こちらはLE-7A

JAXAホームページより

「LE-7A」エンジンは、「H-IIロケット」の第1段メインエンジンとして、わが国が独自で開発した「LE-7」エンジンの改良型で、「LE-7」エンジンを踏襲し、 少ない推進薬で効率良く推力を発生することができる燃焼方式である二段燃焼サイクルを採用しています。 この二段燃焼サイクルとは、まず液体水素と液体酸素の一部を予備燃焼させて、そのガスでターボポンプを駆動し、その後残りの液体酸素を加えて再度燃焼させます。 「LE-7A」エンジンは、「LE-7」エンジンに比べて、タービンから主燃焼室にかけての溶接個所を大幅に削減、エンジンコンポーネントの艤装の簡素化、ターボポンプの設計改良等により、より信頼性を高め、コストを削減しました。 現在運用中のH-IIAロケットの第1段には1台、H-IIBロケットの第1段には2台の「LE-7A」エンジンを搭載しています。

ロケット組み立て棟から射点までの移動ですが、ドーリーという特殊車両を使用します。

タイヤの数はなんと56個。時速2km/でゆっくり進みます。

そのタイヤ。1つのタイヤにかかる荷重は最大25トンにもなるそうです。タイヤは空気を入れるタイプではありませんでした。

その他には、日本のロケットはどうして赤っぽい色をしているのか?

ロケットの表面は案外ざらざら などの説明を聞きました。

気になる人は是非、ここで聞いてみてくださいね。

次の見学箇所にいくそうです。

名残惜しいが行きましょう。