『世に棲む日日』と時勢論

時勢が沸騰し始め、幕末の時代と同様の様相を呈してきています。

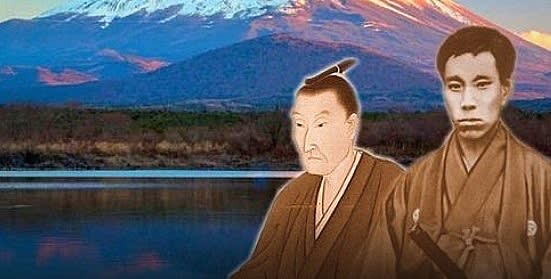

本日は高杉晋作の命日ということで、司馬遼太郎が吉田松陰と高杉晋作の生涯を通じて幕末を描いた『世に棲む日日』より、時勢にまつわる文言をピックアップしてみました。

一巻はまだ長州藩が風雲に飛び込む前なので、二巻から紹介させて頂きます――。

世に棲む日日 (二)

【民族的自尊心】

吉田寅次郎も駈け回った。かれの主張は、仲間の他の書生たちと同様、

――断乎(だんこ)、屈するなかれ。

といういわゆる攘夷論であった。

そのくせかれらは鎖国主義者ではなく、要するに強要されて屈服するというのは、一国一民族の恥ずべき敗北であり、ここで屈服すればついにこの民族は自立の生気をうしなうであろうというものであった。

この異常に強烈な民族的自尊心をもりあげたかれの理論は、やがてその後の志士たちの思想に重大な影響をあたえてゆくのだが、この松陰理論ができあがる発酵のたねに、松陰個人としての自尊心のつよさがあるであろう。

【特異な政治的緊張】

日本は、この列島の地理的環境という、ただひとつの原因のために、ヨーロッパにはない、きわめて特異な政治的緊張がおこる。

外交問題がそのまま内政問題に変化し、それがために国内に火の出るような争乱がおこり、廟堂(政府)と在野とが対立する。

【幕威のおとろえ】

幕威が、おとろえた。

幕威のこの急速なおとろえは、嘉永6年ペリーがきたときからのことで、この節目の明瞭さも、この国の特殊な地理学的理由に根差している。

ペリーで代表される外圧さえなければ、幕府の権力生理の寿命はあと半世紀はたっぷり保ったであろう。

外交問題がそのまま内政問題に変化し、それがために国内に火の出るような争乱がおこり、廟堂(政府)と在野とが対立する。

【幕威のおとろえ】

幕威が、おとろえた。

幕威のこの急速なおとろえは、嘉永6年ペリーがきたときからのことで、この節目の明瞭さも、この国の特殊な地理学的理由に根差している。

ペリーで代表される外圧さえなければ、幕府の権力生理の寿命はあと半世紀はたっぷり保ったであろう。

【悔幕】

「幕府とは、たかがそれだけの力か」ということを、一瞬で士民は知った。

それまで300諸侯以下は、他に比較する勢力がないために徳川幕府の権力を絶対視し、その権力は天地とともにあるとおもい、さらに天地とひとしく盛大なものであるとおもいこんでいたのが、一瞬で醒めた。

「その程度か」ということが、悔幕になった。

【悔幕現象】

憂国的な諸侯は、それでまでは江戸城を神殿のように畏れていたのに、この一瞬以後は堂々と出入りし、それまでは禁忌であった幕政批判を堂々と老中の前でやった。

(中略)

ついでもうひとつの悔幕現象は、それまで幕府に対してなんの発言権もなかった今日の朝廷ー公家ーが、居丈高になって幕府の外交的弱腰を痛罵しはじめたことであった。

【独立性の賛美】

井伊直弼が天下に君臨した絶望の時期にあって、萩にいるかれのフラスコのなかの思想は、ほとんど蒸留水のように純粋になり、

「独立不羈(ふき)三千年来の大日本」

と、日本の独立性を賛美し、その日本をアメリカの束縛下におくことを、

それまで300諸侯以下は、他に比較する勢力がないために徳川幕府の権力を絶対視し、その権力は天地とともにあるとおもい、さらに天地とひとしく盛大なものであるとおもいこんでいたのが、一瞬で醒めた。

「その程度か」ということが、悔幕になった。

【悔幕現象】

憂国的な諸侯は、それでまでは江戸城を神殿のように畏れていたのに、この一瞬以後は堂々と出入りし、それまでは禁忌であった幕政批判を堂々と老中の前でやった。

(中略)

ついでもうひとつの悔幕現象は、それまで幕府に対してなんの発言権もなかった今日の朝廷ー公家ーが、居丈高になって幕府の外交的弱腰を痛罵しはじめたことであった。

【独立性の賛美】

井伊直弼が天下に君臨した絶望の時期にあって、萩にいるかれのフラスコのなかの思想は、ほとんど蒸留水のように純粋になり、

「独立不羈(ふき)三千年来の大日本」

と、日本の独立性を賛美し、その日本をアメリカの束縛下におくことを、

「血性ある者、視るに忍ぶべけんや。ナポレオンを起こしてフレーヘード(自由)を唱へねば腹悶医(いや)しがたし」

とさけぶようになった。日本史上最初の革命宣言というべきであろう。

【草莽(そうもう)の蜂起】

松陰はこの時期、公家にも絶望し、大名もたのむべからず、ついに救国の革命事業はそのような支配層よりも革命的市民(草莽)のいっせい蜂起によってとげざるをえないとおもうようになった。

【三種類の人間群】

革命の初動期は詩人的な予言者があらわれ、「偏癖」の言動をとって世から追いつめられ、かならず非業に死ぬ。松陰がそれにあたるであろう。

革命の中期には卓抜な行動家があらわれ、奇策縦横の行動をもって雷電風雨のような行動をとる。高杉晋作、坂本竜馬らがそれに相当し、この危険な事業家もまた多くは死ぬ。

それらの果実を採って先駆者の理想を容赦なくすて、処理可能なかたちで革命の世をつくり、大いに栄達するのが、処理家たちのしごとである。伊藤博文がそれにあたる。

松陰の松下村塾は世界史的な例からみてもきわめてまれなことに、その三種類の人間群をそなえることができた。

【草莽(そうもう)の蜂起】

松陰はこの時期、公家にも絶望し、大名もたのむべからず、ついに救国の革命事業はそのような支配層よりも革命的市民(草莽)のいっせい蜂起によってとげざるをえないとおもうようになった。

【三種類の人間群】

革命の初動期は詩人的な予言者があらわれ、「偏癖」の言動をとって世から追いつめられ、かならず非業に死ぬ。松陰がそれにあたるであろう。

革命の中期には卓抜な行動家があらわれ、奇策縦横の行動をもって雷電風雨のような行動をとる。高杉晋作、坂本竜馬らがそれに相当し、この危険な事業家もまた多くは死ぬ。

それらの果実を採って先駆者の理想を容赦なくすて、処理可能なかたちで革命の世をつくり、大いに栄達するのが、処理家たちのしごとである。伊藤博文がそれにあたる。

松陰の松下村塾は世界史的な例からみてもきわめてまれなことに、その三種類の人間群をそなえることができた。

【乱世の雄】

晋作は久坂という者を乱世の雄とはおもえず、治世にあって廟堂のぬしになる男だとおもっていた。

いまの世に必要なのは廟堂の才ではなく、馬上天下を斬り従える才であろう。晋作はひそかに自分こそそれであると思っている。

【思想論】

思想というのは要するに論理化された夢想または空想であり、本来はまぼろしである。

それを信じ、それをかつぎ、そのまぼろしを実現しようという狂信狂態の徒(信徒もまた、思想的体質者であろう)が出てはじめて虹のようなあざやかさを示す。

思想が思想になるにはそれを神体のようにかつぎあげてわめきまわる物狂いの徒が必要なのであり、松陰の弟子では久坂玄瑞がそういう体質をもっていた。

要は、体質なのである。松陰が「久坂こそ自分の後継者」とおもっていたのはその体質を見ぬいたからであろう。

思想を受容する者は、狂信しなければ思想をうけとめることはできない。

【思想家と現実家】

晋作は思想的体質でなく、直感力にすぐれた現実家なのである。

現実家は思想家とちがい、現実を無理なく見る。思想家はつねに思想に酩酊していなければならないが、現実家はつねに醒めている。

というより思想というアルコールに酔えないたちなのである。

【真の強者】

世間は騒然としてきている。長州の下級武士たちも動揺しはじめていた。

晋作はそういう風雲のなかに身を投ずるか、それとも平凡な良史として生涯を幸福にすごすか、とうことを考えつづけ、ついに(かならずしも狂にあらず)とまで思うにいたった。

ひとには環境というものがあり、天命ははじめから定まっている。

晋作は久坂という者を乱世の雄とはおもえず、治世にあって廟堂のぬしになる男だとおもっていた。

いまの世に必要なのは廟堂の才ではなく、馬上天下を斬り従える才であろう。晋作はひそかに自分こそそれであると思っている。

【思想論】

思想というのは要するに論理化された夢想または空想であり、本来はまぼろしである。

それを信じ、それをかつぎ、そのまぼろしを実現しようという狂信狂態の徒(信徒もまた、思想的体質者であろう)が出てはじめて虹のようなあざやかさを示す。

思想が思想になるにはそれを神体のようにかつぎあげてわめきまわる物狂いの徒が必要なのであり、松陰の弟子では久坂玄瑞がそういう体質をもっていた。

要は、体質なのである。松陰が「久坂こそ自分の後継者」とおもっていたのはその体質を見ぬいたからであろう。

思想を受容する者は、狂信しなければ思想をうけとめることはできない。

【思想家と現実家】

晋作は思想的体質でなく、直感力にすぐれた現実家なのである。

現実家は思想家とちがい、現実を無理なく見る。思想家はつねに思想に酩酊していなければならないが、現実家はつねに醒めている。

というより思想というアルコールに酔えないたちなのである。

【真の強者】

世間は騒然としてきている。長州の下級武士たちも動揺しはじめていた。

晋作はそういう風雲のなかに身を投ずるか、それとも平凡な良史として生涯を幸福にすごすか、とうことを考えつづけ、ついに(かならずしも狂にあらず)とまで思うにいたった。

ひとには環境というものがあり、天命ははじめから定まっている。

これはうごかしようもないのに、血気にはやり風雲の中にとびだすことのみ考えているというのは、真の強者ではあるまい。

真の強者の道は自分の天命を知り、みずからの運命に満足することであるかもしれない、というものであった。

【賢候】

「賢候」というこの種類の立役者は、みずから世界観や時勢収拾策をもち、全藩の陣頭に立って、戦国期の荒大名のように直接指揮できる者をいう。

真の強者の道は自分の天命を知り、みずからの運命に満足することであるかもしれない、というものであった。

【賢候】

「賢候」というこの種類の立役者は、みずから世界観や時勢収拾策をもち、全藩の陣頭に立って、戦国期の荒大名のように直接指揮できる者をいう。

【思想論】

松陰は晩年、「思想を維持する精神は、狂気でなければならない」と、ついに思想の本質を悟るにいたった。

思想という虚構は、正気のままでは単なる幻想であり、大うそにしかすぎないが、それを狂気によって維持するとき、はじめて世をうごかす実体になりうるということを、松陰は知ったらしい。

【時勢の沸騰】

――水戸を継ぐ者は、わが長州ならん。

という気分が、長州藩の連中に濃厚で、結局、彼らのいうとおりに長州が過激攘夷主義の実力本山としてあらたに登場し、攘夷という、狂気の非合理思想の旗をたかだかとかかげて幕末ぎりぎりまで時勢を沸騰させてゆく。

【長井雅楽(うた)】

「長井雅楽」という名前は、この時期の長州人にとって、かがやくような期待とあこがれにつつまれた存在であり、長井のもつ才力と胆略はただ単に、長州藩を時勢の主役にするだけでなく、天下を救いうるものであると思っていた。

【時勢紛糾】

そういう時期、文久元(1861)年、時勢がとほうもなく紛糾した。

日本の国際的公認政府である徳川幕府としては、かつての大老である井伊直弼が桜田門外ノ変ですでに死んでしまっているとはいえ、かれが締結した安政条約を実行せねばならないときにきている。

アメリカをはじめ諸列強に対して港を開くことである。開国であった。

が、幕府にとって悲劇的な、もしくは喜劇的なつらさは国内世論が攘夷鎖国であることであった。

「神国を夷人の靴で汚すな」という一時代すぎたあとからみれば異常としかいいようのない論理と狂気が国内を轟々と沸騰させている。

【事態紛糾】

要するに、日本は二つにわれている。やむなく外国に対し門戸を開こうという江戸と、外には攘夷、内には鎖国という妥協のないスローガンをかかげている京都とである。

その京を足場に、長州藩と薩摩藩という二大外様が、時勢の主舞台におどり出ようとしていた。

が、事態が紛糾しきっているために、「もうなにがなんであるか、わからなくなった」といって、この時期、萩城でぼう然としていたのは長州藩士毛利敬親であった。

【時勢に対する緊張の欠如】

この時期の幕府というのは、やることなすこと間が抜けている。

上海への使節派遣というのは、貿易調査が目的であった。(中略) 港をひらいて貿易をするについてどういう貿易実務をするべきかがわからず、それを上海において見学しようというのである。

が、その人選の点で、時勢に対する緊張が欠けていた。

そういう趣旨であれば、徳川国家の将来の貿易行政をとりしきるような人材をえらぶべきであるのに、(中略) なんの志もないその日暮らしの小役人をずらりとえらんでしまった。

(中略) かれら諸藩の士はこの上海ゆきを契機にそれぞれの藩に重大な影響をあたえ、その影響はのちに明治期の日本にまでおよぶとまでいえるのだが、かんじんの幕府だけは札つきといっていい無能人をそろえ、千歳丸に乗せた。

【攘夷という狂気】

「攘夷。あくまでも攘夷だ」といったのは、攘夷というこの狂気をもって国民的元気を盛りあげ、沸騰させ、それをもって大名を連合させ、その勢いで幕府を倒すしか方法がないと知ったのである。

【議論家から革命家へ】

晋作が議論家から革命家になるのは上海からの帰国後であるといっていい。この時期からのかれの行動は、後年、伊藤博文が晋作の碑に碑銘をきざんだように、

ーー動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し。

というようになる。

世に棲む日日 (三)

【一大事件】

晋作は最後までだまって聞いていたが、やがて痰を切るような勢いで、

「久坂、議論では幕府は倒れんぞ」

と言い、いま停頓している情勢を旋回させるには一大事件が必要なのだ、その事件のためにわれわれは死ぬ、それがわからぬようであれば久坂の学問も屁のようなものだ、と戦略的立場から言い、「これ以上愚論をいうなら斬るぞ」と言った。

【沸る時勢】

晋作は最後までだまって聞いていたが、やがて痰を切るような勢いで、

「久坂、議論では幕府は倒れんぞ」

と言い、いま停頓している情勢を旋回させるには一大事件が必要なのだ、その事件のためにわれわれは死ぬ、それがわからぬようであれば久坂の学問も屁のようなものだ、と戦略的立場から言い、「これ以上愚論をいうなら斬るぞ」と言った。

【沸る時勢】

「時勢だ」と、晋作は寝ころびながら思った。

時勢が、沸(たぎ)ってきた。狂風が吹きはじめ、攘夷という政治イデオロギーと海峡の砲声が、ひとびとの心を狂わせはじめた。

もはや冷静な言論は憎悪され、殺戮の対象になってきた。長州藩はもはや総発狂の状態にあるのであろう。

【無階級戦士団という爆薬】

とはいえ、晋作は、「武士の世をおわらせてやろう」とまでは口に出して言ったことはない。(中略) 晋作がかれらとちがっているのは、無言でそれを実行したことであった。

徳川封建制という巨大な石垣のすき間に無階級戦士団という爆薬を挿しこみ、それを爆発させることによって自分の属する長州の藩秩序をゆるがせ、ついに天下をも崩してしまったのである。

【発狂踏舞の時代】

晋作や桂、久坂の激徒時代までがいわば思想の時代であった。が、思想の時代はおわった。思想は消え、集団が発狂踏舞する時代がはじまったのである。

【思想的大昂奮】

人間はときに集団としての発狂を欲する動物なのかもしれないが、それにしてもその発狂のための昂奮剤は思想でなければならない。

思想というものにこれほどのまでの大昂奮を示したのは、日本史上こんにちにいたるまで幕末の長州人集団しか存在しない

それが松陰による影響によるものか、それとも長州人の固有の精神体質なのか、おそらくその二つと政治大緊張とがきわめて強力に配合されての現象に相違ない。

【日本についての危機意識】

大黒六兵衛にしても、この一件は商売にはすこしもならない。利益が一文もないばかりか、露顕したときには家もつぶれ、命すらあぶない。

しかしそれでもなおひきうけようとしたのは、代々の長州藩からの恩義にむくいるためと、やはりこの文久三年の時期ともなると、町人のあいだにすら、日本についての危機意識がひろがっており、それに殉ずるつもりだったに違いない。

この点、奇兵隊の経費をまかうために家産をつぶした下関の豪商白石正一郎とおなじ気持であった。歴史の季節はすでに、町人をすら奮起せしめるところまできている。

【歴史の緊張と劇的状況の現出】

歴史が緊張するとき、きわめて高度の劇的状況を現出するものだが、その劇的状況下で劇的そのもの帰り方で帰着したかれらは、当然英雄たらざるをえない。

英雄とはその個人的資質よりも、劇的状況下で劇的役割を演ずるものを言うのである。かれらは本来、無名志士にすぎなかった。しかしこの瞬間から英雄の座へかけのぼるのである。

【政治の魔術性】

「政治」という魔術的な、つまりこの人間をときに虐殺したり抹殺したり逆賊として排除したりする集団的生理機能のふしぎさとむずかしさを、この時期のかれらほどみにしみて知った者はないであろう。

【情勢の緊張による劇的化】

芝居といえば、情勢が極度に緊張すると、人の動きや出会いが劇的になるものらしい。(中略)

井上が驚喜したのは、芝居にたとえれば番付にない千両役者が突如舞台におどり出てきた観があったからであり、思い合わせると高杉晋作の半生はつねにこうであった。

運命がかれを必要とするとき、雷電のはためきとともに雲間からあらわれ出るという、そういう奇妙な運命をこの人物はになっていた。

【面従腹背のうそつき外交】

オルコック公使ら列強の公使は幕府の役人と接触するつど、その態度の煮え切らなさと面従腹背のうそつき外交に業をにやした。(中略)

このとき鹿児島城下ではじめて薩摩藩士と接触し、その態度の歯切れのよさと、約束はかならずまもるという点において、幕府役人とくらべ、これがおなじ日本人種かと思うほどにおどろいた。

【ヤクニン】

「ヤクニン」という日本語は、この当時ローニン(攘夷浪士)ということばほどに国際語になっていた。

ちなみに役人というのは、徳川封建制の特殊な風土からうまれた種族で、その精神内容は西洋の官僚ともちがっている。

極度に事なかれで、何事も自分の責任では決定したがらず、ばくぜんと「上司」ということばをつかい、「上司の命令であるから」といって、明快な答えを回避し、あとはヤクニン特有の魚のような無表情になる。

【思想的狂人】

この藩内には、長州の風土のせいか、思想的狂人というべき人物が多い。ほとんどが三流の人物で、神代直人などはその典型であった。

攘夷神国主義という、濃厚なフィルターを通してしか人間と国家を理解できないという狂人で、(中略)狂人には仲間がいた。

仲間がいることによって狂気が相互影響しあい、行動を飛躍させてゆく。

【役人の世界】

井上はアーネスト・サトーと同様、役人というものを知っていた。

一国一藩の安危よりも自分の保身から物事を志向し、大事をきめるときは、かならず会議をし、すべての責任は「会議」がとるという建前をとり、責任を問われれば、

「自分一個はそうおもってはいないが、会議でそうきまったことだから」

という理屈をつかって責任の所在を蒸発させてしまう世界であるということを井上ほど知っていた者はない。

【御家の存亡】

(毛利家は、ほろびる)という想いが不意にこみあげてきて、晋作はキセルをすてた。疲れているせいか、涙がしきりに出た。

この感情は、伊藤と分かちあうことはできないであろう。伊藤は百姓あがりであるため御家の存亡には鈍感であった。(中略)

(藩はとめどなく暴走するにちがいない)と、思った。しかもその藩内攘夷派の暴走に対し、晋作は無力であった。

【政治情況の幕】

かれの行動は、あいかわらず機敏であった。かれは幕がおりたことを誰よりも早く察知し、10月16日、藩政府に辞表を出し、萩の自宅にひっこんでしまった。

(脱藩してやろう)と、この男は決意した。かれは政治情況が変化した以上、人力ではどうにもならないということを天性知っていた。

時機を待ち、あらたに情勢を作りなおしてふたたび舞台に出てくる以外に方法がない。

【藩の埃をはらう】

自分の心胆がまだおとろえていないのに、国(長州藩)が衰えようとしている。俗論のはびこっているこの藩の城の埃を誰がはらいおとすのであろう。

それは君と私しかいないのではあるまいか。(中略)防長の山々をあくまでも敵から護り抜かねばならぬ。

――敵。というのは、幕府と、その幕府の傀儡政権である俗論党政府である。

【動けば雷電の如く】

この大政変で、いわゆる藩内の尊王攘夷派の官僚や指導者のグループは壊滅した。(中略)そのなかで、風をくらって逃げてしまったのは、晋作ひとりであった。

晋作の出べき幕はおりた。

晋作にいわせれば幕がおりているのに舞台にぼんやり立っている必要はないということであろうし、つぎの舞台をつくるために劇場そのものを飛び出さねばならぬということであろう。

このあたりの機敏さは、「動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し」と、伊藤博文が晋作の碑のために書いたとおりであった。

【未来を洞察する目】

山県は、天性、農民のように自重ずきで、軽快な行動力はもっていない。

かんじんな軍略の才も二流で、志士であるために多少は必要な教養も歌学のほかになく、さらに歴史像をみる目も長州の未来を洞察するような目もなかった。

【時の勢い】

(それが世間だ)とは、おもった。平田のいうとおりであろう。時の勢いというもので世間は動くが、時の勢いが去れば、世間ほど冷たいものはない。

【時勢の旋回】

歴史の力学関係がある条件に達するとき、一個の梃で時勢を旋回させることができるであろう。「そのてこが奇兵隊だ」と、晋作は下関でおもっている。

世に棲む日日 (四)

【ほろぶ正気】

正一郎宅から、毎日のように通信がある。

「幕名による山口城の破却」という屈辱的な状態が進行しているという情報を知ったのも、この白石正一郎を通じてであった。

(武士の面目はどこにある)と、晋作は毛穴から血が噴き出すほどに腹が立ったが、(中略) ともかく、かつては長州勤王党政府のあった山口政事堂の建物だけは無事であった。

「ただし、建物だけである。長州の正気はほろんだ」と、この話をきいた晋作はいった。

【天才による歴史の旋回】

「高杉晋作の挙兵」として維新史を大旋回させることになるこのクーデターも、伊藤俊輔をのぞくほか、かつての同志のすべてが賛同しなかった。

歴史は天才の出現によって旋回するとすれば、この場合の晋作はまさにそうであった。

かれの両眼だけが未来の風景を見ていた。いま進行中の政治情況という山河も、晋作の眼光を通してみれば、山県狂介らの目でみる平凡な風景とはまるでちがっていた。

晋作は、この風景の弱点を見ぬき、河を渡ればかならず敵陣が崩れるとみていた。

が、かれは自分の頭脳の映写幕に映っている彼だけの特殊な風景を、凡庸な状況感受能力しかもっていない山県狂介以下の頭脳群に口頭で説明することができなかった。

(行動で示すあるのみ) と、晋作がおもったことは、悲痛であった。

【有機的作動】

歴史には、こういう現象があるらしい。

なるほど山県の主観では、孤軍であった。なぜなら、かれは他の味方と有機的に連繁しあったあげくに、絵堂・大田における決戦をはじめたわけではないからである。

藩内の諸地点にいる味方が、春に時を得て自然に百花がひらくように自然のいきおいをもって活動を開始し、しかも、それぞれがその局地において成功し、さらにそれらが全体として自然に有機的に作動しあうようになりはじめたのである。

「幕名による山口城の破却」という屈辱的な状態が進行しているという情報を知ったのも、この白石正一郎を通じてであった。

(武士の面目はどこにある)と、晋作は毛穴から血が噴き出すほどに腹が立ったが、(中略) ともかく、かつては長州勤王党政府のあった山口政事堂の建物だけは無事であった。

「ただし、建物だけである。長州の正気はほろんだ」と、この話をきいた晋作はいった。

【天才による歴史の旋回】

「高杉晋作の挙兵」として維新史を大旋回させることになるこのクーデターも、伊藤俊輔をのぞくほか、かつての同志のすべてが賛同しなかった。

歴史は天才の出現によって旋回するとすれば、この場合の晋作はまさにそうであった。

かれの両眼だけが未来の風景を見ていた。いま進行中の政治情況という山河も、晋作の眼光を通してみれば、山県狂介らの目でみる平凡な風景とはまるでちがっていた。

晋作は、この風景の弱点を見ぬき、河を渡ればかならず敵陣が崩れるとみていた。

が、かれは自分の頭脳の映写幕に映っている彼だけの特殊な風景を、凡庸な状況感受能力しかもっていない山県狂介以下の頭脳群に口頭で説明することができなかった。

(行動で示すあるのみ) と、晋作がおもったことは、悲痛であった。

【有機的作動】

歴史には、こういう現象があるらしい。

なるほど山県の主観では、孤軍であった。なぜなら、かれは他の味方と有機的に連繁しあったあげくに、絵堂・大田における決戦をはじめたわけではないからである。

藩内の諸地点にいる味方が、春に時を得て自然に百花がひらくように自然のいきおいをもって活動を開始し、しかも、それぞれがその局地において成功し、さらにそれらが全体として自然に有機的に作動しあうようになりはじめたのである。

【軍事的圧力による情勢変化】

「すこし酷すぎはせんかの」(中略) 井上は妙な男で、情感が過剰すぎ、ときに情に流されて理屈も道理もなくなるときがある。

「待つのだ」と、晋作は軍事的圧力による萩の情勢変化に期待していた。

【日本国の前途を旋回】

このきわだった憂国家であり、さらに国学教養と投機的読経に富んだ男は、高杉晋作の存在によって日本国の前途が旋回するという信念を持続しており、(中略)

この白石正一郎ほど、晋作を、(この男ばかりは、千万人に一人の男だ) とおもっていた人物はいない。

白石のみるところ、晋作は自分の人生に主題を設け、純粋にその主題のもとに生きようとし、そのために、ひとよりも百倍の蒸気圧を噴きあげている。

【一日の利益】

(戦いは一日早ければ一日の利益がある。まず飛び出すことだ。思案はそれからでいい) というのが晋作の考えであった。

【おもしろき こともなき世を おもしろく】

晋作は辞世の歌を書くつもりであった。ちょっと考え、やがてみみずが這うような力のない文字で、書きはじめた。

おもしろき こともなき世を おもしろく

とまで書いたが、力が尽き、筆をおとしてしまった。晋作にすれば本来おもしろからぬ世の中をずいぶん面白くすごしてきた。

もはやなんの悔いもない、というつもりであったろうが、望東尼は、晋作のこの尻きれとんぼの辞世に下の句をつけてやらねばならないとおもい、

「すみなすものは、心なりけり」と書き、晋作の顔の上にかざした。望東尼の下の句は変に道歌めいていて晋作の好みらしくはなかった。

しかし晋作は今一度目をひらいて「……面白いのう」と微笑し、ふたたび昏睡状態に入り、ほどなく脈が絶えた。