将棋大会で敗退して、会場を後にしようとしたときのこと。帰りのエレベーターで一緒になった地元のアマ強豪が「切れ負けは棋譜がけがれる」とこぼしていました。面識はほとんどありませんでしたが、そんな他人のような私に対しても思わずボヤいてしまうほど思いのたけが強かったのでしょう。

切れ負けとは、秒読みがなく、待ち時間がなくなったら負けの対局方式です。時間が少なくなってきたら指し手が乱れ、思うような将棋が指せないこともあるでしょう。アマ強豪氏のボヤきはそういうところから来ています。

「棋譜がけがれる」という言葉は、人に見られることを意識しています。たとえアマチュアであっても、人の鑑賞に耐えるような良い将棋を指したい、良い棋譜を残したい、という気持ちは持っているものです。「虎は死んで皮を残し、棋士は死んで棋譜を残す」といいます。将棋に対する思いが強い人ほど、自分の残す棋譜に対する思いも強いでしょう。

それで思い出すのは、国語の授業で習った中島敦の山月記です。主人公の李徴は、姿が虎に変わってしまい、残された家族を案ずるべきところなのに、異類に身をやつした今でも自分の作った詩が風流人に鑑賞されることを夢見てしまうのです。詩と将棋の違いはあれど、自分の作品(詩や棋譜)がどのように世間に伝わるか、どのように鑑賞されるかがとても大事なのです。

私も、良い棋譜を残すという気持ちを大切にして対局したいと思っています。

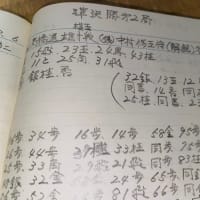

私は将棋道場で時々、高段者同士の対局を観戦しております。勉強になることが多いです。

とはいえ、古文の「絵仏師良秀」はやり過ぎですけどね。