【4日目 下野國】 令和6年(2024)2月9日(金)晴

小山駅7:14==7:21間々田駅7:30--7:50間々田本陣跡---8:07間々田の一里塚跡--9:40若松脇本陣跡(小山)--10:45喜沢の一里塚--11:13青木本陣跡(新田)--11:50小金井の一里塚--12:00大越本陣跡(小金井)--12:30お食事処小雪13:00--13:24下石橋の一里塚--14:00石橋駅14:28==14:42小山15:02==16:51前橋駅

(小山駅~間々田駅:199円JR 石橋駅~前橋駅:1694円JR)

間々田宿~石橋宿:宿場間距離22.8km 歩行距離24.9km 宿場間距離の歩行距離比較累積(111.1/99.8=1.11)

【11宿間々田宿 間々田駅7:30出立 下野国】

再び間々田駅に戻り出発

小山市のマンホールは馬のレリーフ

小山市と馬の関係はよくわからない、担当者の趣味だろうか?

小山市役所車屋美術館

小川家住宅(国有形登録文化財)は屋号を車屋

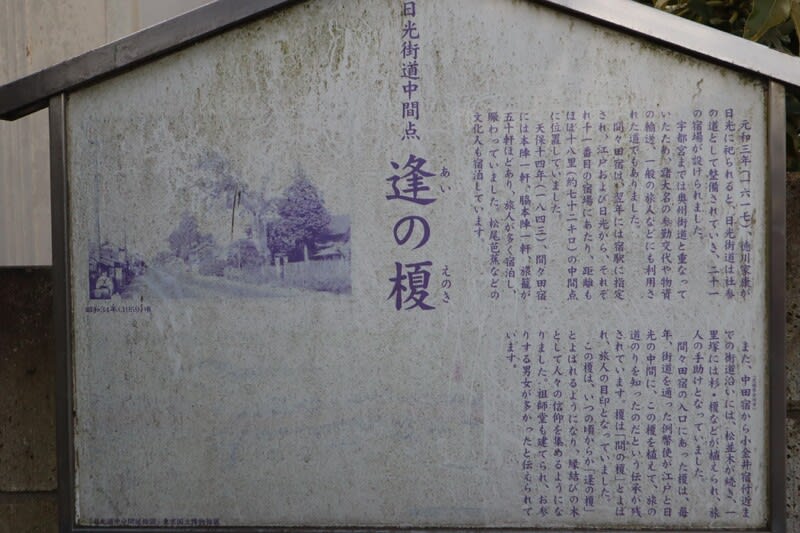

逢乃榎(あいのえのき)碑

江戸と日光の中間点にあたるところから「間の榎」から「逢の榎」と呼ばれ縁結びの木として信仰を集ている

その割に解説版が汚れているのが気になる

間々田ひも店 栃木県無形文化財

「その昔は武士の冑の緒や下げ緒などとして愛用され、現在は婦人の帯紐、男性女性の羽織紐やループタイなど多種多様に用いられています。(中略)民芸研究家の柳 宗悦先生、近藤 京嗣先生が訪問され、「真田紐」の真田と地名である間々田の語呂が似通っているところから「間々田紐」と命名されました。」(間々田ひもHP)

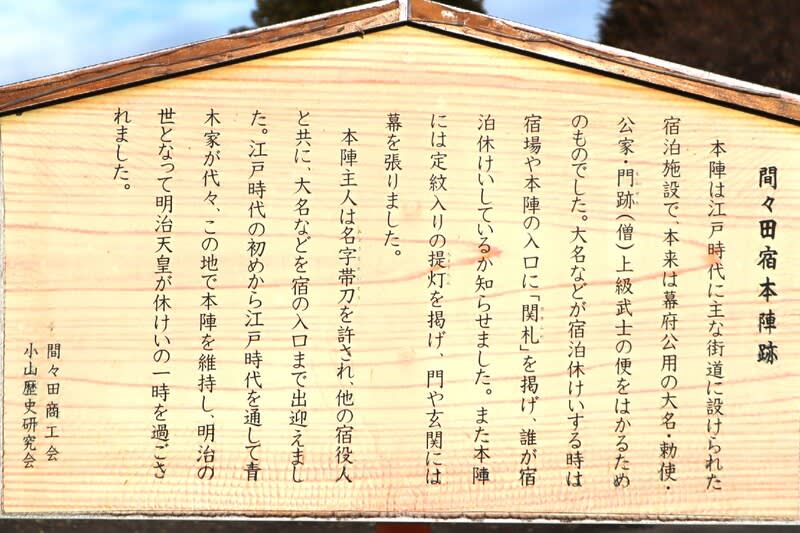

間々田本陣跡 (7:50 間々田駅から1.4km)

国道4号線の整備で周辺の古い建物は無くなったのかこの先もひたすら国道の歩道を歩く

真言宗豊山派浄光院 山門は鐘楼を兼ねるコンパクトな造り

このあたりが間々田宿の北口(日光口)参考1

間々田郵便局の向いにある御菓子司蛸屋跡 (8:07 間々田駅から2.6km)

この辺りに間々田の一里塚があったらしい、日本橋から19里(参考1)

*御菓子司蛸屋は小山市に本店を置き北関東に50店舗ある和菓子を中心とした菓子屋だが店舗の再編が進んでいるようだ

青面金剛と馬頭観音

西堀酒造 明治五年(1872)創業、酒蔵は国登録有形文化財

古そうだが江戸期創業では無い

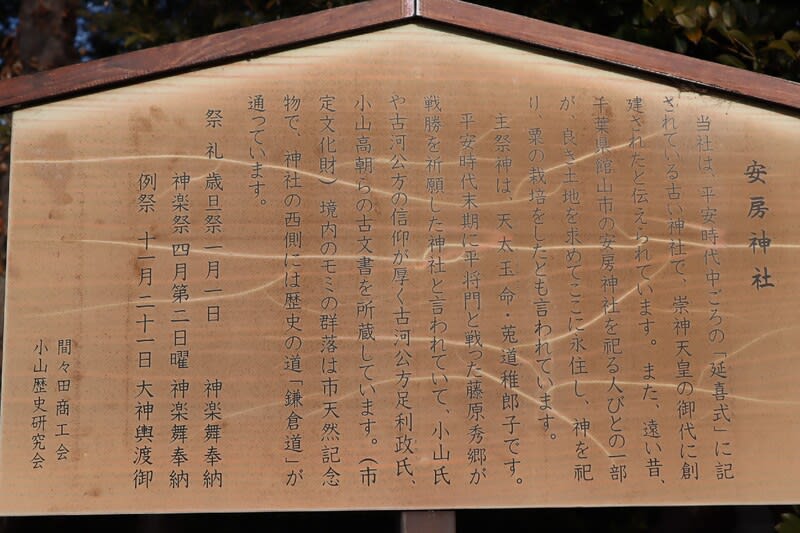

安房神社 式内社で粟宮村の鎮守

天慶二年(939)藤原秀郷が平将門討伐に際し戦勝を祈願し守護神とした

境内のモミの群落は小山市天然記念物

【12小山宿着 (9:40 間々田駅から8.0km)】

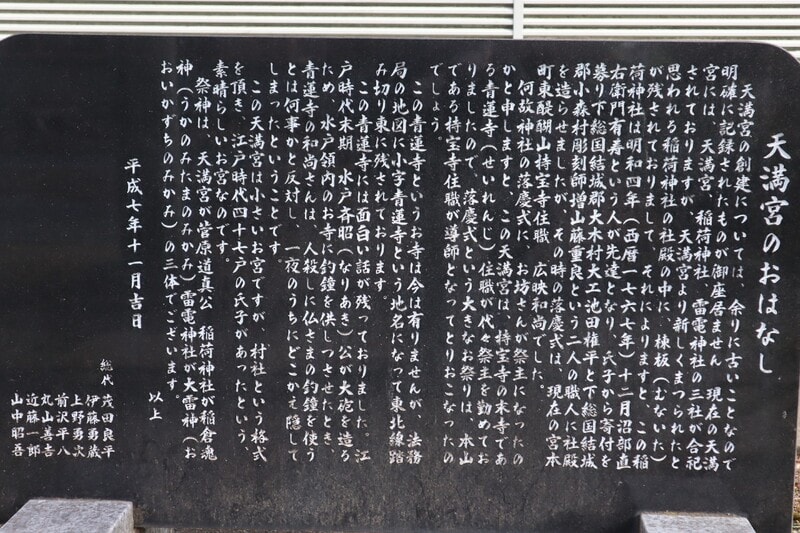

天満宮

天満宮と稲荷社・雷電社が合祀されている、石鳥居は享和三年(1803)の建立

このあたりが小山宿の江戸口 天満宮らしく梅が満開

須賀神社、平将門の乱を平定した小山氏の祖藤原秀郷が天慶三年(940)勧請し小山城の鎮守とした

小山評定:徳川家康は、上杉景勝を討伐するために会津に向かっていた途上、下野国小山に本陣を置いた。その時、石田三成挙兵の報が入り、急遽家康は本陣に諸将を招集して軍議を開き、「このまま上杉を討つべきか、反転西上して石田を討つべきか」を会議した

小山宿脇本陣跡、玄関が残っている

玄関前に明治天皇御駐蹕之碑、明治八年(11875)明治天皇の奥州巡行の際に宿所となった

常陽銀行辺りが問屋場跡

元須賀神社参道口 この辺りが小山宿の日光(北)口

JR両毛線の踏切は「日光街道」ではなく「第一奥州街道踏切」

薬師堂 右端は道標を兼ねた念仏供養地蔵尊、享保三年(1718)の造立で「右江奥州海道」「左江日光海道」と刻まれている、かつては喜沢追分にあった追分道標

喜沢追分 にある男体山碑「左日光 右奥州」 (10:20 間々田駅から11.7km)

ここを左に進む

男体山碑の後ろに明治二十七年(1894)建立の馬頭観世音、日清日露日支出征馬碑

国道を離れ狭い旧道に入るとホッとする

喜沢の一里塚 江戸日本橋より二十一里目 (10:45 間々田駅から12.5km)

右側の西塚は残っており。左の東塚は盛土だけが残っている

【13新田宿着 (11:14 間々田駅14.5km)】

国道4号線に戻ると昔の宿場は想像できない

新田本宿跡 四脚門の所に本陣の表示がる

代官屋敷跡の表示

羽川薬師堂

隣に文政十三年(1830)建立の十九夜塔と安政四年(1857)建立の雨引観音

県営団地脇の旧道は車進入禁止でよそ見しながらの歩行も安心

【14小金井宿着 (11:50 間々田駅から17.0km)】

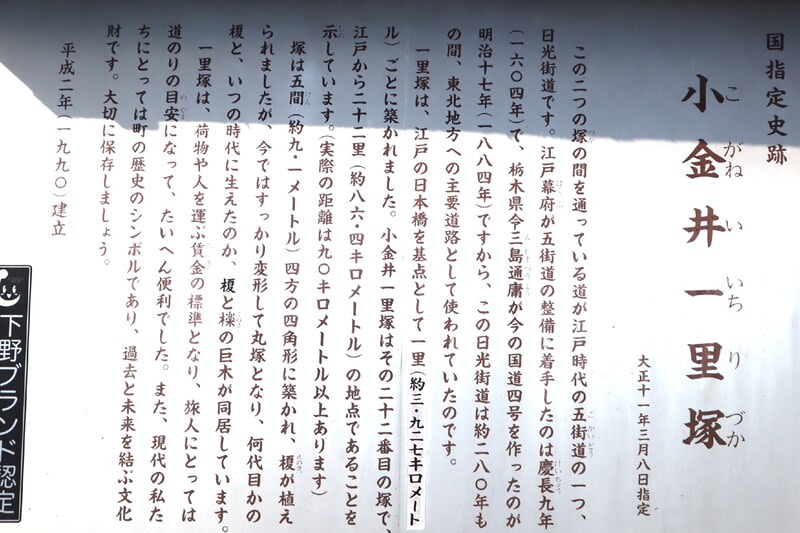

小金井の一里塚 江戸日本橋より二十二里目 このあたりが小金井宿の江戸口

初めて東西両塚が立派に残っている一里塚を見た

下野市の花菊がデザインされた溝蓋

真言宗智山派 金剛乗院多宝山 慈眼寺

門前にはにっこり笑顔の布袋さん

金井神社 小金井宿の鎮守

小金井宿本陣跡 (12:00 間々田駅から17.8km)

四脚門を残してあり、大谷石の塀で囲ってある

江戸末期の建築らしいが廃屋となってしまっている

新しい表札があることから最近まで住んでいたのかもしれない

お昼は 「お食事処 小雪」でアジフライ定食(820円) 12:30~13:00

旧道を歩いていると人家はあるが食堂は無い

自治医大駅付近で国道4号線にでると定食屋さんがあたので即立ち寄った

ガッテン系の客が多いのか御飯は半ライスでも多い

片側に田圃が広がる旧道からは男体山や白根山など日光の山々が良く見える

舗装された旧道の先に雑木林

「旧日光街道」と「これより赤道です。通行は自己責任で」の表示

自己責任で先に進む

下石橋の一里塚 江戸日本橋より23里 (13:24 間々田駅から22.0km)

最近まで忘れられていた西塚を再発見したらしく(解説書参考1)にも載っていない

看板は令和3年設置、下野市は日光道中の保存に力を入れだした?

日光(北)側からの旧道入口

国道に戻ると丸大食品関東工場の正門に巨大な慈母観音像

社長の趣味なのか会社概要を見ても設置理由は解らない

わんぱくでもいい、たくましく育ってほしい(丸大ハム)

如意輪観音十九夜碑や青面金剛など石仏群

【15石橋宿着 (14:00 間々田駅から24.5km)】

愛宕神社 この辺りが石橋宿の江戸(南)口

写真の右手「伊澤茶舗」が本陣

先の信号「石橋」を右折し石橋駅へ向かう

本日の行程はここで終了し電車で帰宅

駅舎もマンホールもグリムの里のイメージ、マンホールは赤ずきんちゃん

*旧石橋町はグリムの故里ドイツのシュタインブリュッケンがドイツ語で「石橋」と言う事から姉妹都市

本日は間々田駅から石橋宿まで約25km、6時間半程歩いた

昼食時間を除くと時速は約4km、中山道歩きは約3.5kmなので少し早い

日光道中は平坦な道が殆どなので歩きやすいが舗装道路ばかりで疲れます

人家も多いのですが旧道に営業している店舗は少なく

コンビニや食堂は新しく開通したバイパスや駅周辺に行かなくてはありません

地形や街並みの変化が少ない道中は物足りなさも感じます

↓そんな訳で 押していただくとたすかります

地図

*参考

参考1:「ちゃんと歩ける日光街道」 八木牧夫著 山と渓谷社

参考2:五街道ウオーク:上記本の著者八木牧夫さんのホームページ

参考3:電子足跡・中山道歩き旅GPSログがとても参考になります

参考4:「日本史 小辞典」(改訂版) 山川出版社

参考5:ウイキペディア

*用 語

【距 離】1間≒1.818m 1町=60間≒109m 1里=36町≒3.927km

【日光街道or日光道中】

慶長5年(1600)関ケ原の合戦に勝利した徳川家康は主要五街道(東海道・中仙道・甲州海道・奥州海道・日光海道)の整備に着手。正徳6年(1761)幕府道中奉行は5街道の名称を統一。中仙道は東山道の中筋の道なので「仙」を「山」に「海道」は海端を通らない甲州・奥州・日光は「道中」に変更した。明治新政府は「道中」を「街道」と改名。

【問屋場】

問屋場(とんやば・といやば)は、江戸時代の街道の宿場で人馬の継立、助郷賦課などの業務を行うところで、駅亭、伝馬所、馬締ともいった(参考5)

【立場(たてば)】

五街道等で次の宿場町が遠い場合はその途中に、また、峠のような難所がある場合はその難所に、休憩施設として設けられたものが立場である。茶屋や売店が設けられていた。

【月待塔】

月待行事とは、十五夜、十六夜、十九夜、二十二夜、二十三夜などの特定の月齢の夜、「講中」と称する仲間が集まり、飲食を共にしたあと、経などを唱えて月を拝み、悪霊を追い払うという宗教行事で

【桝形(ますがた)】

宿場町の枡形とは、街道を二度直角に曲げ、外敵が進入しにくいようにしたもの

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます