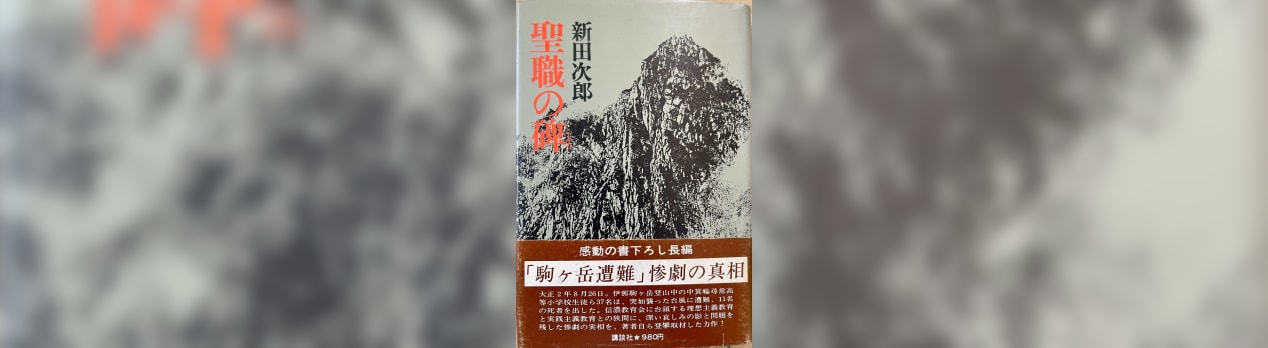

著者:新田次郎 聖職の碑 昭和51年3月刊

昨年、駒ヶ根から木曽駒ヶ岳を望む。

長野県(信濃)は古くから教育県と言われている。

勉強ばかりかと思っていたがそうでもないらしい。

調理実習や裁縫、学校プールなどをいち早く取り入れたことや、江戸時代寺小屋が全国で1番多かった。(谷間谷間に人が集中するそこには寺小屋があった)

それと谷が違えば気候も文化も違うので切磋琢磨が起こりやすい環境なのかも知れない。

大正時代、中箕輪高等小学校(現中箕輪中学校)では修学登山に対して賛否がある中で校長の赤羽長重は毅然とした態度で教師たちをまとめ、実践主義的な教育を行っていた。

毎年恒例となりつつあった木曽駒ヶ岳登山に、大正2年8月26日に生徒25名、引率教師3名(赤羽校長含む)、地元の青年会員9名の計37名で出発。

しかし天候が急変、嵐に巻き込まれ11名の死者を出した。信濃教育界の白樺派理想主義教育と実践主義教育との軋轢、そして山の稜線上に立つ碑は、なぜ「慰霊碑」ではなく「遭難記念碑」なのか。悲劇の全体像を真摯に描き出す。

著者は小説の後に取材行を53ページにわたり書いている。

これは珍しいことかと思います。

当時の遭難の報告書を読んでも生き残った人達の事を考慮したり、記念碑になった経緯がわからない。

この本が刊行された当時は生存者がまだ存命、インタビューしている。

フィクションに終わらせたくない著者の熱情が感じられる。