ジョン・メイヤーは⌚️腕時計の蒐集で有名なので...

彼曰く...

今回の話は、初めは変なものが好きだなあと笑われていたものが、最終的にはそれが正しかったと褒められることになったという典型的な例でしょう。

発売当初、この時計は女の子っぽいと言われていましたし、その通りだと私も思いました。

私たちは、ロレックスがなぜこんなに遊び心いっぱいで、特別なレインボーベゼルのデイトナを発売しようと思ったのかをよく考えてみるべきでした。

この18KWGバージョンはいつの日かレインボー デイトナの中の最高峰に上り詰めると信じています。

– JOHN MAYER

ロレックス デイトナ Ref. 6264 パルスメーター

<object data="blob:null/40f6ea30-3607-4cec-8abf-92bca6ea33af">

</object>

私の解らない高級時計の話です‼︎

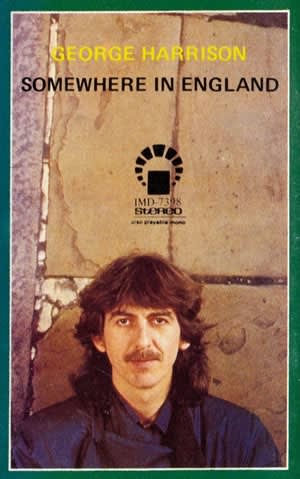

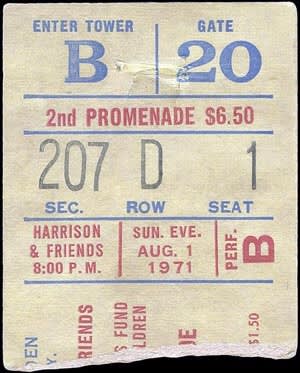

『Thirty Three & 1/3』のリリースから2年半後、

『Thirty Three & 1/3』のリリースから2年半後、