大阪・弁天町の交通科学博物館に閉館の時が迫ってきました。今年4月6日(日)にその歴史に幕を閉じ、京都・梅小路に生まれる新たな鉄道博物館へと生まれ変わります。

時期が時期だけに混むだろうとは思っていたのですが、それでも最後に見ておこうということで、行ってきました。

入口からすぐのところにあったメッセージボード。来館者たちの感謝の言葉が寄せられています。

30年以上、交通の未来を示し続けてきたリニアモーターカー。その未来は現実のものになりつつあります、

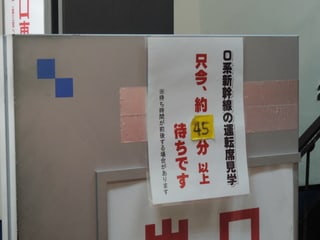

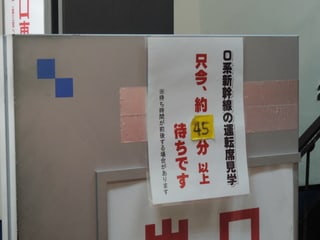

新幹線の運転席見学はとんでもない待ち時間。さすがにこれはパスです。残念ですが、展示物自体は京都の新博物館に受け継がれるので、そこであらためて見ればいいとも言えます。

とはいえ、前面を撮るのは問題ありません。新博物館で、このアングルからとれるかどうかは分からないだけに、こういう写真の方が大事かも知れません。

戦前の駅を再現したセット。里程標や時刻表を見るに、長浜辺りのイメージでしょうか。

座席は畳敷き。

蒸気機関車の運転室。

この蒸気機関車は明治生まれ。もともとは京都・大津間の「逢坂越え」のために輸入され、のちに関ヶ原や近江・若狭の山越えでも活躍したそうです。

外に出てみました。こちらは草創期の国産蒸気機関車。

隣には一等寝台の旧型客車。一等車の設定も長らく廃れていましたが、JR九州の「ななつ星」でついに復活しました。

かつての湘南電車。前面が2枚窓の車両が比較的に知られていますが、もともとはこのような3枚窓でした。となりには東京・大阪間を6時間半で結んだ特急「こだま」。どちらも電車時代の到来を告げる旗手です。

ヤッターワン、ではなくて、ディーゼル特急キハ81形。この形式によって多くの非電化区間に特急網が伸びていきました。もっとも、ボンネット式のこの車両自体は使い勝手が悪かったようです。

こちらは昭和前半の客車特急・急行を多く率いたC62。

蒸気機関車の定番、デゴイチことD51の2号車。

ガラス張りの展示室に入っているのは「義経号」。なにせ古い機関車なので展示に気を使うのは仕方ないのですが、どうしても写真に撮りにくいのはちと残念ではあります。

第2展示室に向かうために、いったん室内に入ります。

ふと見ると、ジャンボジェットの模型がありました。こちらも航空機の歴史に輝く名機ですが、日本では惜しまれながら退役になりました。

初期の国産電機機関車、EF52形。意外と無骨な感じがしないものです。

館内を抜け、陸橋を渡って第2展示室へ。本館とは離れている分、付け足し感はありますし、陸橋にも階段しかなく、バリアフリーが当たり前になった時代からは取り残された印象は否定できません。

何より、今後さらに増えるであろう展示に対し、もはや弁天町の狭い敷地では対応できないのは明らかです。博物館は新生の時期を迎えていたのです。

閑話休題。こちらは2両ともディーゼル機関車。左のDD13形は貨車の入れ替え作業に主に使われたそうですが、ローカル線でも使える軽量機であり、地方の私鉄でも同じ形式の機関車が貨物列車等で活躍しました。

右はDF50形で、エンジンで発電機を回す「電気式」を取り入れています。この方法は車輪にかかる重量が重くなるために、その後長らく使われていませんでしたが、技術の進歩によって再び採用されています。

こちらはDD54形。山陰地方のイメージが強い機関車です。海外の技術を意欲的に取り入れようとした野心作でしたが、それが災いして故障が相次いだという悲運の車両でもあります。

ポイント・標識・信号各種。これだけ見ると、運転士の訓練所のような雰囲気です。これでシミュレータがあれば完璧ですね。

なんかどっかで見たような……

これは鉄道車両を模したセットで、車窓に世界のさまざまな車両が写るようになっています。

座席はおそらく昔の新幹線のものでしょう。たぶん100系のシートです。

今回はフランス編ということでしたが、映像がかなり古い(笑)

映像自体の質もさることながら、この車両、今はカラーが違うはずで、歴史を感じました。

後篇は企画展示と模型運転、さらに館内を歩きます。どうぞお楽しみに。

【参考資料】交通科学博物館ウェブサイト

時期が時期だけに混むだろうとは思っていたのですが、それでも最後に見ておこうということで、行ってきました。

入口からすぐのところにあったメッセージボード。来館者たちの感謝の言葉が寄せられています。

30年以上、交通の未来を示し続けてきたリニアモーターカー。その未来は現実のものになりつつあります、

新幹線の運転席見学はとんでもない待ち時間。さすがにこれはパスです。残念ですが、展示物自体は京都の新博物館に受け継がれるので、そこであらためて見ればいいとも言えます。

とはいえ、前面を撮るのは問題ありません。新博物館で、このアングルからとれるかどうかは分からないだけに、こういう写真の方が大事かも知れません。

戦前の駅を再現したセット。里程標や時刻表を見るに、長浜辺りのイメージでしょうか。

座席は畳敷き。

蒸気機関車の運転室。

この蒸気機関車は明治生まれ。もともとは京都・大津間の「逢坂越え」のために輸入され、のちに関ヶ原や近江・若狭の山越えでも活躍したそうです。

外に出てみました。こちらは草創期の国産蒸気機関車。

隣には一等寝台の旧型客車。一等車の設定も長らく廃れていましたが、JR九州の「ななつ星」でついに復活しました。

かつての湘南電車。前面が2枚窓の車両が比較的に知られていますが、もともとはこのような3枚窓でした。となりには東京・大阪間を6時間半で結んだ特急「こだま」。どちらも電車時代の到来を告げる旗手です。

ヤッターワン、ではなくて、ディーゼル特急キハ81形。この形式によって多くの非電化区間に特急網が伸びていきました。もっとも、ボンネット式のこの車両自体は使い勝手が悪かったようです。

こちらは昭和前半の客車特急・急行を多く率いたC62。

蒸気機関車の定番、デゴイチことD51の2号車。

ガラス張りの展示室に入っているのは「義経号」。なにせ古い機関車なので展示に気を使うのは仕方ないのですが、どうしても写真に撮りにくいのはちと残念ではあります。

第2展示室に向かうために、いったん室内に入ります。

ふと見ると、ジャンボジェットの模型がありました。こちらも航空機の歴史に輝く名機ですが、日本では惜しまれながら退役になりました。

初期の国産電機機関車、EF52形。意外と無骨な感じがしないものです。

館内を抜け、陸橋を渡って第2展示室へ。本館とは離れている分、付け足し感はありますし、陸橋にも階段しかなく、バリアフリーが当たり前になった時代からは取り残された印象は否定できません。

何より、今後さらに増えるであろう展示に対し、もはや弁天町の狭い敷地では対応できないのは明らかです。博物館は新生の時期を迎えていたのです。

閑話休題。こちらは2両ともディーゼル機関車。左のDD13形は貨車の入れ替え作業に主に使われたそうですが、ローカル線でも使える軽量機であり、地方の私鉄でも同じ形式の機関車が貨物列車等で活躍しました。

右はDF50形で、エンジンで発電機を回す「電気式」を取り入れています。この方法は車輪にかかる重量が重くなるために、その後長らく使われていませんでしたが、技術の進歩によって再び採用されています。

こちらはDD54形。山陰地方のイメージが強い機関車です。海外の技術を意欲的に取り入れようとした野心作でしたが、それが災いして故障が相次いだという悲運の車両でもあります。

ポイント・標識・信号各種。これだけ見ると、運転士の訓練所のような雰囲気です。これでシミュレータがあれば完璧ですね。

なんかどっかで見たような……

これは鉄道車両を模したセットで、車窓に世界のさまざまな車両が写るようになっています。

座席はおそらく昔の新幹線のものでしょう。たぶん100系のシートです。

今回はフランス編ということでしたが、映像がかなり古い(笑)

映像自体の質もさることながら、この車両、今はカラーが違うはずで、歴史を感じました。

後篇は企画展示と模型運転、さらに館内を歩きます。どうぞお楽しみに。

【参考資料】交通科学博物館ウェブサイト

それにしても、見事に取って付けた感のある全面ですな(笑)

私はこの週末、四国の四万十川流域まで、エセ0系見に行ってきました。