http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/1/7/17384.html ハザードラボさんより

この研究成果は、米科学誌「サイエンス」電子版に21日未明に発表された。

2016年10月21日 18時04分

4月の熊本地震の発生直後から半年にわたって現地調査を続けていた京都大学の研究グループは、

阿蘇山周辺のカルデラ内に未知の断層があることを突き止めるとともに、地下のマグマだまりによって、

断層の破壊が食い止められていた可能性を指摘した。

地震によって地下に新たなマグマの通り道ができて、再噴火のリスクが高まったという。

京大大学院の林愛明(リン・アイミン)教授らのグループは、4月16日に発生した熊本地震の本震(M7.3)の

翌日から半年かけて震源域の現地調査を継続。その結果、阿蘇山周辺のカルデラの地表を全長40キロに

わたって横切る地震断層を発見した。

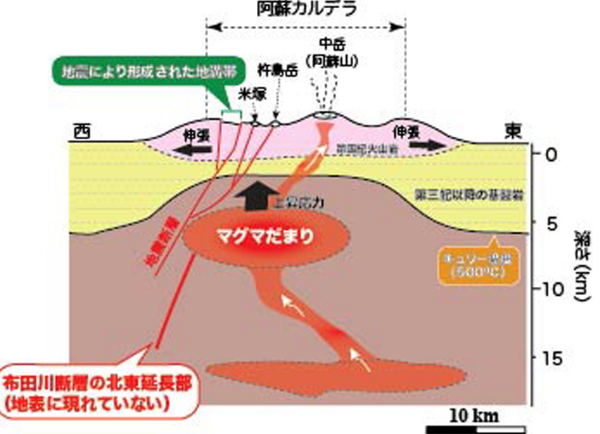

とくに断層の北東部に位置する阿蘇連山を構成する「杵島(きじま)火山」と「米塚」では、地表を横切るように

地震断層が出現。その西では、幅10メートル、高さ2メートルに及ぶ割れ目が、9キロにわたって伸びる「地溝帯」

を発見し、未知の活断層に沿って地表に現れた地震断層であることを確認した。

この断層は、本震を引き起こした布田川断層の延長線上から外れているため、熊本地震との関係性は不明

だが、林教授は「阿蘇カルデラの深さ6キロ地下にあるマグマだまりとの関連性が高い」と指摘。

未知の活断層は本震で揺さぶられたものの、マグマだまりで動きが止まったと推測される。

しかし、阿蘇山の地下には地震で新たなマグマの通り道が生まれた可能性があるため、再噴火の可能性が高まった。

林教授が論文を書いたのは6月。

その時点では、熊本地震と阿蘇山噴火の関連性は不明だったが、今月8日に発生した36年ぶりの爆発的噴火で、

リスクを再評価する必要性があると提言している。

なおこの研究成果は、米科学誌「サイエンス」電子版に21日未明に発表された。

阿蘇カルデラ内の地震断層と地殻構造。地震を引き起こした布田川断層の延長部はマグマだまりによって妨げられている。(提供:京都大学)

|

阿蘇連山を構成する米塚の地表にも現れた地震断層(南阿蘇さんのTwitterアカウントより)

|