感動した・・一部転載、させていただいた記事です

https://www.huffingtonpost.jp/2017/03/08/hisai-mama_n_15230656.html

|

東日本大震災で被災したママが発信し続ける「本当に生活に必要だった情報」とは?

改めて考えたい。「持ち出し袋」だけじゃない防災のこと。泉谷由梨子

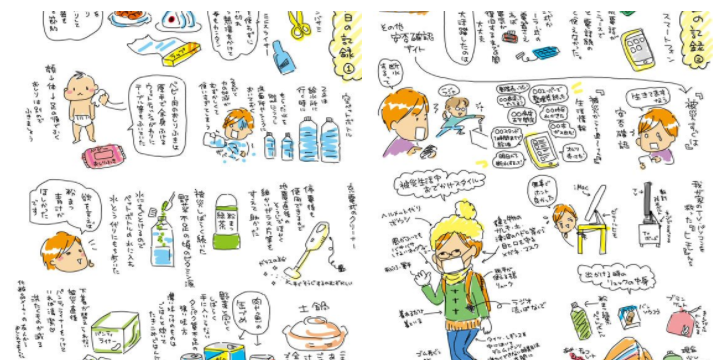

東日本大震災で、宮城県で被災したイラストレーターのアベナオミさんが2016年、熊本地震の直後にTwitterで公開した一枚の絵が話題になった

アベさんが経験した震災の記録は、多くの人にシェアされた。それだけでなく、「印刷して街中で配りました」「回覧板で配布しました」という熊本などの人々の声が、続々と寄せられたという。

アベさんは熊本地震の少し前、東日本大震災から5年を迎えた2016年3月から、毎日少しずつの工夫で災害に備える、「1日1防災」をテーマにTwitter上での発信を開始。2月には、その内容をまとめ、震災時の体験や取材内容なども加筆した本「被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア40」(学研プラス)が出版された。

間もなく震災から6年になる。今も防災を発信し続けるアベさんの使命感の源になっているのは、今でも頭に焼き付いている「遺体安置所を往復するヘリコプター」の光景だという。

発生当時、アベさんは1人で車の運転中。自宅の物は散乱したが、家屋の損傷はなかった。長男を保育園に迎えに行き、実家に立ち寄った際に津波の情報を得た。塩釜港近くの会社に勤務している夫を迎えに行かなくては、と、海の方へ向かった。

雪で真っ白の道を、港へ。当時は気づいていなかったが、車からわずか100メートルのところまで、津波が迫っていたという。「渋滞しているだろう」と偶然に避けた、いつも使っていた海側の道。そこでは、車が津波に流されていた。

今思えばパニック状態で、海に向かうなんて正常な判断ではなかったですね。あの時、私も子供と一緒に津波で流されていたかもしれません。津波の恐ろしさを理解していなかったし、過去に大津波があったことも知らなかった。

結局、津波のために道は通行止め、夫を迎えに行くのは諦めて自宅に引き返した。夫の働いていた会社は浸水被害を受けたものの、近くの小学校に避難し無事だった。通勤用の車が流された夫は、深夜になって歩いて無事に帰宅したという。

その日の夜、アベさんの自宅にはまだ水道が通じていた。しかし、まだ被害の大きさが伝わっておらず、アベさん一家は水を貯めることもせずにそのまま就寝してしまった。翌日からの断水は、試験通水などを挟み、約1カ月間続いた。

一家は、結局、避難所には行かず、ずっと自宅避難を続けることになった。1歳半の長男は夜泣きをし、小麦などの食物アレルギーもある。「とても避難所には行けない」と判断したからだ。

震災で主に報道されるのは避難所の様子などだ。しかし実は、東日本大震災ではアベさんのように大勢の自宅避難者も困難な生活を強いられていた。

当時、アベさん一家にはほとんど災害の備えがなかった。自宅で幼児を抱えながら、飲み水もなく、トイレの水も流せないなど不便な状況を強いられたという。

避難生活中、アベさんは食料、ラジオ用の買い置きの乾電池、ガソリン、携帯電話のバッテリーなど、備えがあれば...と後悔した。一方で、偶然、自宅にあったランタンで何とか夜をしのぐことができた幸運もあった。

◇ ◇

上下水道やJRの一部が復旧し、保育園も再開、アベさんも仕事に復帰できた、2011年4月頃のこと。

利府町の上空には、たくさんのヘリコプターが飛んでいた。海の方と、宮城県最大の遺体安置所になった「グランディ・21」(宮城県総合運動公園)を往復し、遺体を運んでいたのだ。

4月になっても毎日毎日、ヘリは頭の上を飛び続けていた。

「こんなひどい震災で、私は幸運にも生き延びられた。何てありがたいんだろう。何かしなくちゃいけない。何か成し遂げてからじゃないと死ねない」。そんな気分になりました。今でも忘れられないですね。

続き https://www.huffingtonpost.jp/2017/03/08/hisai-mama_n_15230656.html

.